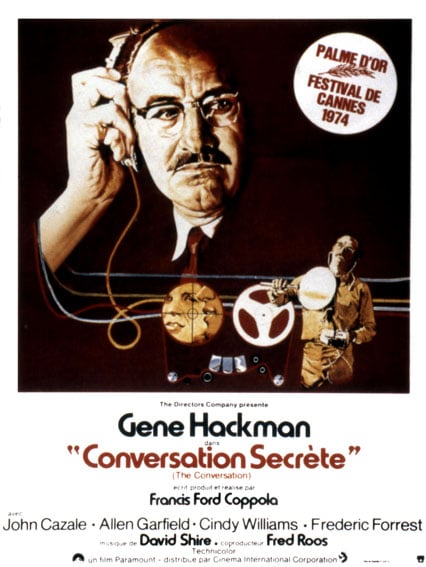

Harry Caul (Gene Hackman) est un professionnel de la surveillance. Grâce aux technologies de pointe qu’il utilise, il est capable, avec les collaborateurs qu’il s’est adjoint, d’enregistrer n’importe quelle conversation.

Harry Caul (Gene Hackman) est un professionnel de la surveillance. Grâce aux technologies de pointe qu’il utilise, il est capable, avec les collaborateurs qu’il s’est adjoint, d’enregistrer n’importe quelle conversation.

Un mystérieux donneur d’ordre lui a demandé d’espionner un couple adultère. La filature est un défi, en plein midi, sur une place bondée du centre de San Francisco, au milieu de toutes les discussions. Mais Caul et ses hommes parviennent à collecter un enregistrement qui laisse penser que le couple court un danger mortel. Échaudé par un précédent malheureux où ses bandes avaient causé la mort d’une famille, Caul va tout mettre en œuvre pour lui venir en aide.

Francis Ford Coppola est un réalisateur d’anthologie, l’auteur multiprimé de la trilogie des Parrains et d’Apocalypse Now. Conversation secrète, tourné entre les deux premiers Parrains, n’est pas son film le plus connu. Il a pourtant obtenu la Palme d’or à Cannes en 1974.

On rapproche souvent Conservation secrète de Blow Up. le film d’Antonioni, sorti huit ans plus tôt, traite en effet d’un sujet similaire : un photographe prend un cliché dans un parc qui pourrait apporter la preuve du meurtre qui vient d’y être commis. En 1981, sur un thème toujours aussi proche, Brian De Palma tournera Blow Out avec John Travolta et Nancy Allen : un ingénier du son, témoin d’un accident de la circulation, cherche à prouver qu’il s’agit d’un crime au moyen de l’enregistrement qu’il en a fait. Les trois films ont en commun d’interroger les techniques modernes d’enregistrement et la fiabilité qu’on peut leur prêter. Le film d’Antonioni en particulier se termine par une scène d’anthologie en forme de pied de nez.

Conversation secrète a deux dimensions supplémentaires. Ce n’est pas seulement un film sur les technologies modernes. C’est aussi un film politique sur l’usage qu’on en fait dont la sortie au même moment que le Watergate, cette sombre affaire d’espionnage qui allait entraîner la chute de Nixon, allait lui valoir un retentissement que même Coppola n’imaginait pas. Mais c’est aussi un film psychologique sur son héros interprété par Gene Hackman qui était à l’époque encore un quasi-inconnu – tout comme Harrison Ford qu’on croise dans les couloirs des bureaux où Caul est censé remettre le fruit de ses investigations.

Caul ressemble à ces personnages des romans de Graham Greene, tiraillé entre une foi exigeante (Caul est catholique pratiquant) et de sombres menées. Maladivement solitaire, Caul se méfie de tout et de tous. La longue scène où on voit une demi-mondaine tenter vainement de le séduire et de le détourner du décryptage d’une bande sonore qui l’obsède est fascinante. Cette névrose paranoïaque aurait été filmée aujourd’hui avec plus de nervosité. Conversation secrète dure peut-être une vingtaine de minutes de trop. Mais il n’en demeure pas moins une oeuvre à (re)découvrir dans une filmographie flamboyante.

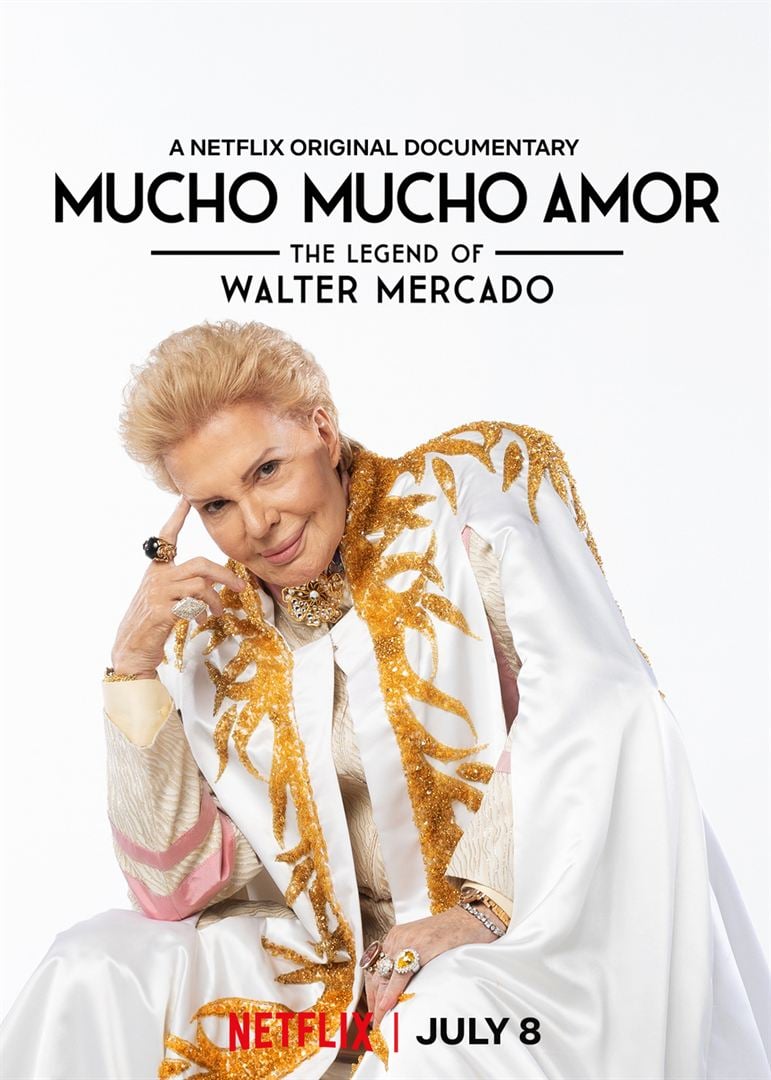

Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star.

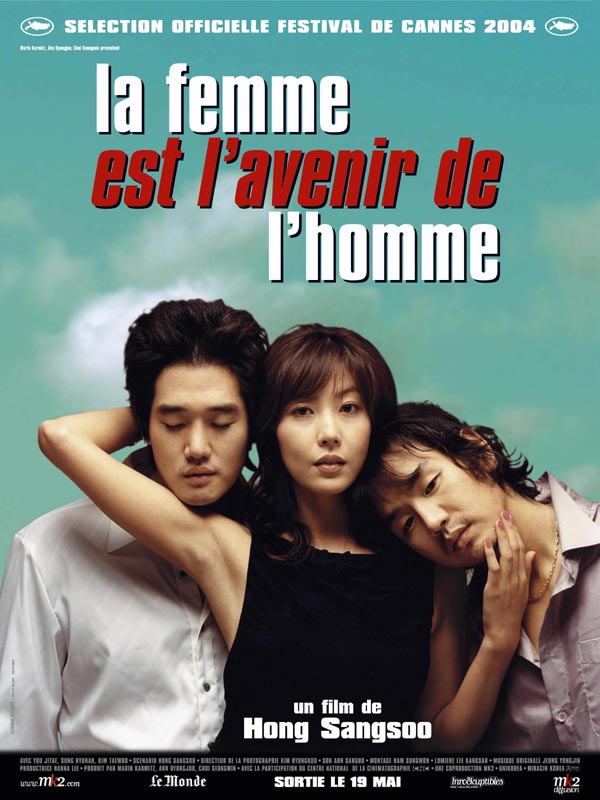

Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star. La neige tombe sur Séoul. Deux amis d’université se retrouvent et prennent un verre ensemble. Munho s’est marié avec une femme qui le caporalise et enseigne les arts plastiques. Hunjoon rentre d’un long séjour aux Etats-Unis et hésite à enseigner le cinéma ou à sauter le pas de la réalisation. Emportés par leurs rêveries, les deux amis se remémorent Sunhwa, une femme qu’ils ont tous les deux aimée, et décident de la revoir.

La neige tombe sur Séoul. Deux amis d’université se retrouvent et prennent un verre ensemble. Munho s’est marié avec une femme qui le caporalise et enseigne les arts plastiques. Hunjoon rentre d’un long séjour aux Etats-Unis et hésite à enseigner le cinéma ou à sauter le pas de la réalisation. Emportés par leurs rêveries, les deux amis se remémorent Sunhwa, une femme qu’ils ont tous les deux aimée, et décident de la revoir. La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes.

La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes. La vie n’a pas été tendre avec Nina (Judith Chemla) qui est à la rue avec son petit garçon Enzo. Recueillie une nuit de maraude par le Samu social, elle échoue à Versailles où, au cœur de la forêt, elle rencontre Damien (Guillaume Depardieu), qui vit en quasi-autarcie dans une cabane qu’il a construite de ses mains. Nina va lui abandonner son fils pour partir en province se reconstruire. Entre l’homme des bois et le garçonnet se construira une relation quasi-filiale.

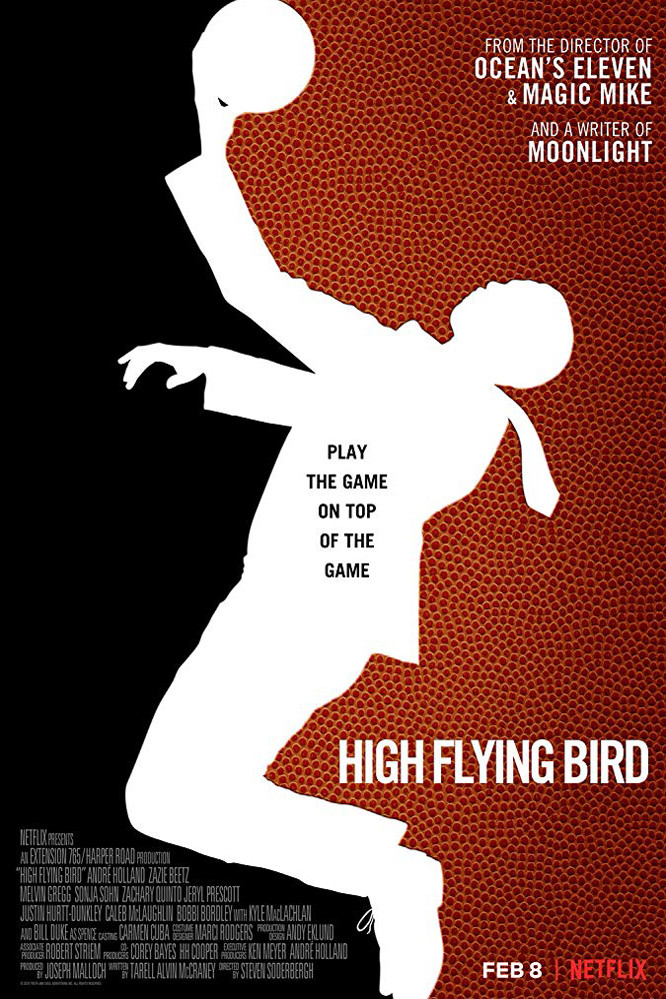

La vie n’a pas été tendre avec Nina (Judith Chemla) qui est à la rue avec son petit garçon Enzo. Recueillie une nuit de maraude par le Samu social, elle échoue à Versailles où, au cœur de la forêt, elle rencontre Damien (Guillaume Depardieu), qui vit en quasi-autarcie dans une cabane qu’il a construite de ses mains. Nina va lui abandonner son fils pour partir en province se reconstruire. Entre l’homme des bois et le garçonnet se construira une relation quasi-filiale. Ray Burke (André Holland, le héros de la série

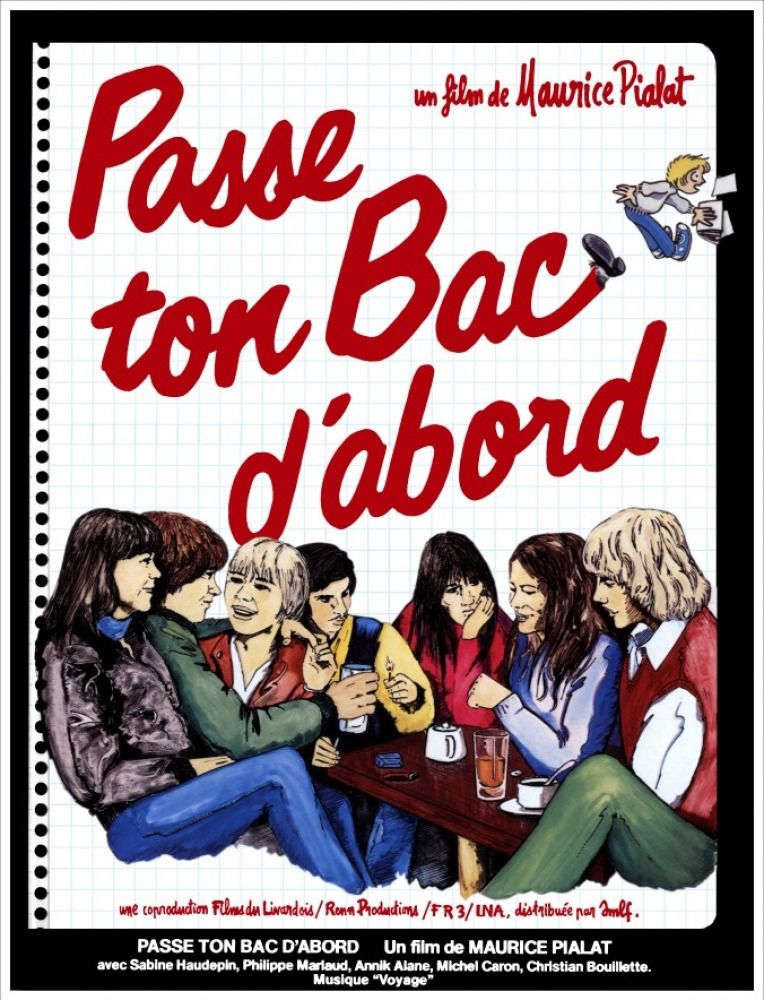

Ray Burke (André Holland, le héros de la série  Une tranche de vies de quelques jeunes l’année de leur terminale. Leur horizon est borné par le bac, qu’ils sont censés passer en fin d’année et qui leur ouvrira la porte d’un avenir qui ne les fait pas rêver. D’origine modeste, de milieu souvent populaire, ils vivent à Lens dans un milieu ouvrier. Leur seul loisir est de hanter le bistrot du coin et, les soirs de match, les tribunes du stade Bollaert. Avec les beaux jours, ils s’autorisent une virée sur les plages de la mer du Nord.

Une tranche de vies de quelques jeunes l’année de leur terminale. Leur horizon est borné par le bac, qu’ils sont censés passer en fin d’année et qui leur ouvrira la porte d’un avenir qui ne les fait pas rêver. D’origine modeste, de milieu souvent populaire, ils vivent à Lens dans un milieu ouvrier. Leur seul loisir est de hanter le bistrot du coin et, les soirs de match, les tribunes du stade Bollaert. Avec les beaux jours, ils s’autorisent une virée sur les plages de la mer du Nord. Dans un futur proche, des implants oculaires et d’immenses base de données permettent à la police de connaître les allées-et-venues de chaque individu en temps réel. Une série de meurtres n ‘ont pas été élucidés. Ils n’ont pu être réalisés qu’au prix d’une manipulation informatique sophistiquée pour contourner ce dispositif de surveillance. L’inspecteur Sal Frieland (Clive Owen) est chargé de l’enquête. Il réussit à piéger une mystérieuse hackeuse (Amanda Seyfried).

Dans un futur proche, des implants oculaires et d’immenses base de données permettent à la police de connaître les allées-et-venues de chaque individu en temps réel. Une série de meurtres n ‘ont pas été élucidés. Ils n’ont pu être réalisés qu’au prix d’une manipulation informatique sophistiquée pour contourner ce dispositif de surveillance. L’inspecteur Sal Frieland (Clive Owen) est chargé de l’enquête. Il réussit à piéger une mystérieuse hackeuse (Amanda Seyfried). L’Ukraine au temps de la collectivisation. Le monde ancien meurt ; un nouveau lève. Un vieux paysan encore voûté sur sa charrue s’inquiète des changements en cours. Mais son fils Vassili déborde d’enthousiasme. Avec la collectivisation viendra la mécanisation symbolisée par ce tracteur qui arrive sous les applaudissements des paysans et qui facilitera la récolte. Vassili exulte et partage sa joie avec Natalka sa fiancée.

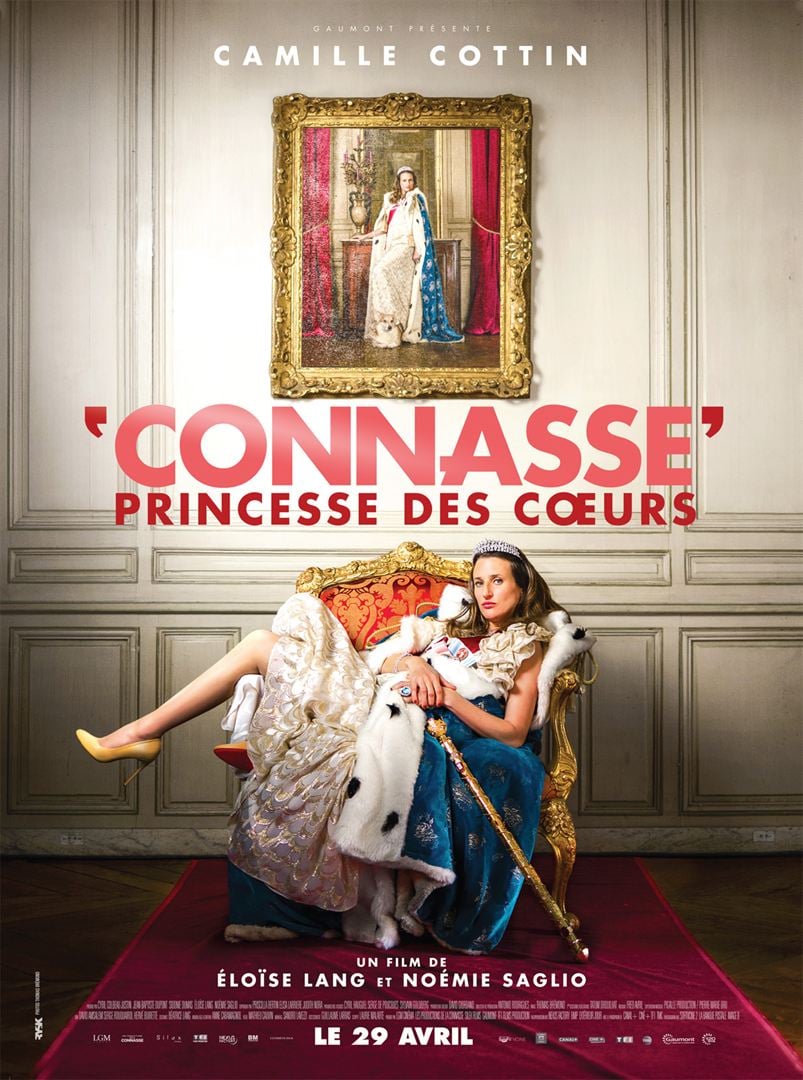

L’Ukraine au temps de la collectivisation. Le monde ancien meurt ; un nouveau lève. Un vieux paysan encore voûté sur sa charrue s’inquiète des changements en cours. Mais son fils Vassili déborde d’enthousiasme. Avec la collectivisation viendra la mécanisation symbolisée par ce tracteur qui arrive sous les applaudissements des paysans et qui facilitera la récolte. Vassili exulte et partage sa joie avec Natalka sa fiancée. Egocentrique et prétentieuse, Camille, la trentaine, a une (très) haute d’idée d’elle-même, de sa beauté, de son intelligence et de la vie merveilleuse qu’elle pourrait avoir loin de la France qu’elle juge trop médiocre pour elle. Aussi décide-t-elle de partir au Royaume-Uni pour y épouser le prince Harry.

Egocentrique et prétentieuse, Camille, la trentaine, a une (très) haute d’idée d’elle-même, de sa beauté, de son intelligence et de la vie merveilleuse qu’elle pourrait avoir loin de la France qu’elle juge trop médiocre pour elle. Aussi décide-t-elle de partir au Royaume-Uni pour y épouser le prince Harry.