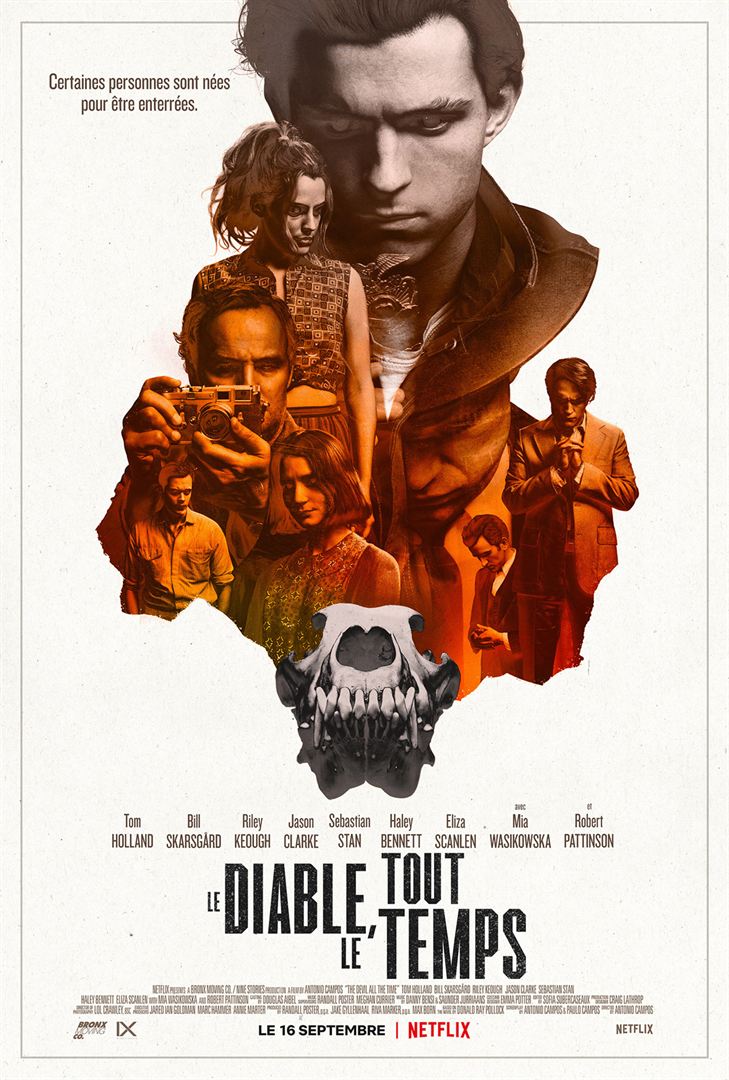

Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux.

Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux.

Le résumé que je viens de faire du Diable, tout le temps – au risque d’en révéler quelques uns des ressorts – est passablement confus ? Oui, aussi grands furent les efforts que j’ai déployés pour le simplifier.

Cela signifie-t-il pour autant que le film soit incompréhensible ? Non. Il réussit le miracle de rendre très fluide une narration pourtant passablement emberlificotée.

Il est l’adaptation fidèle d’un roman à succès de Donald Ray Pollock sorti en 2012 et immédiatement salué par la critique. Le roman emprunte au style dit du « Country noir ». Il s’agit d’un sous-genre du roman noir dont l’action se déroule dans l’Amérique profonde, celle des rednecks, des white trash. Faulkner en fut l’inspirateur avant l’heure. Le style a traversé l’Atlantique et on en retrouve la trace dans les « polars ruraux » qui rencontrent depuis quelques années en France un grand succès, signés par Franck Bouysse (Né d’aucune femme, Buveurs de vent), Cécile Coulon (Une bête au paradis) ou Colin Niel (Seules les bêtes brillamment porté à l’écran l’été dernier).

Le Diable, tout le temps s’inscrit dans une riche généalogie cinématographique. Tourné dans les Appalaches, il utilise les mêmes décors que Délivrance. Le couple d’amants criminels interprété par Jason Clarke (abonné au rôle de méchant) et Riley Keough (la petit-fille de Elvis Presley révélée dans Mad Max: Fury Road) semble tout droit sorti d’un roman noir de James Ellroy ou des Tueurs de la lune de miel. Mais ce sont peut-être les références à la religion, à la bigoterie, au charlatanisme qui sont les plus frappantes et qui évoquent les rôles immenses tenus par Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur, Burt Lancaster dans Elmer Gantry ou, plus près de nous, Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood. Il n’y a pas un mais deux prédicateurs torturés dans Le Diable tout le temps : Harry Melling (le cousin d’Harry Potter) et Robert Pattinson qui ont le courage l’un et l’autre d’endosser des rôles terriblement antipathiques.

Mais il n’est nul besoin d’avoir vu tous ces films – ni d’en faire l’étalage – pour apprécier Le Diable, tout le temps. Il faut simplement avoir le cœur bien accroché et se laisser emporter dans cette histoire à la fois terriblement lyrique et atrocement cruelle.

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents.

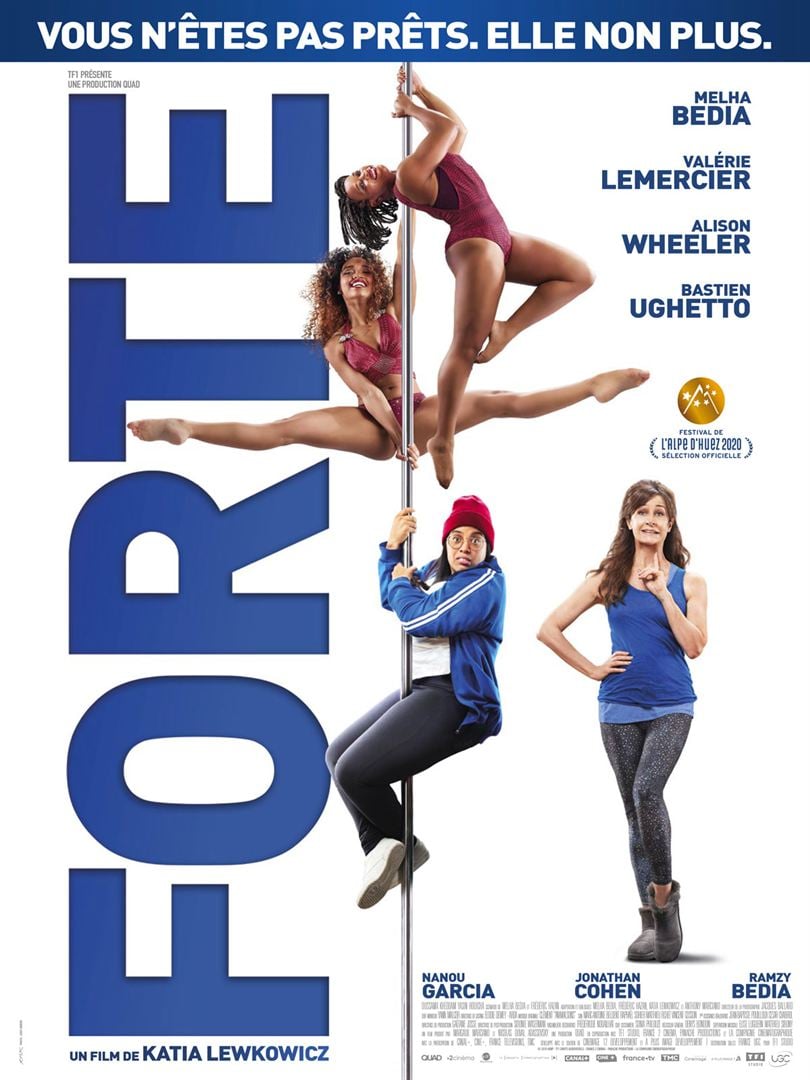

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents. Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance.

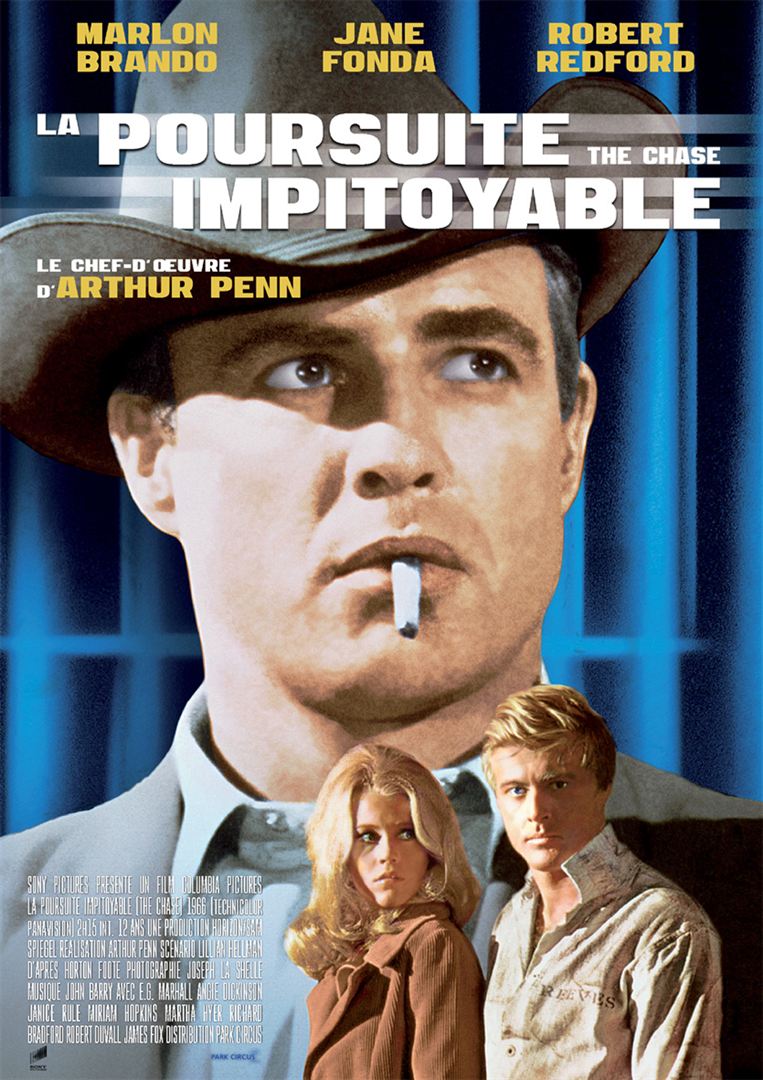

Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance. La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse.

La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse. Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir…

Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir… Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak.

Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak. En 1973, en Pennsylvanie, Susie Salmond (Saoirse Ronan) est assassinée par son voisin. D’outre-tombe, elle observe sa famille faire son deuil et l’enquête policière peiner à retrouver l’auteur de son crime.

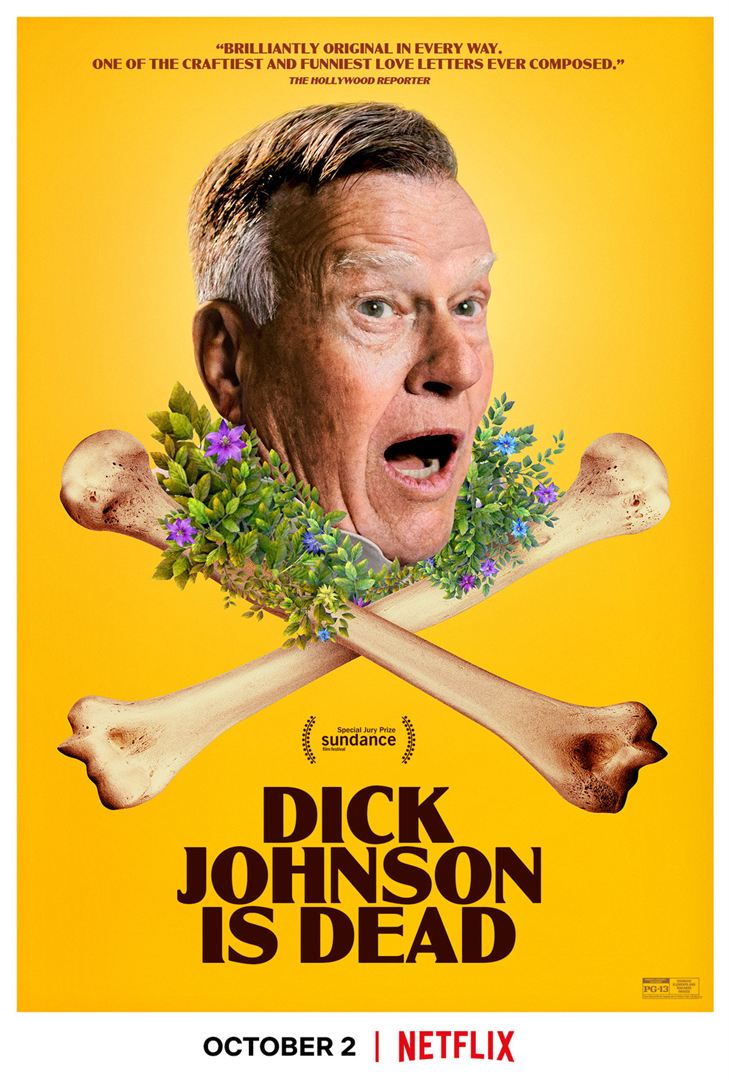

En 1973, en Pennsylvanie, Susie Salmond (Saoirse Ronan) est assassinée par son voisin. D’outre-tombe, elle observe sa famille faire son deuil et l’enquête policière peiner à retrouver l’auteur de son crime. Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée.

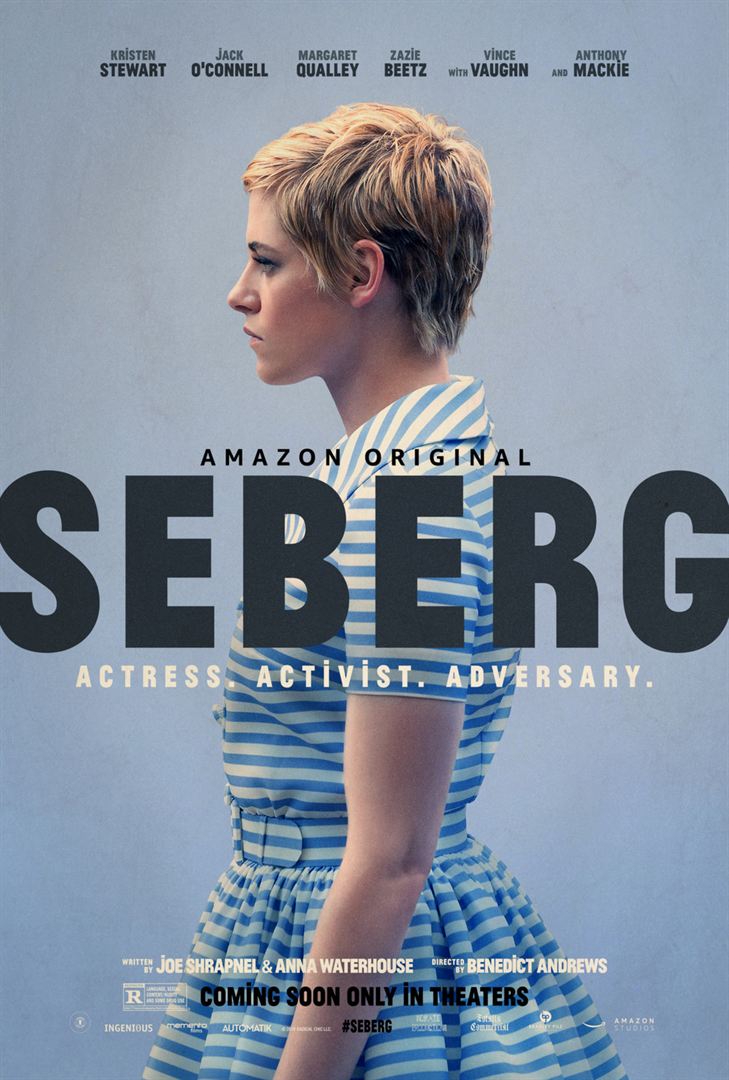

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée. En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils.

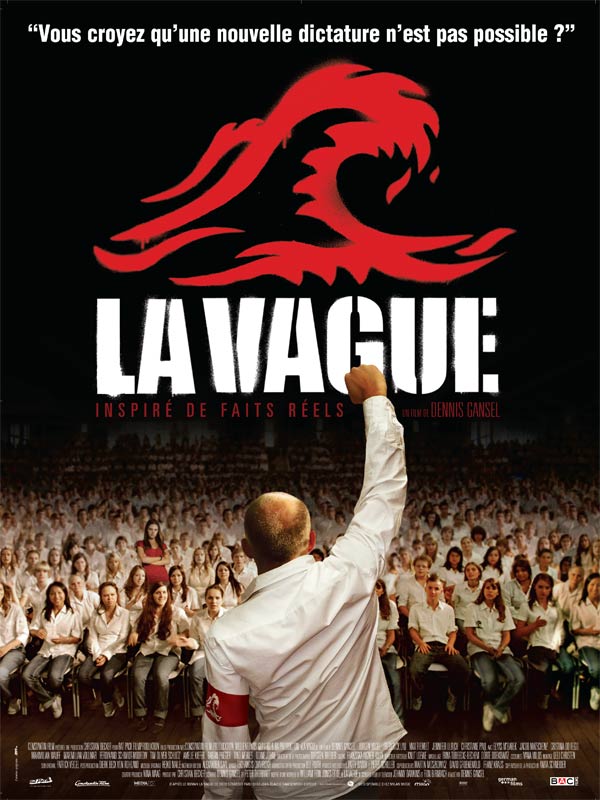

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils. Chargé de réaliser un projet autour du thème de la dictature, un professeur de lycée lance avec ses élèves une expérience grandeur nature qui lui échappe rapidement.

Chargé de réaliser un projet autour du thème de la dictature, un professeur de lycée lance avec ses élèves une expérience grandeur nature qui lui échappe rapidement.