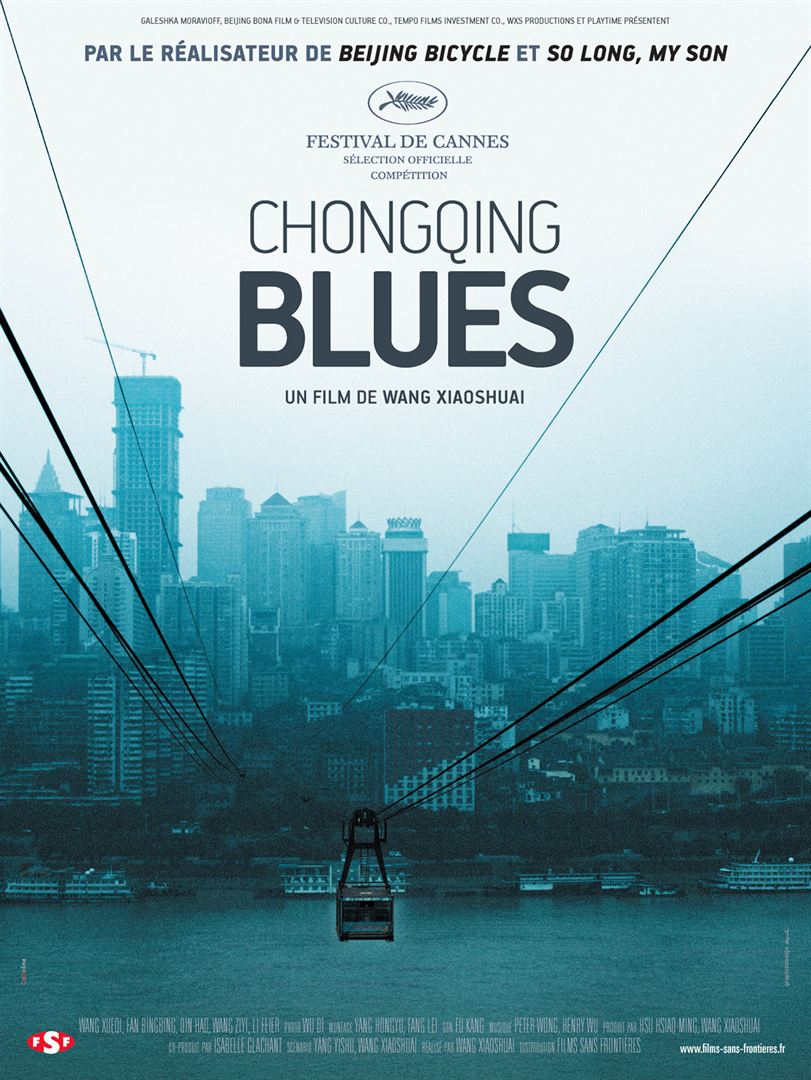

Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir.

Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir.

Chongqinq Blues avait été projeté au festival de Cannes en 2010. Mais il était resté longtemps inédit. Le succès mérité du dernier film de Wang Xiaoshuai, So Long, My Son, a incité ses distributeurs à le programmer en salles où il est sorti en catimini entre deux confinements.

Qui a aimé ce dernier film trouvera un intérêt particulier à voir Chongqing Blues. Car il y trouvera les paysages – les bords du Yang-Tsé – et les thèmes – la relation père-fils mise à mal par le fossé intergénérationnel que la Chine post-maoïste ne cesse d’élargir – qui sont à la base du succès de So Long, My Son.

Les gratte-ciel gris qui dominent les berges du Fleuve bleu, filmés dans une brume épaisse, disputent les premiers rôles de ce film cafardeux à ce père et à son fils. On suit l’enquête que mène le premier en reconstituant touche par touche les derniers moments du second, capté par des caméras de sécurité.

Mais Chongqinq Blues n’a pas le souffle de So Long, My Son. Son histoire manque de complexité, sa morale est un peu courte pour soutenir la comparaison avec son autrement plus subtil successeur. On le regardera pour ce qu’il est : un palimpseste à partir duquel a été réalisée une œuvre autrement plus achevée.

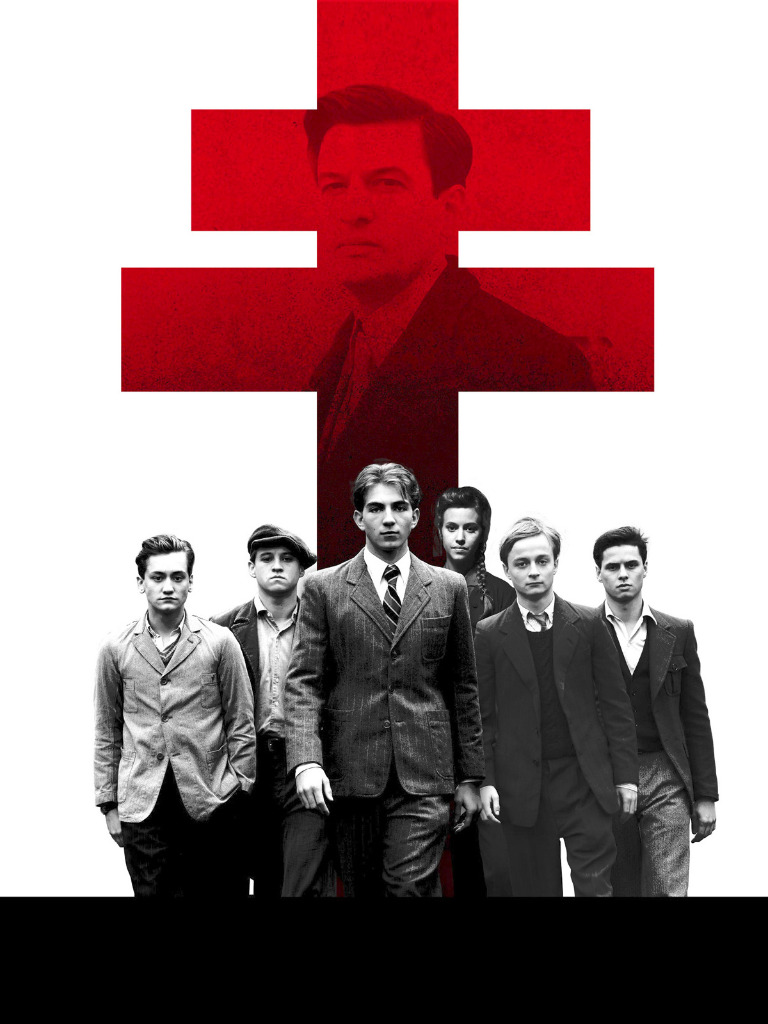

Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin pendant onze mois avant son arrestation à Calluire en juin 1943. Alias Caracalla raconte ses trois années de Résistance depuis son départ de France en juin 1940 jusqu’à ce funeste épilogue. Il raconte surtout la mue d’un homme, âgé de vingt ans à peine en 1940, farouchement patriote, élevé dans la haine de la République et du Juif, qui saura dépasser ses préjugés en s’engageant dans la France libre.

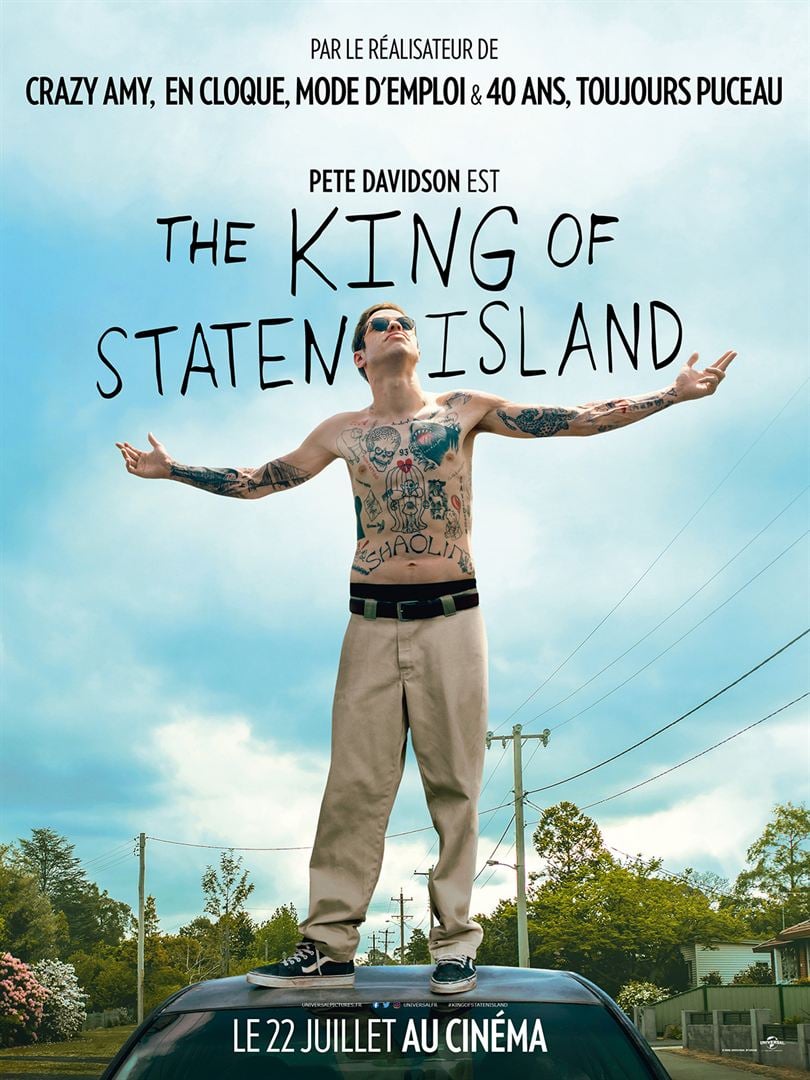

Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin pendant onze mois avant son arrestation à Calluire en juin 1943. Alias Caracalla raconte ses trois années de Résistance depuis son départ de France en juin 1940 jusqu’à ce funeste épilogue. Il raconte surtout la mue d’un homme, âgé de vingt ans à peine en 1940, farouchement patriote, élevé dans la haine de la République et du Juif, qui saura dépasser ses préjugés en s’engageant dans la France libre. Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités.

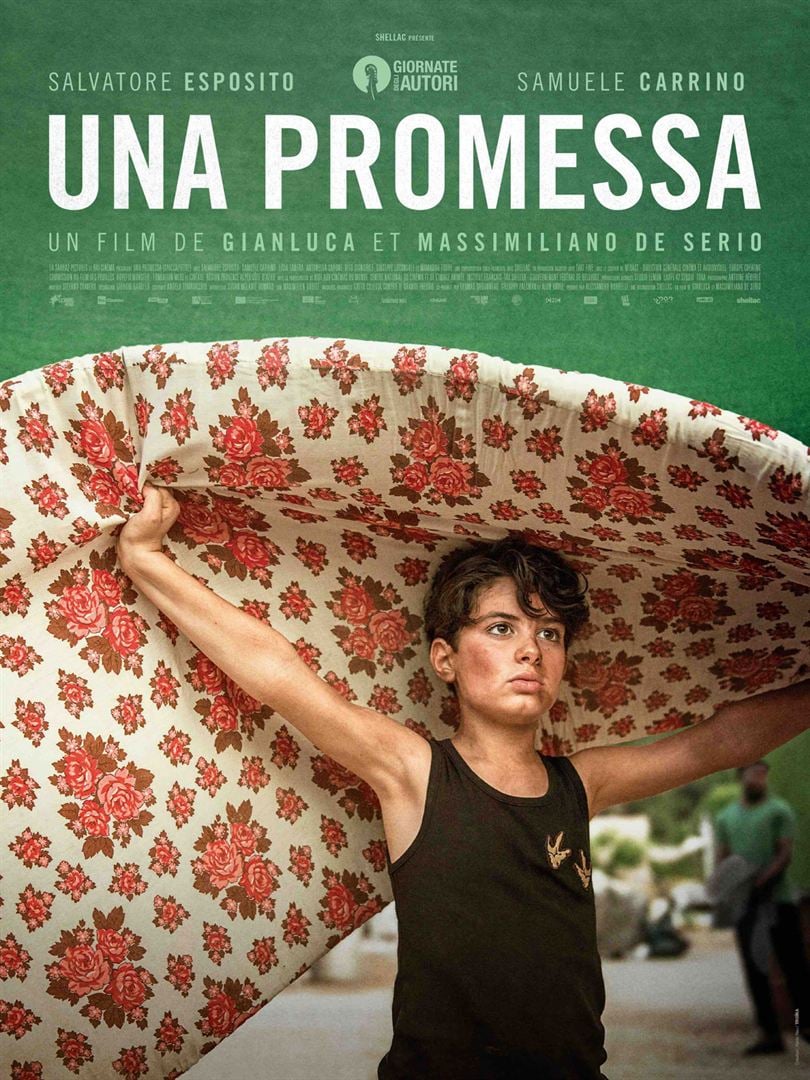

Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités. Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire.

Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire. Annie (Kristen Wiig) a trente-cinq ans. Tout va de travers dans sa vie. La pâtisserie qu’elle avait fondée à Milwaukee a déposé son bilan. Son fiancé qui la dirigeait avec elle l’a quittée. Son nouveau copain (Jon Hamm, la vedette de Mad Men) est un mufle. Seule source de réconfort : sa meilleure amie, Lilian (Maya Rudolph), s’est fiancée et a demandé à Annie de préparer son mariage. Mais composer avec les quatre demoiselles d’honneur et ne pas se faire éclipser par Helen (Rose Byrne) ne va pas s’avérer si facile.

Annie (Kristen Wiig) a trente-cinq ans. Tout va de travers dans sa vie. La pâtisserie qu’elle avait fondée à Milwaukee a déposé son bilan. Son fiancé qui la dirigeait avec elle l’a quittée. Son nouveau copain (Jon Hamm, la vedette de Mad Men) est un mufle. Seule source de réconfort : sa meilleure amie, Lilian (Maya Rudolph), s’est fiancée et a demandé à Annie de préparer son mariage. Mais composer avec les quatre demoiselles d’honneur et ne pas se faire éclipser par Helen (Rose Byrne) ne va pas s’avérer si facile. Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer.

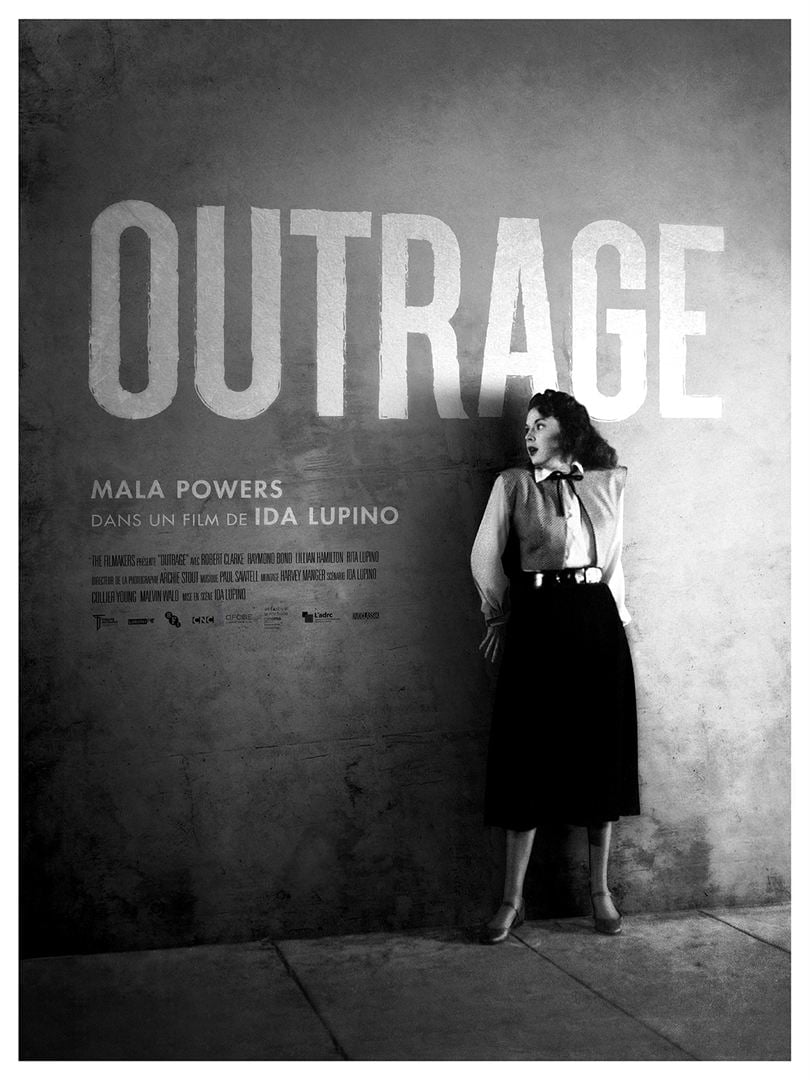

Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer. Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même.

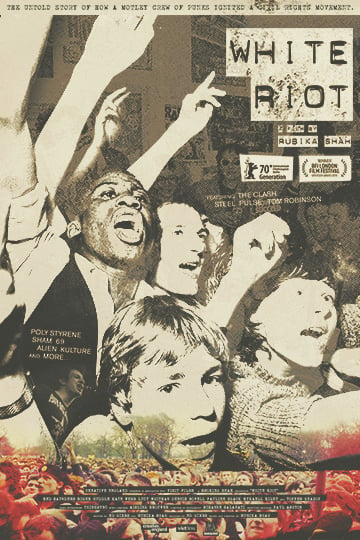

Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même. White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism.

White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism. Jerry et Lucy Warriner sont jeunes, beaux, follement riches. Ils mènent chacun de leur côté une vie très libre qui les conduit à se décider de se séparer. Le juge qui prononce leur divorce leur laisse toutefois quatre-vingt-dix jours pour se rétracter. Jerry et Lucy profitent de ce délai pour nouer des intrigues romantiques… et pour saboter celles de leur conjoint.

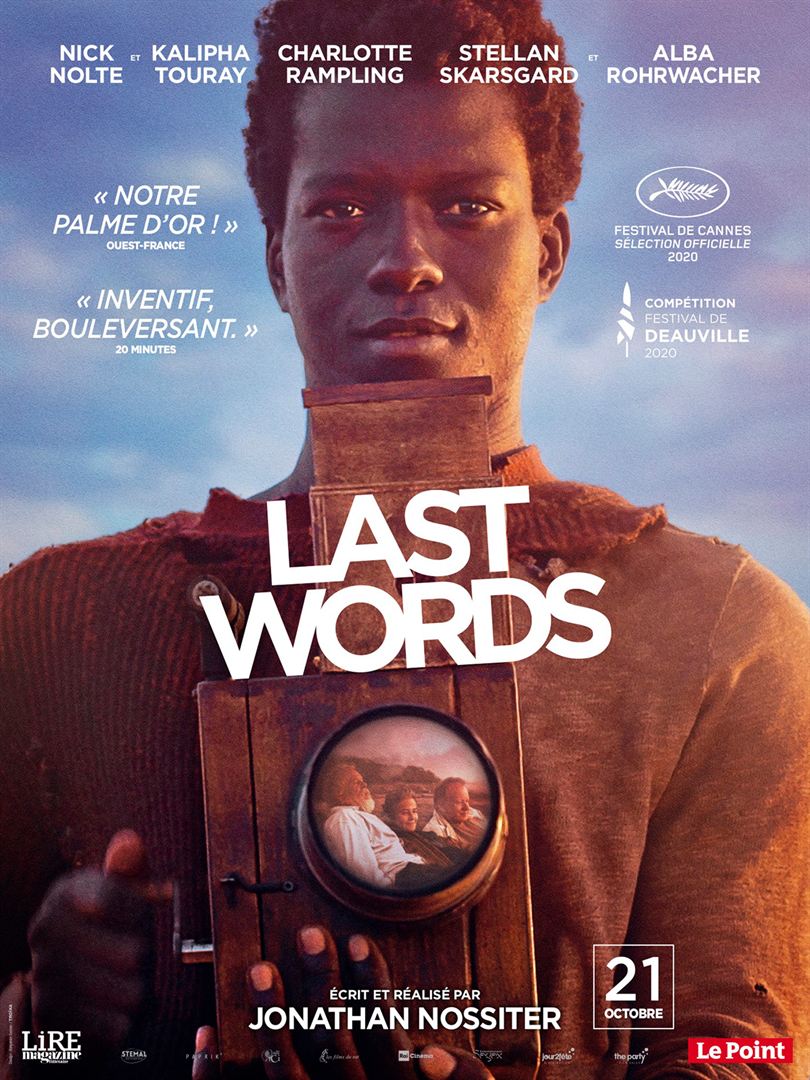

Jerry et Lucy Warriner sont jeunes, beaux, follement riches. Ils mènent chacun de leur côté une vie très libre qui les conduit à se décider de se séparer. Le juge qui prononce leur divorce leur laisse toutefois quatre-vingt-dix jours pour se rétracter. Jerry et Lucy profitent de ce délai pour nouer des intrigues romantiques… et pour saboter celles de leur conjoint. En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine.

En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine.