Israël, le voyage interdit est un documentaire fleuve, de plus de onze heures, sorti en salles en quatre parties. Il est l’œuvre de Jean-Pierre Lledo, un documentariste français, né en Algérie en 1947 d’une mère juive et d’un père communiste venu de Catalogne. Marxiste lui aussi, athée, anti-colonialiste et pro-indépendantiste, Jean-Pierre Lledo nourrit jusqu’en 1993, date de son départ forcé d’Algérie sous la menace des islamistes, le rêve d’une Algérie multiconfessionnelle et multiethnique qu’il a raconté dans trois documentaires, Un rêve algérien, Algéries, mes fantômes et Algérie, histoires à ne pas dire, réalisés en 2003, 2004 et 2007.

Israël, le voyage interdit est un documentaire fleuve, de plus de onze heures, sorti en salles en quatre parties. Il est l’œuvre de Jean-Pierre Lledo, un documentariste français, né en Algérie en 1947 d’une mère juive et d’un père communiste venu de Catalogne. Marxiste lui aussi, athée, anti-colonialiste et pro-indépendantiste, Jean-Pierre Lledo nourrit jusqu’en 1993, date de son départ forcé d’Algérie sous la menace des islamistes, le rêve d’une Algérie multiconfessionnelle et multiethnique qu’il a raconté dans trois documentaires, Un rêve algérien, Algéries, mes fantômes et Algérie, histoires à ne pas dire, réalisés en 2003, 2004 et 2007.

Ce rêve engendrait mécaniquement un préjugé partagé dans tout le monde arabe : le rejet épidermique d’Israël et du projet sioniste, accusés d’avoir spolié les Palestiniens de leurs terres et d’y avoir instauré au mépris des résolutions de l’Onu un régime d’apartheid.

C’est ce préjugé que Jean-Pierre Lledo, accompagné de sa fille Naouel et de sa monteuse Ziva Postec (qui assista Claude Lanzmann dans le montage de Shoah), vient déconstruire en Israël, à la rencontre des Juifs et des Arabes qui y habitent. Ce lent processus prend la forme d’un long road movie à travers Israël, un pays si petit qu’on finit immanquablement par repasser souvent dans les mêmes lieux symboliques : le Mur des lamentations, la porte de Damas, le lac de Tibériade, la plage de Tel Aviv…

Jean-Pierre Lledo filme caméra à l’épaule et reste invisible, sauf à l’occasion d’une scène unique : celle où on le voit se recueillir sur la tombe de son oncle, qui quitta l’Algérie en 1961 pour venir en Israël et avec lequel le cinéaste, aveuglé par son idéologie, avait coupé tout lien, une rupture dont il se repent aujourd’hui. C’est donc surtout sa fille, Naouel, une resplendissante jeune femme d’une trentaine d’années, et sa monteuse et infatigable traductrice, dont on comprendra dans le tout dernier plan le lien qui l’unit à elle, que le réalisateur filme. Son documentaire en acquiert une dimension familiale, presqu’intime. Au bout de onze heures, bercé par la voix lente et rocailleuse du narrateur, on a presque l’impression d’être devenu le quatrième passager de cette voiture avec laquelle le trio sillonne le pays.

Israël, le voyage interdit ne se revendique pas, ainsi que son titre pourrait le laisser augurer, comme le portrait d’un pays, mais plutôt, ainsi que son sous-titre l’annonce, comme la réalisation d’un tabou : comment un marxiste anti-colonialiste peut-il se rendre dans un pays dont son idéologie nie l’existence et revendique la destruction ? qu’y découvre-t-il ?

Il y découvre un pays « exceptionnel » qui a réalisé le rêve qu’il avait nourri en Algérie et auquel il avait dû renoncer le cœur brisé : celui d’un État démocratique, multiconfessionnel et multiethnique. Jean-Pierre Lledo fait de la vie des Arabes d’Israël une description idyllique – qu’il compare à l’exil forcé des Juifs des pays arabes ou à la dhimmitude dans laquelle ils ont été réduits. Il documente soigneusement, témoignages d’archéologues ou d’historiens à l’appui, l’ancienneté de la présence juive en Terre promise, l’interdiction injuste de s’y installer ou même d’y venir en pèlerinage (ainsi à Hebron) durant la domination ottomane ou anglaise et, a contrario, aujourd’hui, la magnanimité de l’Etat d’Israël à concéder le Mont du Temple à la Jordanie

Ce constat partisan choquera les pro-Palestiniens de tous poils qui, avec des arguments souvent solides, reprocheront au contraire au sionisme ses tares historiques et ses fautes actuelles. Le procès qu’instruit Jean-Pierre Lledo manque de l’objectivité qu’on attendrait d’un documentaire équilibré sur Israël et la Palestine. Il y donne la part trop belle aux Juifs de toutes origines qui revendiquent leur droit à occuper la terre de la Bible et caricature les Arabes en suppôts de l’islamisme, obnubilés par un seul projet négationniste: l’annihilation d’Israël.

Mais Jean-Pierre Lledo a l’humilité de reconnaître sa subjectivité. C’est la limite de son projet : un documentaire de onze heures sur l’aliyah d’un homme est un peu longuet. Mais c’est aussi ce qui en fait le prix : la vérité d’un homme n’est pas moins intéressante que celle d’un pays.

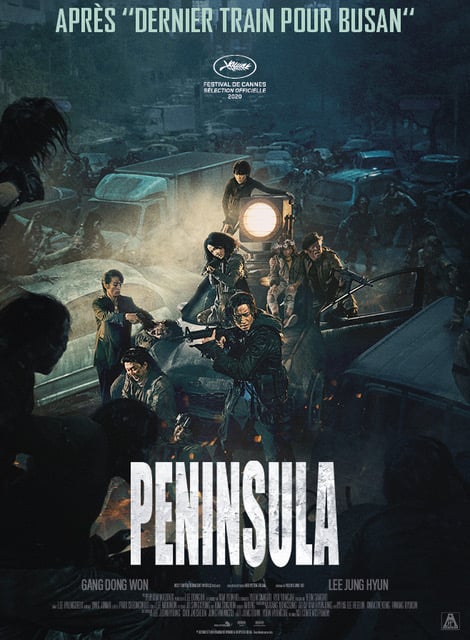

Quatre ans ont passé depuis la pandémie qui a dévasté la péninsule coréenne et dont quelques rares survivants seulement ont réussi à s’échapper, par train ou par mer.

Quatre ans ont passé depuis la pandémie qui a dévasté la péninsule coréenne et dont quelques rares survivants seulement ont réussi à s’échapper, par train ou par mer. Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours.

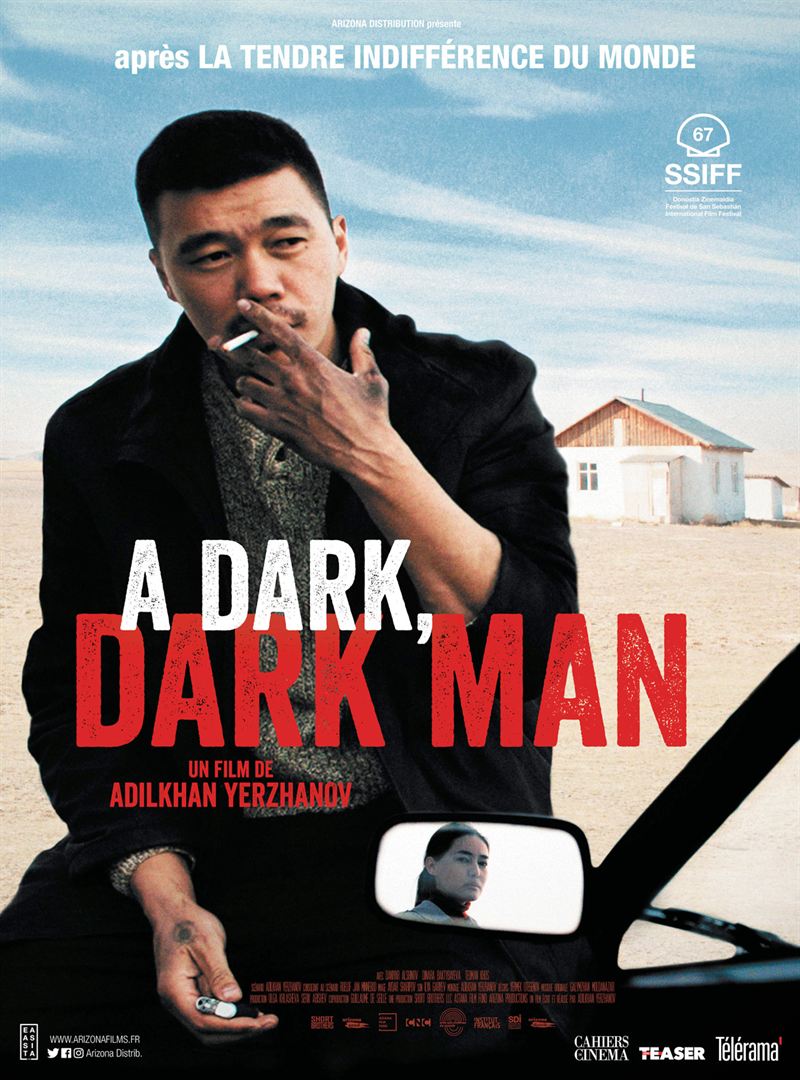

Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours. Dans l’immense plaine kazakhe, au milieu de nulle part, un jeune garçon est violé et tué. La police corrompue maquille les lieux du crime et inculpe un benêt. C’est à Bekzat, un jeune policier fraîchement émoulu, qu’il incombera de faire disparaître l’inculpé comme avaient disparu dans des circonstances tout aussi fumeuses les précédents accusés de crimes similaires.

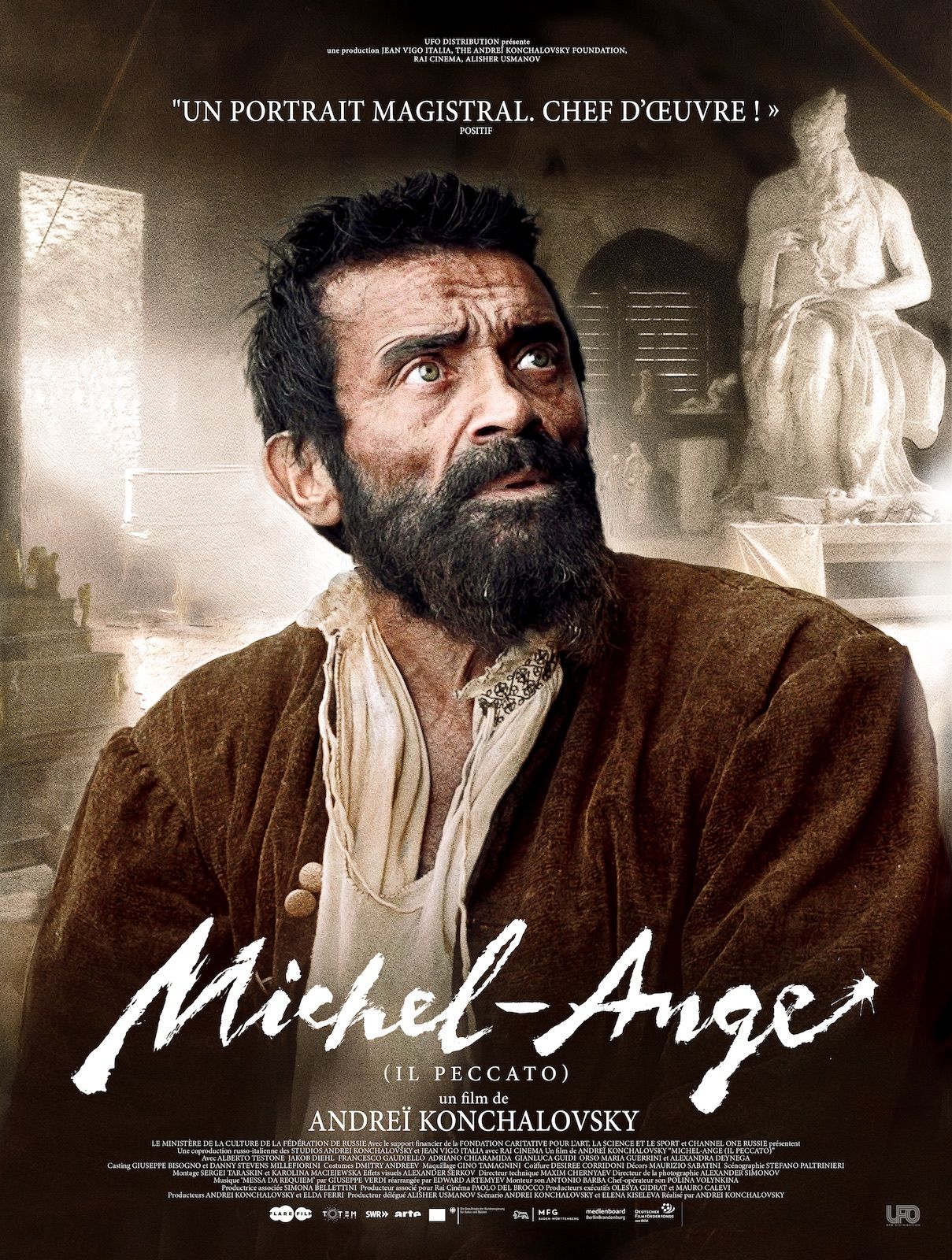

Dans l’immense plaine kazakhe, au milieu de nulle part, un jeune garçon est violé et tué. La police corrompue maquille les lieux du crime et inculpe un benêt. C’est à Bekzat, un jeune policier fraîchement émoulu, qu’il incombera de faire disparaître l’inculpé comme avaient disparu dans des circonstances tout aussi fumeuses les précédents accusés de crimes similaires. En 1512, Michel-Ange achève enfin la peinture du plafond de la chapelle Sixtine à laquelle il aura consacré quatre années de sa vie. Le pape Jules II, son mécène, lui a parallèlement demandé de réaliser son tombeau. Mais le pontife, membre de la puissante famille des Della Rovere, meurt l’année suivante avant l’achèvement de cette commande dont Michel-Ange ne pourra livrer que la sculpture du Moïse. Léon X, un Médicis, lui succède, qui exige de Michel-Ange qu’il se consacre à la façade de la basilique San Lorenzo à Florence. Le génial artiste, déchiré entre ses deux familles, part à Carrare à la recherche du meilleur marbre.

En 1512, Michel-Ange achève enfin la peinture du plafond de la chapelle Sixtine à laquelle il aura consacré quatre années de sa vie. Le pape Jules II, son mécène, lui a parallèlement demandé de réaliser son tombeau. Mais le pontife, membre de la puissante famille des Della Rovere, meurt l’année suivante avant l’achèvement de cette commande dont Michel-Ange ne pourra livrer que la sculpture du Moïse. Léon X, un Médicis, lui succède, qui exige de Michel-Ange qu’il se consacre à la façade de la basilique San Lorenzo à Florence. Le génial artiste, déchiré entre ses deux familles, part à Carrare à la recherche du meilleur marbre. Alexandre se cherche. La mort de ses parents pendant son enfance l’a laissé sans boussole. Sans travail, sans argent, il ne peut guère que s’appuyer sur l’amitié chaleureuse de ses colocataires : Lola, un vieux travelo philosophe (Thibault de Montalembert méconnaissable), Yolande (Isabelle Nanty), sa proprio soixante-huitarde…

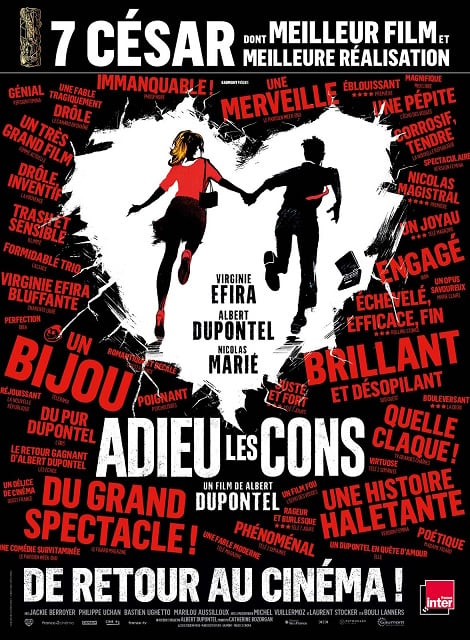

Alexandre se cherche. La mort de ses parents pendant son enfance l’a laissé sans boussole. Sans travail, sans argent, il ne peut guère que s’appuyer sur l’amitié chaleureuse de ses colocataires : Lola, un vieux travelo philosophe (Thibault de Montalembert méconnaissable), Yolande (Isabelle Nanty), sa proprio soixante-huitarde… Suze Trapet (Virginie Effira), la petite quarantaine, apprend qu’elle n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Son dernier désir : retrouver le fils dont elle a accouché sous X quand elle avait quinze ans à peine. Un farfelu concours de circonstances la met en contact avec un informaticien dépressif (Albert Dupontel) et avec un archiviste aveugle (Nicolas Marié). L’improbable trio, poursuivi par la police, réussira-t-il à retrouver le fils de Suze ?

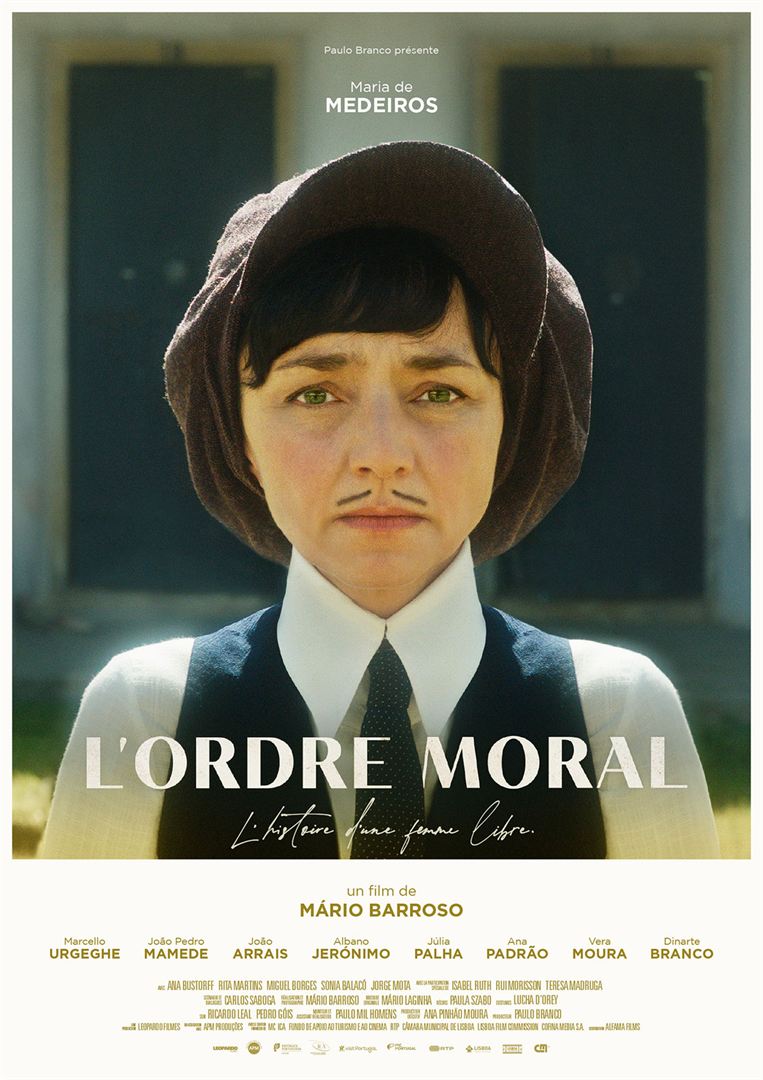

Suze Trapet (Virginie Effira), la petite quarantaine, apprend qu’elle n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Son dernier désir : retrouver le fils dont elle a accouché sous X quand elle avait quinze ans à peine. Un farfelu concours de circonstances la met en contact avec un informaticien dépressif (Albert Dupontel) et avec un archiviste aveugle (Nicolas Marié). L’improbable trio, poursuivi par la police, réussira-t-il à retrouver le fils de Suze ? Maria Adelaïde Coelho da Cunha est une femme qui aspire à la liberté dans une société qui la lui refuse. Riche héritière d’un journal lisboète, elle est mariée à un homme qui la trompe éhontément. Elle s’évade en montant, avec quelques amies, des pièces de théâtre qu’elle joue en petit comité faute d’avoir embrassé la carrière de comédienne que son statut, dans le Portugal du début du vingtième siècle, lui interdit. Mais, quand les infidélités de son volage époux achèvent de l’humilier, elle s’enfuit avec son chauffeur.

Maria Adelaïde Coelho da Cunha est une femme qui aspire à la liberté dans une société qui la lui refuse. Riche héritière d’un journal lisboète, elle est mariée à un homme qui la trompe éhontément. Elle s’évade en montant, avec quelques amies, des pièces de théâtre qu’elle joue en petit comité faute d’avoir embrassé la carrière de comédienne que son statut, dans le Portugal du début du vingtième siècle, lui interdit. Mais, quand les infidélités de son volage époux achèvent de l’humilier, elle s’enfuit avec son chauffeur. Peut-on être « autonome » aujourd’hui ? François Bégaudeau est allé filmer en Mayenne des individus ou des groupes marginaux et conscients de l’être : un couple d’éleveurs d’agneaux, des sourciers, un magnétiseur qui dilate le cul des vaches, une bande de potes qui a créé une ferme bio, une ancienne banquière qui dirige un café associatif, un chaman qui rassemble ses disciples dans une hutte à sudation, des moniales qui produisent des cierges artisanaux….

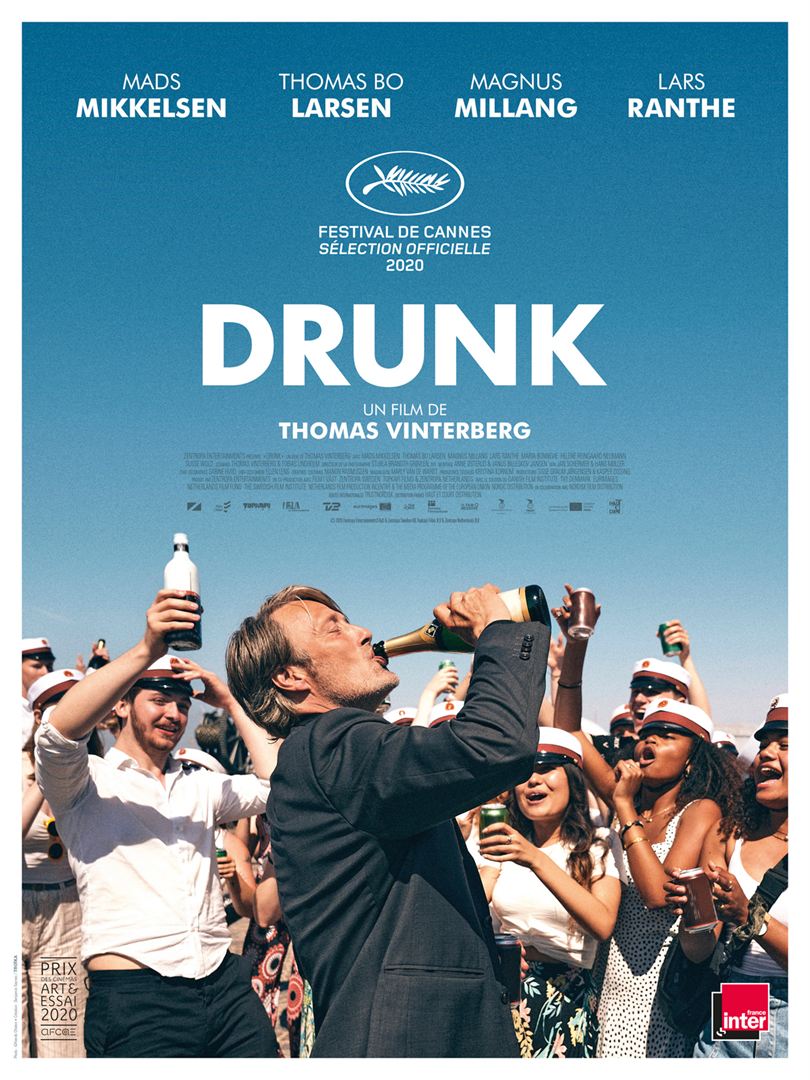

Peut-on être « autonome » aujourd’hui ? François Bégaudeau est allé filmer en Mayenne des individus ou des groupes marginaux et conscients de l’être : un couple d’éleveurs d’agneaux, des sourciers, un magnétiseur qui dilate le cul des vaches, une bande de potes qui a créé une ferme bio, une ancienne banquière qui dirige un café associatif, un chaman qui rassemble ses disciples dans une hutte à sudation, des moniales qui produisent des cierges artisanaux…. Quatre enseignants danois décident de combattre leur crise de la quarantaine en s’alcoolisant. Dans un premier temps, le résultat est efficace : les inhibitions sautent, la vie devient plus gaie. mais à la longue, l’alcoolisation devient dangereuse.

Quatre enseignants danois décident de combattre leur crise de la quarantaine en s’alcoolisant. Dans un premier temps, le résultat est efficace : les inhibitions sautent, la vie devient plus gaie. mais à la longue, l’alcoolisation devient dangereuse.