À peine sorti du séminaire, un jeune prêtre (Gael Garcia Bernal) prend son premier ministère dans une petite ville mexicaine. Protégé par son évêque, il est placé sous la coupe du père Benito, un vieux prêtre expérimenté. Amaro découvre bientôt que Benito vit maritalement avec une paroissienne et qu’il utilise l’argent des narco-trafiquants pour construire un hôpital. Mais lui-même n’est pas irréprochable qui tombe sous le charme de la jeune Amelia. Pendant ce temps, un troisième prêtre, le père Natalio, acquis à la Théologie de la libération, mène une vie frugale dans les montagnes avec les paysans, qui l’expose aux critiques de sa hiérarchie.

À peine sorti du séminaire, un jeune prêtre (Gael Garcia Bernal) prend son premier ministère dans une petite ville mexicaine. Protégé par son évêque, il est placé sous la coupe du père Benito, un vieux prêtre expérimenté. Amaro découvre bientôt que Benito vit maritalement avec une paroissienne et qu’il utilise l’argent des narco-trafiquants pour construire un hôpital. Mais lui-même n’est pas irréprochable qui tombe sous le charme de la jeune Amelia. Pendant ce temps, un troisième prêtre, le père Natalio, acquis à la Théologie de la libération, mène une vie frugale dans les montagnes avec les paysans, qui l’expose aux critiques de sa hiérarchie.

Le Crime du père Amaro est l’adaptation d’un roman écrit à la fin du XIXème siècle par le grand romancier portugais Eça de Queirós. Carlos Carrera a choisi d’en transposer le sujet à l’époque contemporaine. Bien lui en a pris ; car les enjeux du roman sont intemporels.

Sans jamais sombrer dans le manichéisme, il présente trois hommes d’Église qui, chacun à leur façon, répondent aux dilemmes auxquels la vie les a confrontés. En prêtre-guerillero, Natalio est le personnage le plus pur, et aussi le moins fouillé. Amaro est censé être le personnage central de l’histoire. C’est avec lui que le film commence et c’est avec lui qu’il se termine une fois conclue la poignante histoire d’amour avec Amelia (la jeune Ana Claudia Talancon, belle comme le jour, à laquelle on aurait volontiers promis une splendide carrière mais qui hélas n’a pas confirmé ces promesses).

Pourtant, c’est le père Benito qui est le personnage le plus intéressant. Sa richesse vient de son ambiguïté. Il n’est pas un saint comme le père Natalio tout entier dévoué à ses pauvres ouailles ; mais il n’est pas non plus un salaud comme s’avère l’être tout bien considéré le père Amaro, ivre d’égoïsme et d’ambition. C’est un homme tout simplement qui voudrait faire le bien (assister une veuve éplorée, construire un hôpital…) mais doit pécher pour y parvenir.

Désormais disponible sur Netflix, le film est sorti en 2003. Il a été accueilli par une moisson de récompenses aux Ariel, les Oscars mexicains. Il est passé inaperçu en France. Son classicisme intemporel le met pourtant à l’abri des années qui passent.

Une femme et deux enfants descendent à leurs risques et périls une rivière les yeux bandés pour fuir un terrible fléau.

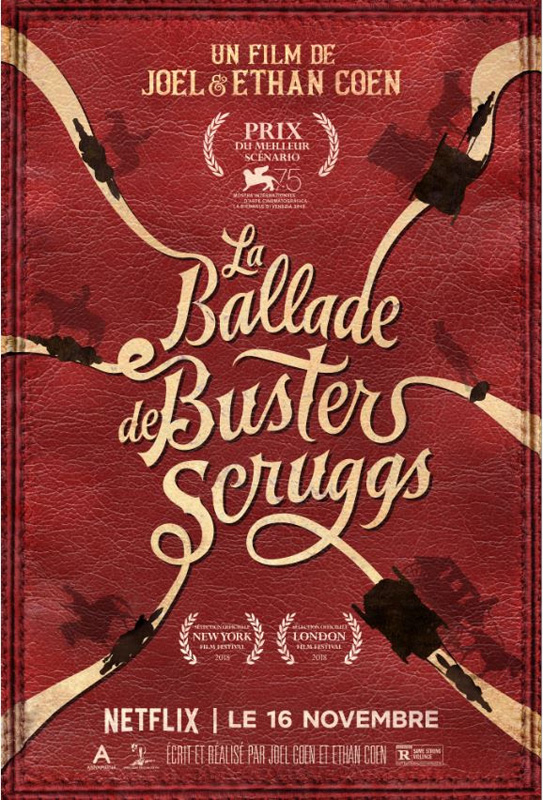

Une femme et deux enfants descendent à leurs risques et périls une rivière les yeux bandés pour fuir un terrible fléau. Annoncé au départ comme devant former une mini-série de six épisodes d’une heure chacun, La Ballade de Buster Scruggs est finalement un film à sketchs de deux heures. On y croise un as de la gâchette amateur de bel canto, un braqueur de banque malchanceux, un homme-tronc et son impresario, un chercheur d’or têtu, une jeune femme en route vers l’Oregon et cinq voyageurs dans une diligence.

Annoncé au départ comme devant former une mini-série de six épisodes d’une heure chacun, La Ballade de Buster Scruggs est finalement un film à sketchs de deux heures. On y croise un as de la gâchette amateur de bel canto, un braqueur de banque malchanceux, un homme-tronc et son impresario, un chercheur d’or têtu, une jeune femme en route vers l’Oregon et cinq voyageurs dans une diligence. Une veuve dirige à Kyoto un okiya, une maison de plaisirs. Sa fille, partie vivre à Tokyo, est obligée d’en revenir après un chagrin d’amour. Un conflit de génération oppose les deux femmes qui tomberont sans le savoir amoureuses d’un même homme, le jeune médecin de l’okiya.

Une veuve dirige à Kyoto un okiya, une maison de plaisirs. Sa fille, partie vivre à Tokyo, est obligée d’en revenir après un chagrin d’amour. Un conflit de génération oppose les deux femmes qui tomberont sans le savoir amoureuses d’un même homme, le jeune médecin de l’okiya. Il y a deux façons de considérer La Sapienza d’Eugène Green.

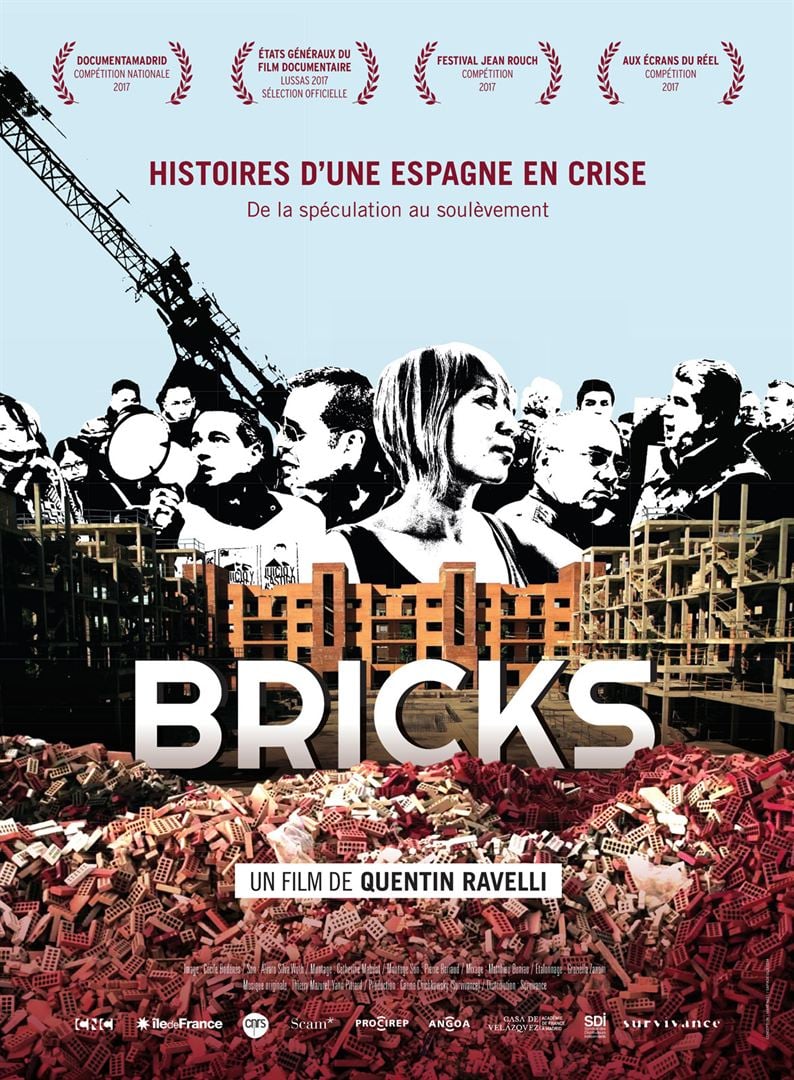

Il y a deux façons de considérer La Sapienza d’Eugène Green. La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie.

La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie. Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils.

Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils. En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste.

En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste. À Francfort, à la fin des années cinquante, un jeune procureur enquête sur les crimes contre l’humanité commis à Auschwitz. Dix ans après le procès de Nuremberg, c’est la première fois que la justice allemande accepte de regarder son passé en face.

À Francfort, à la fin des années cinquante, un jeune procureur enquête sur les crimes contre l’humanité commis à Auschwitz. Dix ans après le procès de Nuremberg, c’est la première fois que la justice allemande accepte de regarder son passé en face. Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde.

Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde.