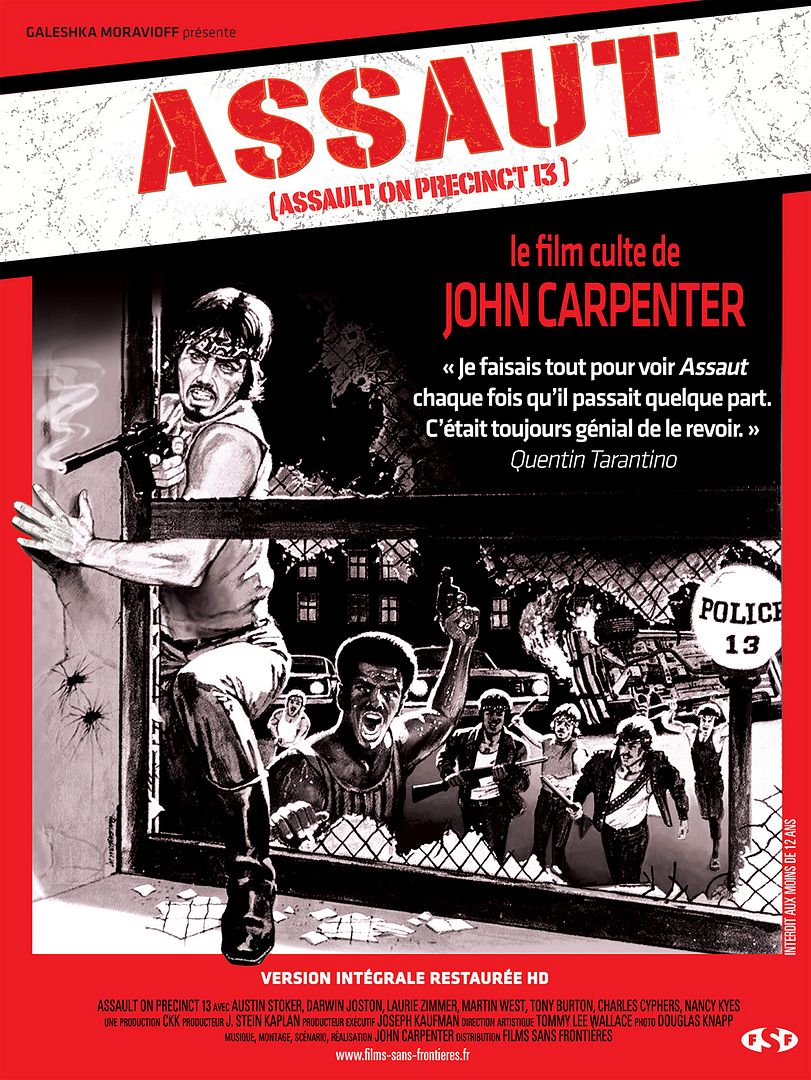

Un commissariat de police est sur le point de fermer dans le sud de Los Angeles. Bishop, un lieutenant noir inexpérimenté, est chargé d’y assurer l’ultime garde en compagnie d’un sergent, d’une secrétaire et de la standardiste. Alors qu’un convoi transportant trois détenus vers un établissement de haute sécurité y fait une halte inopinée et qu’un père de famille, qui vient de perdre sa fille sauvagement assassinée, y pénètre, le commissariat est pris sous le feu d’une horde d’assaillants surarmés qui ont juré de venger la mort de six des leurs tués la veille par la police.

Un commissariat de police est sur le point de fermer dans le sud de Los Angeles. Bishop, un lieutenant noir inexpérimenté, est chargé d’y assurer l’ultime garde en compagnie d’un sergent, d’une secrétaire et de la standardiste. Alors qu’un convoi transportant trois détenus vers un établissement de haute sécurité y fait une halte inopinée et qu’un père de famille, qui vient de perdre sa fille sauvagement assassinée, y pénètre, le commissariat est pris sous le feu d’une horde d’assaillants surarmés qui ont juré de venger la mort de six des leurs tués la veille par la police.

Quand il tourne en vingt jours Assault on Precinct 13, avec un budget de fortune, des acteurs inconnus, John Carpenter n’a pas trente ans et un seul film, passé inaperçu, à son actif. À sa sortie aux Etats-Unis en 1976, le film est un échec critique et commercial. Mais il bénéficie en Europe d’un bouche à oreille élogieux et devient bientôt culte. Carpenter accèdera à la célébrité deux ans plus tard avec Halloween et connaîtra son heure de gloire dans les années 80 en multipliant les succès : New York 1997, The Thing, Christine….

Ce qui frappe dans Assaut, c’est combien le manque de temps et de moyens, loin de nuire au film, a forcé son réalisateur à des solutions simples et efficaces. Unité de temps – tout se passe en moins de vingt-quatre heures – unité de lieu – l’action se déroule dans le commissariat et dans ses environs immédiats – unité d’action – les assiégés résisteront-ils à leurs mystérieux assaillants ?

Cette série B regorge de maladresses, de plans mal cadrés, mal montés. Sa musique, aussi iconique soit-elle devenue, est horriblement datée. Son scénario souffre d’un manque d’écriture. Ses acteurs sont calamiteusement dirigés. Pour autant, tous ces défauts font paradoxalement la qualité de ce film qui se regarde comme une confiserie sans âge. La raison en est peut-être que Carpenter – qui reconnaît sa dette aux classiques de Howard Hawks – a inventé un genre, à l’intersection du western et du film d’horreur (les assaillants, sans mots ni visages, évoquent les zombies de Romero). La raison en est tout simplement que Assaut se laisse regarder avec le plaisir régressif de passer un bon moment.

Dans un lieu et à une époque inconnus, une pauvre bûcheronne recueille, contre l’avis de son mari, un nouveau né abandonné sur les rails d’une voie de chemin de fer.

Dans un lieu et à une époque inconnus, une pauvre bûcheronne recueille, contre l’avis de son mari, un nouveau né abandonné sur les rails d’une voie de chemin de fer.

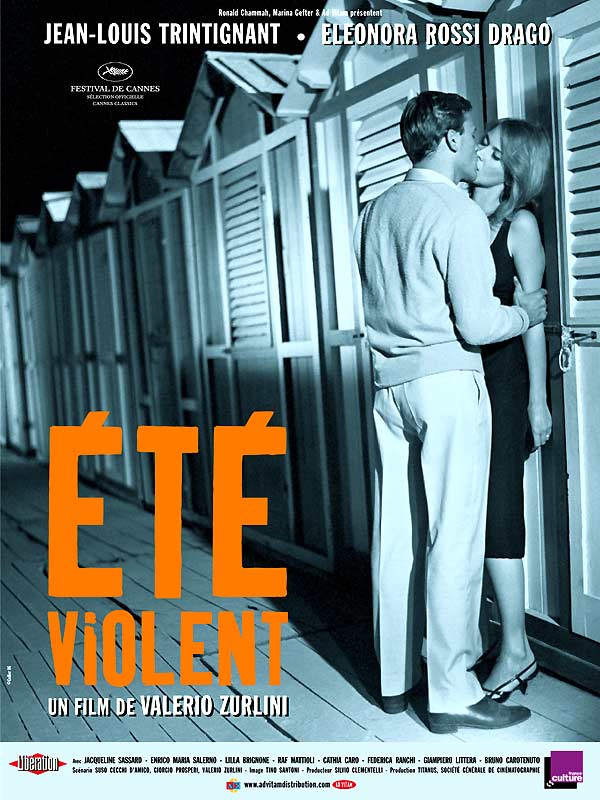

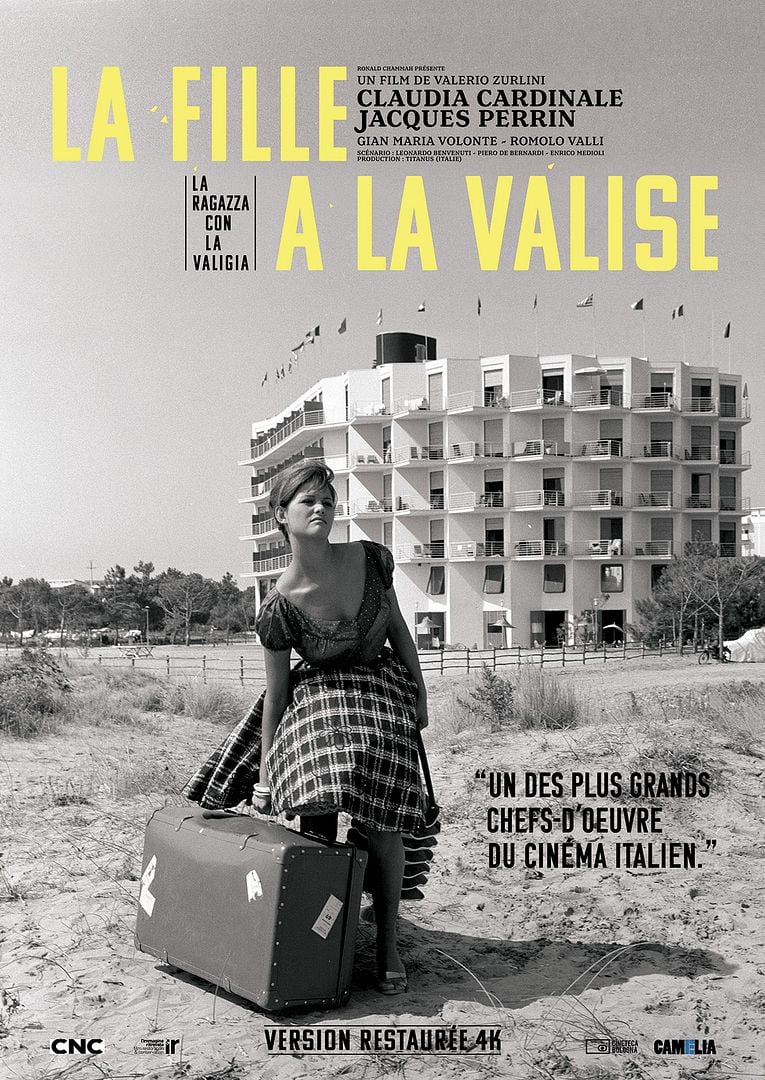

Valerio Zurlini est un réalisateur italien méconnu. Sa gloire a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini…. Proche par son style introspectif d’un Antonioni, mais ouvert comme l’étaient les néo-réalistes à son époque, à son histoire et aux conflits de classe, Zurlini ne mérite pas l’oubli dans lequel il est tombé. Quelques-uns de ses films repassent parfois en salles ; certains ont même été restaurés. Le plus célèbre est son tout dernier, une adaptation du Désert des Tartares tournée, avant la révolution khomeyniste et sa destruction dans un tremblement de terre en 2003, dans la citadelle de Bam en Iran.

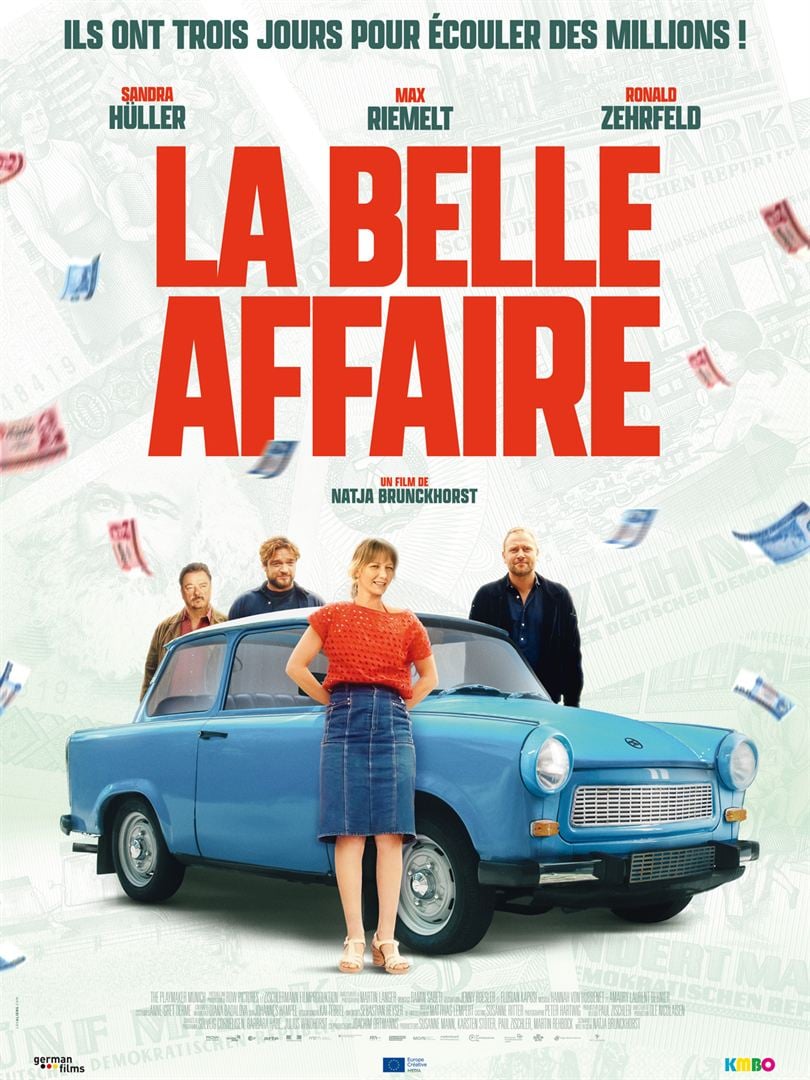

Valerio Zurlini est un réalisateur italien méconnu. Sa gloire a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini…. Proche par son style introspectif d’un Antonioni, mais ouvert comme l’étaient les néo-réalistes à son époque, à son histoire et aux conflits de classe, Zurlini ne mérite pas l’oubli dans lequel il est tombé. Quelques-uns de ses films repassent parfois en salles ; certains ont même été restaurés. Le plus célèbre est son tout dernier, une adaptation du Désert des Tartares tournée, avant la révolution khomeyniste et sa destruction dans un tremblement de terre en 2003, dans la citadelle de Bam en Iran. Nous sommes en 1990 à la veille de la réunification allemande. Un quatuor d’Allemands de l’Est en rupture de ban mettent la main sur une montagne d’Ostmark voués à la destruction. Ils ont trois jours pour les échanger.

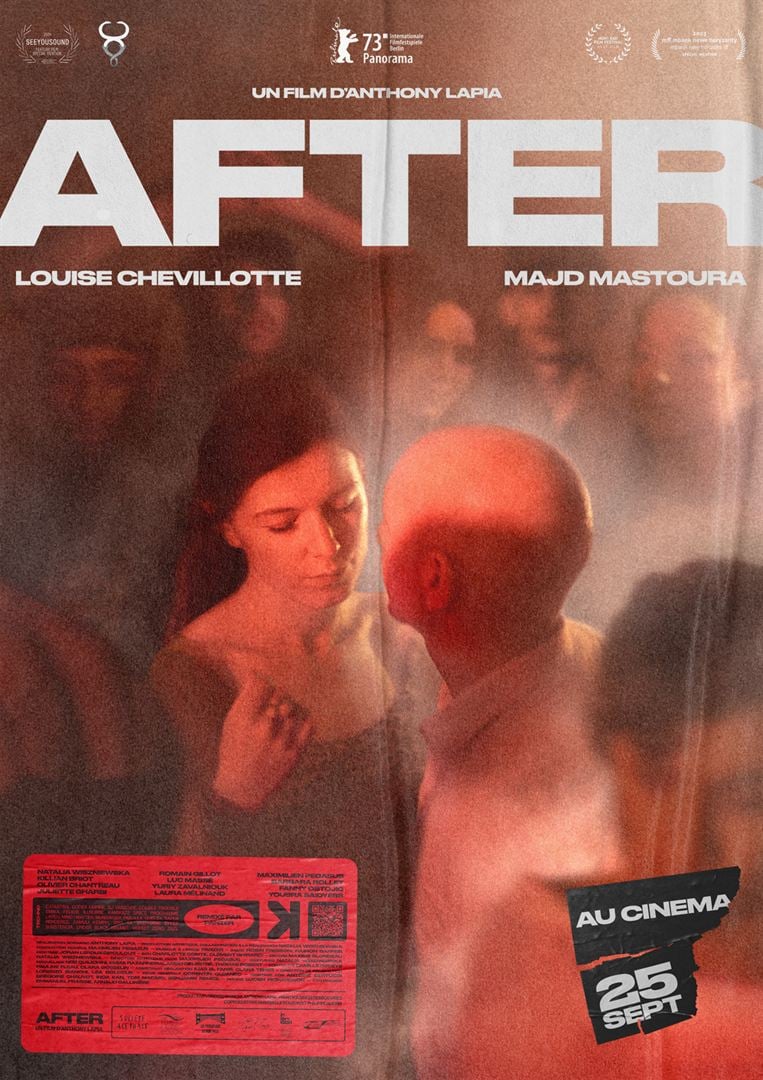

Nous sommes en 1990 à la veille de la réunification allemande. Un quatuor d’Allemands de l’Est en rupture de ban mettent la main sur une montagne d’Ostmark voués à la destruction. Ils ont trois jours pour les échanger. Une soirée techno à Paris. Les corps lâchent prise et se frôlent au son pulsatif de la musique électronique. Des substances s’échangent ; des rails de coke, coupés au pass Navigo, se sniffent. Félicie (Louise Chevillotte), en pleine rupture amoureuse, fait la rencontre de Saïd (Majd Mastouria), un chauffeur VTC, et lui propose de finir la soirée chez elle.

Une soirée techno à Paris. Les corps lâchent prise et se frôlent au son pulsatif de la musique électronique. Des substances s’échangent ; des rails de coke, coupés au pass Navigo, se sniffent. Félicie (Louise Chevillotte), en pleine rupture amoureuse, fait la rencontre de Saïd (Majd Mastouria), un chauffeur VTC, et lui propose de finir la soirée chez elle. Viêt et Nam s’aiment d’un amour pur. Les deux jeunes hommes travaillent dans une mine de charbon. L’un veut retrouver la dépouille de son père, un martyr de la guerre d’indépendance disparu avant sa naissance. L’autre rêve de fuir le Vietnam.

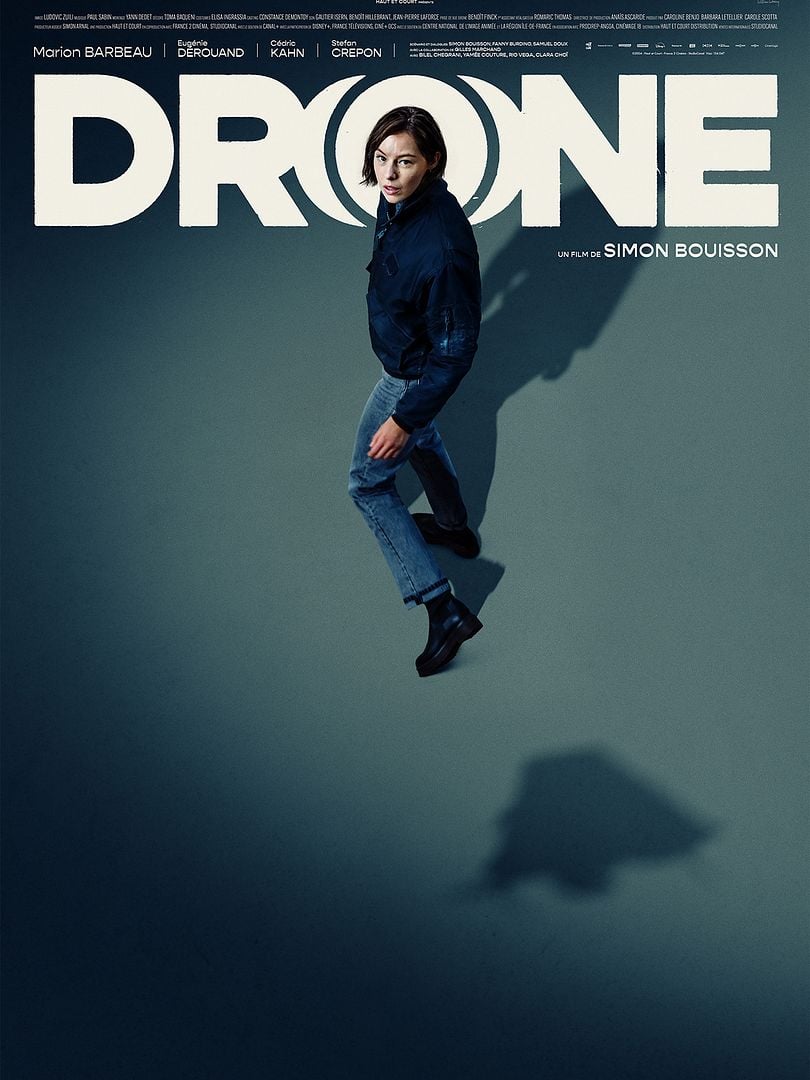

Viêt et Nam s’aiment d’un amour pur. Les deux jeunes hommes travaillent dans une mine de charbon. L’un veut retrouver la dépouille de son père, un martyr de la guerre d’indépendance disparu avant sa naissance. L’autre rêve de fuir le Vietnam. Provinciale montée à Paris pour y finir ses études, Emilie (Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris avant d’être révélée par Klapisch dans

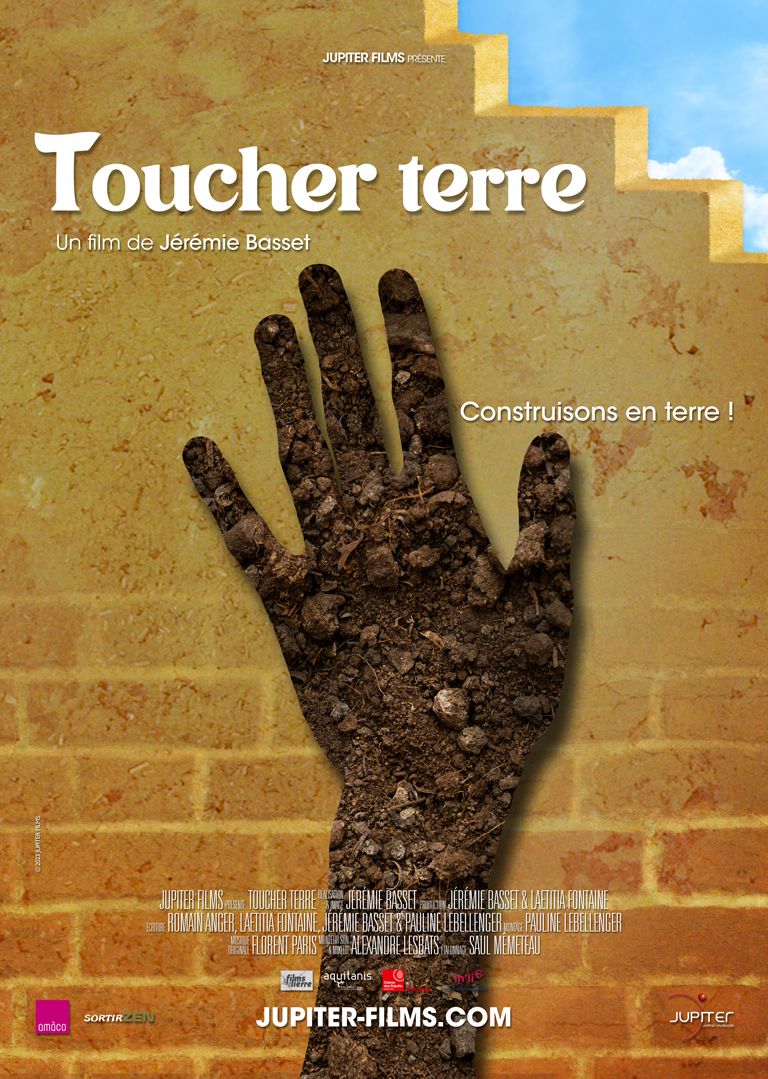

Provinciale montée à Paris pour y finir ses études, Emilie (Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris avant d’être révélée par Klapisch dans  La terre est un matériau de construction millénaire. Elle était déjà utilisée dans la vallée de la Mésopotamie onze mille ans avant Jésus-Christ. Aujourd’hui, si le béton domine, on redécouvre ses vertus.

La terre est un matériau de construction millénaire. Elle était déjà utilisée dans la vallée de la Mésopotamie onze mille ans avant Jésus-Christ. Aujourd’hui, si le béton domine, on redécouvre ses vertus. Paimpont, une bourgade paisible d’Ille-et-Vilaine, à l’orée de la forêt de Brocéliande et à un jet de pierre du camp de Coëtquidan, est en plein émoi. Son conseil municipal a décidé d’accueillir une famille de réfugiés ukrainiens. Mais ce sont finalement six Syriens qui descendent du bus affrété par l’ONG chargée de leur accueil. Leur arrivée dans ce petit village sans histoire provoque des réactions très tranchées.

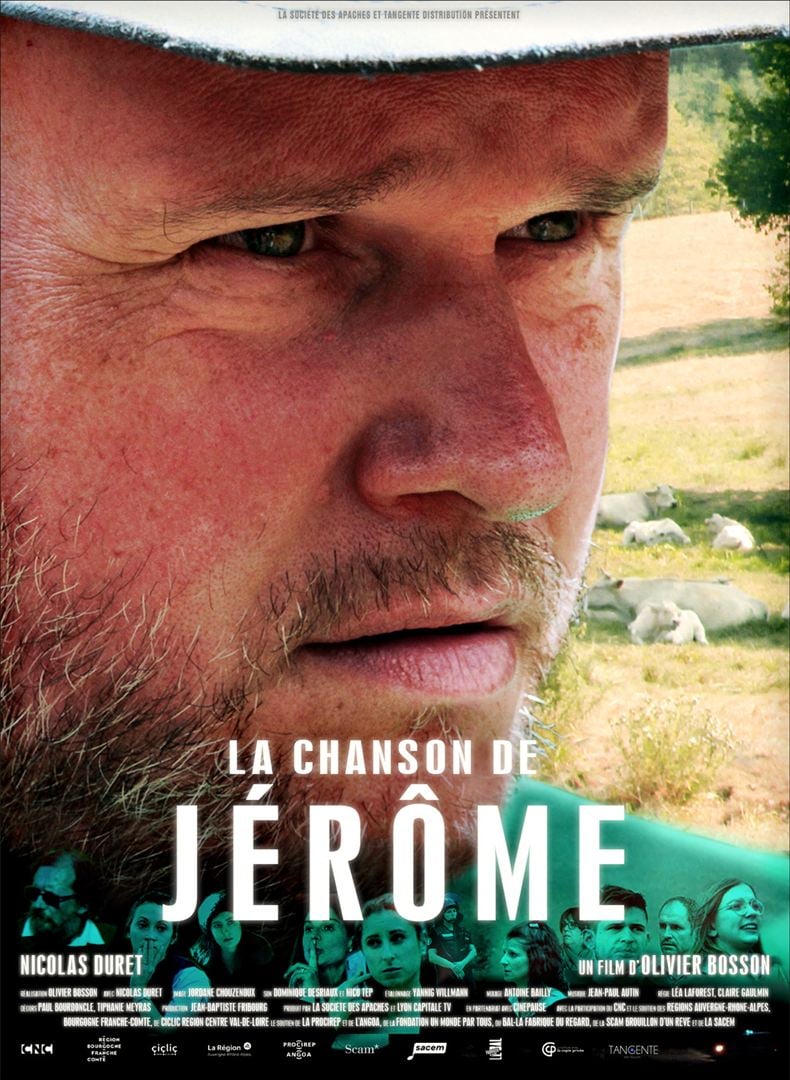

Paimpont, une bourgade paisible d’Ille-et-Vilaine, à l’orée de la forêt de Brocéliande et à un jet de pierre du camp de Coëtquidan, est en plein émoi. Son conseil municipal a décidé d’accueillir une famille de réfugiés ukrainiens. Mais ce sont finalement six Syriens qui descendent du bus affrété par l’ONG chargée de leur accueil. Leur arrivée dans ce petit village sans histoire provoque des réactions très tranchées. Né en 1980, Jérôme Laronze était agriculteur en Saône-et-Loire dans la région de Cluny. À la tête d’une exploitation de 130ha, léguée par ses parents, il élevait des bovins. Il a été tué en mai 2017 de trois balles tirées par un gendarme. Il était en fuite depuis neuf jours après avoir échappé à un contrôle administratif. Membre de la Confédération paysanne, Jérôme Laronze était un agriculteur engagé en faveur de l’agriculture biologique, hostile aux normes de traçabilité auxquelles il reprochait de faire le jeu de l’agro-industrie.

Né en 1980, Jérôme Laronze était agriculteur en Saône-et-Loire dans la région de Cluny. À la tête d’une exploitation de 130ha, léguée par ses parents, il élevait des bovins. Il a été tué en mai 2017 de trois balles tirées par un gendarme. Il était en fuite depuis neuf jours après avoir échappé à un contrôle administratif. Membre de la Confédération paysanne, Jérôme Laronze était un agriculteur engagé en faveur de l’agriculture biologique, hostile aux normes de traçabilité auxquelles il reprochait de faire le jeu de l’agro-industrie.