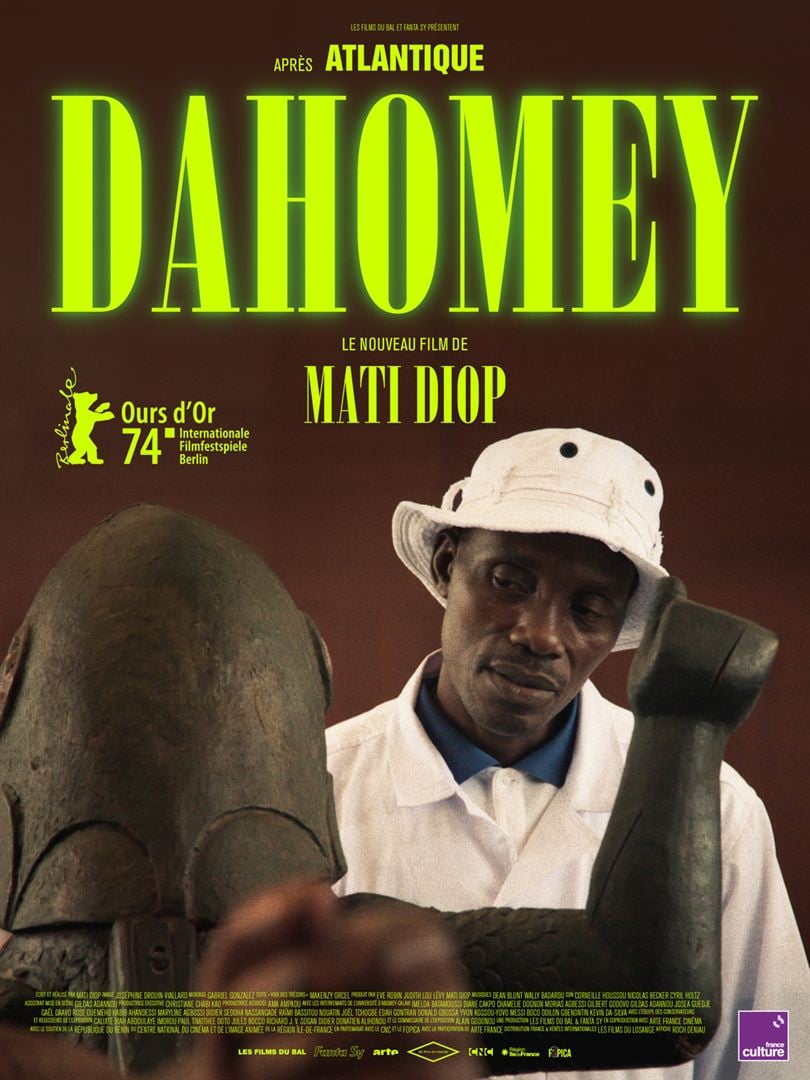

En novembre 2021, vingt-six pièces des collections du musée du Quai-Branly, que le corps expéditionnaire du colonel Alfred Dodds avait ramenées du pillage de la ville royale d’Abomey en 1892, ont été restituées au terme d’un accord conclu entre la France et le Bénin. Mati Diop filme leur départ du Quai-Branly, leur arrivée à Cotonou où elles sont exposées au Palais présidentiel, exceptionnellement ouvert au public à l’occasion et le débat que cette restitution suscite parmi les étudiants de l’université.

En novembre 2021, vingt-six pièces des collections du musée du Quai-Branly, que le corps expéditionnaire du colonel Alfred Dodds avait ramenées du pillage de la ville royale d’Abomey en 1892, ont été restituées au terme d’un accord conclu entre la France et le Bénin. Mati Diop filme leur départ du Quai-Branly, leur arrivée à Cotonou où elles sont exposées au Palais présidentiel, exceptionnellement ouvert au public à l’occasion et le débat que cette restitution suscite parmi les étudiants de l’université.

La jeune cinéaste Mati Diop a fait des débuts retentissants en ratant de peu la Palme d’or à Cannes en 2019 avec Atlantique. Son film suivant est un documentaire d’une heure et huit minutes seulement, qui a obtenu l’Ours d’or à la dernière Berlinale.

Son parti pris est poétique. Elle choisit de donner la parole à l’une des pièces restituées, la vingt-sixième, la statue anthropo-zoomorphe (!) du roi Ghezo. Elle utilise pour cela un synthétiseur qui mixe les voix d’hommes et de femmes. La statue récite en langue fon un texte de l’écrivain haïtien Makenzy Orcel. Les sous-titres sont rédigés en écriture inclusive pour souligner peut-être l’universalité de sa parole et ne pas la réduire seulement à celle d’un monarque mâle.

Ce parti pris est discutable. On aurait aimé en savoir plus sur le retour de ces vingt-six pièces. Comment sont-elles arrivées en France ? Pourquoi la France, cent-vingt ans plus tard, a-t-elle accepté de les restituer au Bénin ? Quelles ont été les conditions financières de cette restitution ? Une loi a-t-elle dû être votée par le Parlement français pour ratifier cet accord international et/ou modifier les dispositions de notre législation ? Le Bénin a-t-il dû fournir des garanties sur leurs futures conditions de conservation ? Quelles voix se sont élevées en faveur de cette restitution ? Quelles autres s’y sont opposées ? Nous n’en saurons rien.

La seule place laissée au débat est celle du dernier tiers du film qui se déroule à l’Université. On apprend dans le dossier de presse que ce débat a été organisé pour les besoins du film, ce qui ôte une grande part de son authenticité. Ce qui frappe, c’est la faiblesse des arguments échangés. Les jeunes étudiants béninois se plaignent d’avoir été élevés et éduqués dans l’ignorance de leur culture. Ils regrettent d’utiliser la langue du colon, le français, au détriment de leur langue primaire. Ils voient dans la restitution de vingt-six pièces seulement, alors que des milliers seraient encore conservées en Europe une « insulte » – ce à quoi une oratrice répond très pertinemment que cette restitution ne constitue qu’un début et qu’au lieu de s’en plaindre, mieux vaudrait réfléchir aux moyens d’en préparer d’autres. Ils récusent la notion, occidentalo-centrée de musée et souhaitent que les pièces restituées soient replacées dans leur environnement original.

Dahomey traite un sujet passionnant : les œuvres d’art qui peuplent les musées occidentaux et qui y sont parvenus souvent par des pillages ou, à tout le moins, des spoliations pour des sommes ridicules, doivent-elles être restituées à leur pays d’origine ? Les marbres d’Elgin à la Grèce ? La Joconde à l’Italie ? L’obélisque de la Concorde à l’Égypte ? Mais les choix de sa réalisatrice pour traiter ce sujet-là sont frustrants.

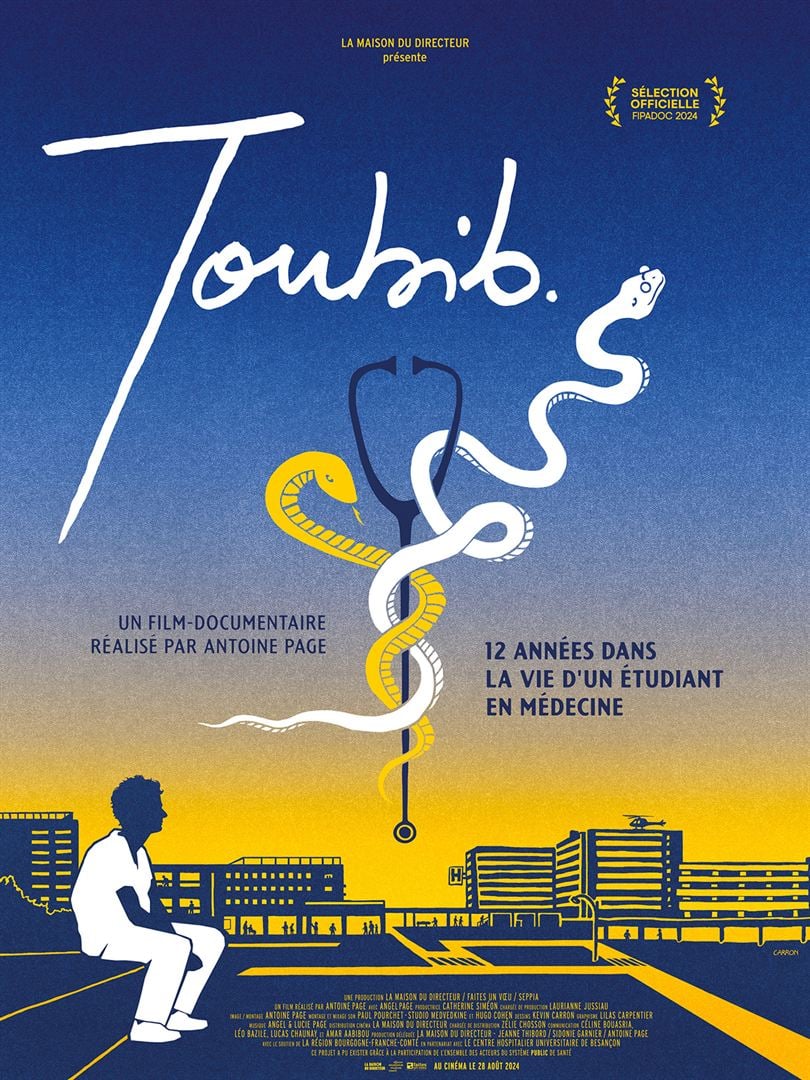

Pendant douze années, de sa rentrée en première année de médecine à Besançon jusqu’à la soutenance de sa thèse en 2021 à la Timone à Marseille, Antoine Page a filmé son frère cadet.

Pendant douze années, de sa rentrée en première année de médecine à Besançon jusqu’à la soutenance de sa thèse en 2021 à la Timone à Marseille, Antoine Page a filmé son frère cadet. Après avoir perdu sa maison, son emploi, s’être couverte de dettes, Nicole (Valéria Bruni-Tedeschi), la cinquantaine, se retrouve dans une cité HLM du Val-de-Marne, coincée avec son fils, Serge (Félix Lefebvre), dans un appartement minuscule.

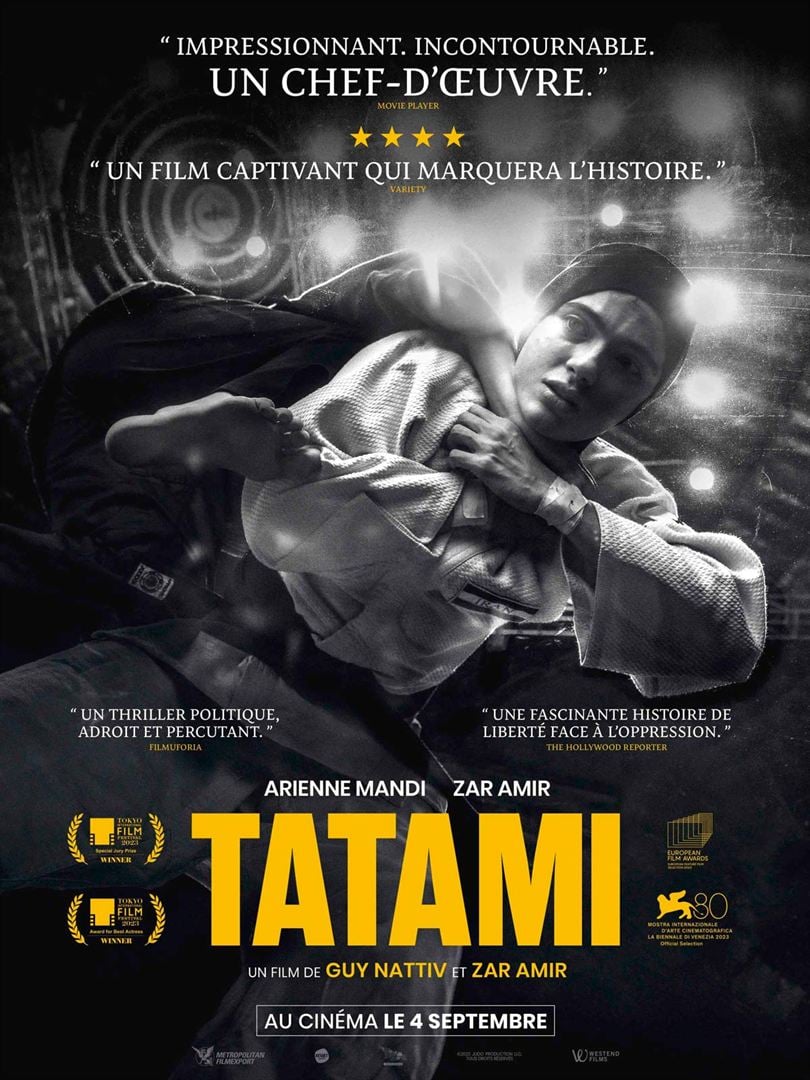

Après avoir perdu sa maison, son emploi, s’être couverte de dettes, Nicole (Valéria Bruni-Tedeschi), la cinquantaine, se retrouve dans une cité HLM du Val-de-Marne, coincée avec son fils, Serge (Félix Lefebvre), dans un appartement minuscule. L’équipe iranienne de judo participe en Géorgie aux championnats du monde. Dans la catégorie des moins de 60kg, Leila (Arienne Mandi impressionnante de puissance et de ténacité) a de bonnes chances de médaille. Mais la politique s’en mêle confrontant Leila et sa coach Maryam (Zar Amir) à des choix cornéliens.

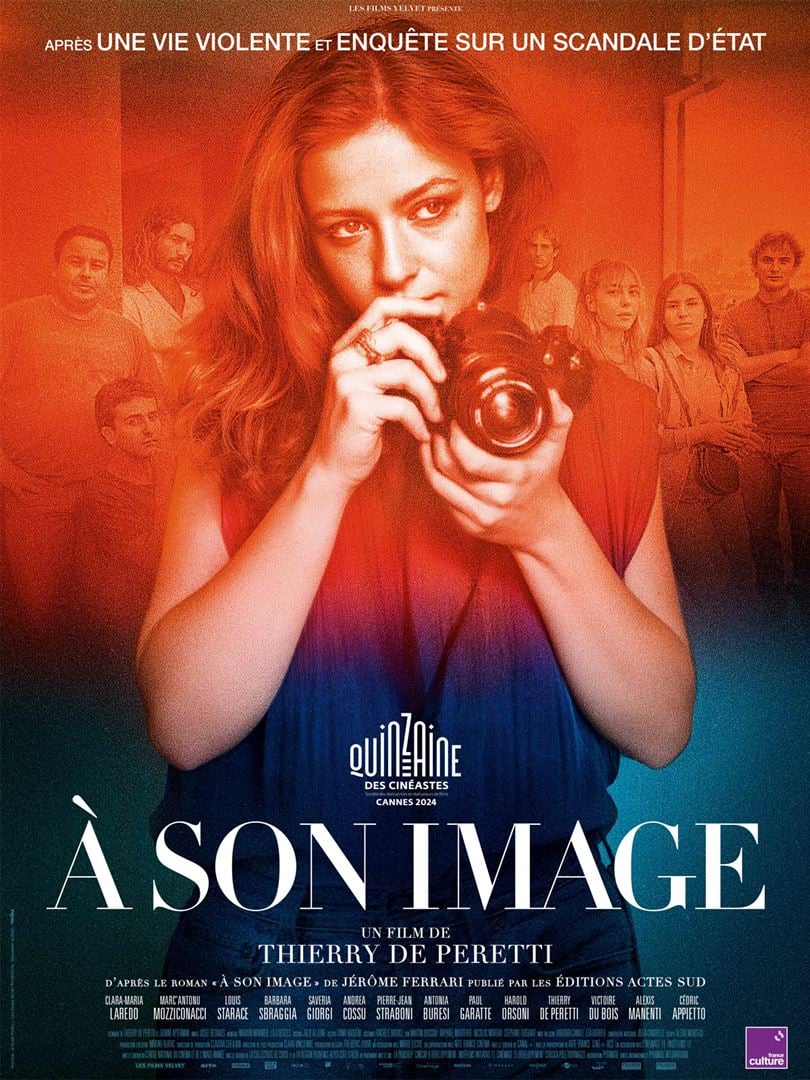

L’équipe iranienne de judo participe en Géorgie aux championnats du monde. Dans la catégorie des moins de 60kg, Leila (Arienne Mandi impressionnante de puissance et de ténacité) a de bonnes chances de médaille. Mais la politique s’en mêle confrontant Leila et sa coach Maryam (Zar Amir) à des choix cornéliens. Antonia est photographe de métier. Après une nuit bien arrosée, elle se tue sur la route de Calvi. Ses proches la pleurent. Son parrain préside son enterrement.

Antonia est photographe de métier. Après une nuit bien arrosée, elle se tue sur la route de Calvi. Ses proches la pleurent. Son parrain préside son enterrement. Après avoir reçu une lettre anonyme, l’inspecteur de police Neil Howie (Edward Woodward) débarque sur une petite île reculée des Hébrides écossaises pour y enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Chrétien dévot, il y découvre une communauté repliée sur elle-même, vouant un culte aux dieux païens. Lord Summerisle (Christopher Lee), dont l’ancêtre a introduit la culture de fruits rares qui a fait la richesse de ses habitants, y cumule les fonctions de chef civil et d’autorité religieuse.

Après avoir reçu une lettre anonyme, l’inspecteur de police Neil Howie (Edward Woodward) débarque sur une petite île reculée des Hébrides écossaises pour y enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Chrétien dévot, il y découvre une communauté repliée sur elle-même, vouant un culte aux dieux païens. Lord Summerisle (Christopher Lee), dont l’ancêtre a introduit la culture de fruits rares qui a fait la richesse de ses habitants, y cumule les fonctions de chef civil et d’autorité religieuse. Le 28 mars 1972, 103 des 108 propriétaires fonciers du Larzac menacés par l’extension d’un camp militaire, annoncée six mois plus tôt par le ministre de la défense Michel Debré, signaient le serment de s’opposer à tout prix à leur expropriation. À l’occasion du cinquantenaire de cet appel, la chaîne Histoire TV a commandé à Véronique Garcia un 55-minutes. Une salle parisienne proche de mon domicile a organisé une projection débat.

Le 28 mars 1972, 103 des 108 propriétaires fonciers du Larzac menacés par l’extension d’un camp militaire, annoncée six mois plus tôt par le ministre de la défense Michel Debré, signaient le serment de s’opposer à tout prix à leur expropriation. À l’occasion du cinquantenaire de cet appel, la chaîne Histoire TV a commandé à Véronique Garcia un 55-minutes. Une salle parisienne proche de mon domicile a organisé une projection débat. Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce.

Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce. Damien Manivel (

Damien Manivel ( Jérémie Fontanieu, professeur d’économie en terminale au lycée Delacroix de Drancy, acoquiné avec son collègue en mathématiques, se targue d’avoir inventé une méthode garantissant 100 % de réussite au baccalauréat. Il la met en oeuvre avec succès depuis 2015. Il a décidé de filmer avec leur accord les élèves de la promotion 2019-2020 – sans bizarrement que soit jamais évoqué le Covid et ses conséquences sur la scolarité.

Jérémie Fontanieu, professeur d’économie en terminale au lycée Delacroix de Drancy, acoquiné avec son collègue en mathématiques, se targue d’avoir inventé une méthode garantissant 100 % de réussite au baccalauréat. Il la met en oeuvre avec succès depuis 2015. Il a décidé de filmer avec leur accord les élèves de la promotion 2019-2020 – sans bizarrement que soit jamais évoqué le Covid et ses conséquences sur la scolarité.