Trois films en un.

Trois films en un.

Un employé (Jesse Plemons), dont chaque détail de la vie quotidienne est régi par son patron (Willem Dafoe), décide de se libérer de ce joug tyrannique avant de regretter sa décision.

Un policier (le même Jesse Plemons) sombre dans la folie après la disparition de sa femme (Emma Stone) et son retour inespéré.

Deux adeptes d’une secte sont à la recherche de l’Elue.

Yórgos Lánthimos compte décidément parmi les réalisateurs les plus stimulants de l’époque. Il est difficile de trouver dans sa filmographie un seul titre qui ne soit pas fascinant : The Lobster (prix du Jury à Cannes en 2015), Mise à mort du cerf sacré (le film préféré de mon fils cadet), La Favorite (neuf nominations aux Oscars et la statuette de la meilleure actrice pour Olivia Colman), Pauvres Créatures (Lion d’or à Venise à 2023)…

Dans cette liste prestigieuse, Kinds of Kindness, tourné à la Nouvelle-Orléans pendant la postproduction de Pauvres Créatures, avec un budget de 15 millions de dollars – contre 25 pour Pauvres Créatures – pourrait presque faire figure d’oeuvre mineure, de trou normand entre deux réalisations plus substantielles. Exit la dystopie inquiétante de The Lobster, les décors et les costumes géorgiens de La Favorite, le gothique steampunk de Pauvres Créatures, l’action de Kinds of Kindness se déroule banalement dans l’Amérique d’aujourd’hui. Cet entremets, aussi mineur soit-il, a quand même été sélectionné en compétition officielle à Cannes et Jesse Plemons y a emporté le prix d’interprétation masculine.

Kinds of Kindness – un titre déconcertant – est un film à sketches en trois volets platement mis bout à bout. J’ai déjà souvent dit les réticences que m’inspirait ce genre. J’ai l’impression d’être face à des ébauches, trop courtes et trop pauvres pour constituer à elles seules la substance d’un seul film. Je plonge dans l’une qui se termine trop vite, avant de zapper à une autre. Je suis irrémédiablement condamné à les hiérarchiser et à reprocher aux sketches que j’aime le moins d’être moins convaincants que les autres.

Pour autant, Kinds of Kindness n’en reste pas moins mille fois plus intéressant que le tout-venant cinématographique. Comme le dit excellemment l’excellente Marie Sauvion : « Le travail de Yórgos Lánthimos, de fait, ne captive jamais tant que par l’abîme qu’il ouvre ». Les trois sketches du film sont joués par le même casting plaqué or : Emma Stone, que je place tout en haut de mon Olympe depuis La La Land évidemment, Willem Dafoe qui réussit à bientôt soixante-dix ans à être toujours aussi excellent et toujours aussi diablement sexy, Margaret Quilley, dont l’expressivité du jeu me comble depuis que je l’ai découverte dans une pub pour Kenzo en 2016, Jesse Plimons qui a amplement mérité sa statuette cannoise….

Comme les autres films de Yórgos Lánthimos, Kinds of Kindness nous plonge dans un délicieux malaise. S’il fallait trouver un lien entre ces trois sketches, dont ni les personnages ni les histoires ne sont reliés, c’est peut-être le sujet qu’ils traitent. Et là encore, le plus simple est de citer Marie Sauvion : « Libre arbitre, servitude volontaire, foi aveugle, sadomasochisme, tout pose question, ici, à commencer par ce qu’on est capable de faire ou d’endurer par amour ». L’ambiance est lourde, oppressante ; elle contraste avec le soleil omniprésent du sud des Etats-Unis et les tenues décontractées des personnages. Le malaise est amplifié par la caméra, ses lents travelings, ses plans en fisheye qui distordent les lignes de fuite, sa musique qui alterne les tubes les plus addictifs (je n’arrive pas à me sortir Sweet Dreams d’Eurythmics de la tête depuis hier) et les partitions atonales de piano.

Kinds of Kindness contient au moins trois scènes d’anthologie, à hurler de rire ou d’horreur. Elles valent à elles seules le détour.

Qu’on l’ait lu ou pas, on connaît tous l’histoire du Comte de Monte-Cristo comme on connaît celle des Misérables ou de Cyrano de Bergerac. En 1815, alors qu’il s’apprête à épouser la belle Mercedes, le jeune capitaine de marine Edmond Dantès est injustement enfermé au château d’If. Il parvient à s’en échapper grâce à la complicité de l’abbé Faria et à mettre la main sur le trésor perdu des Templiers. Il va traquer ceux qui l’ont trahi et mettre son immense richesse au service de son insatiable vengeance.

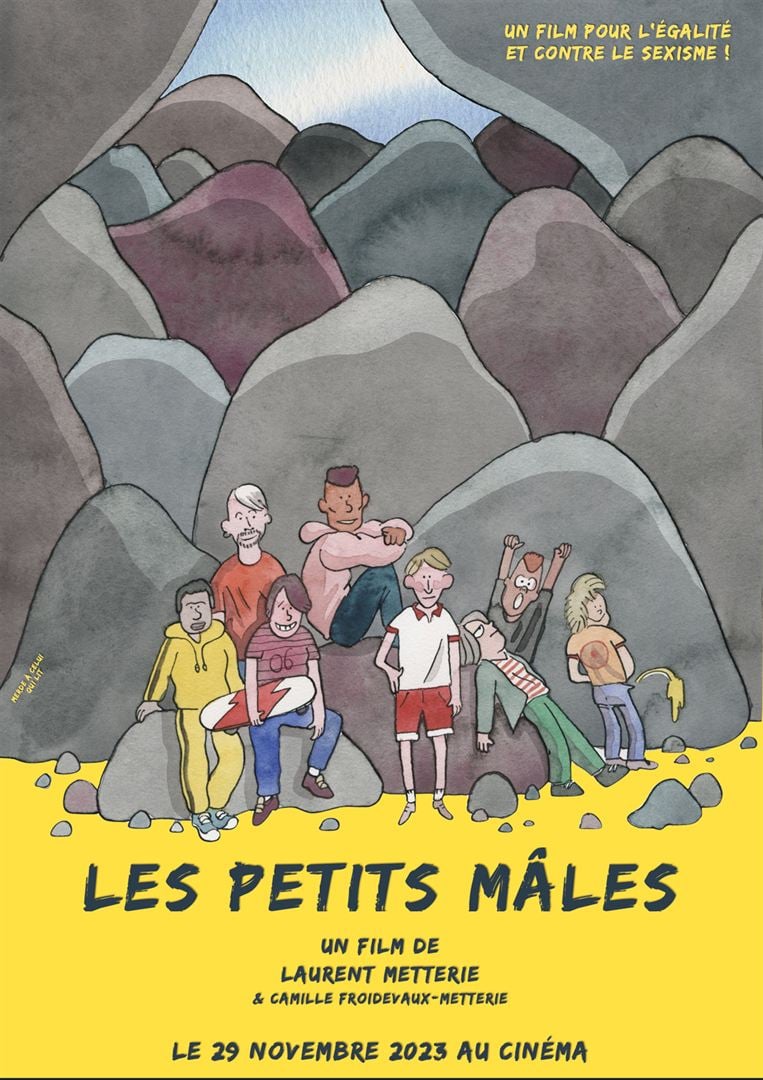

Qu’on l’ait lu ou pas, on connaît tous l’histoire du Comte de Monte-Cristo comme on connaît celle des Misérables ou de Cyrano de Bergerac. En 1815, alors qu’il s’apprête à épouser la belle Mercedes, le jeune capitaine de marine Edmond Dantès est injustement enfermé au château d’If. Il parvient à s’en échapper grâce à la complicité de l’abbé Faria et à mettre la main sur le trésor perdu des Templiers. Il va traquer ceux qui l’ont trahi et mettre son immense richesse au service de son insatiable vengeance. Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.

Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis. Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe.

Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe. Vadim Dumesh est un jeune documentariste qui a grandi en Lettonie et qui s’est formé en Israël avant de s’installer en France. Il a posé sa caméra dans la base arrière taxi (BAT) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a lui-même tourné quelques images, mais il a surtout demandé à plusieurs chauffeurs de taxis de filmer eux-mêmes leurs quotidiens avec leur téléphone portable. Pendant le tournage, l’ancienne base a fermé et les chauffeurs ont déménagé vers un nouveau lieu, plus fonctionnel, mais moins chaleureux.

Vadim Dumesh est un jeune documentariste qui a grandi en Lettonie et qui s’est formé en Israël avant de s’installer en France. Il a posé sa caméra dans la base arrière taxi (BAT) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a lui-même tourné quelques images, mais il a surtout demandé à plusieurs chauffeurs de taxis de filmer eux-mêmes leurs quotidiens avec leur téléphone portable. Pendant le tournage, l’ancienne base a fermé et les chauffeurs ont déménagé vers un nouveau lieu, plus fonctionnel, mais moins chaleureux. Lou (Kristen Stewart) gère une salle de sports dans une banlieue sans âme d’Albuquerque au Nouveau-Mexique où débarque un beau jour de 1989 Jackie (Katy O’Brian), SDF bodybuildeuse en quête de célébrité. Entre les deux femmes, c’est le coup de foudre. Mais les histoires de famille de Lou – un père chef de gang, une sœur battue par son mari – vont aspirer les deux femmes dans une spirale de violence.

Lou (Kristen Stewart) gère une salle de sports dans une banlieue sans âme d’Albuquerque au Nouveau-Mexique où débarque un beau jour de 1989 Jackie (Katy O’Brian), SDF bodybuildeuse en quête de célébrité. Entre les deux femmes, c’est le coup de foudre. Mais les histoires de famille de Lou – un père chef de gang, une sœur battue par son mari – vont aspirer les deux femmes dans une spirale de violence. En 2019, JR est parti à Tehachapi, à deux heures de Los Angeles, travailler avec une trentaine de prisonniers d’un quartier de haute sécurité d’un pénitencier d’Etat à la réalisation, dans la cour de leur établissement, d’un immense collage d’une photographie les représentant en contre-plongée.

En 2019, JR est parti à Tehachapi, à deux heures de Los Angeles, travailler avec une trentaine de prisonniers d’un quartier de haute sécurité d’un pénitencier d’Etat à la réalisation, dans la cour de leur établissement, d’un immense collage d’une photographie les représentant en contre-plongée. « Il se trouve, chose assez rare, que le distributeur Les Films du losange nous propose d’aller découvrir un film de quarante et une minutes et dix-neuf secondes dans lequel Carax – qui n’a rien fait pour le mettre en conformité avec la durée d’une séance – bricole cette chose à la fois bâtarde et ourlée, ouvertement intime, qui, ordinaire caraxien, saigne et rit en même temps. » Cette phrase, de Jacques Mandelbaum, dans Le Monde, compte parmi les plus élégamment tournées, les plus intelligentes, les plus synthétiques que j’aie jamais lues pour présenter et résumer un film. Je me damnerais pour être capable d’en écrire d’aussi belles. J’ai bien failli me borner à la recopier ; car tout ce que j’y ajouterai sera un vain bavardage.

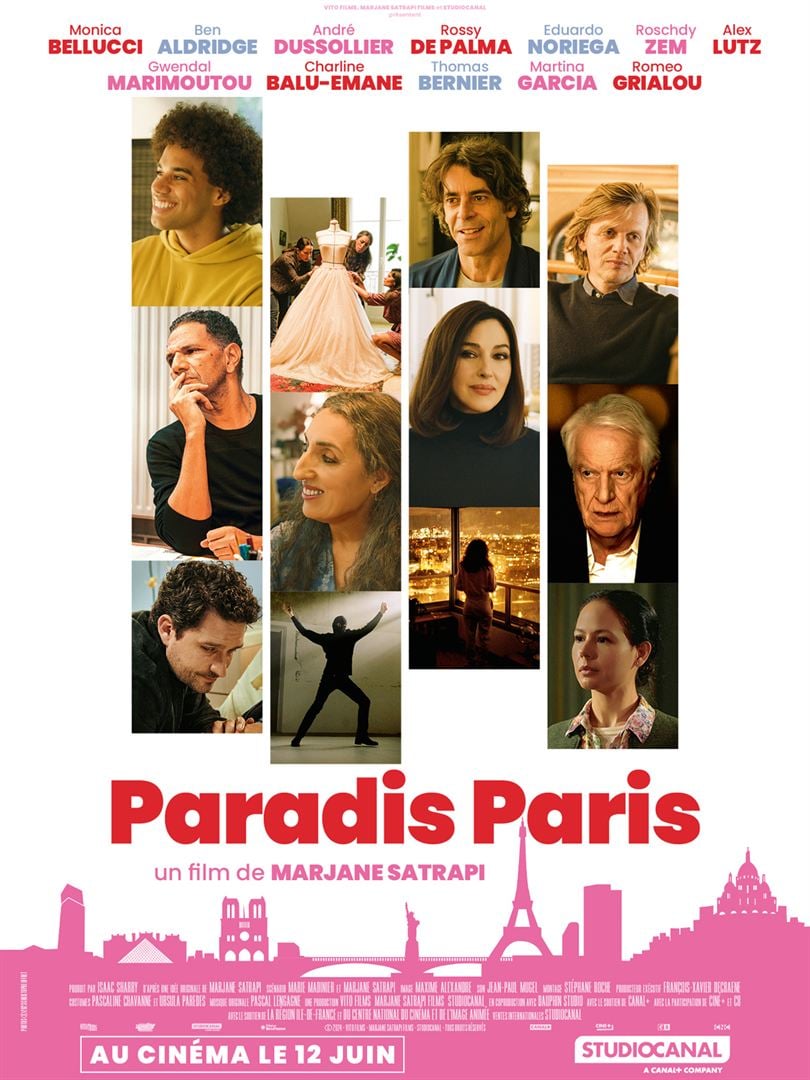

« Il se trouve, chose assez rare, que le distributeur Les Films du losange nous propose d’aller découvrir un film de quarante et une minutes et dix-neuf secondes dans lequel Carax – qui n’a rien fait pour le mettre en conformité avec la durée d’une séance – bricole cette chose à la fois bâtarde et ourlée, ouvertement intime, qui, ordinaire caraxien, saigne et rit en même temps. » Cette phrase, de Jacques Mandelbaum, dans Le Monde, compte parmi les plus élégamment tournées, les plus intelligentes, les plus synthétiques que j’aie jamais lues pour présenter et résumer un film. Je me damnerais pour être capable d’en écrire d’aussi belles. J’ai bien failli me borner à la recopier ; car tout ce que j’y ajouterai sera un vain bavardage. Une dizaine de personnages se croisent à Paris : un vieux producteur d’une émission de télé à succès (André Dussollier), un jeune maquilleur gay, un cascadeur professionnel, une diva dont les journaux annoncent par erreur le décès (Monica Bellucci) et sa femme de ménage, une ado traumatisée par la diffusion d’une sextape, un veuf inconsolable (Alex Lutz), un flic taiseux (Roschdy Zem)….

Une dizaine de personnages se croisent à Paris : un vieux producteur d’une émission de télé à succès (André Dussollier), un jeune maquilleur gay, un cascadeur professionnel, une diva dont les journaux annoncent par erreur le décès (Monica Bellucci) et sa femme de ménage, une ado traumatisée par la diffusion d’une sextape, un veuf inconsolable (Alex Lutz), un flic taiseux (Roschdy Zem)…. Kathy (Jodie Comer) raconte son histoire : comment elle a rencontré Benny (Austin Butler), un chien fou, membre d’un club de motards, les Vandals, dirigé par Johnny (Tom Hardy), comment elle en est tombée follement amoureuse et s’est immédiatement mariée avec lui, quelle vie ils ont menée ensemble tandis que les Vandals évoluaient pour le meilleur et pour le pire.

Kathy (Jodie Comer) raconte son histoire : comment elle a rencontré Benny (Austin Butler), un chien fou, membre d’un club de motards, les Vandals, dirigé par Johnny (Tom Hardy), comment elle en est tombée follement amoureuse et s’est immédiatement mariée avec lui, quelle vie ils ont menée ensemble tandis que les Vandals évoluaient pour le meilleur et pour le pire.