Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin.

Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin.

La Podlachie, à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, est devenue un des points d’entrée en Europe, a priori moins périlleux que la traversée maritime de la Méditerranée depuis la Libye ou la Turquie. L’immigration est une arme politique pour Alexandre Loukachenko, le président Biélorusse, qui l’utilise comme moyen de pression sur la Pologne. La frontière « verte » serpente dans d’immenses forêts glacées mais n’a rien de pastoral.

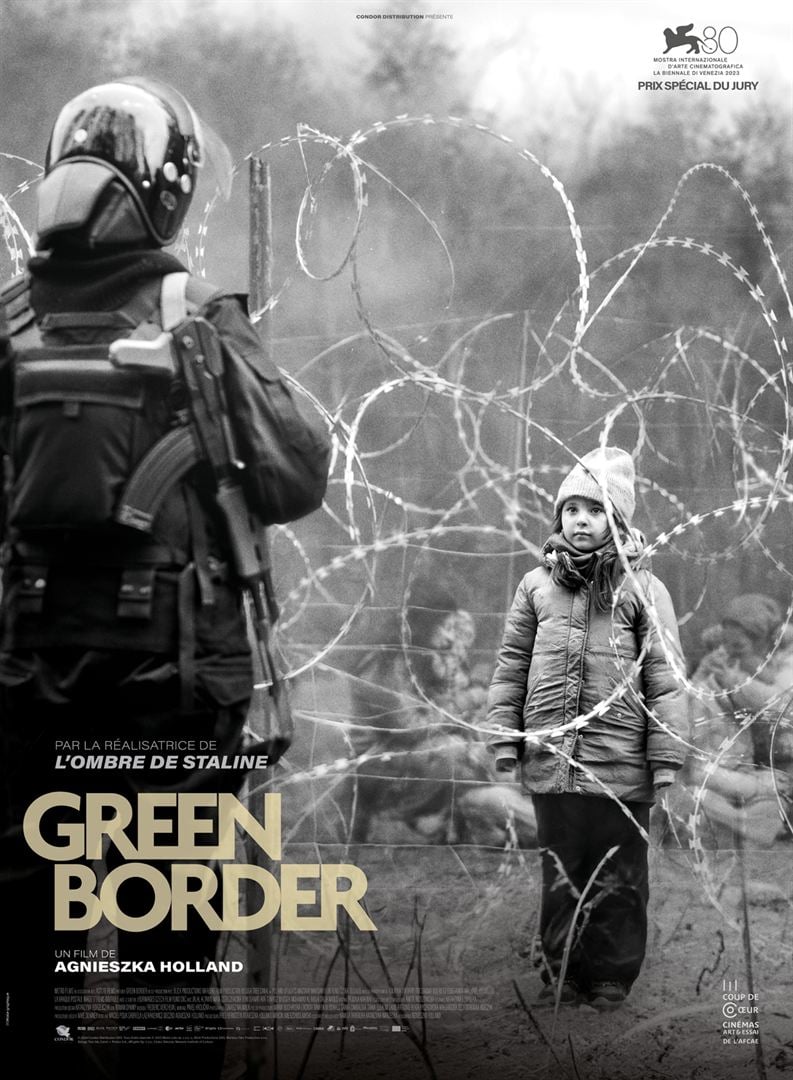

Tout Green Border est contenu dans son affiche, l’image choc d’un enfant en anorak séparé d’un garde-frontière lourdement armé par une haie de barbelés. À l’arrière plan, à peine visible, deux femmes à genoux enlacent des bébés emmitouflés. Cet instantané ne peut que nous émouvoir et nous révolter : aucune frontière, aucune force policière ne saurait être opposée à la pureté de l’enfance et à son désir légitime d’une vie meilleure.

Toujours aussi engagée à soixante-quinze ans bien sonnés, qu’il s’agisse de dénoncer le stalinisme, le communisme ou aujourd’hui l’égoïsme de nos sociétés européennes sourdes à la misère du monde, Agnieszka Holland livre un film militant. Avec une redoutable efficacité, elle y montre le sort réservé aux immigrés qui deviennent, à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, les victimes d’un cruel jeu de dupes. Les Biélorusses, qui leur ont fait miroiter une entrée sans risques dans l’Union européenne, facilitent leur passage en Pologne non sans les avoir dûment rackettés ; quant aux Polonais, en violation de la Convention de Genève sur le droit d’asile et des règlements Schengen, ils refusent d’enregistrer les demandes d’asile de ces indésirables et les refoulent en Biélorussie.

Green Border ne se focalise pas sur le sort de cette seule famille attachante, du père, de la mère, de leurs trois enfants et du grand-père paternel, bientôt rejoints par une femme afghane à laquelle ils ont fait une place dans le minibus qui les a conduits à la frontière. Green Border utilise trois autres focales. La première est celle d’un garde-frontières d’une vingtaine d’années, dont la femme attend leur premier enfant, qui est en train de construire avec son beau-père la maison qui accueillera bientôt son foyer, et qui découvre avec un mélange de résignation et d’effroi la nature du travail qu’il est censé accomplir à la frontière. La deuxième est un groupe d’activistes polonais qui jouent au chat et à la souris avec les garde-frontières pour apporter de l’aide aux immigrés qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. La troisième est Julia, une psychologue d’une cinquantaine d’années, récemment installée dans la région, qui répondra à l’appel à l’aide qu’elle entend et décidera de s’engager au service des réfugiés.

Green Border est rigoureusement documenté et nous ouvre les yeux sur une situation scandaleuse et alarmante. Il faut lui reconnaître cette vertu. En particulier, dans ses derniers plans, Green Border souligne combien la disponibilité de la Pologne à ouvrir ses frontières au flot de réfugiés ukrainiens en février 2022 contraste jusqu’à la caricature avec le racisme opposé aux réfugiés extra-européens jusqu’alors. Les caniches des réfugiés ukrainiens, nous dit-il, ont été mieux traités que les enfants des réfugiés syriens !

Mais Green Border n’échappe pas au piège du manichéisme. Les réfugiés sont des malheureux ballottés d’un côté et de l’autre de la frontière, victimes impuissantes d’une hypocrisie politique qui les dépasse. Les gardes-frontières sont des brutes épaisses, racistes et criminelles. Les activistes n’écoutent que leur cœur et leur courage pour donner corps au devoir de fraternité. Même Julia, la psychologue, qui aurait pu être le personnage le plus intéressant du film, se transforme en pasionaria monolithique.

Green Border a fait polémique en Pologne l’automne dernier, s’attirant les foudres du ministre de la justice. Depuis lors, le PiS, ce parti conservateur qui flirtait avec l’extrême-droite, a perdu les élections et quitté le pouvoir, remplacé par une coalition centriste dont on peut espérer qu’elle accueille plus dignement les demandeurs d’asile qui frapperont aux portes de son territoire.

La bande-annonce

Boris (Dominique Abel) est barman à L’Etoile filante. Il fuit depuis trente-cinq ans la police qui le poursuit pour son implication dans un attentat. Mais une victime le reconnaît et entend se rendre justice elle-même. Pour se protéger, Boris, aidé de Kayoko (Kaori Ito) sa compagne et de Tim, le portier de L’Etoile filante, kidnappe Dom, le sosie dépressif de Boris et lui fait endosser son rôle. Inquiète de sa brutale disparition, l’ex-femme de Dom, Fiona (Fiona Gordon), détective privée de son état, se lance à sa recherche.

Boris (Dominique Abel) est barman à L’Etoile filante. Il fuit depuis trente-cinq ans la police qui le poursuit pour son implication dans un attentat. Mais une victime le reconnaît et entend se rendre justice elle-même. Pour se protéger, Boris, aidé de Kayoko (Kaori Ito) sa compagne et de Tim, le portier de L’Etoile filante, kidnappe Dom, le sosie dépressif de Boris et lui fait endosser son rôle. Inquiète de sa brutale disparition, l’ex-femme de Dom, Fiona (Fiona Gordon), détective privée de son état, se lance à sa recherche.

Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin.

Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin. Rie (Sakura Andō, à l’affiche en ce moment de

Rie (Sakura Andō, à l’affiche en ce moment de  Pianiste brésilien de bossa nova, Tenório Jr. joua dans les années 60 dans les clubs de Copacabana. Sa disparition mystérieuse à Buenos Aires en 1976 accrut son aura. Fernando Trueba a mené l’enquête à son sujet, interrogeant sa famille, ses proches, ses amis musiciens. Au lieu d’en faire un documentaire, il opta avec Javier Mariscal, avec lequel déjà il avait coréalisé sur le même modèle Chico & Rita en 2011, pour un film d’animation.

Pianiste brésilien de bossa nova, Tenório Jr. joua dans les années 60 dans les clubs de Copacabana. Sa disparition mystérieuse à Buenos Aires en 1976 accrut son aura. Fernando Trueba a mené l’enquête à son sujet, interrogeant sa famille, ses proches, ses amis musiciens. Au lieu d’en faire un documentaire, il opta avec Javier Mariscal, avec lequel déjà il avait coréalisé sur le même modèle Chico & Rita en 2011, pour un film d’animation. En 2044, dans un monde dominé par l’intelligence artificielle, Gabrielle (Léa Seydoux) doit, pour trouver un emploi, se purger des traumatismes qui ont marqué ses vies antérieures. En 1910, elle était une pianiste renommée, mariée à un industriel fabricant de poupées. En 2014, jeune modèle fraîchement débarquée à Los Angeles, elle avait la garde d’une immense villa hollywoodienne. À ces deux époques, sa route a croisé celle de Louis (George McKay) pour lequel elle a ressenti une grande attraction. Mais le pressentiment funèbre d’une catastrophe imminente – la crue de la Seine en 1910, le « Big One » en 2014 – a chaque fois hypothéqué leur relation.

En 2044, dans un monde dominé par l’intelligence artificielle, Gabrielle (Léa Seydoux) doit, pour trouver un emploi, se purger des traumatismes qui ont marqué ses vies antérieures. En 1910, elle était une pianiste renommée, mariée à un industriel fabricant de poupées. En 2014, jeune modèle fraîchement débarquée à Los Angeles, elle avait la garde d’une immense villa hollywoodienne. À ces deux époques, sa route a croisé celle de Louis (George McKay) pour lequel elle a ressenti une grande attraction. Mais le pressentiment funèbre d’une catastrophe imminente – la crue de la Seine en 1910, le « Big One » en 2014 – a chaque fois hypothéqué leur relation. Une jeune journaliste (Anaïs Demoustier), aidée par un producteur sans vergogne (Romain Duris), essaie par tous les moyens de réaliser une interview avec Salvador Dali. Mais l’artiste, fantasque et égocentrique, lui rend la tâche bien ardue.

Une jeune journaliste (Anaïs Demoustier), aidée par un producteur sans vergogne (Romain Duris), essaie par tous les moyens de réaliser une interview avec Salvador Dali. Mais l’artiste, fantasque et égocentrique, lui rend la tâche bien ardue. Raphaël (Raphaël Thiéry) est le gardien d’un imposant manoir familial délaissé par ses propriétaires. Il habite avec sa vieille mère autoritaire un pavillon de chasse au fond du jardin et meuble ses journées d’une routine répétitive : la chasse aux taupes, la cornemuse qu’il pratique avec un groupe amateur et les escapades en Kangoo avec la postière saute-au-paf. Une nuit d’orage déboule Garance Chaptel (Emmanuelle Devos), la propriétaire du château. Plasticienne réputée, elle s’y claquemure et soigne son chagrin en s’abrutissant de travail. Elle a décidé de prendre Raphaël comme modèle et de sculpter son portrait.

Raphaël (Raphaël Thiéry) est le gardien d’un imposant manoir familial délaissé par ses propriétaires. Il habite avec sa vieille mère autoritaire un pavillon de chasse au fond du jardin et meuble ses journées d’une routine répétitive : la chasse aux taupes, la cornemuse qu’il pratique avec un groupe amateur et les escapades en Kangoo avec la postière saute-au-paf. Une nuit d’orage déboule Garance Chaptel (Emmanuelle Devos), la propriétaire du château. Plasticienne réputée, elle s’y claquemure et soigne son chagrin en s’abrutissant de travail. Elle a décidé de prendre Raphaël comme modèle et de sculpter son portrait. Alain (François Damiens) est une star de cinéma qui a consacré sa vie à son métier. Dans son dernier film, il interprète le rôle de Jacque Brel au crépuscule de sa vie, lorsque le chanteur décide d’abandonner la scène pour faire le tour du monde en bateau. Alain apprend qu’il est, comme Jacques Brel, atteint d’un cancer et qu’il doit être opéré sans délai. Cette découverte le conduit à quitter rapidement le tournage. Alain part en France retrouver sa fille (Salomé Dewaels), qui vit avec sa mère sur une île du golfe du Morbihan, qu’il se reproche d’avoir délaissée pour son travail.

Alain (François Damiens) est une star de cinéma qui a consacré sa vie à son métier. Dans son dernier film, il interprète le rôle de Jacque Brel au crépuscule de sa vie, lorsque le chanteur décide d’abandonner la scène pour faire le tour du monde en bateau. Alain apprend qu’il est, comme Jacques Brel, atteint d’un cancer et qu’il doit être opéré sans délai. Cette découverte le conduit à quitter rapidement le tournage. Alain part en France retrouver sa fille (Salomé Dewaels), qui vit avec sa mère sur une île du golfe du Morbihan, qu’il se reproche d’avoir délaissée pour son travail. Laetitia Colombani, qui avait déjà signé plusieurs films, avant de prendre la plume, a elle-même adapté son premier roman. Publié en 2017, La Tresse a remporté un immense succès. Son adaptation, retardée par le Covid, lui est très fidèle. Elle se déroule sur trois continents et entrelace, comme le faisait déjà le roman, l’histoire de trois femmes.

Laetitia Colombani, qui avait déjà signé plusieurs films, avant de prendre la plume, a elle-même adapté son premier roman. Publié en 2017, La Tresse a remporté un immense succès. Son adaptation, retardée par le Covid, lui est très fidèle. Elle se déroule sur trois continents et entrelace, comme le faisait déjà le roman, l’histoire de trois femmes. Sophie (Laetitia Casta) est en couple avec José, un toxico. Elle a eu un enfant avec lui. Mais quand elle croise Claude (Damien Bonnard), c’est le coup de foudre. Claude est un malfrat qui tombe bientôt pour homicide, après un braquage qui a mal tourné. En prison il attend son jugement et redoute une lourde peine. Mais ces obstacles pourtant dissuasifs n’empêchent pas Sophie de tout abandonner pour Claude.

Sophie (Laetitia Casta) est en couple avec José, un toxico. Elle a eu un enfant avec lui. Mais quand elle croise Claude (Damien Bonnard), c’est le coup de foudre. Claude est un malfrat qui tombe bientôt pour homicide, après un braquage qui a mal tourné. En prison il attend son jugement et redoute une lourde peine. Mais ces obstacles pourtant dissuasifs n’empêchent pas Sophie de tout abandonner pour Claude.