Au crépuscule de sa vie, la reine Conann est condamnée par Rainer, le chien des enfers (Elina Löwensohn) à revivre les six étapes de sa vie marquée par la violence. Enfant, elle assista à la mort traumatisante de sa mère et tomba en esclavage. Tous les dix ans, elle doit mourir avant de se réincarner sous une autre enveloppe.

Au crépuscule de sa vie, la reine Conann est condamnée par Rainer, le chien des enfers (Elina Löwensohn) à revivre les six étapes de sa vie marquée par la violence. Enfant, elle assista à la mort traumatisante de sa mère et tomba en esclavage. Tous les dix ans, elle doit mourir avant de se réincarner sous une autre enveloppe.

Après Les Garçons sauvages, un des trois segments de Ultra Rêve et After Blue (Paradis Sale), Bertrand Mandico poursuit son oeuvre, reconnaissable entre mille, mélange anti-naturaliste de surréalisme, d’heroic fantasy et d’erotico-gore. Il féminise un héros ultra-viril, devenu culte grâce à l’interprétation hyper-testostéronée qu’en fit Arnold Schwarzenegger au début des 80ies. Comme les six acteurs qui interprètent Bob Dylan dans I’m Not There de Todd Haynes, Conann est jouée aux six âges de sa vie par six actrices différentes : Claire Duburcq, Christa Théret, Sandra Parfait, Agata Buzek, Nathalie Richard (qui accompagne Mandico depuis ses premiers films) et enfin Françoise Brion.

Je pourrais au mot près dire exactement la même chose de Conann que ce que je disais en 2018 des Garçons sauvages : « J’ai tout détesté de ce film. Son esthétique prétentieuse qui se voudrait gothique et queer à la fois. Son maniérisme. Son noir et blanc chichiteux – entrelardé de quelques plans en couleurs d’une rare laideur. Son attachement fétichiste à une forme d’autant plus sophistiquée qu’elle peine à cacher un contenu totalement creux (…) Mais mon opinion est personnelle et mon « coup de gueule » subjectif. Tout en détestant ce film et en m’y étant copieusement rasé, j’en reconnais de bonne grâce l’originalité sinon la qualité. Mon goût pour des formes de cinéma plus conventionnelles, moins audacieuses, ne doit pas me conduire à vouer aux gémonies celles qui s’en écartent pour explorer d’autres voies moins balisées. »

Cinq jeunes femmes passent sept jours à la campagne pour y répéter une pièce de théâtre.

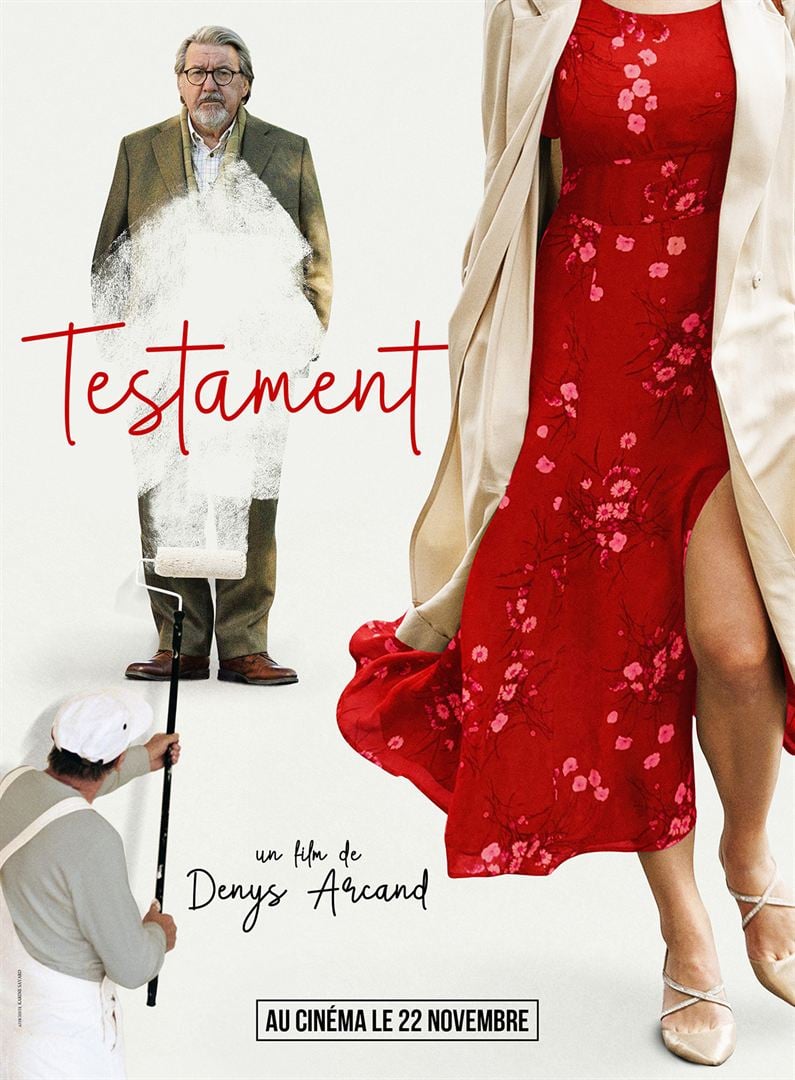

Cinq jeunes femmes passent sept jours à la campagne pour y répéter une pièce de théâtre. Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé.

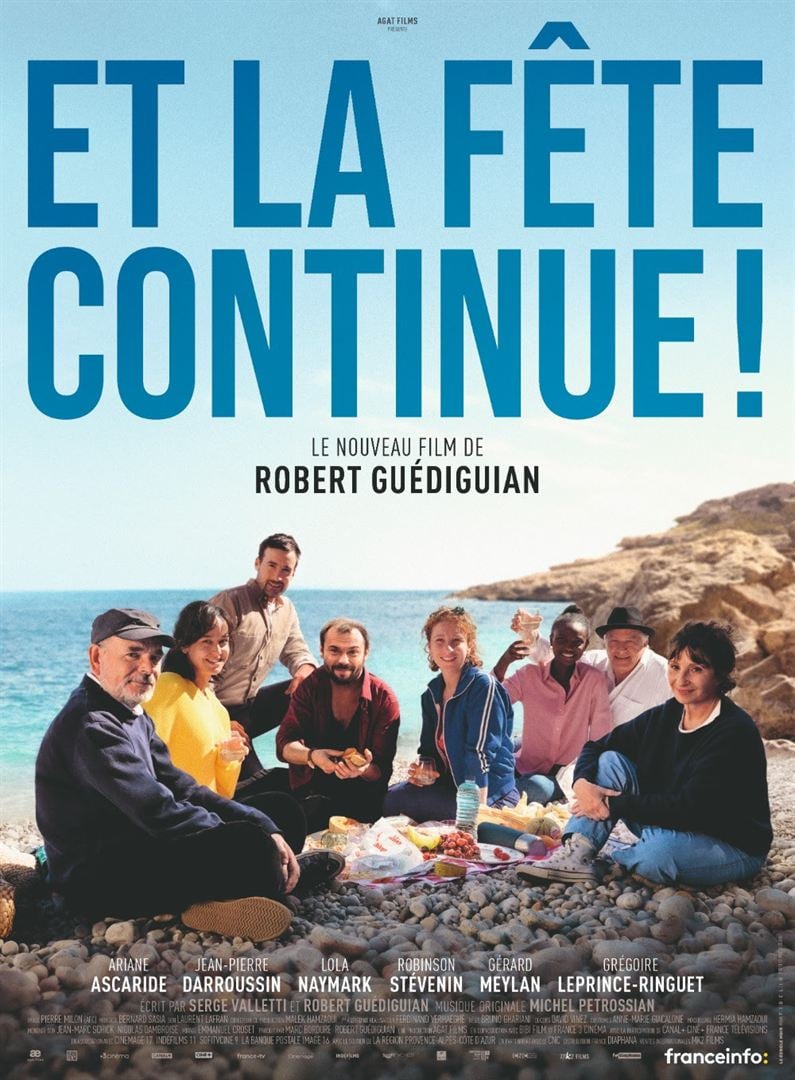

Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé. L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère.

L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère. En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.

En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille.

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille. Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse.

Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres.

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres. Aline Ruby, détective privée, aidée de Carlo Rivera, un fidèle robot androïde, travaille pour le compte d’un riche magnat de l’informatique. Après une mission sur Terre où il a appréhendé une hackeuse, le duo est lancé sur les traces d’une étudiante en cybernétique mystérieusement disparue.

Aline Ruby, détective privée, aidée de Carlo Rivera, un fidèle robot androïde, travaille pour le compte d’un riche magnat de l’informatique. Après une mission sur Terre où il a appréhendé une hackeuse, le duo est lancé sur les traces d’une étudiante en cybernétique mystérieusement disparue.

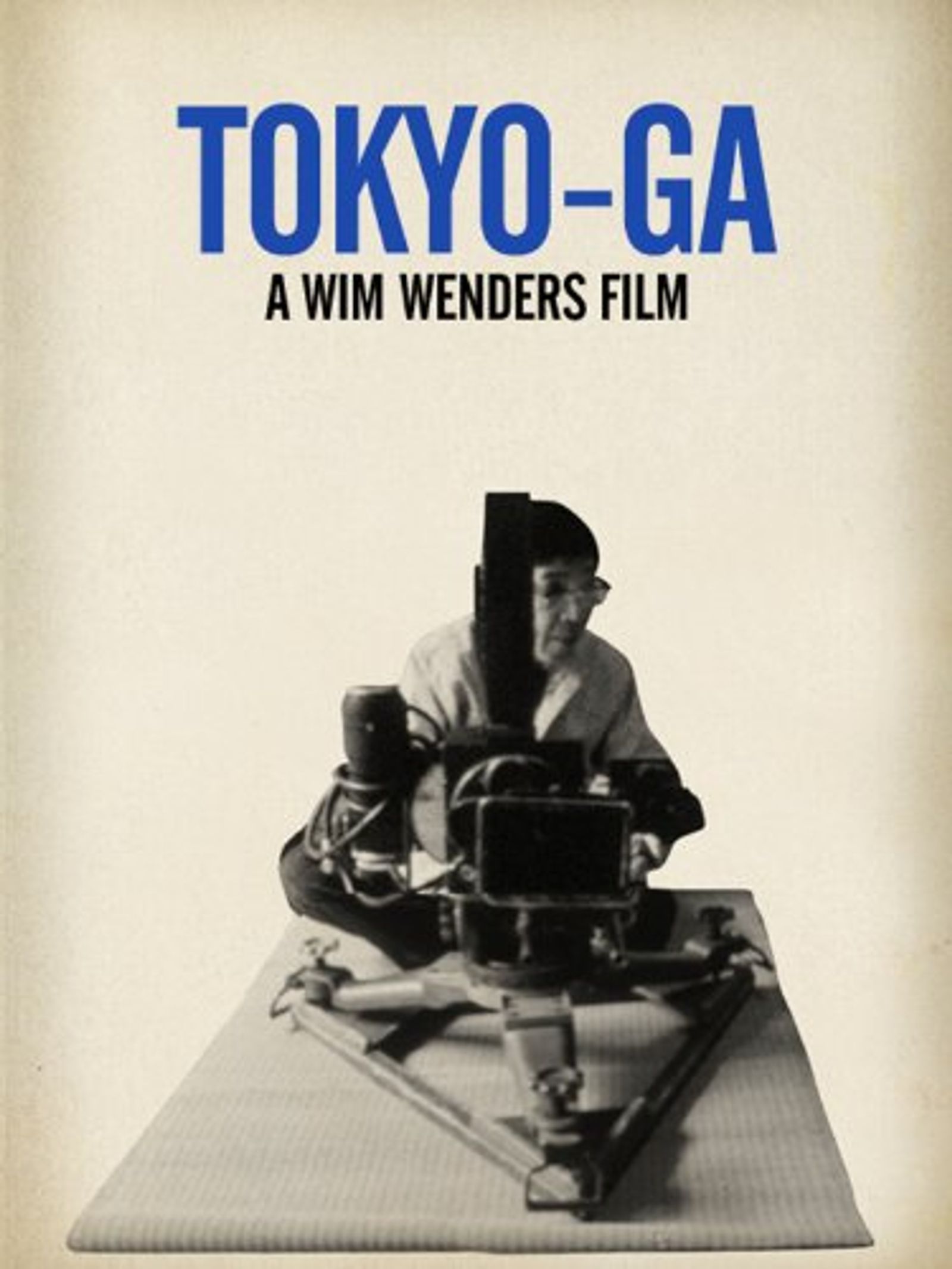

Bénies soient les salles d’art et d’essai du Quartier latin qui programment des films qui deviendraient, sans elles, invisibles – et bienheureux les Parisiens qui comme moi peuvent en profiter quitte à faire bisquer les provinciaux qui ne jouissent pas de ce privilège !

Bénies soient les salles d’art et d’essai du Quartier latin qui programment des films qui deviendraient, sans elles, invisibles – et bienheureux les Parisiens qui comme moi peuvent en profiter quitte à faire bisquer les provinciaux qui ne jouissent pas de ce privilège !