En 1945, la capitulation de l’Empire du soleil levant provoque le retrait des troupes japonaises de l’île de Taïwan, qu’elles occupaient depuis un demi-siècle. Jusqu’à la défaite du Kuomintang en Chine continentale en 1949 et le retrait de Tchang Kai-chek, Taïwan connaîtra quatre années chaotiques. En 1947, une sévère répression s’abat sur les nationalistes chinois causant plusieurs dizaines de milliers de victimes. La mémoire en restera longtemps interdite. C’est seulement en 1989, quatre ans après la levée de la loi martiale instaurée en 1949 que Hou Hsiao-Hsien lèvera le voile sur cette page occultée de l’histoire officielle taïwanaise.

En 1945, la capitulation de l’Empire du soleil levant provoque le retrait des troupes japonaises de l’île de Taïwan, qu’elles occupaient depuis un demi-siècle. Jusqu’à la défaite du Kuomintang en Chine continentale en 1949 et le retrait de Tchang Kai-chek, Taïwan connaîtra quatre années chaotiques. En 1947, une sévère répression s’abat sur les nationalistes chinois causant plusieurs dizaines de milliers de victimes. La mémoire en restera longtemps interdite. C’est seulement en 1989, quatre ans après la levée de la loi martiale instaurée en 1949 que Hou Hsiao-Hsien lèvera le voile sur cette page occultée de l’histoire officielle taïwanaise.

Il le fait à sa manière, qui n’est pas celle grandiloquente du héraut de la geste nationale, mais bien du peintre intimiste de scènes de la vie quotidienne, à travers l’histoire d’une famille. Elle a pour cadre Juifen, un petit village de montagne à une heure au nord-est de Taipei. Elle a pour héros une fratrie. L’aîné tient un tripot. Le deuxième a disparu pendant la guerre. Le troisième, acoquiné aux Japonais, a mouillé dans toutes sortes de trafics louches. Le benjamin, docteur de profession et photographe amateur, est sourd-muet depuis l’enfance.

La Cité des douleurs est un film intimidant qui dure près de trois heures. Son scénario n’est pas toujours lisible qui saute d’un frère à l’autre sans qu’on réussisse toujours à identifier les protagonistes. Il nécessite surtout une connaissance minimale de la situation politique de Taiwan, coincée entre ses deux immenses voisins.

Lion d’or à Venise en 1989, La Cité des douleurs doit son statut de film culte à deux facteurs. Le premier, on l’a dit, est le rôle qu’il a joué, comme Birth of a Nation aux Etats-Unis, Lacombe Lucien en France ou Le Tambour en Allemagne, à Taïwan dans la prise de conscience et dans l’acceptation de son passé national. Le second est d’avoir lancé la carrière de Hou Hsiao Hsien qui demeure à ce jour, le plus grand réalisateur taïwanais.

En 1961, un groupe de spéléologistes du nord de l’Italie est venu en Calabre explorer le gouffre de Bifurto qui s’est révélé le plus profond de la péninsule et l’un des plus profonds au monde.

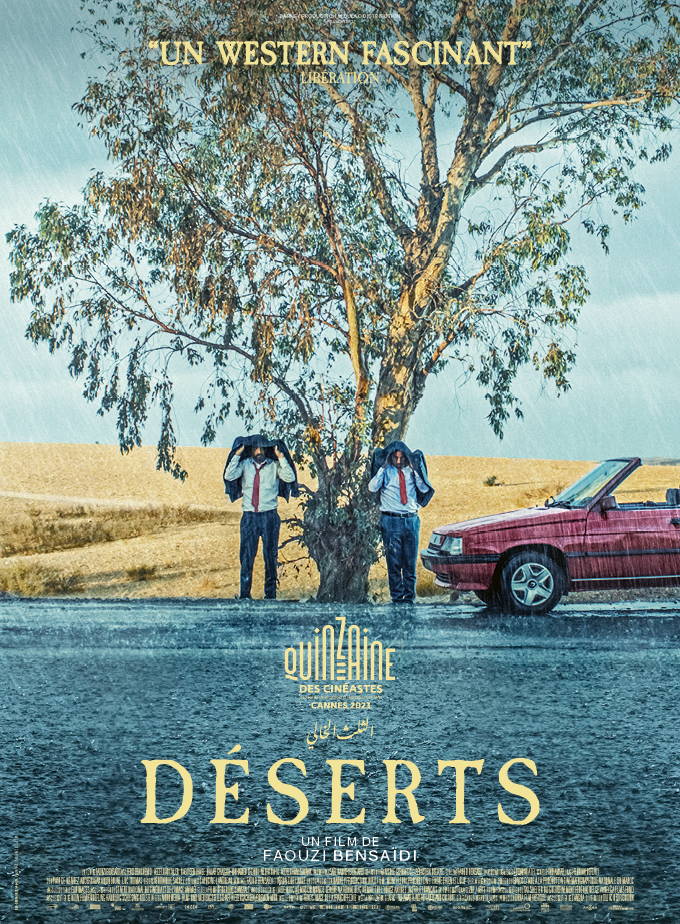

En 1961, un groupe de spéléologistes du nord de l’Italie est venu en Calabre explorer le gouffre de Bifurto qui s’est révélé le plus profond de la péninsule et l’un des plus profonds au monde. Deux salariés, la trentaine, Mehdi et Hamid, l’un bon comme le pain, l’autre plus roublard, travaillent pour une société de recouvrement de dettes. Dans leur Renault hors d’âge, ils sillonnent le sud du Maroc et réclament à des paysans analphabètes des arriérés dérisoires que ceux-ci sont incapables de rembourser. Faute de récupérer du numéraire, Mehdi et Hamid se font payer en nature : un tapis, une chèvre, une camionnette vermoulue…. Un jour, leur chemin croise celui d’un criminel qu’ils doivent conduire en prison pour qu’il y purge sa peine.

Deux salariés, la trentaine, Mehdi et Hamid, l’un bon comme le pain, l’autre plus roublard, travaillent pour une société de recouvrement de dettes. Dans leur Renault hors d’âge, ils sillonnent le sud du Maroc et réclament à des paysans analphabètes des arriérés dérisoires que ceux-ci sont incapables de rembourser. Faute de récupérer du numéraire, Mehdi et Hamid se font payer en nature : un tapis, une chèvre, une camionnette vermoulue…. Un jour, leur chemin croise celui d’un criminel qu’ils doivent conduire en prison pour qu’il y purge sa peine. Un mois après

Un mois après  Enfant de l’Assistance publique, Jane Fairchild (Odessa Young) travaille chez les Niven, une riche famille aristocratique anglaise brisée par la mort de ses deux fils pendant la Première Guerre mondiale. Elle entretient une liaison secrète avec Paul Sheringham (Josh O’Connor) le seul survivant d’une fratrie elle aussi décimée par la guerre. Paul est le fils d’aristocrates, proches des Niven. Il est promis à une riche héritière qui aurait dû épouser le fils aîné des Niven.

Enfant de l’Assistance publique, Jane Fairchild (Odessa Young) travaille chez les Niven, une riche famille aristocratique anglaise brisée par la mort de ses deux fils pendant la Première Guerre mondiale. Elle entretient une liaison secrète avec Paul Sheringham (Josh O’Connor) le seul survivant d’une fratrie elle aussi décimée par la guerre. Paul est le fils d’aristocrates, proches des Niven. Il est promis à une riche héritière qui aurait dû épouser le fils aîné des Niven. Après que sa productrice y a été soignée pendant deux ans et avant d’y être elle-même prise en charge pour un cancer du sein qui s’est révélé pendant le tournage, la documentariste Claire Simon (Les Bureaux de Dieu sur le Planning familial,

Après que sa productrice y a été soignée pendant deux ans et avant d’y être elle-même prise en charge pour un cancer du sein qui s’est révélé pendant le tournage, la documentariste Claire Simon (Les Bureaux de Dieu sur le Planning familial,  Théorie raciste, système politique, l’apartheid en Afrique du Sud était aussi un régime juridique qui classait la population en trois catégories : les Blancs, les métis et les Noirs. Né en 1896, fils d’un père métis et d’une mère blanche d’origine suédoise, Robert a combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. Il en est revenu avec une Française dont il a eu plusieurs enfants. En 1948, lorsque l’apartheid est instauré, sa femme et ses enfants sont considérés comme Blancs, mais Robert est « déclassé ». Son nouveau statut social le marginalise. Relégué dans un ghetto noir, renié par sa propre famille, il trouve auprès de Doris, une femme noire, un nouveau foyer.

Théorie raciste, système politique, l’apartheid en Afrique du Sud était aussi un régime juridique qui classait la population en trois catégories : les Blancs, les métis et les Noirs. Né en 1896, fils d’un père métis et d’une mère blanche d’origine suédoise, Robert a combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. Il en est revenu avec une Française dont il a eu plusieurs enfants. En 1948, lorsque l’apartheid est instauré, sa femme et ses enfants sont considérés comme Blancs, mais Robert est « déclassé ». Son nouveau statut social le marginalise. Relégué dans un ghetto noir, renié par sa propre famille, il trouve auprès de Doris, une femme noire, un nouveau foyer.

À l’occasion de la sortie des

À l’occasion de la sortie des  Emiliano est le fils d’une activiste écologiste, disparue et probablement tuée par la police trois ans plus tôt. La quête de sa mère le mène dans la luxueuse résidence secondaire d’une famille de stars – Carmen est chanteuse, Rigo est artiste, Monica, la fille de Carmen, est influenceuse – où Emiliano se fait embaucher comme homme à tout faire.

Emiliano est le fils d’une activiste écologiste, disparue et probablement tuée par la police trois ans plus tôt. La quête de sa mère le mène dans la luxueuse résidence secondaire d’une famille de stars – Carmen est chanteuse, Rigo est artiste, Monica, la fille de Carmen, est influenceuse – où Emiliano se fait embaucher comme homme à tout faire. Dans un futur proche, des mutations inexpliquées transforment progressivement certains humains en animaux. C’est le cas de la femme de François (Romain Duris), qui va être transférée dans un centre gardé dans le sud-ouest de la France. Pour rester proche d’elle et lui rendre visite, François décide de s’y installer, avec son fils Émile (Paul Kircher, le fils d’Irène Jacob). Mais le fourgon qui transporte les malades dérape sur la chaussée glissante, les libérant dans la nature. Et Émile ressent dans son corps des évolutions inquiétantes.

Dans un futur proche, des mutations inexpliquées transforment progressivement certains humains en animaux. C’est le cas de la femme de François (Romain Duris), qui va être transférée dans un centre gardé dans le sud-ouest de la France. Pour rester proche d’elle et lui rendre visite, François décide de s’y installer, avec son fils Émile (Paul Kircher, le fils d’Irène Jacob). Mais le fourgon qui transporte les malades dérape sur la chaussée glissante, les libérant dans la nature. Et Émile ressent dans son corps des évolutions inquiétantes.