Le docteur Noah Praetorius (Cary Grant) semble mener une vie réussie. Il enseigne à l’université à des étudiants qui le vénèrent et dirige une clinique en faisant du respect des malades sa priorité. Mais certains de ses confrères le jalousent pour son succès, à commencer par le professeur Ellwell qui a décidé de creuser dans son passé pour le discréditer. Pour toucher le docteur Praetorius, Ellwell va s’en prendre au mystérieux Shunderson qui ne quitte jamais Praetorius d’une semelle.

Le docteur Noah Praetorius (Cary Grant) semble mener une vie réussie. Il enseigne à l’université à des étudiants qui le vénèrent et dirige une clinique en faisant du respect des malades sa priorité. Mais certains de ses confrères le jalousent pour son succès, à commencer par le professeur Ellwell qui a décidé de creuser dans son passé pour le discréditer. Pour toucher le docteur Praetorius, Ellwell va s’en prendre au mystérieux Shunderson qui ne quitte jamais Praetorius d’une semelle.

Ecoles Cinéma Club consacre une rétrospective à Joseph Mankiewicz, immense réalisateur américain, parfois occulté par la gloire des Hawks, Lubitsch, Capra, Lang… L’occasion de voir ou de revoir ses chefs d’oeuvre : Eve, La Comtesse aux pieds nus, Soudain l’été dernier… L’occasion aussi de découvrir d’autres films moins connus. L’Affaire Cicéron (un bijou), Quelque part dans la nuit et On murmure dans la ville sont, pour moi, de ceux là.

Le résumé que je viens de faire de ce dernier film est trompeur. On pourrait, à le lire, penser qu’il s’agit d’un film dramatique centré sur la révélation du passé mystérieux du docteur Praetorius. Mais il n’en est rien. On murmure… est un film léger au scénario loufoque (l’histoire de monsieur Shunderson est tordante), une screwball comedy comme on en réalisait à Hollywood depuis une quinzaine d’années – et comme la mode d’ailleurs allait lentement en disparaître.

Cary Grant y est époustouflant de charme et de drôlerie. Toute l’action gravite autour de lui, dont le personnage à force de perfection, finit par perdre toute crédibilité. Pour lui donner la réplique, la Twentieh Century Fox a recruté l’une de ses jeunes starlettes, Jeanne Crain, qui est tombée depuis dans les oubliettes de l’histoire du cinéma.

On murmure… se termine par un simulacre de procès – qui fait écho aux auditions au Sénat menées par Joseph McCarthy dans le cadre de la « chasse aux sorcières ». Bien évidemment, l’issue en sera heureuse car, répétons-le, on est dans la comédie loufoque et pas dans le drame. Cette légèreté, cette pétillance n’ont pas pris une ride. Pour autant, On murmure… suscite de ma part les mêmes réserves que La Dame du vendredi de Hawks. Réserves sans doute très subjectives et très conjoncturelles d’un hiver maussade. Et réserves que j’ai honte d’avouer tant ces films là ont légitimement acquis une place vénérée dans le panthéon du cinéma.

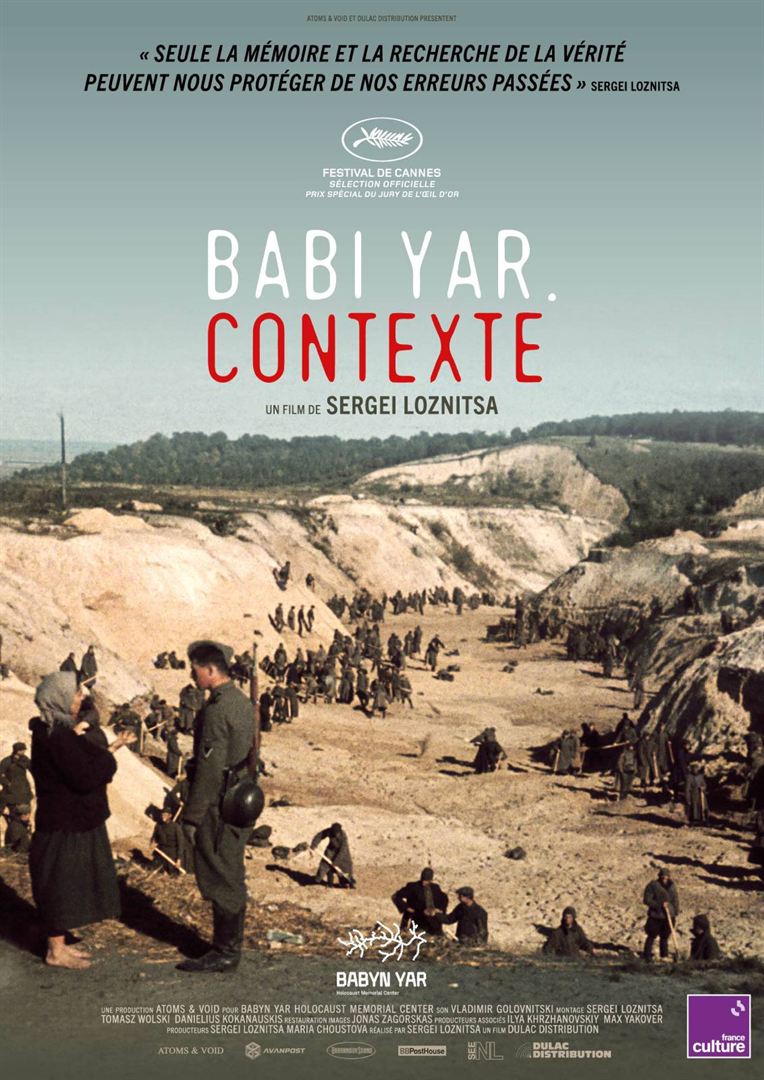

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens.

Les 29 et 30 septembre 1941, dix jours après l’entrée de la Wehrmacht à Kiev, 33.371 Juifs furent assassinés dans le ravin de Babi Yar par des SS et des policiers allemands, aidés d’auxiliaires ukrainiens. Un petit frère brosse la chronique pendant vingt ans d’une famille ivoirienne immigrée en France. Rose est arrivée à Paris en 1989, avec deux de ses quatre fils. Hébergée par un couple de parents, elle trouve un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Éprise de liberté, elle refuse l’union avec Jules César, un compatriote que sa famille lui présente, et lui préfère une aventure sans lendemain avec un ouvrier tunisien du bâtiment.

Un petit frère brosse la chronique pendant vingt ans d’une famille ivoirienne immigrée en France. Rose est arrivée à Paris en 1989, avec deux de ses quatre fils. Hébergée par un couple de parents, elle trouve un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Éprise de liberté, elle refuse l’union avec Jules César, un compatriote que sa famille lui présente, et lui préfère une aventure sans lendemain avec un ouvrier tunisien du bâtiment. Un père et sa fille partent passer une semaine en Turquie dans une résidence de vacances en bord de mer. Sophie (Frankie Corio) a onze ans. C’est une pré-ado vive et sensible. Calum (Paul Mescal, révélé par la série Normal People) est plus secret : on comprend qu’il est séparé de la mère de Sophie, qu’il a quitté l’Ecosse pour Londres, que le menace peut-être le gouffre de la dépression.

Un père et sa fille partent passer une semaine en Turquie dans une résidence de vacances en bord de mer. Sophie (Frankie Corio) a onze ans. C’est une pré-ado vive et sensible. Calum (Paul Mescal, révélé par la série Normal People) est plus secret : on comprend qu’il est séparé de la mère de Sophie, qu’il a quitté l’Ecosse pour Londres, que le menace peut-être le gouffre de la dépression. En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle.

En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle. Pendant quelques mois, le documentariste Swen de Pauw a planté sa caméra dans l’étude de trois avocates strasbourgeoises spécialisées en droit des étrangers. Il les filme en plein travail, face à leurs clients, plongées dans leurs dossiers, pendues au téléphone, dictant un courrier ou le regard vide à leur balcon tirant sur une cigarette. Face à elles défilent des demandeurs d’asile, des résidents en fin de droits, des étrangers qui aimeraient acquérir la nationalité française…. Autour d’elles, s’agite une ribambelle de stagiaires tandis que deux secrétaires d’un calme imperturbable gèrent le chaos.

Pendant quelques mois, le documentariste Swen de Pauw a planté sa caméra dans l’étude de trois avocates strasbourgeoises spécialisées en droit des étrangers. Il les filme en plein travail, face à leurs clients, plongées dans leurs dossiers, pendues au téléphone, dictant un courrier ou le regard vide à leur balcon tirant sur une cigarette. Face à elles défilent des demandeurs d’asile, des résidents en fin de droits, des étrangers qui aimeraient acquérir la nationalité française…. Autour d’elles, s’agite une ribambelle de stagiaires tandis que deux secrétaires d’un calme imperturbable gèrent le chaos. Journaliste brillante, formée à la dure par le rédacteur en chef du Morning Post, Walter Burns (Cary Grant), qu’elle a épousé avant de s’en séparer, Hildy Johnson (Rosalind Russell) a décidé de quitter le métier pour se marier à un modeste employé de bureau d’Albany. Apprenant la nouvelle, Walter Burns, qui brûle de reconquérir son ancienne épouse, cherche à la retenir en lui demandant de couvrir les dernières heures d’un condamné à mort dont il est persuadé de l’innocence. Hildy, que la passion du journalisme n’a jamais quittée, accepte cette mission et va se retrouver impliquée dans la rocambolesque évasion du prisonnier.

Journaliste brillante, formée à la dure par le rédacteur en chef du Morning Post, Walter Burns (Cary Grant), qu’elle a épousé avant de s’en séparer, Hildy Johnson (Rosalind Russell) a décidé de quitter le métier pour se marier à un modeste employé de bureau d’Albany. Apprenant la nouvelle, Walter Burns, qui brûle de reconquérir son ancienne épouse, cherche à la retenir en lui demandant de couvrir les dernières heures d’un condamné à mort dont il est persuadé de l’innocence. Hildy, que la passion du journalisme n’a jamais quittée, accepte cette mission et va se retrouver impliquée dans la rocambolesque évasion du prisonnier. Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation.

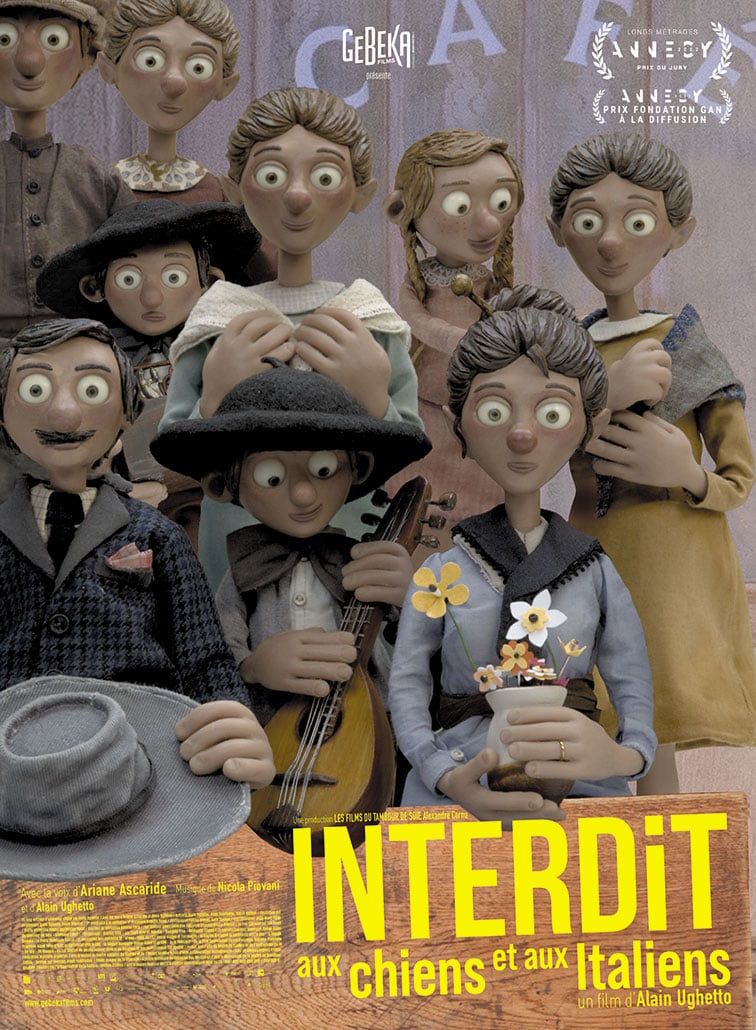

Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation. Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire.

Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire. Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.

Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.