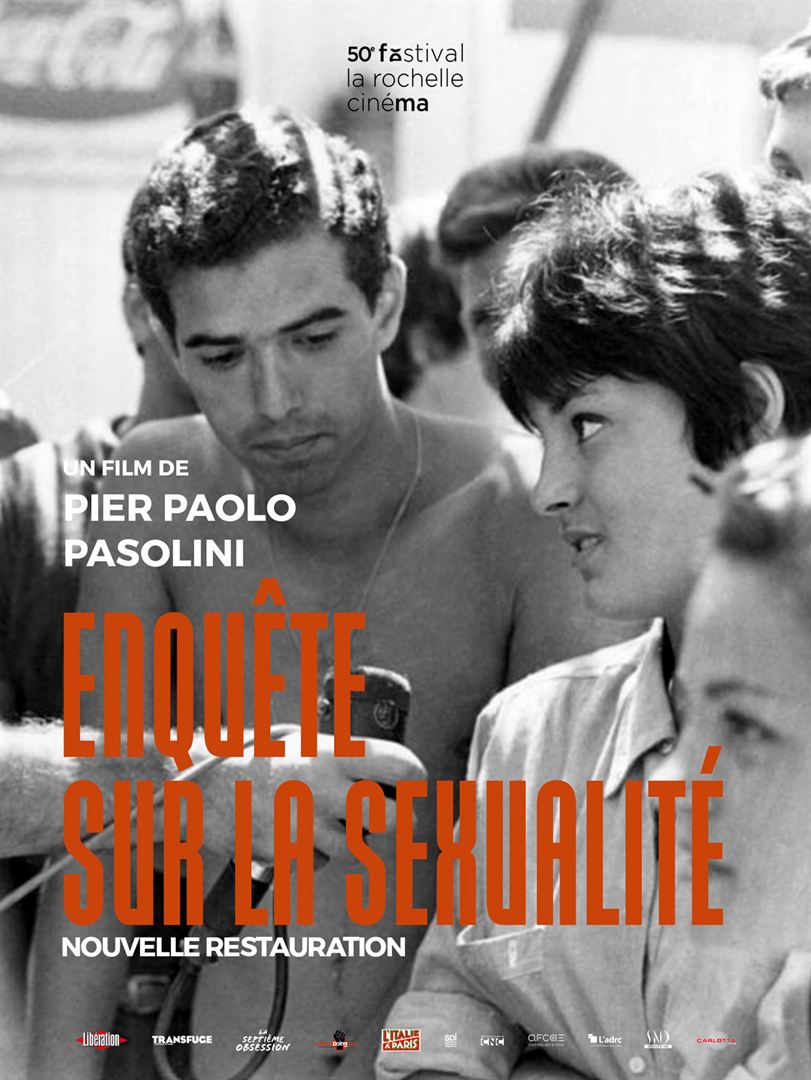

Pendant l’été 1963, alors qu’il travaille aux repérages de L’Évangile selon Saint-Matthieu, Pier Paolo Pasolini tourne, avec une équipe technique réduite, un documentaire, Comizi d’Amore. Le titre original n’a pas la même signification que sa traduction française. Il s’agit moins, dans l’esprit du réalisateur engagé, d’une enquête à proprement parler que d’un échange, d’un meeting autour de la question sexuelle.

Pendant l’été 1963, alors qu’il travaille aux repérages de L’Évangile selon Saint-Matthieu, Pier Paolo Pasolini tourne, avec une équipe technique réduite, un documentaire, Comizi d’Amore. Le titre original n’a pas la même signification que sa traduction française. Il s’agit moins, dans l’esprit du réalisateur engagé, d’une enquête à proprement parler que d’un échange, d’un meeting autour de la question sexuelle.

Dans l’esprit de Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin, Pasolini tend son micro aux Italiens et aux Italiennes, jeunes et vieux, femmes et hommes, et leur pose des questions souvent très directes sur la sexualité.

Le protocole de cette enquête n’est pas très scientifique. En particulier, les interviews sont organisées dans un joyeux chahut, au vu et au su de tous, si bien que la sincérité des répondants, influencés par leurs pairs, peut être mise en doute.

Mais le résultat est doublement étonnant. D’une part, il montre l’archaïsme, le sexisme d’une large majorité des sondés qui ont encore du couple, de l’égalité des genres, du mariage (et de son opposé, le divorce qui ne sera légalisé en Italie qu’en 1970) et de la sexualité une vision très conservatrice. Certains propos, ouvertement assumés à l’époque choquent aujourd’hui voire, pour les plus homophobes, tomberaient sous le coup de la loi.

Mais d’autre part, certaines voix minoritaires s’expriment, notamment chez les jeunes et chez les femmes, qui revendiquent crânement, avec une étonnante modernité, l’égalité des sexes et le droit au plaisir.

Pasolini mène son enquête – car, de fait, il s’agit plus d’une enquête que d’une réunion – tambour battant. On le voit à l’image le micro tendu. Ses questions prennent autant de place sinon plus que les réponses des interviewés. Enquête sur la sexualité est presqu’autant l’étalage de ses idées, voire de ses préjugés, qu’un micro objectivement tendu à ses compatriotes.

En bon marxiste, Pasolini est particulièrement sensible aux différences de classe. Il a beau jeu de railler les travers et le conservatisme de la petite bourgeoisie, par exemple son attachement au modèle familial patriarcal et hétérosexuel. Mais s’agissant de la sexualité, Pasolini se heurte à un paradoxe qui le met en porte-à-faux : la grande bourgeoisie est plus libérale que les classes laborieuses, les ouvriers et plus encore les paysans qui sont prisonniers de leurs traditions et n’osent pas s’en affranchir.

Autre dichotomie que Pasolini souligne et à laquelle le spectateur français est moins préparé : la division entre le Nord de l’Italie, plus riche et plus évolué, et le Sud, notamment la Sicile, où les mentalités peinent à changer.

Enquête sur la sexualité est un miroir tendu à l’Italie des années soixante écartelée entre un conservatisme centenaire et une évolution sociologique accélérée qui allait l’emporter. Mais c’est autant sinon surtout une œuvre emblématique de Pasolini dont elle reflète les opinions parfois contradictoires, sur le divorce par exemple.

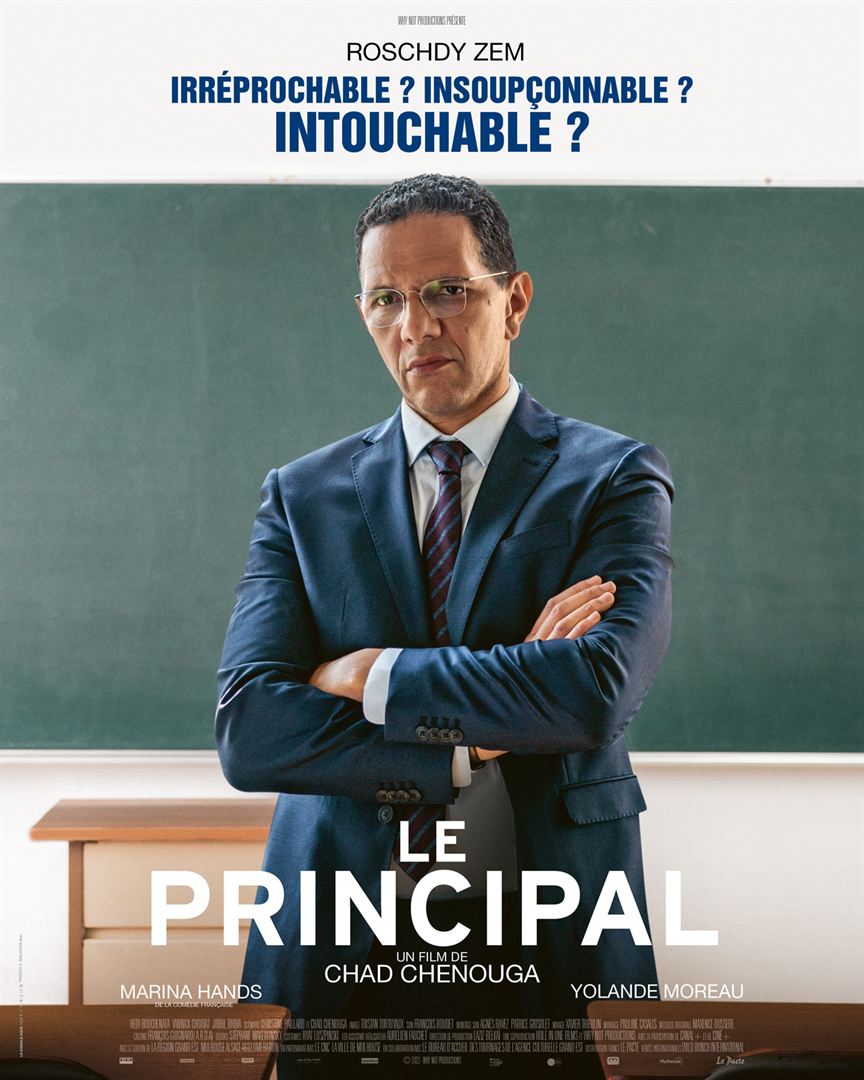

Sabri Lahlali (Roschdy Zem) est le principal adjoint d’un collège d’une grande ville de province. Issu de l’immigration, ce passionné de lettres dur à la tâche a réussi à s’intégrer à force de persévérance, à la différence de son frère (Hedi Bouchenafa) qui a sombré dans la dépendance. Sabri soumet Naël, son fils unique, dont la musique est la seule passion, à une discipline de fer contre l’avis de sa mère (Marina Hands), qui enseigne dans le même collège et dont Sabri est séparé depuis peu. Il nourrit pour Naël de grandes espérances au point de franchir la ligne rouge le jour des épreuves du brevet que l’adolescent passe et que Sabri a la responsabilité de superviser.

Sabri Lahlali (Roschdy Zem) est le principal adjoint d’un collège d’une grande ville de province. Issu de l’immigration, ce passionné de lettres dur à la tâche a réussi à s’intégrer à force de persévérance, à la différence de son frère (Hedi Bouchenafa) qui a sombré dans la dépendance. Sabri soumet Naël, son fils unique, dont la musique est la seule passion, à une discipline de fer contre l’avis de sa mère (Marina Hands), qui enseigne dans le même collège et dont Sabri est séparé depuis peu. Il nourrit pour Naël de grandes espérances au point de franchir la ligne rouge le jour des épreuves du brevet que l’adolescent passe et que Sabri a la responsabilité de superviser. Laura a disparu. Cette botaniste solitaire s’était récemment installée dans la petite ville de Trenque Lauquen, perdue dans la pampa, à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest de Buenos Aires. Elle y avait même une émission à la radio locale consacrée aux femmes célèbres. Pour la préparer, elle était devenue une habituée de la bibliothèque municipale. C’est là qu’elle découvrit, dans les plis d’un vieil ouvrage, une missive oubliée qui la mit sur la piste d’une relation secrète entretenue près de cinquante plus tôt entre une institutrice de la ville et un bel Italien.

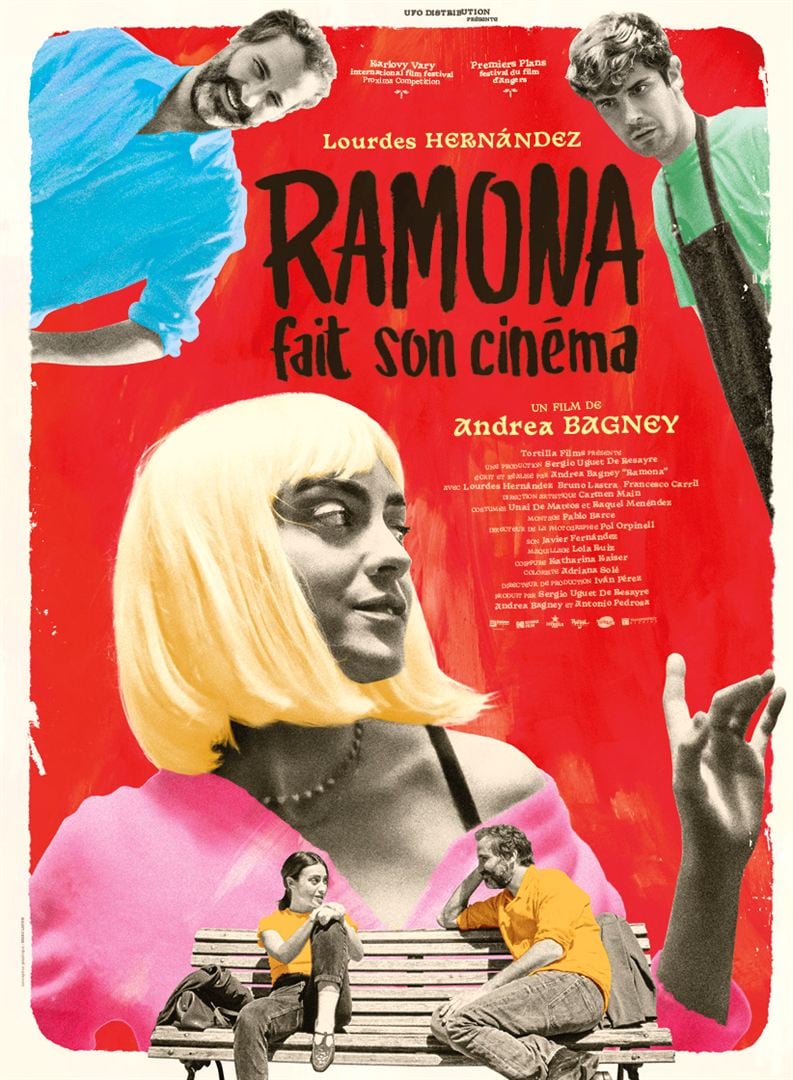

Laura a disparu. Cette botaniste solitaire s’était récemment installée dans la petite ville de Trenque Lauquen, perdue dans la pampa, à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest de Buenos Aires. Elle y avait même une émission à la radio locale consacrée aux femmes célèbres. Pour la préparer, elle était devenue une habituée de la bibliothèque municipale. C’est là qu’elle découvrit, dans les plis d’un vieil ouvrage, une missive oubliée qui la mit sur la piste d’une relation secrète entretenue près de cinquante plus tôt entre une institutrice de la ville et un bel Italien. Tout commence mal entre Ramona et Bruno… ou tout commence trop bien entre ces deux trentenaires madrilènes qui se rencontrent par hasard et tombent amoureux l’un de l’autre sans savoir que le lendemain Ramona participera au casting du film que Bruno est sur le point de réaliser. La jeune femme, en couple avec Nico, se cabre : elle ne veut pas être engagée sur de mauvaises bases et surtout a peur de tromper son copain. Bruno au contraire s’enflamme.

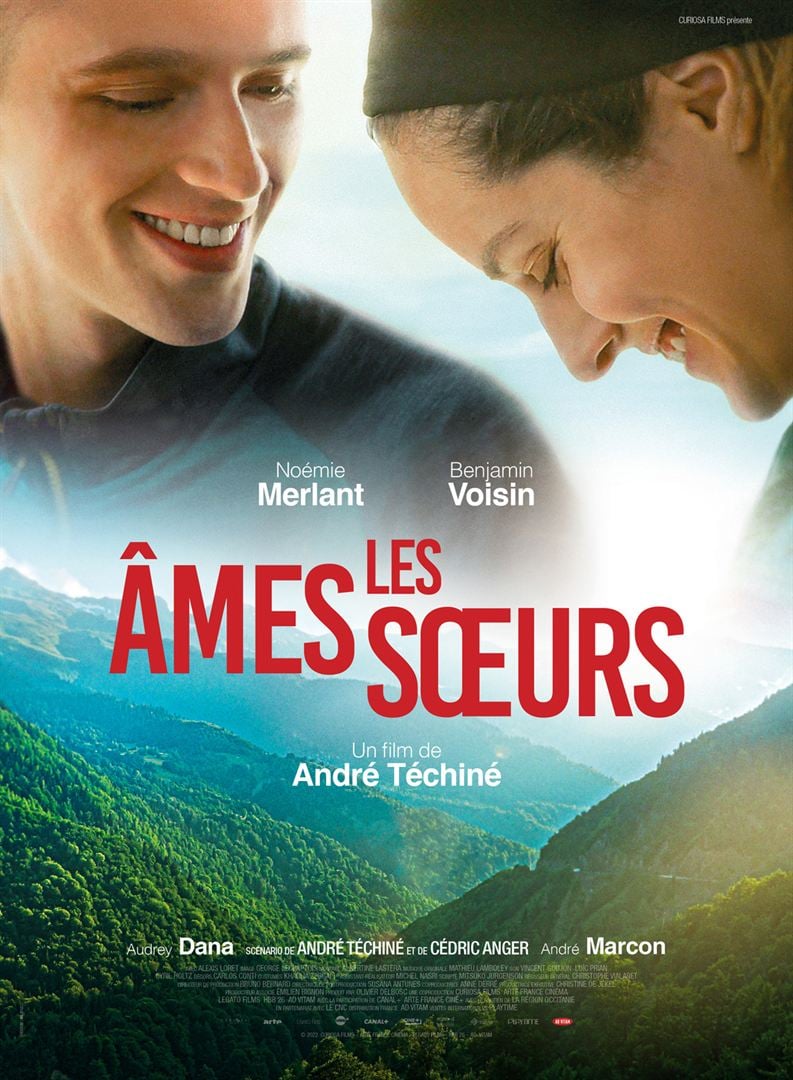

Tout commence mal entre Ramona et Bruno… ou tout commence trop bien entre ces deux trentenaires madrilènes qui se rencontrent par hasard et tombent amoureux l’un de l’autre sans savoir que le lendemain Ramona participera au casting du film que Bruno est sur le point de réaliser. La jeune femme, en couple avec Nico, se cabre : elle ne veut pas être engagée sur de mauvaises bases et surtout a peur de tromper son copain. Bruno au contraire s’enflamme. Jeanne (Noémie Merlant) habite les dépendances d’un manoir décrépi perdu dans les forêts ariégeoises, que lui a concédées un châtelain misanthrope et dépressif (André Marcon) . Elle apprend que le blindé de son frère, David (Benjamin Voisin), qui s’est engagé dans l’armée à la fin d’une adolescence tapageuse, a sauté sur une mine au Mali laissant le jeune soldat dans le coma. Il en sort miraculeusement mais a perdu la mémoire. Sa sœur va patiemment l’aider à la retrouver, quitte à faire ressurgir un passé refoulé.

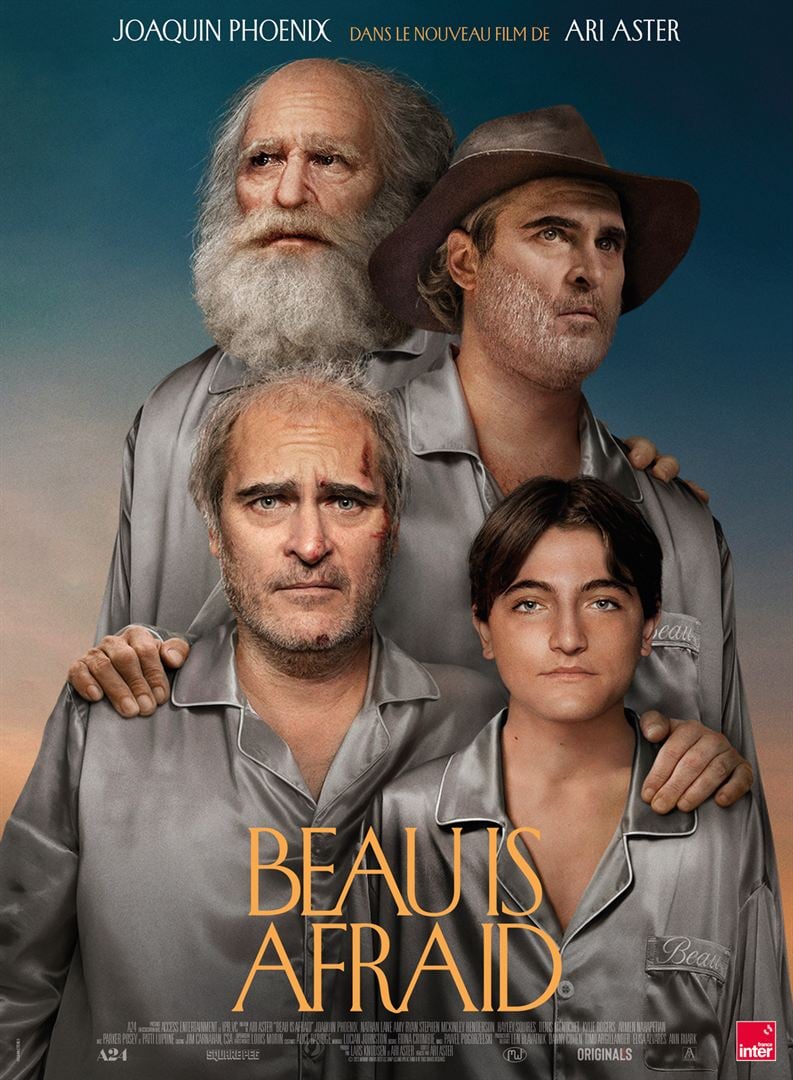

Jeanne (Noémie Merlant) habite les dépendances d’un manoir décrépi perdu dans les forêts ariégeoises, que lui a concédées un châtelain misanthrope et dépressif (André Marcon) . Elle apprend que le blindé de son frère, David (Benjamin Voisin), qui s’est engagé dans l’armée à la fin d’une adolescence tapageuse, a sauté sur une mine au Mali laissant le jeune soldat dans le coma. Il en sort miraculeusement mais a perdu la mémoire. Sa sœur va patiemment l’aider à la retrouver, quitte à faire ressurgir un passé refoulé. Beau (Joaquin Phoenix), la quarantaine, vit seul dans un appartement miteux d’une ville en pleine déréliction. Gravement paranoïaque, il est suivi par un psy. Il a promis à sa mère de prendre l’avion pour se rendre à son anniversaire mais rate son vol après une nuit sans sommeil. Le temps de traverser la rue pour acheter une bouteille d’eau, son appartement est squatté par des vagabonds et Beau doit passer la nuit dehors. Au réveil il apprend le décès accidentel de sa mère.

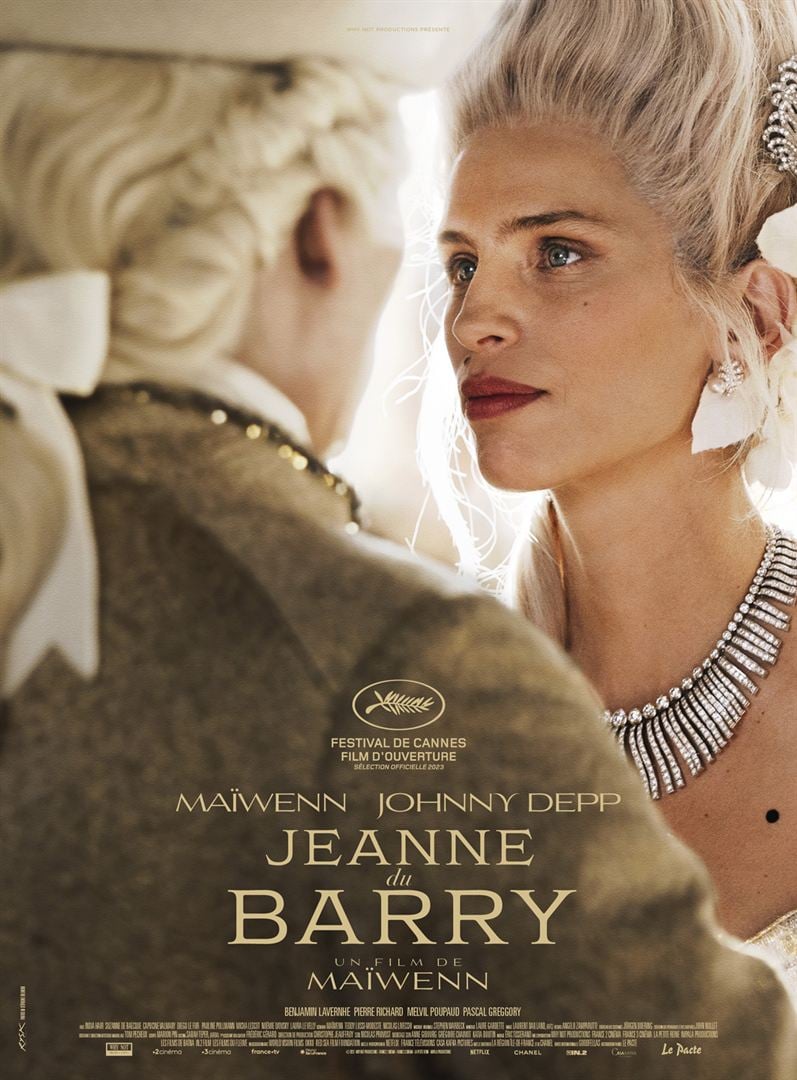

Beau (Joaquin Phoenix), la quarantaine, vit seul dans un appartement miteux d’une ville en pleine déréliction. Gravement paranoïaque, il est suivi par un psy. Il a promis à sa mère de prendre l’avion pour se rendre à son anniversaire mais rate son vol après une nuit sans sommeil. Le temps de traverser la rue pour acheter une bouteille d’eau, son appartement est squatté par des vagabonds et Beau doit passer la nuit dehors. Au réveil il apprend le décès accidentel de sa mère. Rarement un film aura-t-il autant monopolisé l’attention. La responsabilité en revient-elle au festival de Cannes qui agit comme une caisse de résonance ? À la disette qui nous sèvre chaque année en avril et mai de bons films ? À la personnalité éruptive de sa réalisatrice qui a réussi opportunément en crachant à la figure d’Edwy Plenel à susciter la polémique ? À celle de Johnny Depp dont l’image de star a été écornée par ses démêlés judiciaires avec Amber Heard, son ex-femme, et dont le recrutement sur ce tournage pourrait constituer un défi lancé au féminisme #MeToo ?

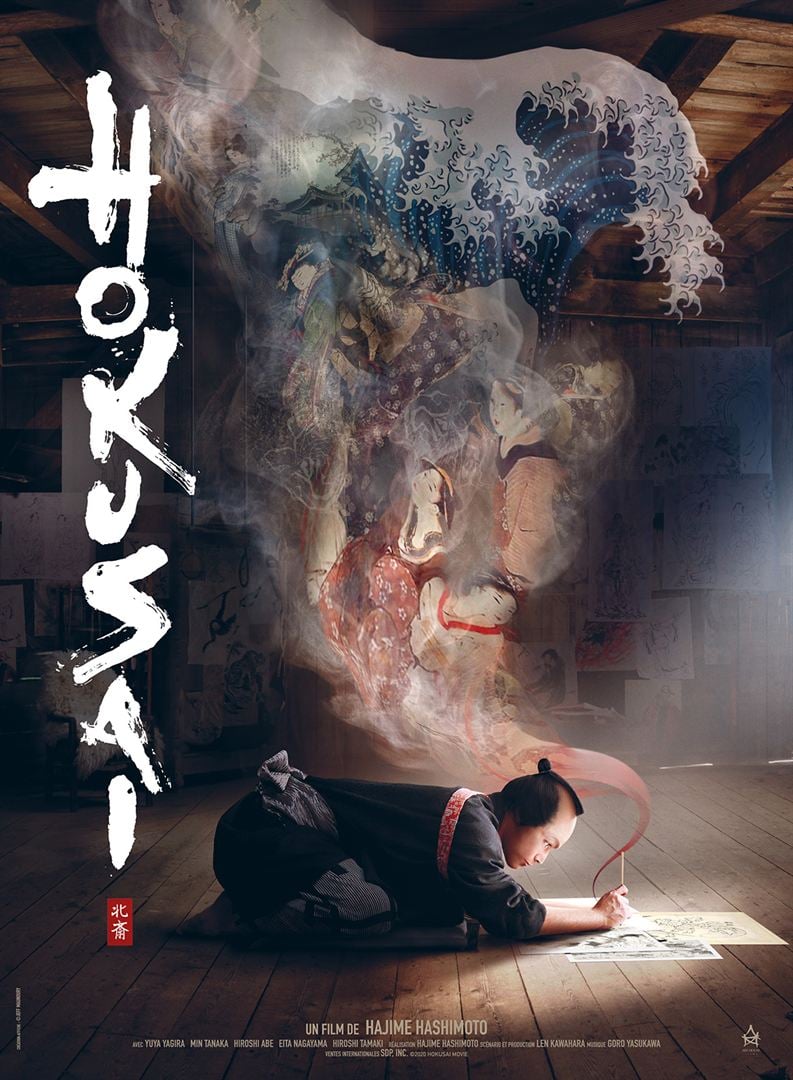

Rarement un film aura-t-il autant monopolisé l’attention. La responsabilité en revient-elle au festival de Cannes qui agit comme une caisse de résonance ? À la disette qui nous sèvre chaque année en avril et mai de bons films ? À la personnalité éruptive de sa réalisatrice qui a réussi opportunément en crachant à la figure d’Edwy Plenel à susciter la polémique ? À celle de Johnny Depp dont l’image de star a été écornée par ses démêlés judiciaires avec Amber Heard, son ex-femme, et dont le recrutement sur ce tournage pourrait constituer un défi lancé au féminisme #MeToo ? Katsushika Hokusai est un peintre japonais dont la vie enjambe les dix-huitième et dix-neuvième siècles. Il est devenu universellement célèbre avec La Grande vague de Kanagawa, la première estampe de la série Trente-six vues du mont Fuji, réalisée en 1830 ou 1831.

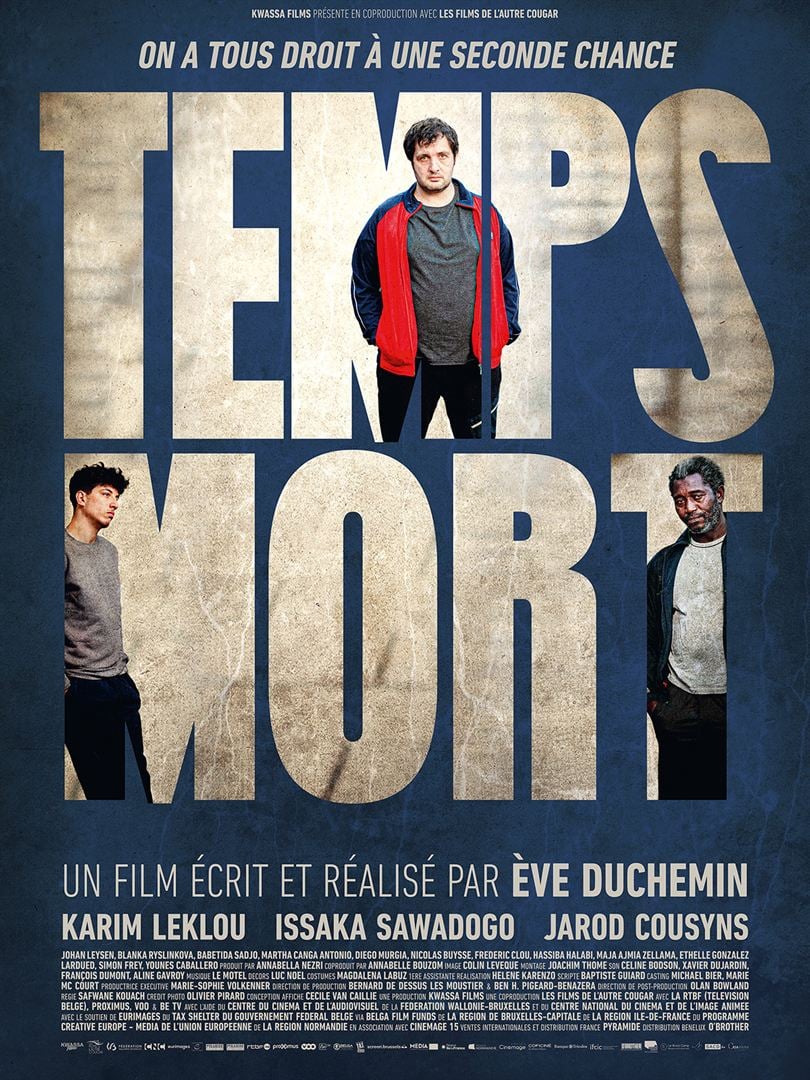

Katsushika Hokusai est un peintre japonais dont la vie enjambe les dix-huitième et dix-neuvième siècles. Il est devenu universellement célèbre avec La Grande vague de Kanagawa, la première estampe de la série Trente-six vues du mont Fuji, réalisée en 1830 ou 1831. Trois détenus bénéficient d’une permission le temps d’un week-end. La soixantaine, Julien Hamousin est sur le point d’achever une longue peine. Il cherche un emploi pour se réinsérer et hésite à revoir sa femme et ses enfants avec lesquels il n’a eu aucun contact pendant les vingt années qu’il vient de passer en prison. La quarantaine, Anthony Bonnard souffre de graves troubles psychiques et d’une dépendance à l’alcool qui se marie mal avec son traitement médical. Son état l’empêche de renouer avec sa famille et avec son fils des liens normaux. La vingtaine, Colin Elajmi est tombé pour un sombre trafic sans dénoncer ses complices. Sa mère ne le lui a pas pardonné.

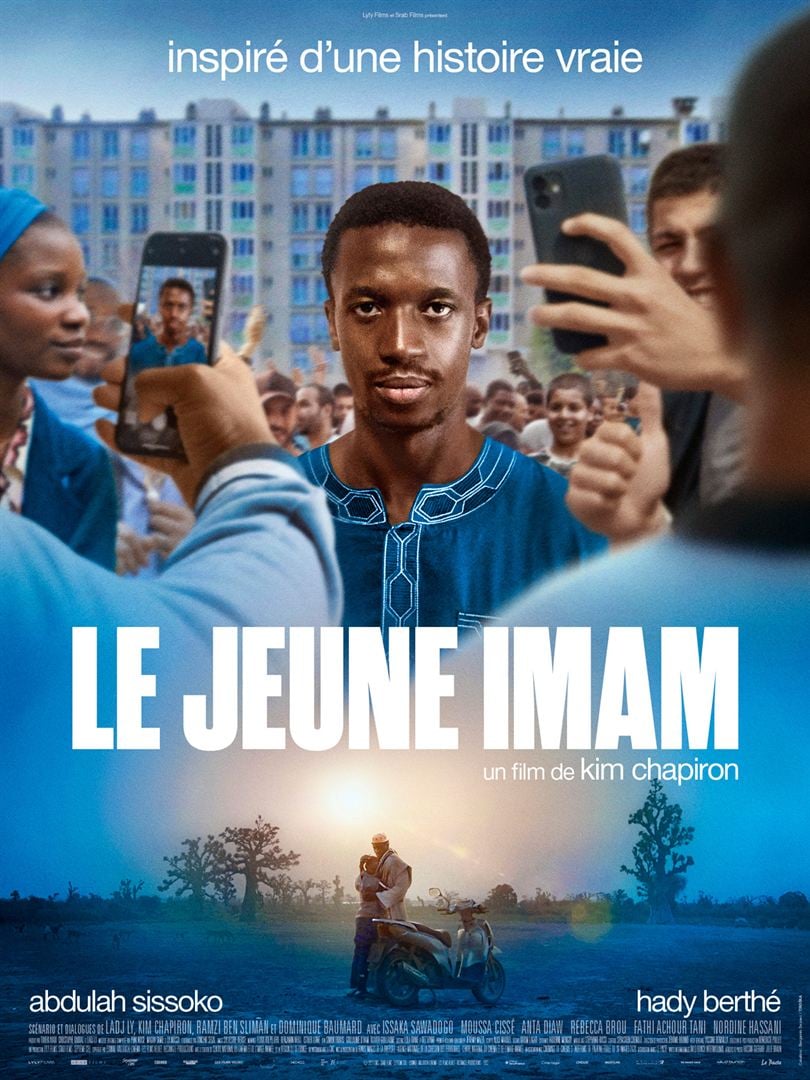

Trois détenus bénéficient d’une permission le temps d’un week-end. La soixantaine, Julien Hamousin est sur le point d’achever une longue peine. Il cherche un emploi pour se réinsérer et hésite à revoir sa femme et ses enfants avec lesquels il n’a eu aucun contact pendant les vingt années qu’il vient de passer en prison. La quarantaine, Anthony Bonnard souffre de graves troubles psychiques et d’une dépendance à l’alcool qui se marie mal avec son traitement médical. Son état l’empêche de renouer avec sa famille et avec son fils des liens normaux. La vingtaine, Colin Elajmi est tombé pour un sombre trafic sans dénoncer ses complices. Sa mère ne le lui a pas pardonné. À douze ans, après avoir commis un larcin qui risque de salir l’honneur de sa famille, le jeune Ali Diallo est renvoyé par sa mère au Mali chez son oncle suivre les cours d’une école religieuse. Il revient à Montfermeil dix ans plus tard avec pour seul bagage ses études théologiques. Bien vite, grâce à sa faconde, il devient l’imam de la mosquée du quartier. Profitant de sa popularité grandissante, Ali organise pour ses ouailles le pèlerinage à La Mecque sans se douter de l’arnaque dont il va être victime et qui va causer sa chute.

À douze ans, après avoir commis un larcin qui risque de salir l’honneur de sa famille, le jeune Ali Diallo est renvoyé par sa mère au Mali chez son oncle suivre les cours d’une école religieuse. Il revient à Montfermeil dix ans plus tard avec pour seul bagage ses études théologiques. Bien vite, grâce à sa faconde, il devient l’imam de la mosquée du quartier. Profitant de sa popularité grandissante, Ali organise pour ses ouailles le pèlerinage à La Mecque sans se douter de l’arnaque dont il va être victime et qui va causer sa chute.