Pour sauver son royaume des Espagnols qui l’assiègent, l’émir d’Alger, Salim at-Toumi, n’a d’autre alternative que de demander l’aide des corsaires. Arudj remporte la victoire mais manifeste bientôt le désir, avec ses frères, de s’installer à Alger et de supplanter l’émir. La femme de celui-ci, la princesse Zaphira, au nom des intérêts de son fils, le jeune Yahia, va se dresser contre l’usurpateur.

Pour sauver son royaume des Espagnols qui l’assiègent, l’émir d’Alger, Salim at-Toumi, n’a d’autre alternative que de demander l’aide des corsaires. Arudj remporte la victoire mais manifeste bientôt le désir, avec ses frères, de s’installer à Alger et de supplanter l’émir. La femme de celui-ci, la princesse Zaphira, au nom des intérêts de son fils, le jeune Yahia, va se dresser contre l’usurpateur.

La Dernière Reine est un film étonnant comme on n’en voit guère. C’est un film algérien, un pays qui hélas, par manque de moyens, peine à trouver sa place sur la scène mondiale. Les moyens justement, Adila Bendimerad, qui co-réalise le film et en interprète le rôle principal, est allée les chercher en France, à Taïwan, au Qatar et en Arabie saoudite, un curieux amalgame de pays aux cultures et aux traditions cinématographiques très disparates. On pouvait redouter que le résultat ressemble à ces immondes vinasses, mélange de cépages de la CEE, dont les poivrots de mon enfance s’enivraient faute de mieux.

Mais il n’en est rien. La Dernière Reine frappe au contraire par sa cohérence, son ambition, sa débauche de moyens, le soin apporté à ses décors luxueux, à ses costumes somptueux.

De quoi s’agit-il ? D’un drame shakespearien à la sauce orientale façon Game of Thrones, les scènes olé-olé en moins pour ne pas offusquer les investisseurs du Golfe. D’un film de cape et d’épée qui rivaliserait presque avec Les Trois Mousquetaires. D’un drame féministe… mais où, là encore, pour satisfaire aux canons de ses investisseurs sourcilleux, les femmes restent très sages.

Nadine Tereszkiewicz, qu’on connaît bien, joue un personnage secondaire, celui d’Astrid, la femme scandinave du corsaire Arudj. Son visage familier est le seul élément qui nous rattache à cet ovni exotique.

Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas…

Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas… Un photographe de la police militaire syrienne a collecté plusieurs dizaines de milliers de photos des victimes de la sauvage répression du printemps arabe à partir de 2011. Avec l’aide d’un complice, il les a stockées sur un disque dur et exfiltrées en Europe en 2014 où il vit désormais sous le pseudonyme de César et sous protection policière pour éviter les représailles du régime d’Assad.

Un photographe de la police militaire syrienne a collecté plusieurs dizaines de milliers de photos des victimes de la sauvage répression du printemps arabe à partir de 2011. Avec l’aide d’un complice, il les a stockées sur un disque dur et exfiltrées en Europe en 2014 où il vit désormais sous le pseudonyme de César et sous protection policière pour éviter les représailles du régime d’Assad. Noémie (Agnès Jaoui), une scénariste de talent, la cinquantaine, est invitée à Toulouse pour y donner une master class dans une école de cinéma. Son directeur, Vincent (Jonathan Zaccaï) se trouve être un ancien amour avec qui elle a vécu pendant cinq ans avant de le quitter pour un réalisateur italien en lui écrivant une ultime lettre de rupture.

Noémie (Agnès Jaoui), une scénariste de talent, la cinquantaine, est invitée à Toulouse pour y donner une master class dans une école de cinéma. Son directeur, Vincent (Jonathan Zaccaï) se trouve être un ancien amour avec qui elle a vécu pendant cinq ans avant de le quitter pour un réalisateur italien en lui écrivant une ultime lettre de rupture. Rosemay (Galetea Bellugi) est la fille d’Albino Rodrigue. Placée en famille d’accueil, elle cherche en vain son père à son retour chez ses parents biologiques près de Metz pour les vacances. Sa mère (Emilie Dequenne) et son frère lui tiennent un discours confus et lui donnent des explications contradictoires qui mettent la puce à l’oreille de la jeune fille. Abandonnée à elle même, elle mène l’enquête seule.

Rosemay (Galetea Bellugi) est la fille d’Albino Rodrigue. Placée en famille d’accueil, elle cherche en vain son père à son retour chez ses parents biologiques près de Metz pour les vacances. Sa mère (Emilie Dequenne) et son frère lui tiennent un discours confus et lui donnent des explications contradictoires qui mettent la puce à l’oreille de la jeune fille. Abandonnée à elle même, elle mène l’enquête seule. Deux frères partagent dans le chaud été de Royan les mêmes jeux innocents jusqu’à ce que l’aîné des deux fasse une chute mortelle. Dix ans plus tard, son cadet est de retour dans la maison de famille où son père vient de mourir. Le fantôme encombrant de son frère l’accompagne partout ; les tiers semblent même le voir aussi bien que lui, au point qu’on en vient à douter de la scène qu’on a vue en introduction et de la mort de l’enfant.

Deux frères partagent dans le chaud été de Royan les mêmes jeux innocents jusqu’à ce que l’aîné des deux fasse une chute mortelle. Dix ans plus tard, son cadet est de retour dans la maison de famille où son père vient de mourir. Le fantôme encombrant de son frère l’accompagne partout ; les tiers semblent même le voir aussi bien que lui, au point qu’on en vient à douter de la scène qu’on a vue en introduction et de la mort de l’enfant. La petite trentaine, Ramón (Nahuel Perez Biscayart) et Céline (Noémie Merlant) s’aiment d’un amour pur et vivent ensemble depuis quelque temps. Le soir du 13 novembre 2015, ils étaient au Bataclan. leur vie en a été bouleversée à tout jamais.

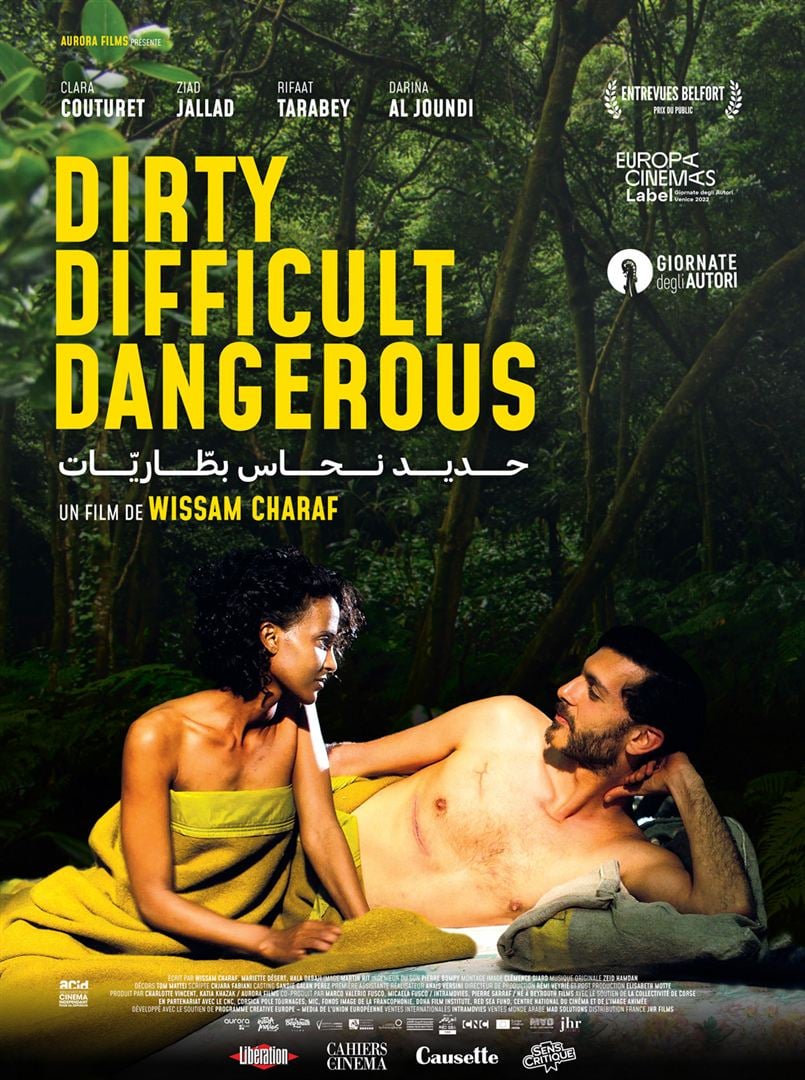

La petite trentaine, Ramón (Nahuel Perez Biscayart) et Céline (Noémie Merlant) s’aiment d’un amour pur et vivent ensemble depuis quelque temps. Le soir du 13 novembre 2015, ils étaient au Bataclan. leur vie en a été bouleversée à tout jamais. Ahmed et Mehdia s’aiment d’un amour pur. Mais la vie n’est pas facile pour ces deux immigrés au Liban. Ahmed est syrien et rétameur. Victime d’un bombardement, il développe une curieuse pathologie ; son corps, rempli d’éclats métalliques, se rouille inexorablement. Mehdia elle est Ethiopienne. Elle travaille chez un vieillard sénile dont elle doit supporter les foucades imprévisibles.

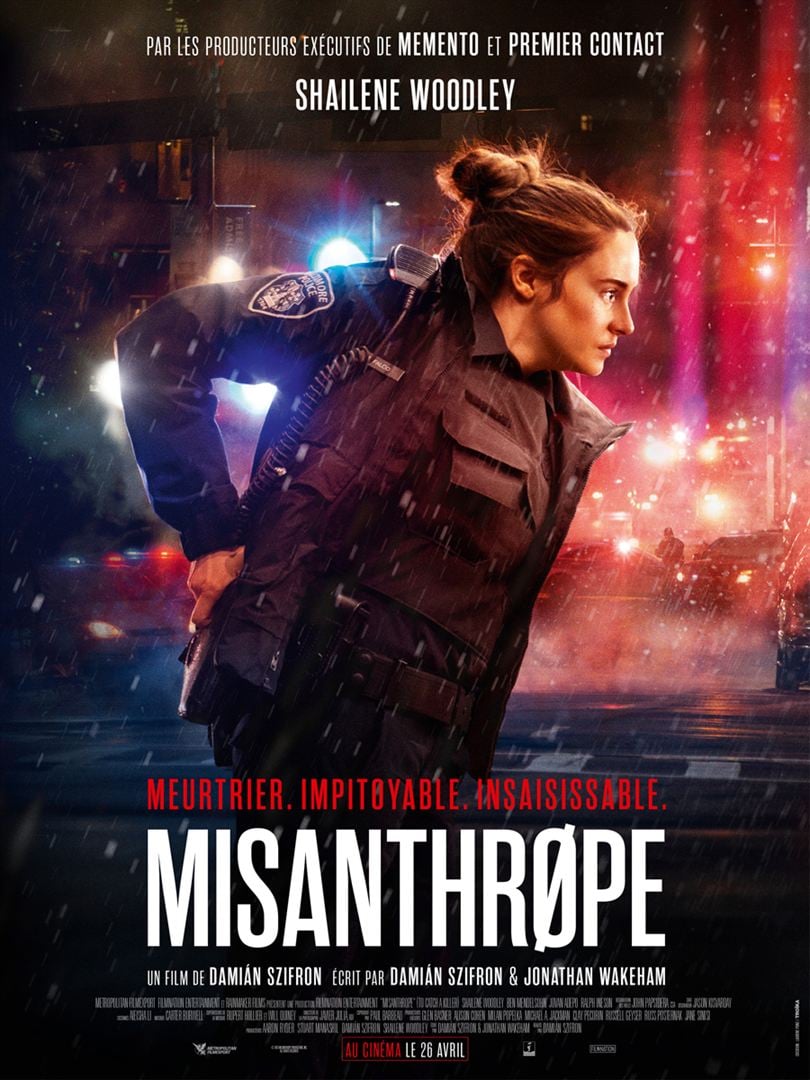

Ahmed et Mehdia s’aiment d’un amour pur. Mais la vie n’est pas facile pour ces deux immigrés au Liban. Ahmed est syrien et rétameur. Victime d’un bombardement, il développe une curieuse pathologie ; son corps, rempli d’éclats métalliques, se rouille inexorablement. Mehdia elle est Ethiopienne. Elle travaille chez un vieillard sénile dont elle doit supporter les foucades imprévisibles. La nuit du Nouvel An, à Baltimore, un tueur en série à la précision diabolique abat derrière son fusil à lunettes une vingtaine de fêtards. Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) du FBI se voit confier l’enquête. Il s’adjoint les services d’une jeune policière, Eleanor Falco (Shailene Woodley) au profil psychologique atypique.

La nuit du Nouvel An, à Baltimore, un tueur en série à la précision diabolique abat derrière son fusil à lunettes une vingtaine de fêtards. Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) du FBI se voit confier l’enquête. Il s’adjoint les services d’une jeune policière, Eleanor Falco (Shailene Woodley) au profil psychologique atypique. Aleksei (Franz Rogowski) est un jeune Biélorusse qui quitte son pays au péril de sa vie, arrive à Paris et rejoint la Légion étrangère. Après sa formation, il sera déployé dans le delta du fleuve Niger dans une opération spéciale visant à secourir des otages retenus par des guérilleros. Leur chef aux yeux vairons, Jomo, a une sœur, Udoka, dont Aleksei, de retour à Paris, croisera le chemin dans d’étranges circonstances.

Aleksei (Franz Rogowski) est un jeune Biélorusse qui quitte son pays au péril de sa vie, arrive à Paris et rejoint la Légion étrangère. Après sa formation, il sera déployé dans le delta du fleuve Niger dans une opération spéciale visant à secourir des otages retenus par des guérilleros. Leur chef aux yeux vairons, Jomo, a une sœur, Udoka, dont Aleksei, de retour à Paris, croisera le chemin dans d’étranges circonstances.