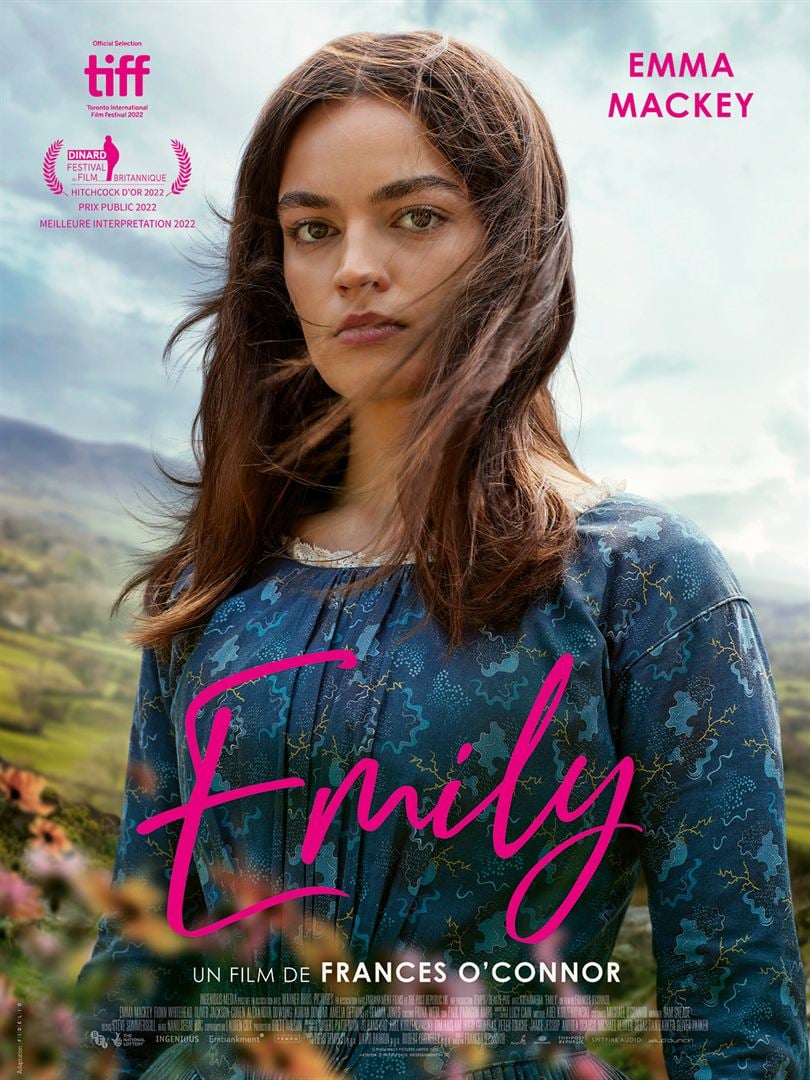

Alors que la tuberculose va l’emporter à trente ans à peine, Emily Brontë (Emma Mackey) revient sur les circonstances qui l’ont conduite à prendre la plume et à rédiger son chef d’oeuvre, Les Hauts de Hurlevent.

Alors que la tuberculose va l’emporter à trente ans à peine, Emily Brontë (Emma Mackey) revient sur les circonstances qui l’ont conduite à prendre la plume et à rédiger son chef d’oeuvre, Les Hauts de Hurlevent.

Les Hauts de Hurlevent occupent dans le panthéon littéraire une place éminente. Aussi célèbre en Angleterre qu’à l’étranger (il fait l’objet d’un véritable culte au Japon), il compte parmi les romans les plus lus au monde, avec Anna Karénine, Les Misérables et Les Raisins de la colère. Sa célébrité doit beaucoup à celle de son auteur, la fille d’un austère pasteur anglican, qui passa son enfance à arpenter les landes du Yorkshire avant de mourir fauchée dans sa prime jeunesse en laissant quelques poèmes et un seul roman.

Les Hauts a été porté un nombre incroyable de fois à l’écran. L’adaptation la plus célèbre remonte à 1939 avec Laurence Olivier. Wikipedia m’apprend que Bunuel en 1954 et Rivette en 1956 s’y sont frottés eux aussi. Je ne connaissais pas ces deux adaptations là. En revanche j’ai vu et aimé la dernière en date en 2012 signée Andrea Arnold, pleine de bruit et de fureur.

Le film de Frances O’Connor n’est pas une énième adaptation des Hauts, mais un biopic sur Emily. Il donne la part belle à la relation qu’elle a eue, ou plutôt qu’elle aurait eue car ses biographes ne s’accordent pas sur ce point, avec le vicaire Weightman qui donnait à la jeune fille des cours de français et qui assistait son père dans sa charge. Il évoque bien entendu ses liens, mélange de tendresse et de jalousie, avec ses sœurs, Charlotte – qui écrivit Jane Eyre la même année que Emily Les Hauts – et Anne, mais aussi longuement ceux avec son frère, Branwell, qui sombra dans l’alcool et le laudanum et qu’elle suivit dans la tombe trois mois après sa mort.

Sur le papier, Emily s’annonce comme une superbe oeuvre romantique à souhait, portée par l’interprétation exaltée de la belle Emma Mackey (Mort sur le Nil, Eiffel). Mais, hélas, la recette fait long feu et au bout d’une demi-heure – alors que le film en dure trois de plus – on s’y ennuie ferme. La caméra a beau balayer la lande dans de longs travellings rasants ; les cuivres et les cordes ont beau s’élever dans une musique sursignifiante qui souligne à l’excès chaque rebondissement ; rien ne nous sauve de l’ennui pesant qui bientôt s’installe et jamais ne se dissipe.

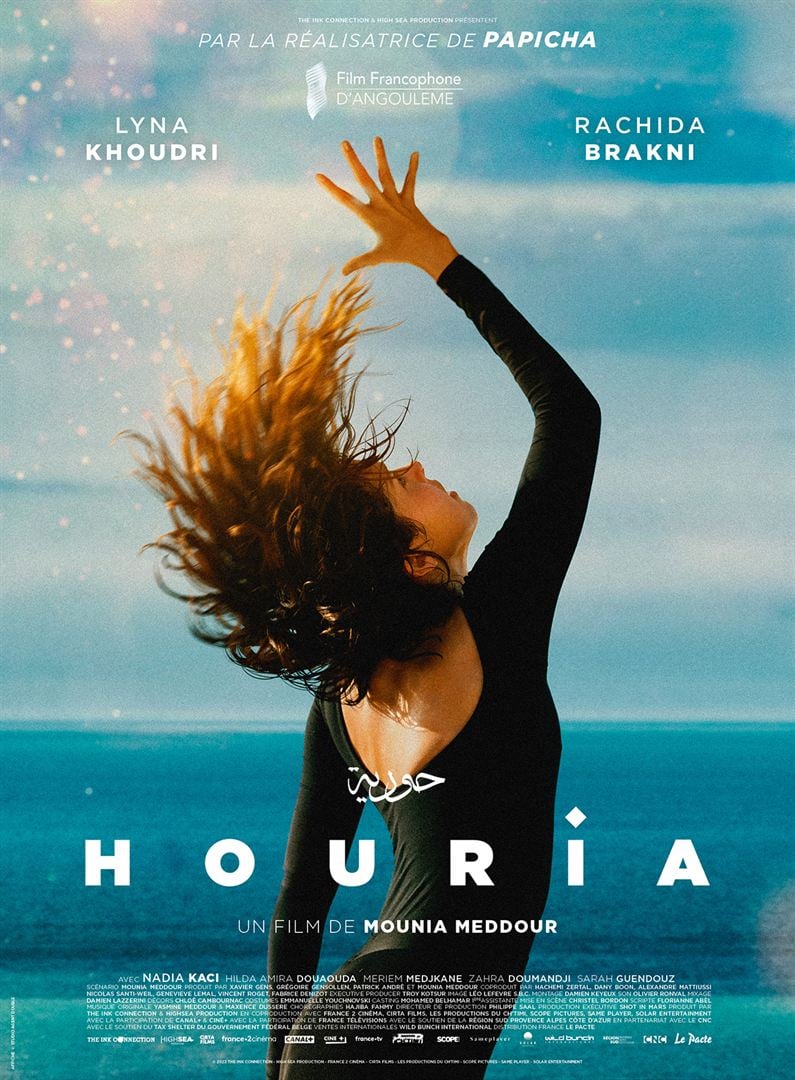

Houria (Lyna Khoudri) a une passion : la danse classique qu’elle apprend avec Sabrina, sa mère (Rachida Brakni), dans l’espoir d’en faire un jour peut-être son métier. Mais ses rêves se brisent, la nuit où Houria est agressée dans les rues d’Alger. Le choc la prive de la parole et l’oblige à une longue rééducation pour retrouver l’usage de ses jambes. Durant sa convalescence, Houria rencontre un groupe de femmes soignées à l’hôpital : certaines sont sourdes et muettes, d’autres sont autistes, d’autres encore ne se sont jamais remises du traumatisme causé par la mort de leurs proches….

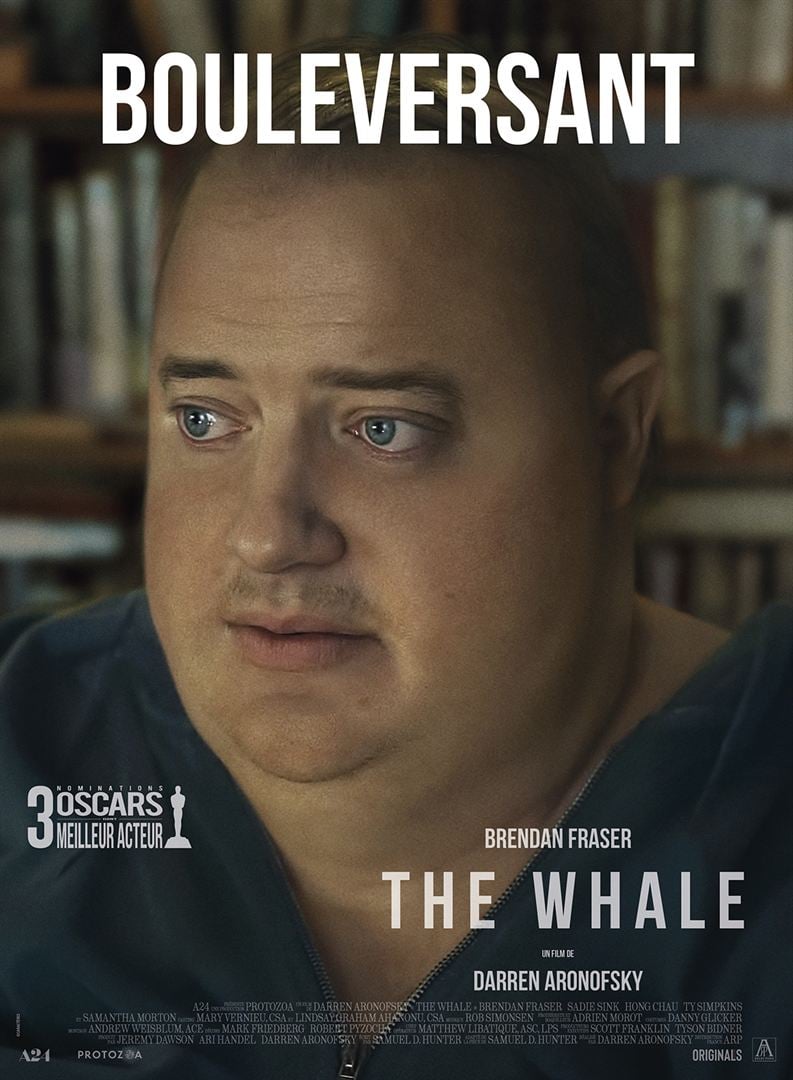

Houria (Lyna Khoudri) a une passion : la danse classique qu’elle apprend avec Sabrina, sa mère (Rachida Brakni), dans l’espoir d’en faire un jour peut-être son métier. Mais ses rêves se brisent, la nuit où Houria est agressée dans les rues d’Alger. Le choc la prive de la parole et l’oblige à une longue rééducation pour retrouver l’usage de ses jambes. Durant sa convalescence, Houria rencontre un groupe de femmes soignées à l’hôpital : certaines sont sourdes et muettes, d’autres sont autistes, d’autres encore ne se sont jamais remises du traumatisme causé par la mort de leurs proches…. Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal.

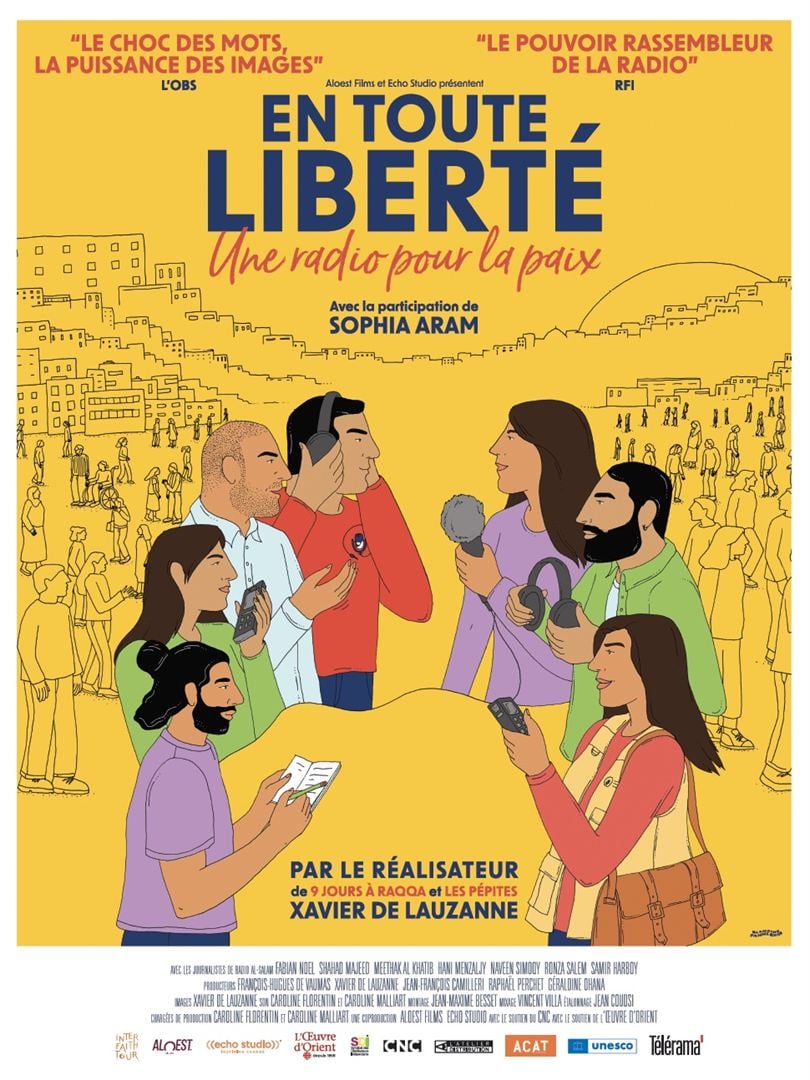

Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal. Radio al-Salam est une radio fondée en 2015 en réaction à l’occupation par Daech du nord de l’Irak. Basée à Erbil, au Kurdistan irakien, cette radio a pour objectif de favoriser la réconciliation et la paix, en diffusant, en arabe et en kurde, des reportages et de la musique à destination des populations déplacées arabes, chrétiennes, kurdes, yézidies qui affluaient dans la région suite aux avancées de Daech.

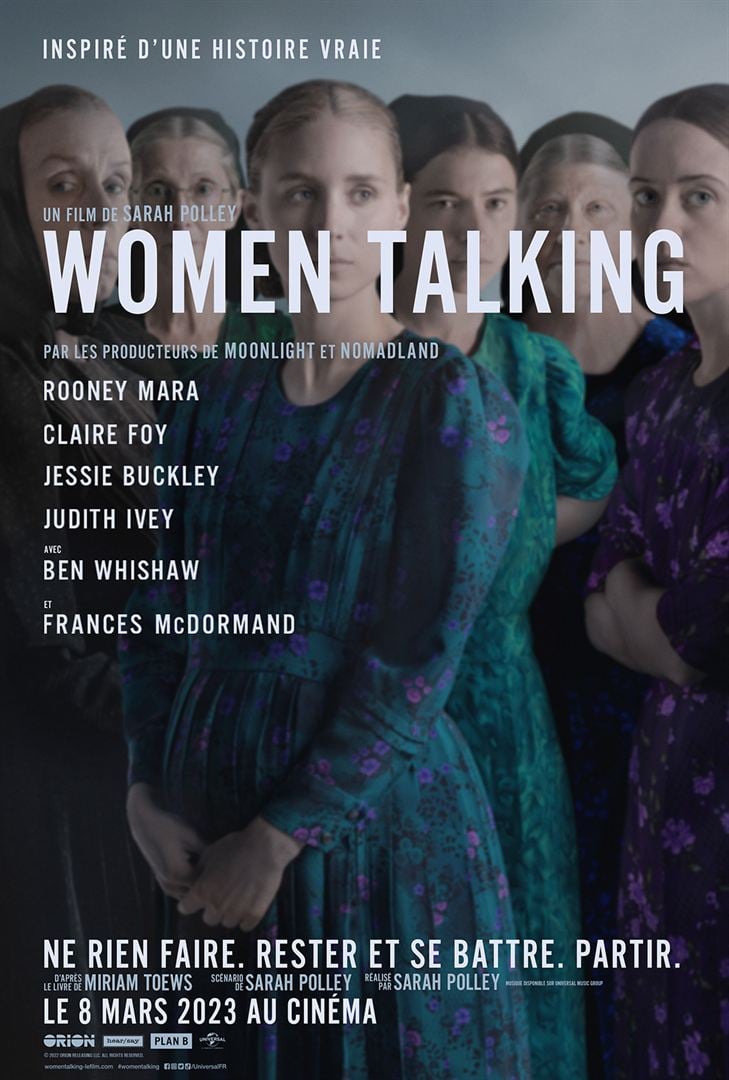

Radio al-Salam est une radio fondée en 2015 en réaction à l’occupation par Daech du nord de l’Irak. Basée à Erbil, au Kurdistan irakien, cette radio a pour objectif de favoriser la réconciliation et la paix, en diffusant, en arabe et en kurde, des reportages et de la musique à destination des populations déplacées arabes, chrétiennes, kurdes, yézidies qui affluaient dans la région suite aux avancées de Daech. Une communauté rurale coupée du monde vit selon les règles millénaires qu’elle s’est fixées. Cet isolement sert de couverture à des violences sexuelles inouïes : les femmes de la communauté sont droguées et violées pendant leur sommeil. Longtemps elles demeurent convaincues d’avoir été victimes de fantômes ou de Satan en personne. Mais bientôt le pot aux roses est découvert, un violeur arrêté et, suite à ses confessions, l’ensemble des coupables appréhendés par la police d’Etat.

Une communauté rurale coupée du monde vit selon les règles millénaires qu’elle s’est fixées. Cet isolement sert de couverture à des violences sexuelles inouïes : les femmes de la communauté sont droguées et violées pendant leur sommeil. Longtemps elles demeurent convaincues d’avoir été victimes de fantômes ou de Satan en personne. Mais bientôt le pot aux roses est découvert, un violeur arrêté et, suite à ses confessions, l’ensemble des coupables appréhendés par la police d’Etat. Claire Morel (Maud Wyler) est avocate, mère épanouie de deux ravissantes petites filles, épouse heureuse de Thomas, ingénieur agronome (Grégoire Colin). Elle fait un déni de grossesse, accouche une nuit dans sa salle de bains et dépose son nouveau-né sur une poubelle après avoir tranché le cordon ombilical. Son enfant doit la vie à un voisin qui passait par là promener son chien.

Claire Morel (Maud Wyler) est avocate, mère épanouie de deux ravissantes petites filles, épouse heureuse de Thomas, ingénieur agronome (Grégoire Colin). Elle fait un déni de grossesse, accouche une nuit dans sa salle de bains et dépose son nouveau-né sur une poubelle après avoir tranché le cordon ombilical. Son enfant doit la vie à un voisin qui passait par là promener son chien. Les adolescents meublent l’ennui d’un été étouffant dans un petit village du sud-est de l’Espagne. Ils traînent, boivent, fument, dansent… Une idylle se noue entre Ana, dont la mère tient le bar du village, et José, qui a longtemps vécu à l’étranger, dont le père est le propriétaire d’un champ de citronniers.

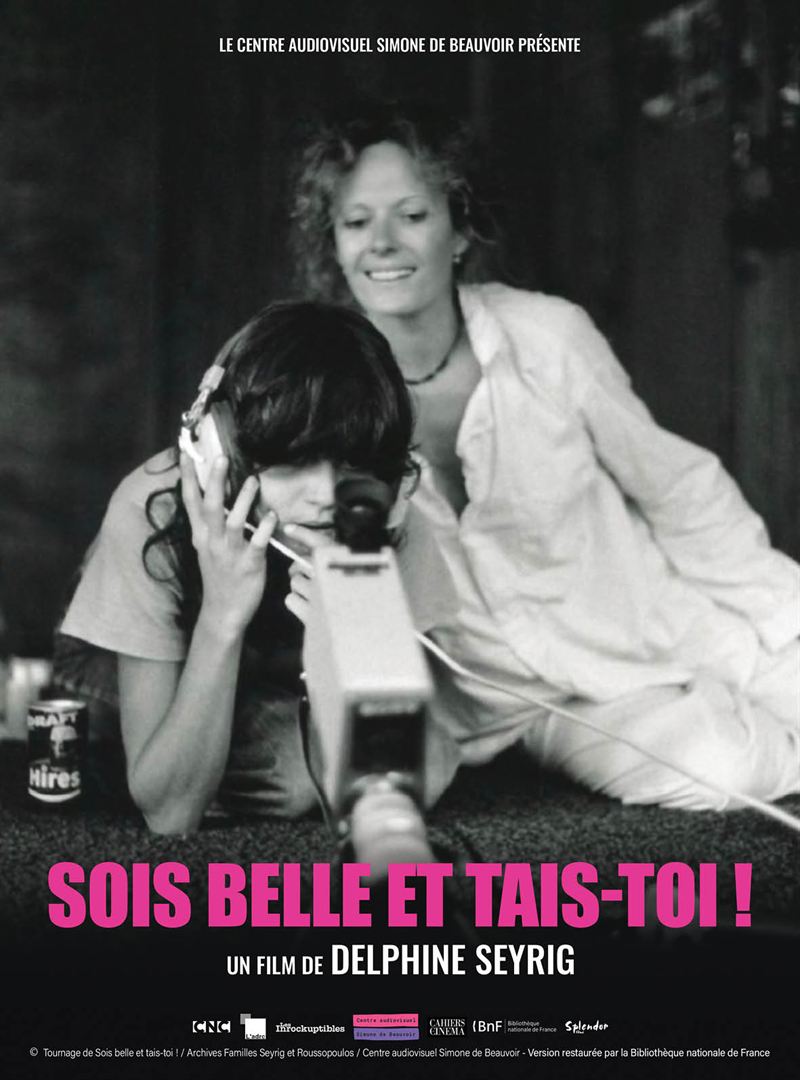

Les adolescents meublent l’ennui d’un été étouffant dans un petit village du sud-est de l’Espagne. Ils traînent, boivent, fument, dansent… Une idylle se noue entre Ana, dont la mère tient le bar du village, et José, qui a longtemps vécu à l’étranger, dont le père est le propriétaire d’un champ de citronniers. Sois belle et tais-toi ! est construit à partir de vingt-trois interviews données à Delphine Seyrig par des actrices françaises et américaines en 1976 et 1977. Elles témoignent du sexisme dont elles sont victimes dans leur métier, de l’omnipotence des hommes à tous les postes d’influence (réalisateurs, producteurs, agents…), de la pauvreté et du formatage des rôles « de mère ou de putain » qui leur sont proposés, du jeunisme qui les condamne, passé un certain âge, à l’invisibilité…

Sois belle et tais-toi ! est construit à partir de vingt-trois interviews données à Delphine Seyrig par des actrices françaises et américaines en 1976 et 1977. Elles témoignent du sexisme dont elles sont victimes dans leur métier, de l’omnipotence des hommes à tous les postes d’influence (réalisateurs, producteurs, agents…), de la pauvreté et du formatage des rôles « de mère ou de putain » qui leur sont proposés, du jeunisme qui les condamne, passé un certain âge, à l’invisibilité… Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) et Pauline Mauléon (Rebecca Marder) partagent une chambre de bonne dont elles ne parviennent plus à payer le loyer. La première est une artiste sans cachets, la seconde une avocate sans clients.

Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) et Pauline Mauléon (Rebecca Marder) partagent une chambre de bonne dont elles ne parviennent plus à payer le loyer. La première est une artiste sans cachets, la seconde une avocate sans clients. C’est l’histoire éclatée sur trois moments (1984, 2000 et 2006) de deux femmes libanaise et israélienne qui partagent des racines françaises. La première, Tanya, a un père officier dans l’Armée du Sud Liban qui a collaboré en 1984 avec l’envahisseur israélien et qui n’a eu d’autre issue en 2000, lorsque Tsahal s’est retiré, que de quitter le Liban. La seconde, Myriam, de quelques années plus âgée, est mariée à un officier du renseignement israélien qui combat au Liban et qui y a connu le père de Tanya. Elle a eu un fils qui part faire son service militaire en 2006 et qui est fait prisonnier au front.

C’est l’histoire éclatée sur trois moments (1984, 2000 et 2006) de deux femmes libanaise et israélienne qui partagent des racines françaises. La première, Tanya, a un père officier dans l’Armée du Sud Liban qui a collaboré en 1984 avec l’envahisseur israélien et qui n’a eu d’autre issue en 2000, lorsque Tsahal s’est retiré, que de quitter le Liban. La seconde, Myriam, de quelques années plus âgée, est mariée à un officier du renseignement israélien qui combat au Liban et qui y a connu le père de Tanya. Elle a eu un fils qui part faire son service militaire en 2006 et qui est fait prisonnier au front.