Il y a une vingtaine d’années, j’ai vu L’Odeur de la papaye verte. C’était mon premier film vietnamien. En ce temps-là, les cinémas du monde peinaient à trouver un chemin jusqu’à nos écrans. Je me souviens de mon émerveillement devant des films aussi exotiques que le malien Yeelen ou le finlandais Ariel. Je me souviens aussi que j’avais somnolé la moitié du temps devant un film esthétiquement envoûtant… mais mortellement ennuyeux.

Il y a une vingtaine d’années, j’ai vu L’Odeur de la papaye verte. C’était mon premier film vietnamien. En ce temps-là, les cinémas du monde peinaient à trouver un chemin jusqu’à nos écrans. Je me souviens de mon émerveillement devant des films aussi exotiques que le malien Yeelen ou le finlandais Ariel. Je me souviens aussi que j’avais somnolé la moitié du temps devant un film esthétiquement envoûtant… mais mortellement ennuyeux.

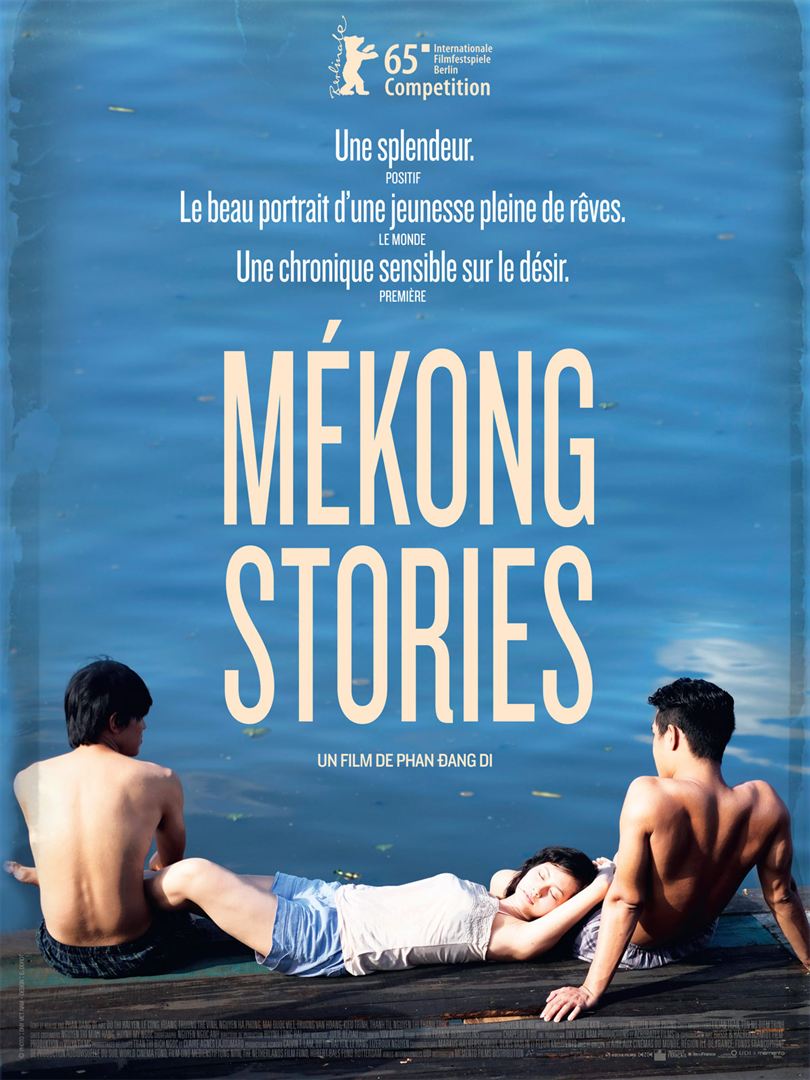

C’est un peu le même sentiment – et la même somnolence – qui s’est emparé de moi devant Mékong stories. Sauf que, hélas, vingt années de cinéphilie et la considérable ouverture du paysage audiovisuel aux filmographies les plus exotiques ont annihilé la curiosité que m’avait inspirée à l’époque L’Odeur de la papaye verte.

L’intrigue de Mékong stories – traduction en français (sic) de Cha và con và qui signifie littéralement Père et fils et – est passablement complexe. On suit mollement une bande de jeunes Vietnamiens dans la moiteur de Saïgon et de la campagne environnante. Vu photographie ; Thang deale ; Van danse. Vu est amoureux de Thang ; Thang couche avec Van ; Van n’aime personne sinon elle-même. Vous n’avez rien compris ? Moi non plus ! Rendormez-vous !

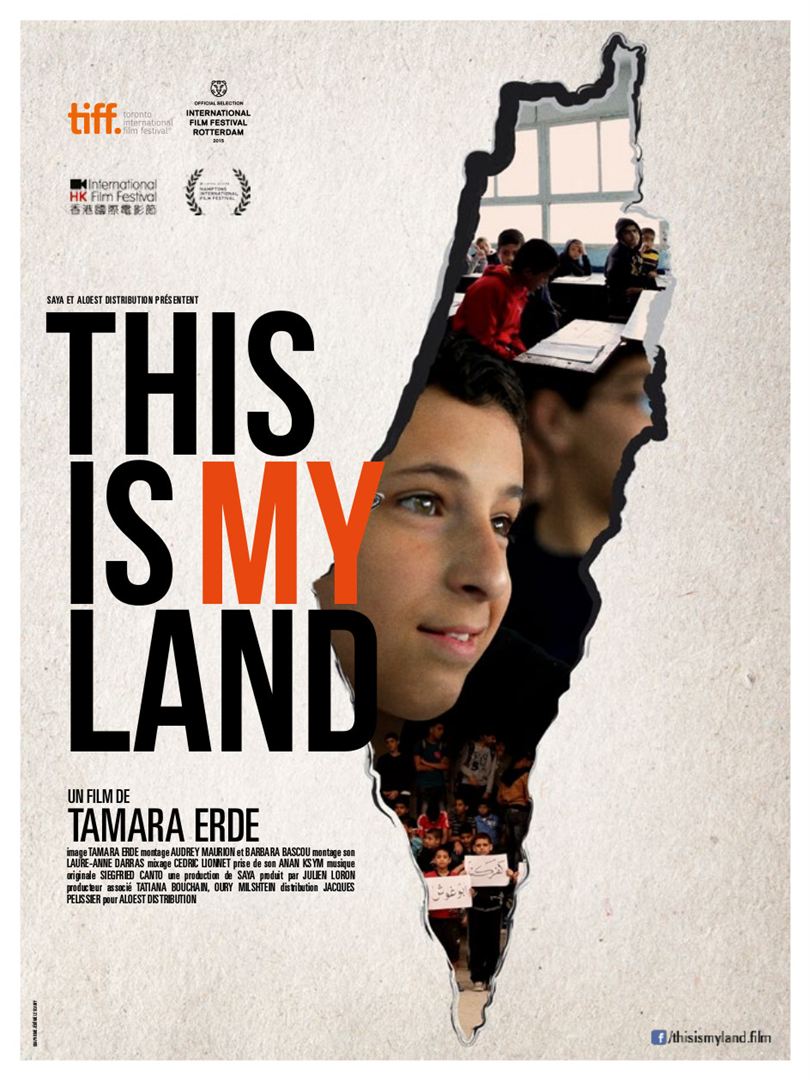

La documentariste Tamara Erde pose une question simple : comment les systèmes éducatifs israélien et palestinien enseignent-ils à leurs élèves l’histoire de l’autre ? Son enquête y donne une réponse tout aussi simple qui donne froid dans le dos : des générations de jeunes Israéliens et de jeunes Palestiniens sont éduqués au mieux dans l’ignorance de leurs voisins au pire dans leur haine.

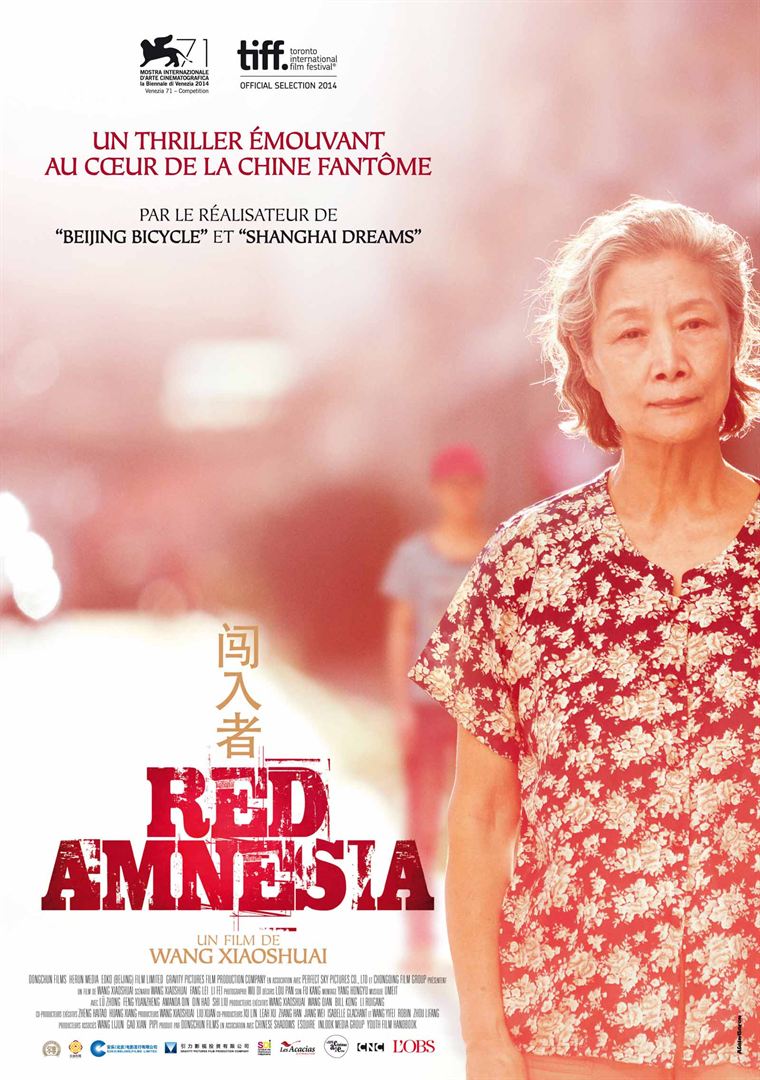

La documentariste Tamara Erde pose une question simple : comment les systèmes éducatifs israélien et palestinien enseignent-ils à leurs élèves l’histoire de l’autre ? Son enquête y donne une réponse tout aussi simple qui donne froid dans le dos : des générations de jeunes Israéliens et de jeunes Palestiniens sont éduqués au mieux dans l’ignorance de leurs voisins au pire dans leur haine. Sur le papier, le dernier film de Wang Xiaoshuai avait tout pour séduire. Une retraitée, qui voue sa vie à ses deux fils, est rattrapée par son passé. Red Amnesia joue sur plusieurs registres. Thriller : qui est l’auteur des menaces anonymes qu’elle reçoit ? Portrait de femme : une veuve hantée par des hallucinations. Chronique sociale : le choc des générations dans la Chine contemporaine. Drame historique : comment la Chine panse-t-elle les plaies de son passé ?

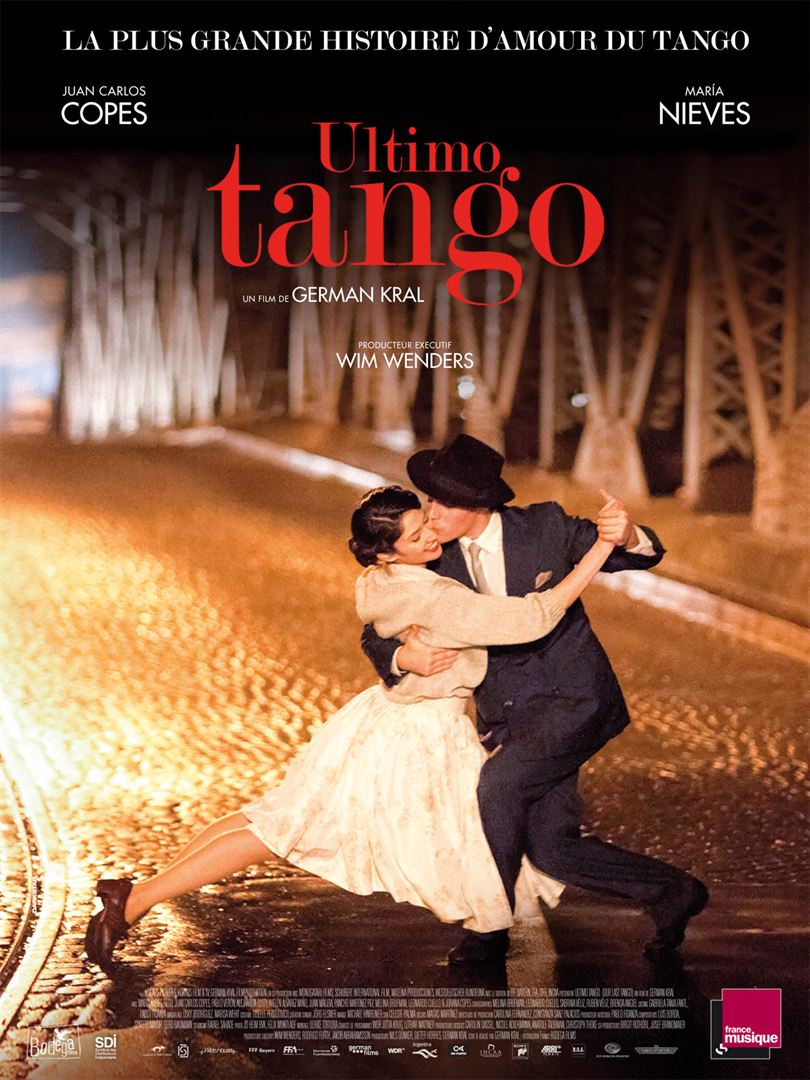

Sur le papier, le dernier film de Wang Xiaoshuai avait tout pour séduire. Une retraitée, qui voue sa vie à ses deux fils, est rattrapée par son passé. Red Amnesia joue sur plusieurs registres. Thriller : qui est l’auteur des menaces anonymes qu’elle reçoit ? Portrait de femme : une veuve hantée par des hallucinations. Chronique sociale : le choc des générations dans la Chine contemporaine. Drame historique : comment la Chine panse-t-elle les plaies de son passé ? Voici la réponse éclatante à mes amis qui me suspectent de masochisme à regarder d’improbables documentaires guatémaltèques en noir et blanc, sous-titrés et muets ! Celui-ci est germano-argentin. Il est en couleurs. Et s’il est sous-titré, il n’est – donc – pas muet.

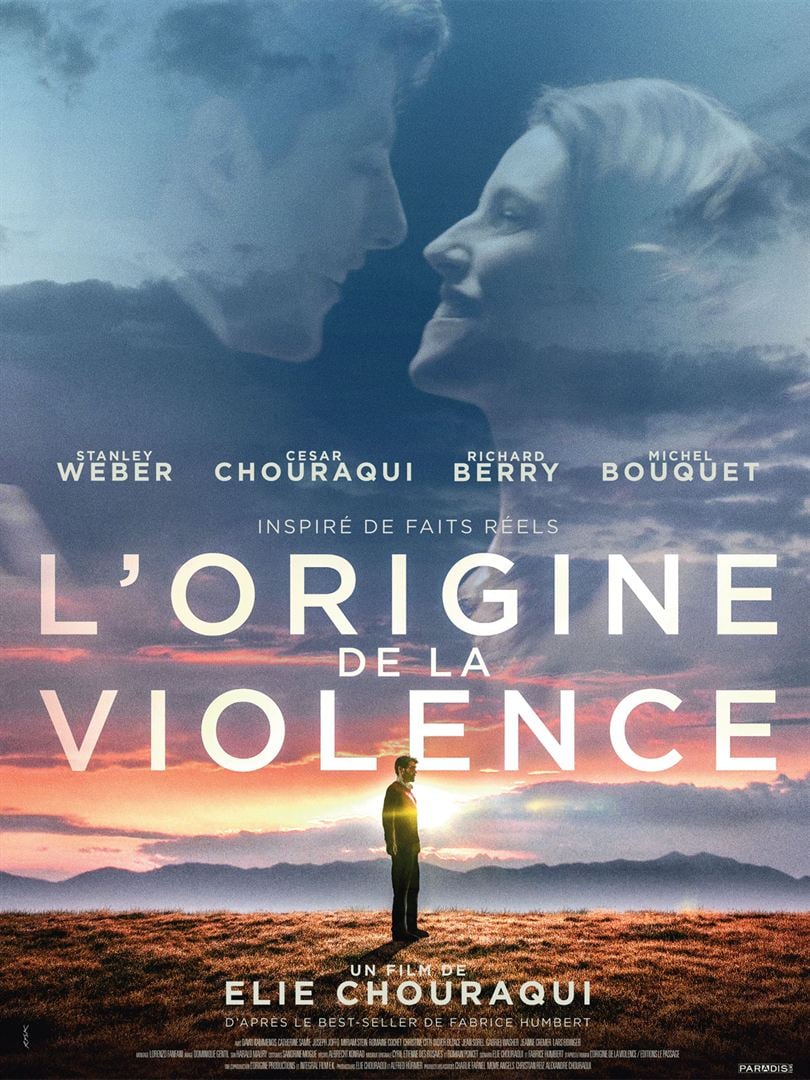

Voici la réponse éclatante à mes amis qui me suspectent de masochisme à regarder d’improbables documentaires guatémaltèques en noir et blanc, sous-titrés et muets ! Celui-ci est germano-argentin. Il est en couleurs. Et s’il est sous-titré, il n’est – donc – pas muet. Coup sur coup trois romans français que j’avais lus et diversement appréciés viennent d’être portés à l’écran : Tout, tout de suite (Sportès-Berry), Elle (Djian – Verhoeven) et aujourd’hui L’Origine de la violence écrit par Fabrice Humbert et réalisé par Élie Chouraqui.

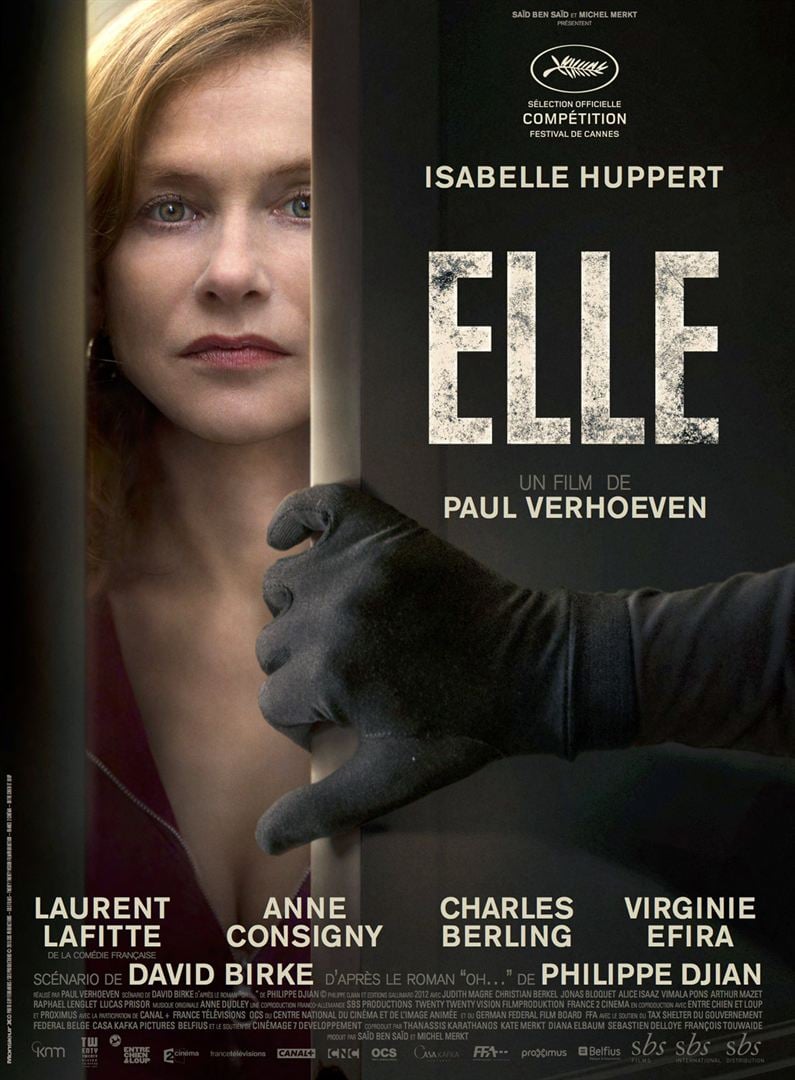

Coup sur coup trois romans français que j’avais lus et diversement appréciés viennent d’être portés à l’écran : Tout, tout de suite (Sportès-Berry), Elle (Djian – Verhoeven) et aujourd’hui L’Origine de la violence écrit par Fabrice Humbert et réalisé par Élie Chouraqui. Elle a fait beaucoup de bruit sur la Croisette au point d’être cité parmi les favoris pour la Palme. Sans doute le Jury a-t-il fait prévaloir des critères politiques discutables en l’attribuant à Ken Loach ; mais il n’aurait pas eu la main heureuse en la donnant à Paul Verhoeven. Elle est au mieux une adaptation bien tournée et bien jouée du roman de Philippe Djian, que n’importe quel honnête réalisateur français aurait pu signer. Cette œuvre ne manque pas de surprendre dans la filmographie du vieux réalisateur hollandais qui s’était fait connaître aux Pays-Bas dans les années 80 avant d’aller signer à Hollywood quelques-uns des blockbusters les plus stimulants de la fin du siècle dernier (Robocop, Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers…).

Elle a fait beaucoup de bruit sur la Croisette au point d’être cité parmi les favoris pour la Palme. Sans doute le Jury a-t-il fait prévaloir des critères politiques discutables en l’attribuant à Ken Loach ; mais il n’aurait pas eu la main heureuse en la donnant à Paul Verhoeven. Elle est au mieux une adaptation bien tournée et bien jouée du roman de Philippe Djian, que n’importe quel honnête réalisateur français aurait pu signer. Cette œuvre ne manque pas de surprendre dans la filmographie du vieux réalisateur hollandais qui s’était fait connaître aux Pays-Bas dans les années 80 avant d’aller signer à Hollywood quelques-uns des blockbusters les plus stimulants de la fin du siècle dernier (Robocop, Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers…). Théo et Hugo ont le coup de foudre. Ils couchent sans préservatif. C’est ballot. D’autant que Hugo est séropo. Leur coup de foudre y survivra-t-il ?

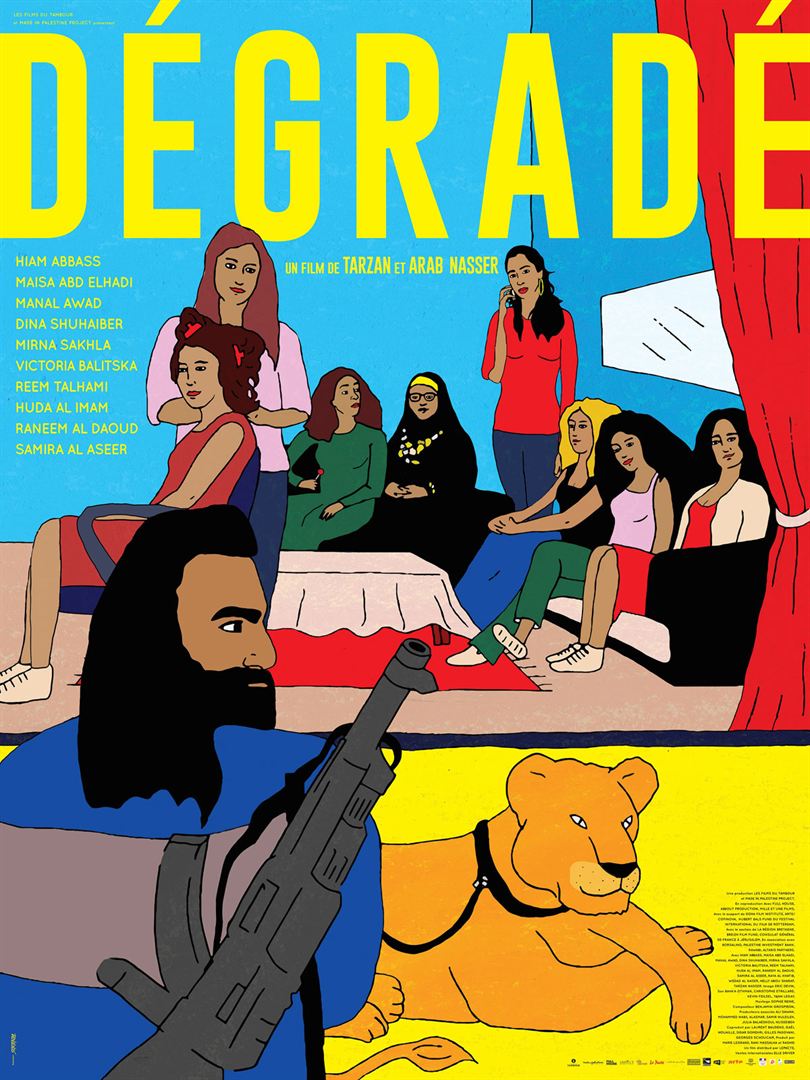

Théo et Hugo ont le coup de foudre. Ils couchent sans préservatif. C’est ballot. D’autant que Hugo est séropo. Leur coup de foudre y survivra-t-il ? Alors que les milices du Fatah et du Hamas se déchirent dans les rues de Gaza, une douzaine de femmes, de tous âges et conditions, patientent dans le salon de coiffure de Christine.

Alors que les milices du Fatah et du Hamas se déchirent dans les rues de Gaza, une douzaine de femmes, de tous âges et conditions, patientent dans le salon de coiffure de Christine. Money Monster est le nom d’une émission télévisée produite par Patty Fenn (Julia Roberts) animée par Lee Gates (George Clooney), un journaliste boursier qui refile à ses auditeurs des tuyaux pas toujours fiables. Le cours de la société Ibis vient de décrocher. Un petit épargnant en colère (Jack O’Connell) déboule sur le plateau, prend Lee Gates en otage et veut comprendre pourquoi il a été ruiné.

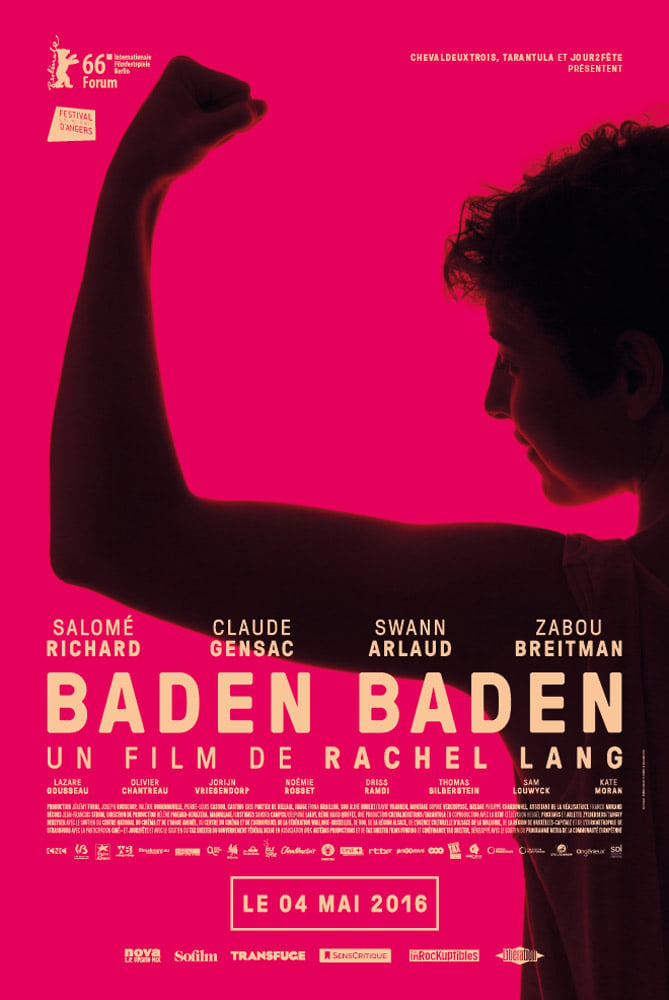

Money Monster est le nom d’une émission télévisée produite par Patty Fenn (Julia Roberts) animée par Lee Gates (George Clooney), un journaliste boursier qui refile à ses auditeurs des tuyaux pas toujours fiables. Le cours de la société Ibis vient de décrocher. Un petit épargnant en colère (Jack O’Connell) déboule sur le plateau, prend Lee Gates en otage et veut comprendre pourquoi il a été ruiné. Coup de cœur pour ce petit film français au titre décalé qui n’a rien à voir avec Baden Baden sinon qu’il se déroule à Strasbourg, de l’autre côté du Rhin. De là à dire que Baden Baden est au cinéma ce que La Chartreuse de Parme est à la littérature il y a un pas que je ne franchirai pas. D’ailleurs je me demande si je ne vais pas rayer cette phrase qui alourdit inutilement ma critique et n’y apporte pas grand-chose.

Coup de cœur pour ce petit film français au titre décalé qui n’a rien à voir avec Baden Baden sinon qu’il se déroule à Strasbourg, de l’autre côté du Rhin. De là à dire que Baden Baden est au cinéma ce que La Chartreuse de Parme est à la littérature il y a un pas que je ne franchirai pas. D’ailleurs je me demande si je ne vais pas rayer cette phrase qui alourdit inutilement ma critique et n’y apporte pas grand-chose.