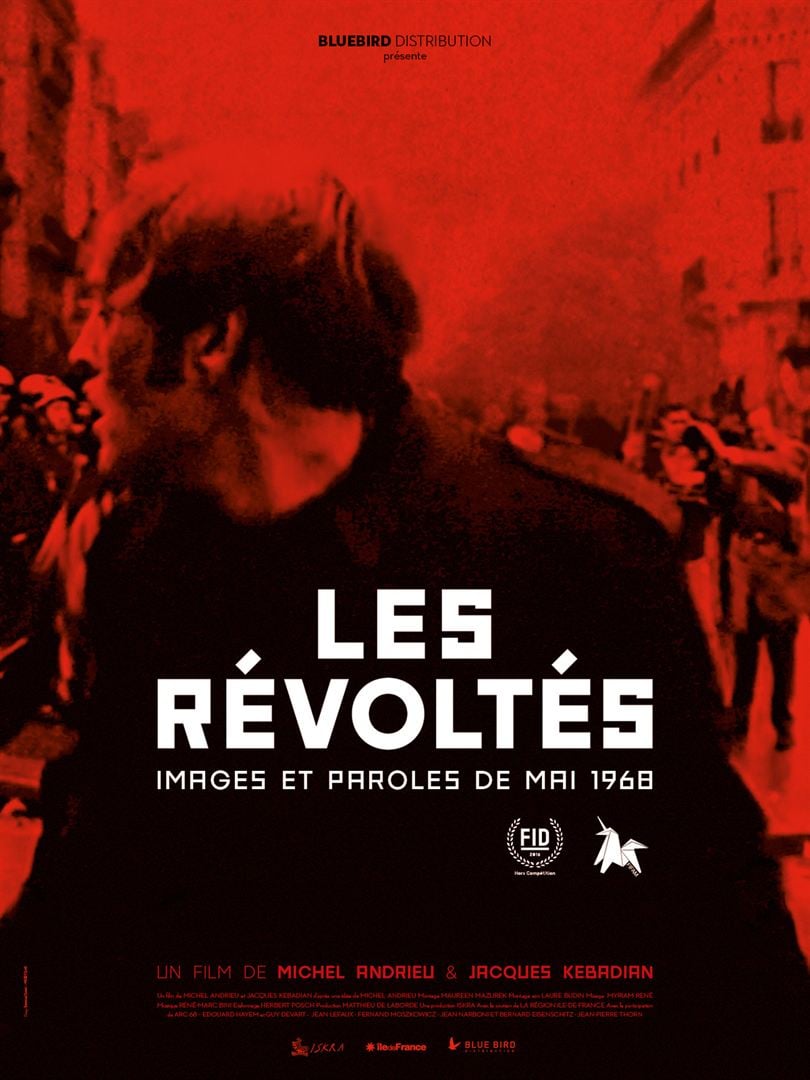

Michel Andrieu et Jacques Kebadian avaient réalisé en 1968 plusieurs courts-métrages au sein du collectif ARC 68. Certains étaient même sortis en salles en 1978 sous le titre Mai par lui-même.

Michel Andrieu et Jacques Kebadian avaient réalisé en 1968 plusieurs courts-métrages au sein du collectif ARC 68. Certains étaient même sortis en salles en 1978 sous le titre Mai par lui-même.

Cinquante ans plus tard, toujours verts, les deux réalisateurs ont décidé de les remonter, sans commentaires ni voix off. Ils se focalisent sur un moment bien particulier : celui de l’impossible « convergence des luttes » étudiante et ouvrière. Ils montrent comment syndicats et partis politiques à la traîne ont essayé de reprendre à leur compte la colère de la jeunesse sans y parvenir.

Il est parfois des retards miraculeux. Les Révoltés aurait dû sortir mi-2018 au plus fort des commémorations du cinquantenaire de mai 68. Sa sortie six mois plus tard coïncide avec les manifestations des Gilets jaunes.

Ce documentaire permet de comparer deux mouvements insurrectionnels et de mieux comprendre leurs différences. Elles sont nombreuses.

La première tient dans les modes d’organisation de la révolution. En 1968, Internet n’existait pas. Pour s’organiser, les manifestants devaient se réunir, passer des jours et des nuits ensemble dans les facultés et les usines. En 2018, les manifestants occupent certes l’espace public, les ronds-points en semaine, les avenues parisiennes chaque samedi. Mais l’agora est devenue virtuelle. La délibération collective réunit des individus isolés derrière leurs écrans. On ne débat plus irl.

La deuxième concerne leurs buts. En 1968, les contestataires s’appuyaient sur une idéologie étayée qui gouvernait la moitié de la planète : le marxisme et ses succédanés léninistes, trotskystes ou maoïstes. En 2018, ce qui frappe est l’absence d’armature intellectuelle des manifestants. On dira que la cause en est dans leur profil socioculturel autrement moins aiguisé que celui des étudiants de la Sorbonne en 1968. Mais elle est aussi dans l’absence d’idéologie existante susceptible d’être mobilisée.

La troisième – quitte à s’essayer au jeu dangereux du pronostic – est leur postérité. Même si mai 68 n’a pas renversé l’ordre capitaliste petit-bourgeois, il l’a considérablement ébranlé. Il a précipité la chute du général De Gaulle un an plus tard. Il a surtout ouvert une autre époque, plus hédoniste, plus permissive. Pas sûr que les Gilets Jaunes aient une telle influence. Une fois les ronds-points libérés, les gilets jaunes remisés, qu’en restera-t-il ? Quelle trace laisseront-ils ?

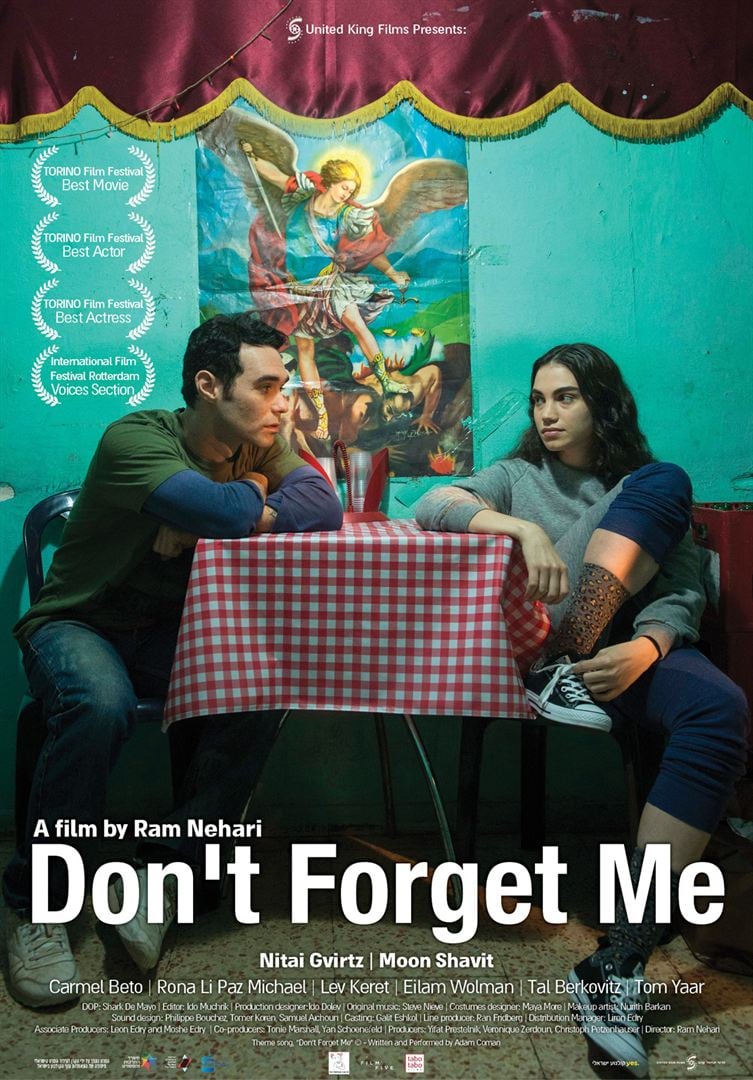

Tom est anorexique. Neil est psychotique. Ils se rencontrent, tombent amoureux, s’enfuient de l’institution spécialisée où Tom est placée sous un étroit régime de surveillance. Ils rêvent de quitter Israël pour l’Europe.

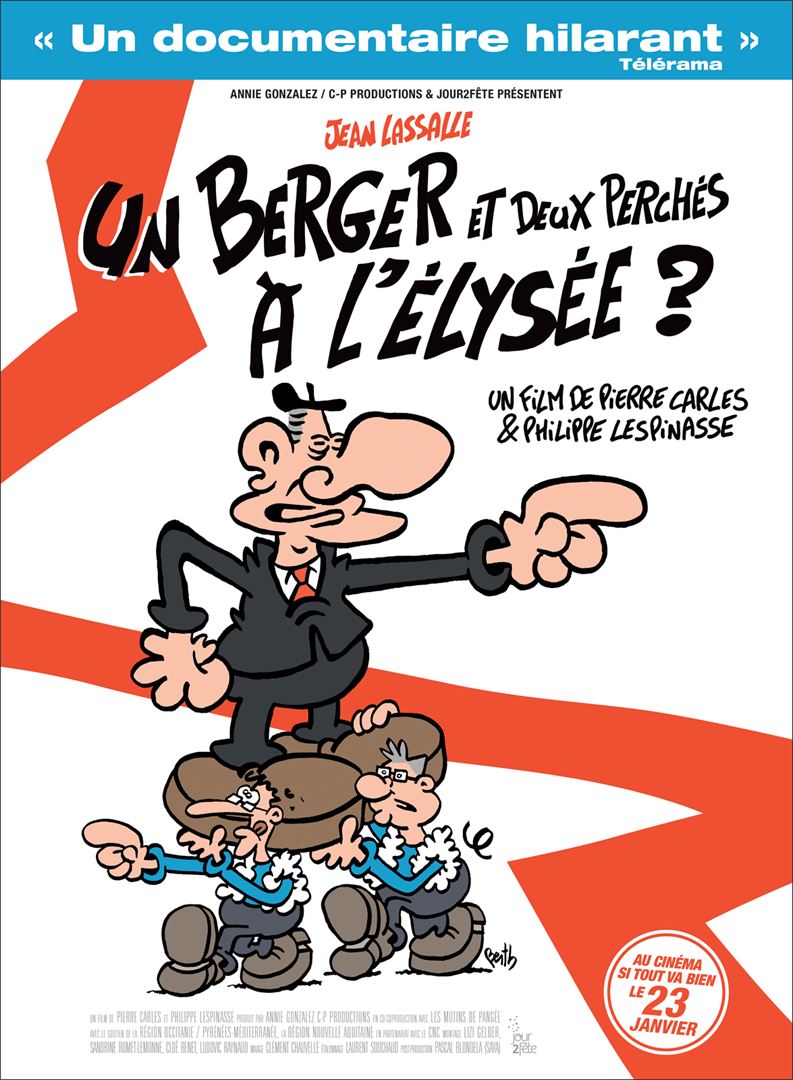

Tom est anorexique. Neil est psychotique. Ils se rencontrent, tombent amoureux, s’enfuient de l’institution spécialisée où Tom est placée sous un étroit régime de surveillance. Ils rêvent de quitter Israël pour l’Europe. En 2016, Jean Lassalle, député Modem des Pyrénées-Atlantiques décide de se lancer dans la course à la présidence de la République. Deux réalisateurs l’accompagnent.

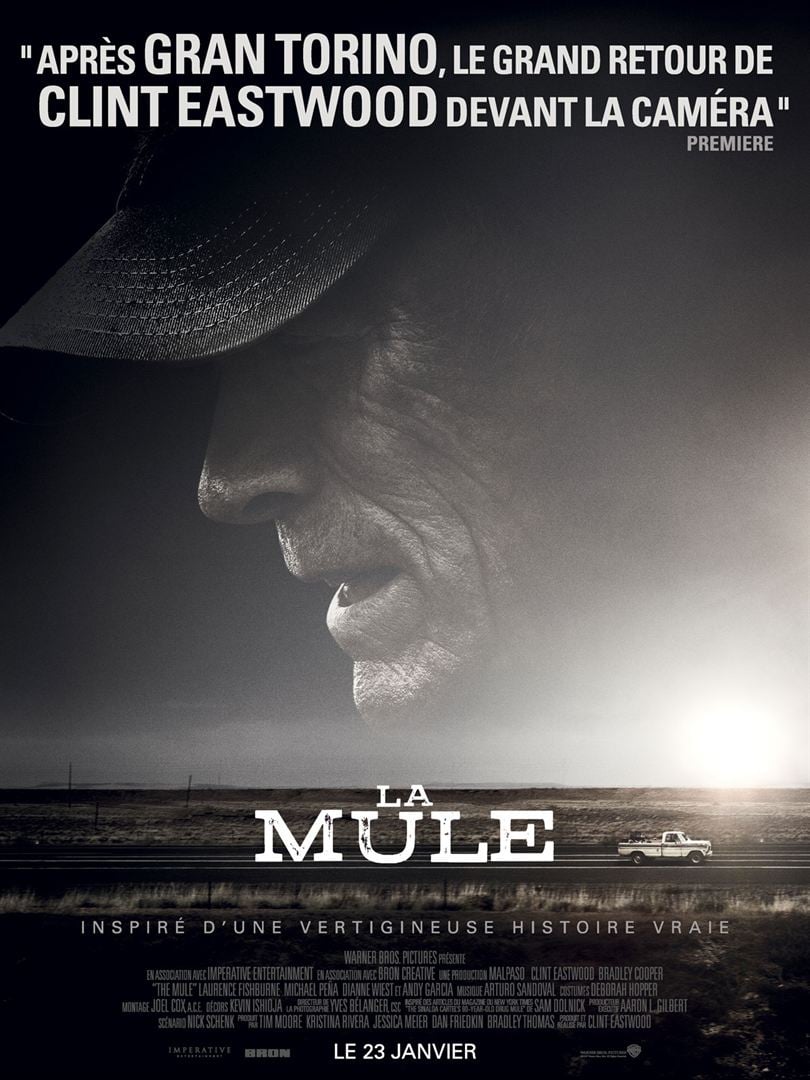

En 2016, Jean Lassalle, député Modem des Pyrénées-Atlantiques décide de se lancer dans la course à la présidence de la République. Deux réalisateurs l’accompagnent. Earl Stone (Clint Eastwood) a consacré sa vie à son entreprise d’horticulture quitte à y sacrifier sa famille : sa femme (Dianne Wiest), sa fille (Alison Eastwood) ne le lui ont pas pardonné. Mais, avec le développement du commerce en ligne, son entreprise périclite. Aussi accepte-t-il sans trop y regarder la proposition que lui fait un cartel mexicain : convoyer des livraisons de drogue de plus en plus importantes entre le Texas et l’Illinois.

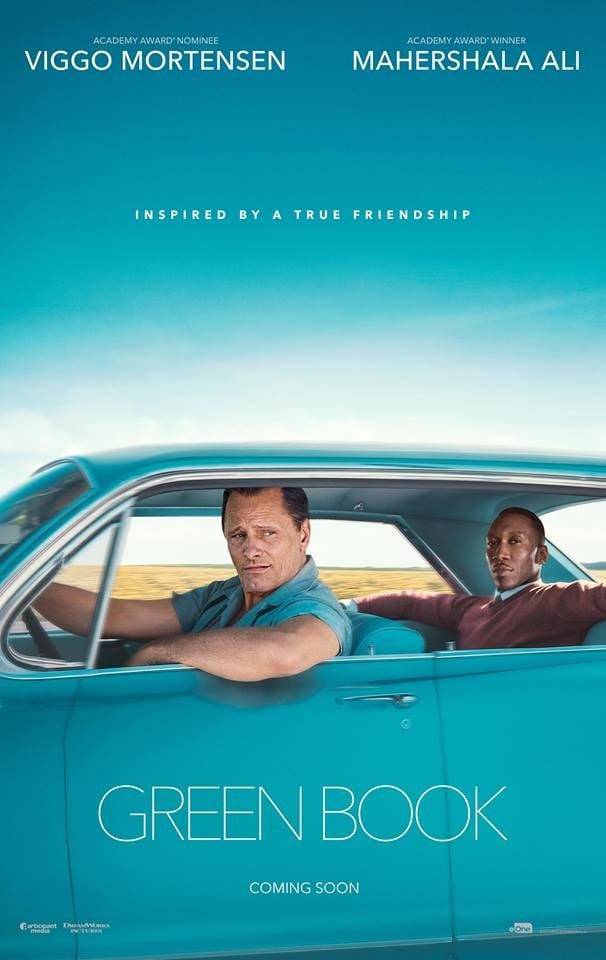

Earl Stone (Clint Eastwood) a consacré sa vie à son entreprise d’horticulture quitte à y sacrifier sa famille : sa femme (Dianne Wiest), sa fille (Alison Eastwood) ne le lui ont pas pardonné. Mais, avec le développement du commerce en ligne, son entreprise périclite. Aussi accepte-t-il sans trop y regarder la proposition que lui fait un cartel mexicain : convoyer des livraisons de drogue de plus en plus importantes entre le Texas et l’Illinois. En 1962, Tony Lip (Viggo Mortensen), un Italien du Bronx, est embauché comme chauffeur par Don Shirley (Mahershala Ali), un pianiste de concert, pour une tournée dans le Sud ségrégationniste.

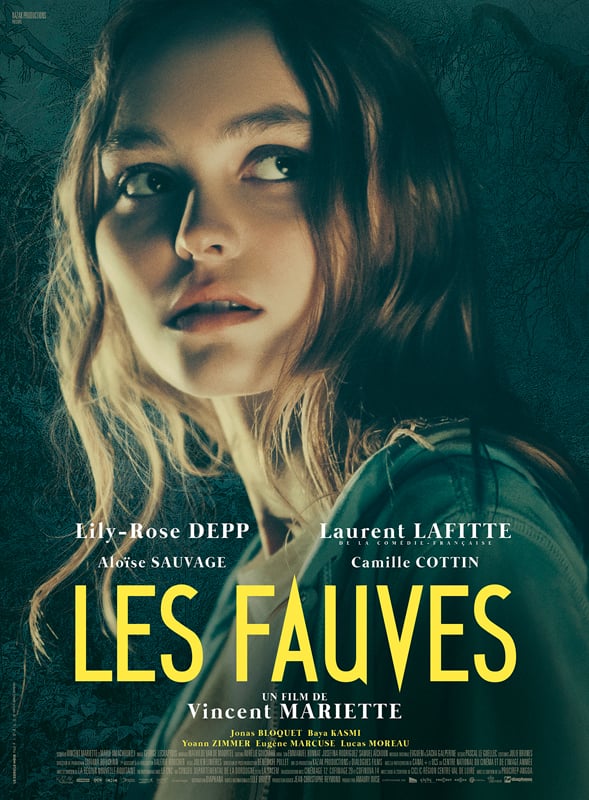

En 1962, Tony Lip (Viggo Mortensen), un Italien du Bronx, est embauché comme chauffeur par Don Shirley (Mahershala Ali), un pianiste de concert, pour une tournée dans le Sud ségrégationniste. C’est l’été dans un camping au bord de la Dordogne. Une rumeur court : une panthère en liberté dans les bois s’attaque aux hommes. Elle en aurait déjà tué un l’an passé et serait peut-être la cause de la disparition de deux autres.

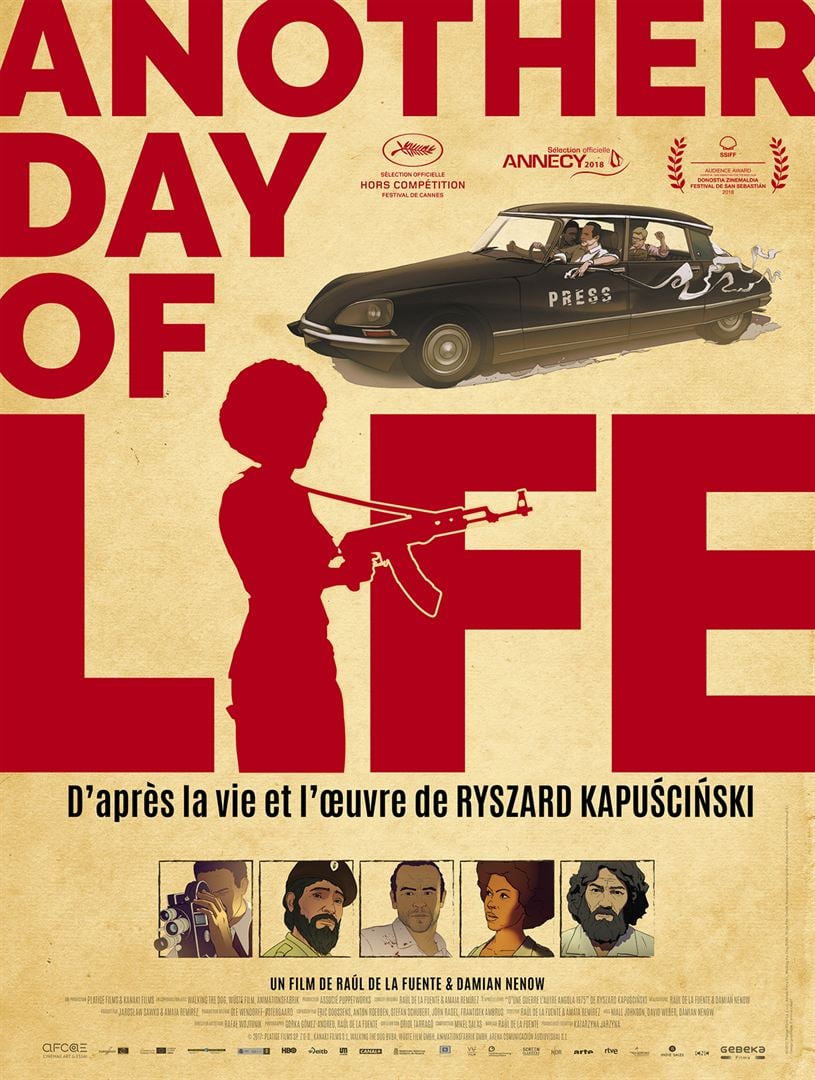

C’est l’été dans un camping au bord de la Dordogne. Une rumeur court : une panthère en liberté dans les bois s’attaque aux hommes. Elle en aurait déjà tué un l’an passé et serait peut-être la cause de la disparition de deux autres. En 1975, le Portugal quitte ses colonies africaines. La date de l’indépendance de l’Angola est fixée au 11 novembre. Deux mouvements se disputent le pouvoir : le MPLA d’obédience communiste et l’UNITA soutenue par les Américains.

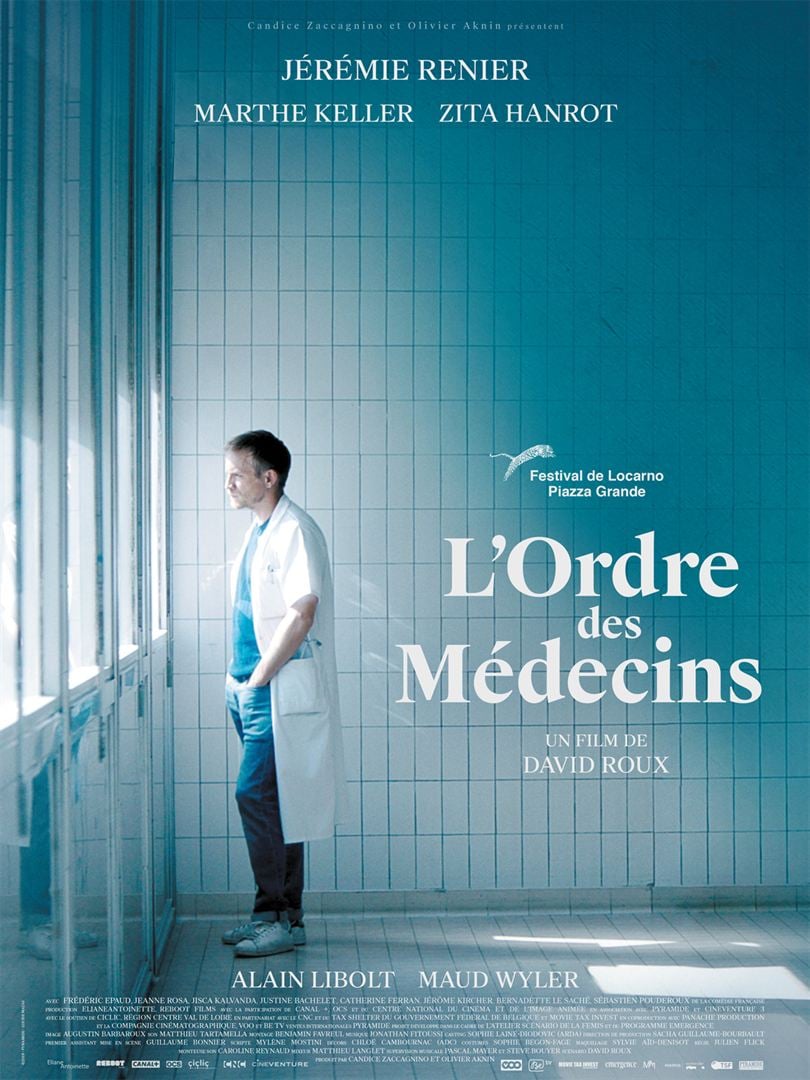

En 1975, le Portugal quitte ses colonies africaines. La date de l’indépendance de l’Angola est fixée au 11 novembre. Deux mouvements se disputent le pouvoir : le MPLA d’obédience communiste et l’UNITA soutenue par les Américains. Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène.

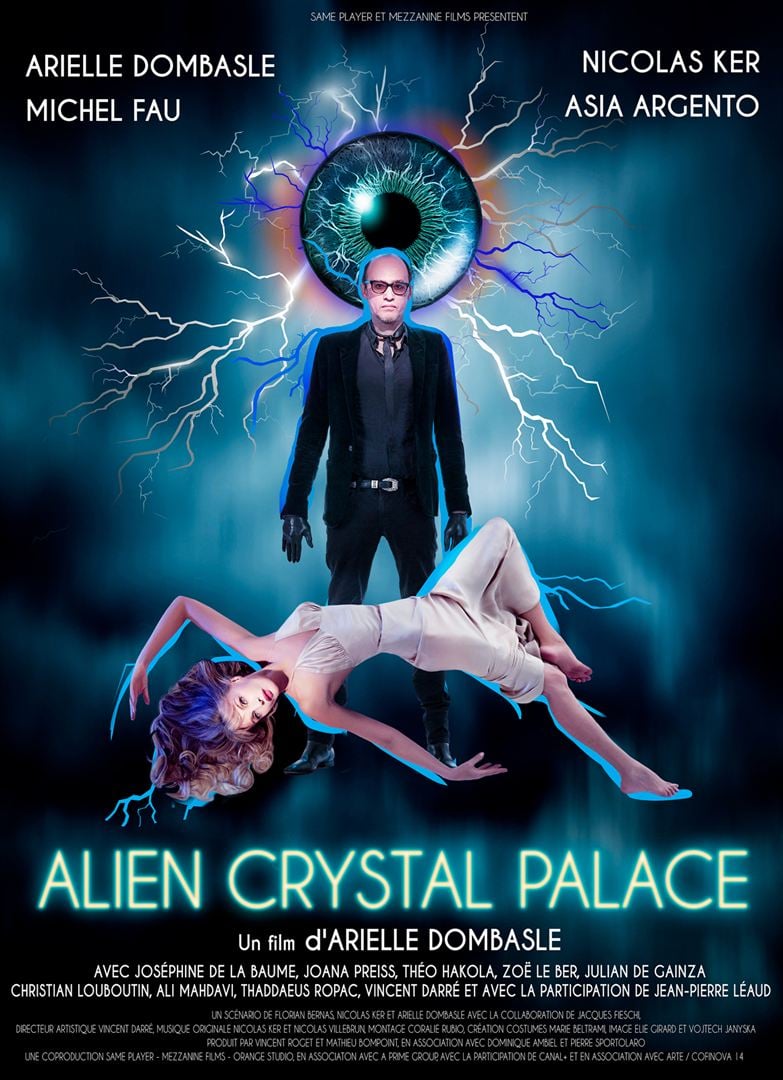

Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène. Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte.

Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte. Ben Burns (Lucas Hedges) a dix-neuf ans. Il est toxicomane. En cure, il vient passer Noël chez ses parents : Holly (Julia Roberts), sa mère, Ivy, sa sœur, Neal son beau-père qu’Holly a épousé après s’être séparée du père de Ben et d’Ivy, ses deux demi-frère et sœur enfin, plus jeunes. Sans oublier le chien Ponce.

Ben Burns (Lucas Hedges) a dix-neuf ans. Il est toxicomane. En cure, il vient passer Noël chez ses parents : Holly (Julia Roberts), sa mère, Ivy, sa sœur, Neal son beau-père qu’Holly a épousé après s’être séparée du père de Ben et d’Ivy, ses deux demi-frère et sœur enfin, plus jeunes. Sans oublier le chien Ponce.