La Terre est menacée par de mystérieux éclairs électriques. Après avoir manqué mourir dans l’accident qui détruit une station orbitale, Roy MacBride (Brad Pitt) est missionné sur les traces de son père, l’astronaute Clifford MacBride (Tommy Lee Jones), qui seize ans plus tôt avait disparu à la tête d’une mission spatiale chargée d’entrer en contact avec d’autres formes d’intelligence. C’est pour Roy le début d’une odyssée aux confins de la galaxie.

La Terre est menacée par de mystérieux éclairs électriques. Après avoir manqué mourir dans l’accident qui détruit une station orbitale, Roy MacBride (Brad Pitt) est missionné sur les traces de son père, l’astronaute Clifford MacBride (Tommy Lee Jones), qui seize ans plus tôt avait disparu à la tête d’une mission spatiale chargée d’entrer en contact avec d’autres formes d’intelligence. C’est pour Roy le début d’une odyssée aux confins de la galaxie.

La science-fiction est un genre étonnant. On l’assimile trop vite à une pyrotechnie puérile façon La Guerre des étoiles ou Avengers. Le genre est beaucoup plus sérieux qui s’autorise plus qu’aucun autre de flirter avec la métaphysique.

Ce n’est pas un hasard si les films les plus profonds – et les plus réussis – de ces dernières années (La La Land mis à part évidemment) sont des films de science-fiction : Interstellar, Gravity, Solaris, Premier contact… On pourrait rajouter à cette brochette exceptionnelle des œuvres moins convaincantes mais qui explorent la même veine de la SF existentielle sinon dépressive : First Man (avec Ryan Gosling), High Life (avec Robert Pattinson), Annihilation (avec Natalie Portman), Sunshine (avec Chris Evans et Cillian Murphy).

James Gray est un grand réalisateur. Il n’avait jamais tourné de films de science-fiction. Mais il n’est pas sûr que Ad Astra en soit vraiment un. Ce qui intéresse le réalisateur et son co-scénariste n’est pas d’explorer les étoiles. Le voyage auquel nous sommes conviés de la Terre à Neptune, en passant par la Lune et par Mars, est une odyssée intérieure. Le thème du film n’est pas la conquête de l’espace, ni la découverte d’autres formes d’intelligence. Il s’agit pour James Gray, comme dans ses précédents films, de raconter la quête du père.

Cette remarque préalable permettra de lever les malentendus qui ont brouillé la réception de ce film exigeant. Les spectateurs en escomptaient, comme pour les films du même genre, de l’action et des scènes à couper le souffle. Ils en ont d’ailleurs pour leur argent : une course poursuite muette sur la Lune dont on parle beaucoup, une scène d’ouverture que je trouve plus impressionnante encore et qu’aucune critique n’a saluée.

Mais l’essentiel n’est pas là. Ad Astra est un film sidérant mais pas un film sidéral. Comme dans Apocalypse Now et Au Coeur des ténèbres, le film parle d’un long voyage aux sources, peu importe qu’il se déroule sur le Mékong, sur le Congo ou dans l’espace interstellaire. Ce voyage-là, on peut le trouver sublimement beau ou terriblement chiant, il n’en reste pas moins d’une ambition folle.

Chaque matin, le réveil de Frank Blanchet (Olivier Gourmet) sonne à 5h45. Dans une maisonnée endormie, il se lève le premier, passe sous une douche glacée, prépare le café de sa femme et de ses enfants, revêt costume et cravate et s’en va travailler. Cet autodidacte s’est fait une place dans une société suisse de transport maritime. Sa vie s’écroule après qu’il a pris une décision difficile dont sa direction lui fait porter seul la responsabilité.

Chaque matin, le réveil de Frank Blanchet (Olivier Gourmet) sonne à 5h45. Dans une maisonnée endormie, il se lève le premier, passe sous une douche glacée, prépare le café de sa femme et de ses enfants, revêt costume et cravate et s’en va travailler. Cet autodidacte s’est fait une place dans une société suisse de transport maritime. Sa vie s’écroule après qu’il a pris une décision difficile dont sa direction lui fait porter seul la responsabilité. Pontagnac (Guillaume Galienne), dragueur invétéré, harcèle Victoire (Alice Pol), une jolie interprète à l’Unesco. Il la poursuit jusqu’à son domicile où il découvre qu’elle est l’épouse de Vatelin (Danny Boom), un vieil ami du Racing. Son embarras grandit encore quand arrive son épouse (Laure Calamy), qui questionne à bon droit la fidélité de son époux.

Pontagnac (Guillaume Galienne), dragueur invétéré, harcèle Victoire (Alice Pol), une jolie interprète à l’Unesco. Il la poursuit jusqu’à son domicile où il découvre qu’elle est l’épouse de Vatelin (Danny Boom), un vieil ami du Racing. Son embarras grandit encore quand arrive son épouse (Laure Calamy), qui questionne à bon droit la fidélité de son époux. En 1979, Pierre Jarjean (Guillaume Canet) revient d’un long séjour au Wyoming pour racheter à son père (Rufus) la ferme familiale en Mayenne. Galvanisé par ce qu’il a découvert en Amérique, il compte bien appliquer les mêmes méthodes avant-gardistes et transformer la modeste exploitation en agri-business.

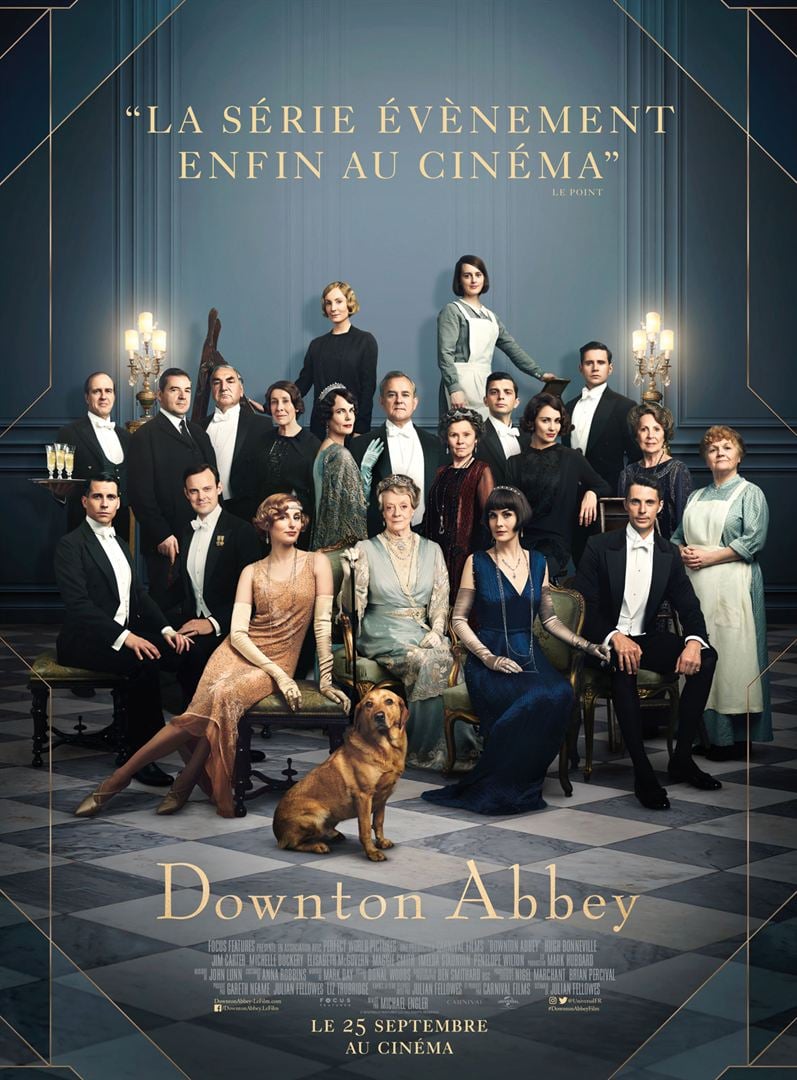

En 1979, Pierre Jarjean (Guillaume Canet) revient d’un long séjour au Wyoming pour racheter à son père (Rufus) la ferme familiale en Mayenne. Galvanisé par ce qu’il a découvert en Amérique, il compte bien appliquer les mêmes méthodes avant-gardistes et transformer la modeste exploitation en agri-business. Le roi et la reine d’Angleterre, en visite dans le Yorkshire, s’invitent pour une journée à Downton Abbey. L’annonce bouleverse tout autant Lord Grantham, sa femme et ses filles que leur nombreuse domesticité. Upstairs et downstairs, tous s’activent dans la perspective de la visite royale.

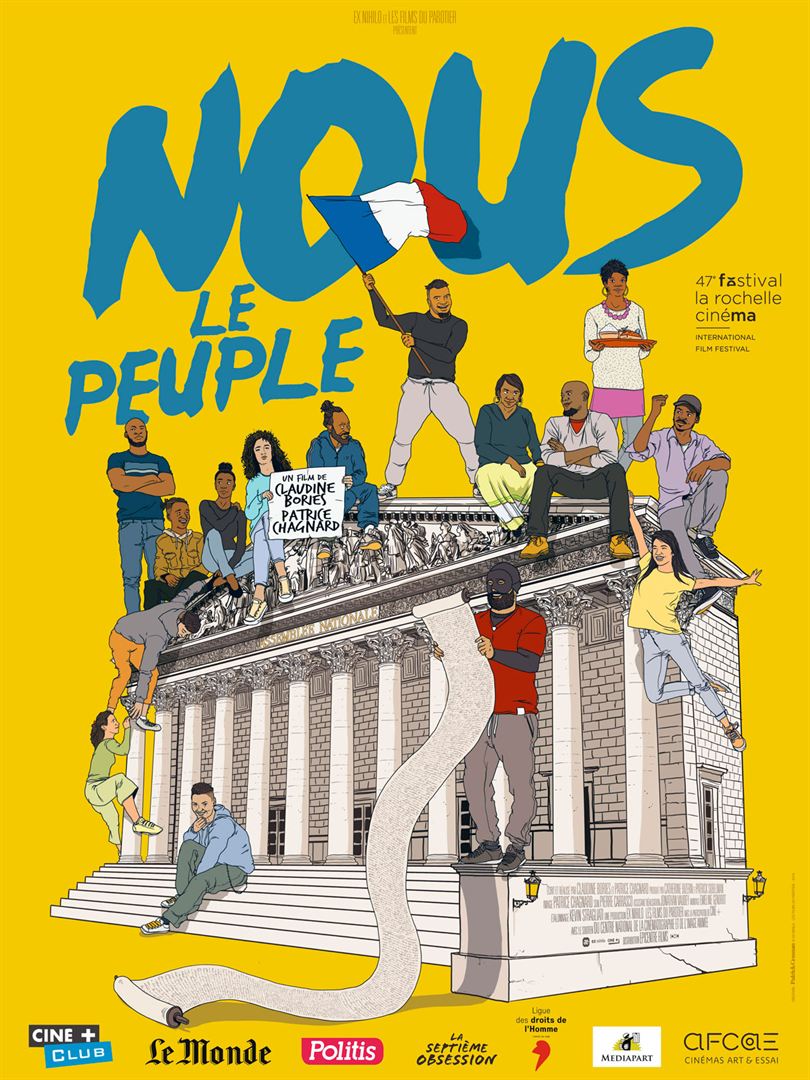

Le roi et la reine d’Angleterre, en visite dans le Yorkshire, s’invitent pour une journée à Downton Abbey. L’annonce bouleverse tout autant Lord Grantham, sa femme et ses filles que leur nombreuse domesticité. Upstairs et downstairs, tous s’activent dans la perspective de la visite royale. Début 2018. Tandis que le projet de loi constitutionnelle est discuté au Parlement, trois groupes de citoyens réunis par l’association d’éducation populaire « Les Lucioles du Doc » – des prisonniers de Fleury-Mérogis, des lycéens de Sarcelles et des femmes de Villeneuve Saint-Georges – entreprennent de réécrire la Constitution française.

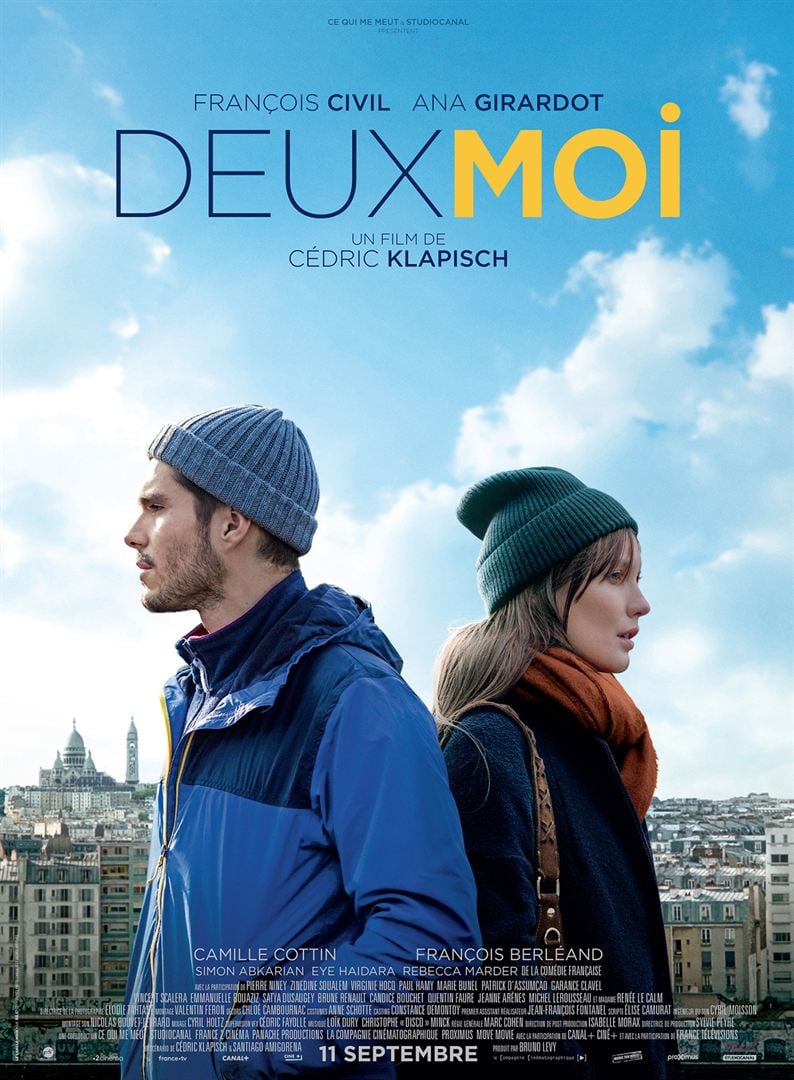

Début 2018. Tandis que le projet de loi constitutionnelle est discuté au Parlement, trois groupes de citoyens réunis par l’association d’éducation populaire « Les Lucioles du Doc » – des prisonniers de Fleury-Mérogis, des lycéens de Sarcelles et des femmes de Villeneuve Saint-Georges – entreprennent de réécrire la Constitution française. Mélanie (Ana Girardot) et Rémy (François Civil) ont trente ans. Ils habitent le dix-huitième arrondissement. Ils sont voisins, ne se sont jamais adressés la parole mais ont des vies parallèles. La solitude les broie, le stress les ronge : elle parce qu’elle doit faire une présentation au comité directeur de son laboratoire, lui parce qu’il vient d’être reclassé dans son entreprise de vente en ligne. Elle est hypersomniaque ; le sommeil le fuit. Ils décident de consulter un psychothérapeute.

Mélanie (Ana Girardot) et Rémy (François Civil) ont trente ans. Ils habitent le dix-huitième arrondissement. Ils sont voisins, ne se sont jamais adressés la parole mais ont des vies parallèles. La solitude les broie, le stress les ronge : elle parce qu’elle doit faire une présentation au comité directeur de son laboratoire, lui parce qu’il vient d’être reclassé dans son entreprise de vente en ligne. Elle est hypersomniaque ; le sommeil le fuit. Ils décident de consulter un psychothérapeute. Le jeune Theo vient de rencontrer Pipa et son oncle dans la salle 32 du Metropolitan Museum lorsqu’une explosion (dont on ne saura jamais la cause) renverse son monde. La mère de Theo est tuée et l’oncle de Pipa, au moment de mourir, lui confie la garde du Chardonneret, une petite toile peinte en 1654 par un peintre néerlandais.

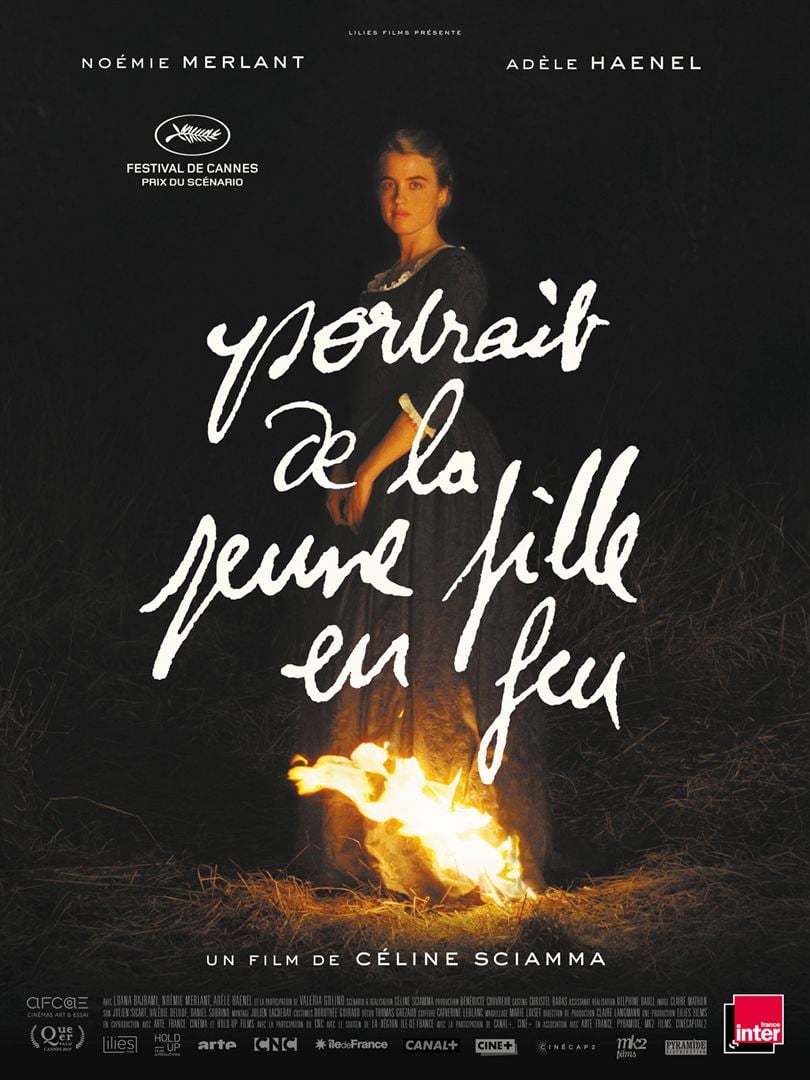

Le jeune Theo vient de rencontrer Pipa et son oncle dans la salle 32 du Metropolitan Museum lorsqu’une explosion (dont on ne saura jamais la cause) renverse son monde. La mère de Theo est tuée et l’oncle de Pipa, au moment de mourir, lui confie la garde du Chardonneret, une petite toile peinte en 1654 par un peintre néerlandais. À la fin du dix-huitième siècle, en dépit des obstacles opposés à son sexe, Marianne (Noémie Merlant) exerce la profession de peintre. Elle enseigne son art à quelques étudiantes. Un tableau lui rappelle des souvenirs.

À la fin du dix-huitième siècle, en dépit des obstacles opposés à son sexe, Marianne (Noémie Merlant) exerce la profession de peintre. Elle enseigne son art à quelques étudiantes. Un tableau lui rappelle des souvenirs. Inga et son mari sont agriculteurs. L’entretien de leurs vaches occupe tout leur temps.

Inga et son mari sont agriculteurs. L’entretien de leurs vaches occupe tout leur temps.