Il y a deux façons de recevoir le dernier film de Bruno Dumont. La première est de crier au génie. La seconde à l’imposture.

Il y a deux façons de recevoir le dernier film de Bruno Dumont. La première est de crier au génie. La seconde à l’imposture.

J’ai vu le film il y a trois jours et, dérogeant aux règles que je m’impose, ne suis pas arrivé à en faire la critique immédiatement. J’hésitais, j’oscillais, j’atermoyais… Je lui a mis successivement quatre étoiles (je criais au génie). Puis zéro (je criais à l’imposture). J’ai même failli renoncer à en parler – ce qui en aurait fait un cas unique depuis le 6 janvier 2016, ayant systématiquement depuis cette date historique chroniqué tous les films, hollywoodiens ou moldo-slovaques que je vois.

Bruno Dumont est un réalisateur intrigant. Je l’ai découvert avec La Vie de Jésus et L’Humanité, ses premiers films, à la fin des années quatre-vingt-dix, tournés dans ce Nord dont il est originaire, filmant une réalité sociale au scalpel. Puis lentement, Dumont m’a perdu. Son cinéma a pris avec Hors Satan et Camille Claudel 1915 un tour de plus en plus élégiaque. Le mysticisme dans lequel baignaient ses œuvres m’impressionnait autant qu’il me rebutait. « Pas mon kiff » comme le disent les jeunes d’aujourd’hui. Le divorce était consommé avec Ma Loute dont les bouffonneries outrées ont achevé de m’en détourner.

Vaguement masochiste, je suis allé voir Jeanne. J’étais curieux de découvrir ce que Dumont ferait de cette figure iconique qui a tant inspiré le cinéma de Georges Méliès à Luc Besson, tour à tour vierge sacrificielle, résistante nationale ou ado punk. J’avais raté Jeannette, sorti deux ans plus tôt, mal distribué et quasi invisible.

Dès les premières minutes, le décor est planté.

C’est bien simple : il n’y en a pas ! Le siège de Paris est filmé… sur une dune du nord de la France. C’est dans le même décor, dans un bunker allemand (sic), qu’on retrouvera deux heures plus tard la Pucelle emprisonnée avant son exécution. Entre les deux, son procès sera filmé, à rebours de toute crédibilité historique, dans la majestueuse cathédrale d’Amiens.

S’agit-il, comme on l’a déjà vu avec Roméo et Juliette ou Richard III d’une transposition à l’époque moderne d’un sujet dont on souligne de la sorte l’actualité ? Pas du tout. Dumont ne se revendique d’aucune modernité. Au contraire. On a l’impression que le décor a été choisi faute de mieux, parce que la production n’avait pas les moyens de reconstituer la place du marché de Rouen.

Dans ce décor incongru, les acteurs jouent. Mais s’agit-il vraiment d’acteurs ? Jouent-ils ? Bruno Dumont utilise des amateurs – et on se demande bien ce que Fabrice Lucchini (né en 1951) vient faire dans le rôle du roi de France Charles VII censé avoir vingt-six ans lors de sa dernière rencontre avec Jeanne d’Arc après son sacre à Reims.

Dans le rôle de la Pucelle, Bruno Dumont a choisi une gamine de dix ans. La jeune Lise Leplat Prudhomme est filmée en longs plans fixes, souvent en contre-plongée – pour la rapetisser ou pour suggérer qu’elle dialogue avec les cieux ? Elle n’affiche qu’une seule expression : le refus irréductible de plier devant ses interrogateurs. À force de répéter « cela ne vous regarde pas », elle nous fait passer l’envie de la regarder.

L’acteur qui interprète Gilles de Rais – entré dans la légende pour les crimes raffinés dont il s’est rendu coupable – n’est guère plus âgé.

La direction d’acteurs laisse perplexe. Elle vise en général à améliorer le jeu des comédiens, à le rendre plus naturel. Celle de Bruno Dumont semble-t-il vise le contraire : les rendre le plus ampoulé, le plus artificiel possible. Dans quel but ?

Et il y a Christophe. Oui. Christophe. Le chanteur septuagénaire dont le dernier tube remonte à 1967. Il interprète le rôle d’un moine encapuchonné dont les chansons illustrent pachydermiquement l’action qui se déroule. Mon amie Caroline Vié dans 20 minutes évoque un « soupir de surprise charmée » au moment de son apparition. Moins bienveillant qu’elle, j’ai surtout entendu dans la salle des ricanements sardoniques.

Je lis dans les Cahiers du cinéma que Bruno Dumont manie une « langue étrangère inouïe à l’intérieur du cinéma français ». Inouïe ou inaudible ?

Antoine a douze ans. Il vit seul avec sa mère (Sandrine Bonnaire) dans un petit village des Ardennes belges. Un jour en forêt, il tue accidentellement Rémi, le fils de ses voisins. Paniqué, il dissimule le corps.

Antoine a douze ans. Il vit seul avec sa mère (Sandrine Bonnaire) dans un petit village des Ardennes belges. Un jour en forêt, il tue accidentellement Rémi, le fils de ses voisins. Paniqué, il dissimule le corps. Gatsby (Timothée Chalumet) et sa fiancée Ashleigh (Elle Fanning) se sont rencontrés sur le campus d’une faculté. Prenant prétexte de l’interview que Ashleigh a décroché avec le grand réalisateur Roland Pollard (Liev Schreiber), le couple passe le week-end à New York. Pour Ashleigh, originaire de l’Arizona, tout est sujet à émerveillement.

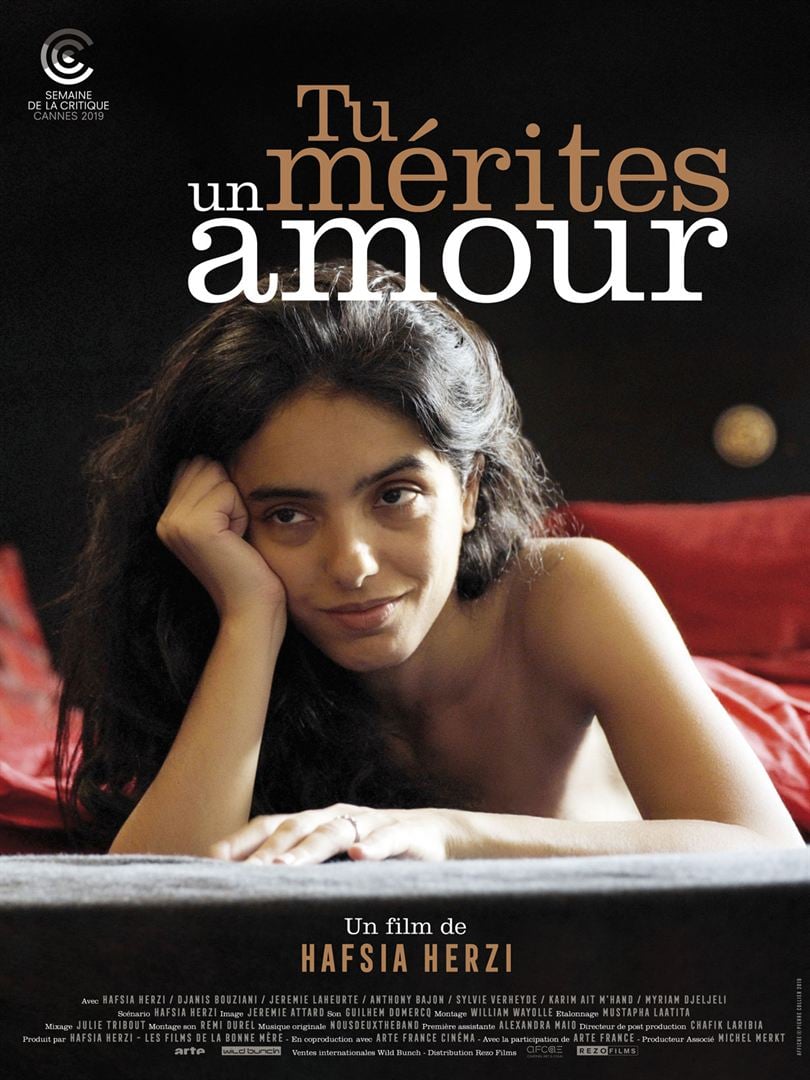

Gatsby (Timothée Chalumet) et sa fiancée Ashleigh (Elle Fanning) se sont rencontrés sur le campus d’une faculté. Prenant prétexte de l’interview que Ashleigh a décroché avec le grand réalisateur Roland Pollard (Liev Schreiber), le couple passe le week-end à New York. Pour Ashleigh, originaire de l’Arizona, tout est sujet à émerveillement. Lila (Hafsia Herzi) vit très mal sa rupture avec Rémi. Colère et abattement, désir et répulsion, jalousie et indifférence, ses sentiments sont aussi excessifs que douloureux.

Lila (Hafsia Herzi) vit très mal sa rupture avec Rémi. Colère et abattement, désir et répulsion, jalousie et indifférence, ses sentiments sont aussi excessifs que douloureux. Teddy (MHD) est incarcéré dans un centre éducatif fermé pour avoir assassiné son père violent en protégeant son petit frère de ses coups. Il y est accueilli par un éducateur bienveillant (Jalil Lespert) et par une psychologue attentive (Aïssa Maïga). Mais la cohabitation avec les autres mineurs placés ne va pas de soi.

Teddy (MHD) est incarcéré dans un centre éducatif fermé pour avoir assassiné son père violent en protégeant son petit frère de ses coups. Il y est accueilli par un éducateur bienveillant (Jalil Lespert) et par une psychologue attentive (Aïssa Maïga). Mais la cohabitation avec les autres mineurs placés ne va pas de soi. Garde du corps intrépide et misogyne, Nicky Larson (Philippe Lacheau) est recruté par le professeur Letellier (Didier Bourdon). Sa mission : récupérer le parfum de Cupidon, une fragrance qui rend irrésistible celui qui s’en parfume. Pour l’aider dans sa tâche, Nicky Larson peut compter sur la complicité de Laura (Elodie Fontan).

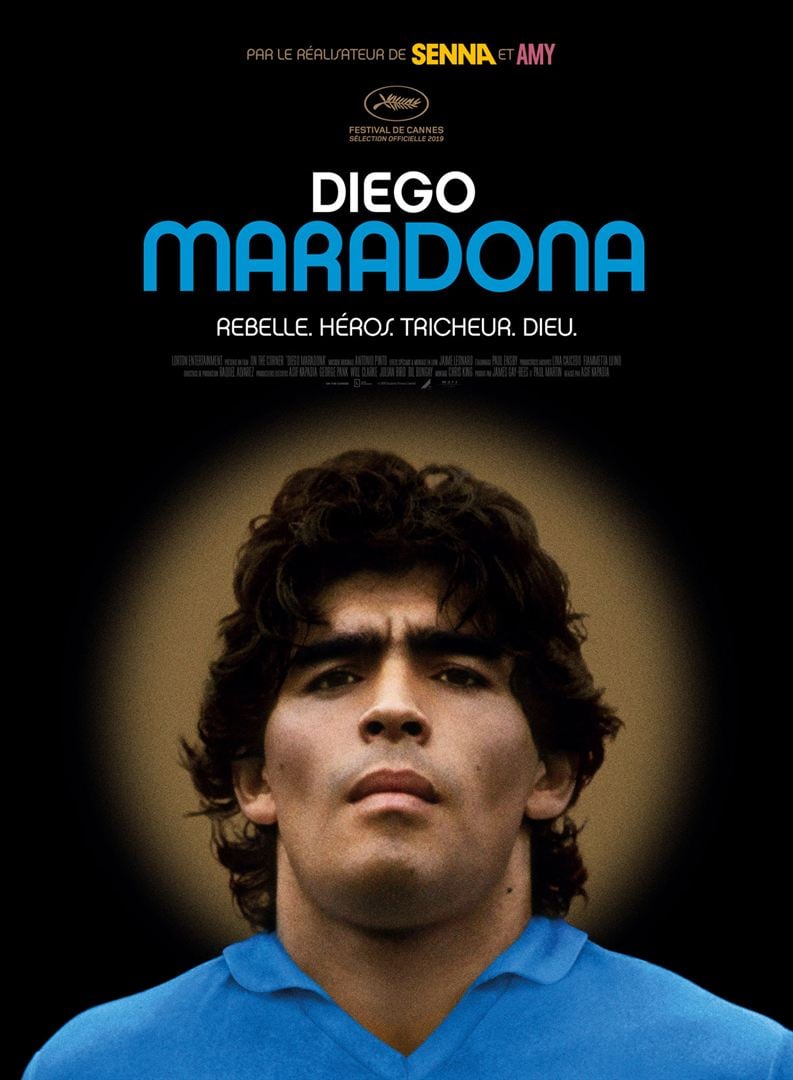

Garde du corps intrépide et misogyne, Nicky Larson (Philippe Lacheau) est recruté par le professeur Letellier (Didier Bourdon). Sa mission : récupérer le parfum de Cupidon, une fragrance qui rend irrésistible celui qui s’en parfume. Pour l’aider dans sa tâche, Nicky Larson peut compter sur la complicité de Laura (Elodie Fontan). Diego Maradona est peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps. Sa gloire fut aussi grande dans les années quatre-vingt que sa déchéance sordide sur fond de cocaïne et d’obésité morbide dix ans plus tard.

Diego Maradona est peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps. Sa gloire fut aussi grande dans les années quatre-vingt que sa déchéance sordide sur fond de cocaïne et d’obésité morbide dix ans plus tard. Un gangster, qui contrôle l’industrie des machines à sous, fait régner par la terreur sa loi sur la ville.

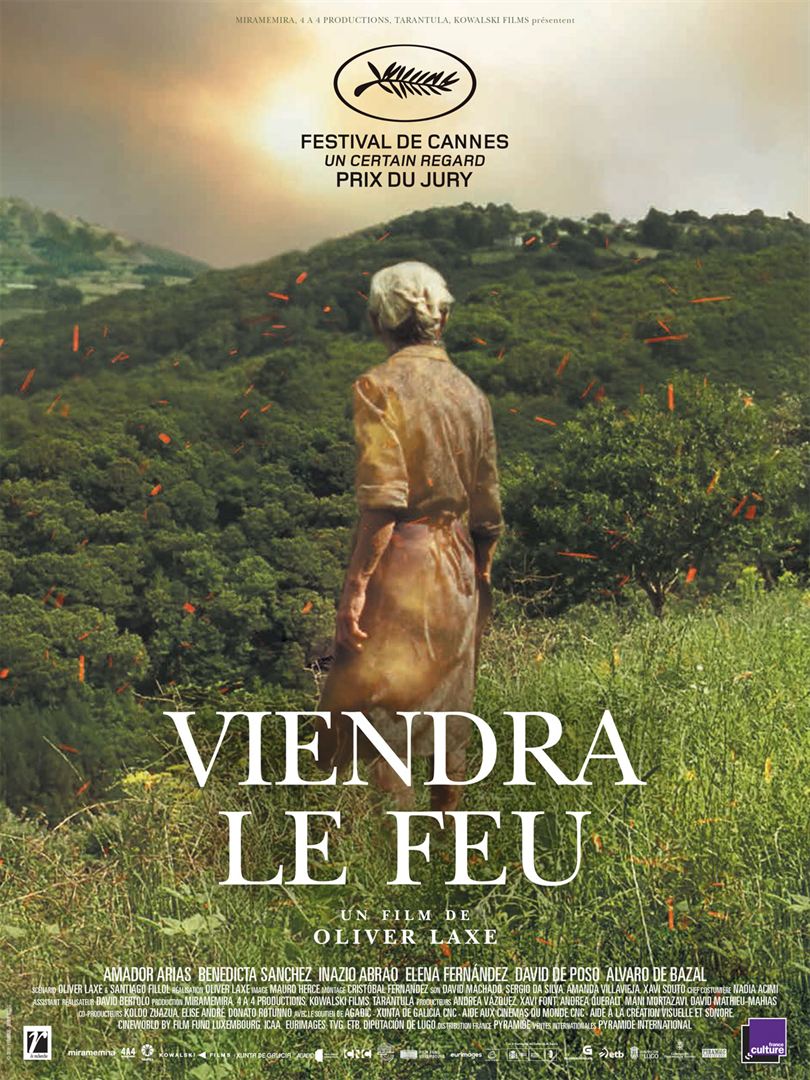

Un gangster, qui contrôle l’industrie des machines à sous, fait régner par la terreur sa loi sur la ville. Un pyromane sort de prison. Après avoir purgé deux ans de peine, Amador Coro, la quarantaine, revient dans les montagnes de Galice à la ferme familiale. Sa vie s’y déroule paisiblement, auprès de sa mère, au rythme des saisons.

Un pyromane sort de prison. Après avoir purgé deux ans de peine, Amador Coro, la quarantaine, revient dans les montagnes de Galice à la ferme familiale. Sa vie s’y déroule paisiblement, auprès de sa mère, au rythme des saisons. Juste (Timothée Robart) erre autour des Buttes-Chaumont. Amnésique, il est devenu invisible aux autres humains, sauf à quelques uns qu’il aide à se remémorer un souvenir agréable afin de faciliter leur « passage ».

Juste (Timothée Robart) erre autour des Buttes-Chaumont. Amnésique, il est devenu invisible aux autres humains, sauf à quelques uns qu’il aide à se remémorer un souvenir agréable afin de faciliter leur « passage ».