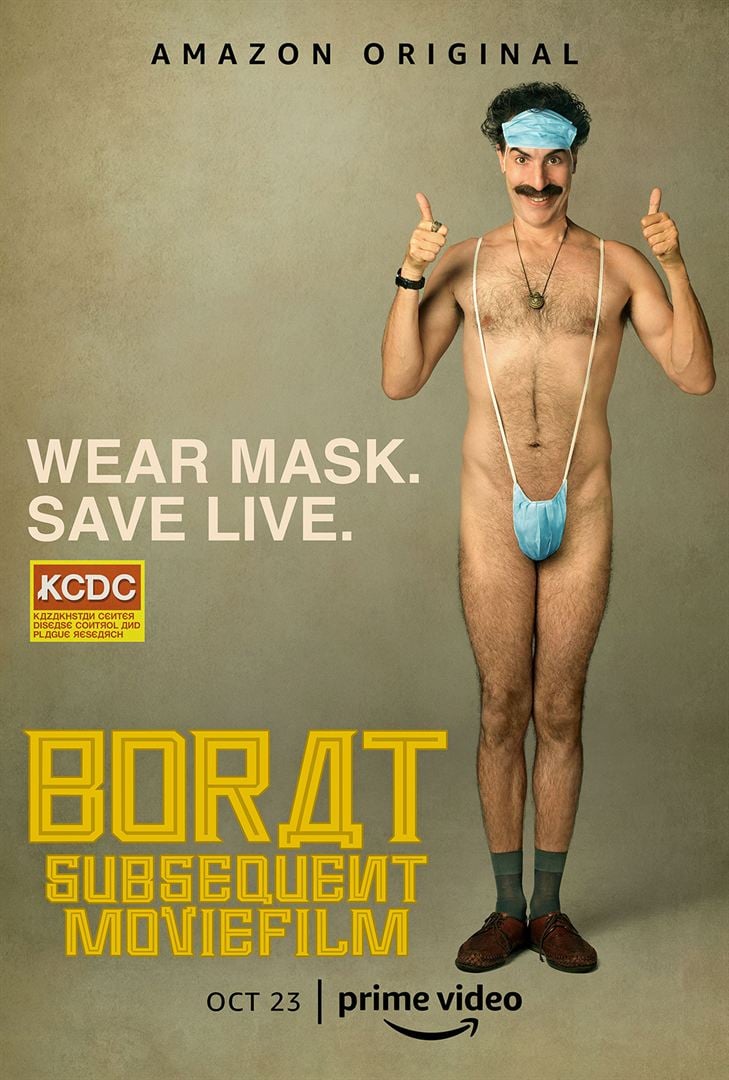

Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage.

Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage.

Borat est de retour.

Comment pouvait-il en être autrement ? Certes le créateur de ce personnage iconoclaste, le Britannique Sacha Baron Cohen, avait juré ses grands dieux que son film n’aurait pas de suite. Mais après avoir engrangé en 2007 plus de deux cent cinquante millions de dollars de recettes (pour un budget de dix-huit millions seulement), comment résister à la perspective de faire coup double ?

Pour ne pas décevoir ses fans, Borat 2 est condamné à ré-utiliser les mêmes recettes que Borat 1. Sur le fond : un soi-disant journaliste kazakh au sabir hilarant tend aux Etats-Unis le miroir déformant de ses pires défauts (antisémitisme, sexisme, complotisme, bigoterie…) auxquels s’ajoute depuis 2020 le refus de certaines franges de la population de se plier aux précautions sanitaires que la pandémie du Covid appelle. Dans la forme : des saynètes sont filmées en caméra cachée où des Américains se font piéger.

Le fond fait toujours autant rire. Borat 2 contient des scènes inégales plus ou moins drôles. Certaines sont franchement hilarantes et risquent, comme celles du premier opus, de devenir cultes. L’une en particulier a déjà défrayé la chronique où l’on voit Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York, l’un des plus fidèles supporters de Donald Trump, céder au charme d’une journaliste et l’accompagner dans une chambre d’hôtel.

Mais le rire que Borat suscite est un rire bien particulier. Il est basé sur la gêne, sur l’outrance. C’est un rire qui suscite un malaise. On se souvient, dans le premier film, de cette scène où Borat, feignant d’ignorer le fonctionnement des toilettes américaines, en était sorti avec un sac plastique rempli de ses excréments. On peut la trouver hilarante ; on peut aussi la trouver très embarrassante. C’est le même embarras que j’ai ressenti durant le bal des débutantes où la fille de Borat (interprétée par l’épatante Maria Bakalova) exhibe son sexe rougi par ses règles.

Dans la forme, Borat 2 atteint vite ses limites. Le visage de Sacha Baron Cohen est en effet devenu trop célèbre pour permettre à l’acteur de filmer dans l’anonymat ses rencontres. Il est condamné à se grimer ou à se dédoubler à travers sa fille. Certaines scènes ont été réellement tournées en caméra cachée; mais il semblerait qu’elles ne l’aient pas toutes été, rompant le pacte tacite qui liait le réalisateur à ses spectateurs.

Qui aura aimé Borat 1 risque d’être déçu de cette resucée sans surprise. Qui ne l’aura pas aimé ne pourra qu’être déçu.

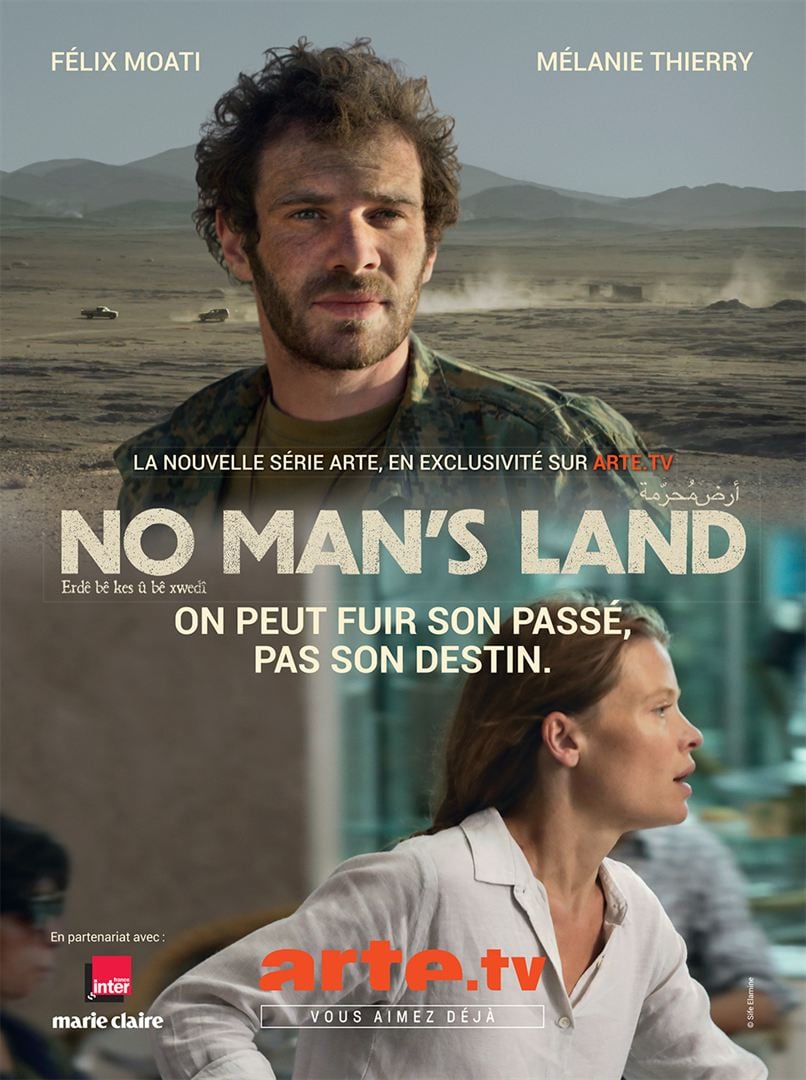

2014. Antoine Habert (Félix Moati) n’a jamais réussi à faire le deuil de sa sœur Anna (Mélanie Thierry), morte au Caire deux ans plus tôt dans un attentat à la bombe. Il croit la reconnaître à la télévision dans les rangs des YPG, ces brigades kurdes qui combattent en Syrie contre Daesh. Pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à la frontière turque où il manque d’être kidnappé par Daesh et doit la vie aux YPG.

2014. Antoine Habert (Félix Moati) n’a jamais réussi à faire le deuil de sa sœur Anna (Mélanie Thierry), morte au Caire deux ans plus tôt dans un attentat à la bombe. Il croit la reconnaître à la télévision dans les rangs des YPG, ces brigades kurdes qui combattent en Syrie contre Daesh. Pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à la frontière turque où il manque d’être kidnappé par Daesh et doit la vie aux YPG. Ocho est argentin et vit à New York. Javi est espagnol et vit à Berlin. Les deux hommes se rencontrent à Barcelone, se draguent, se plaisent et couchent ensemble. Coup d’un soir ? ou début d’une grande histoire d’amour ?

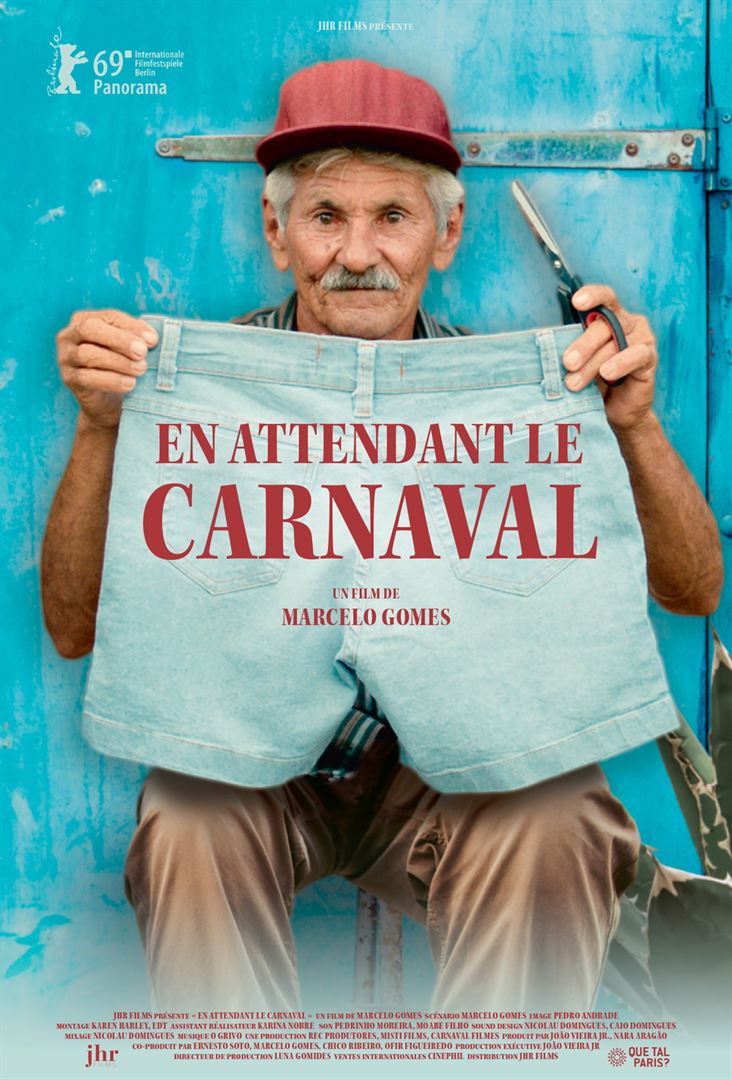

Ocho est argentin et vit à New York. Javi est espagnol et vit à Berlin. Les deux hommes se rencontrent à Barcelone, se draguent, se plaisent et couchent ensemble. Coup d’un soir ? ou début d’une grande histoire d’amour ? Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche.

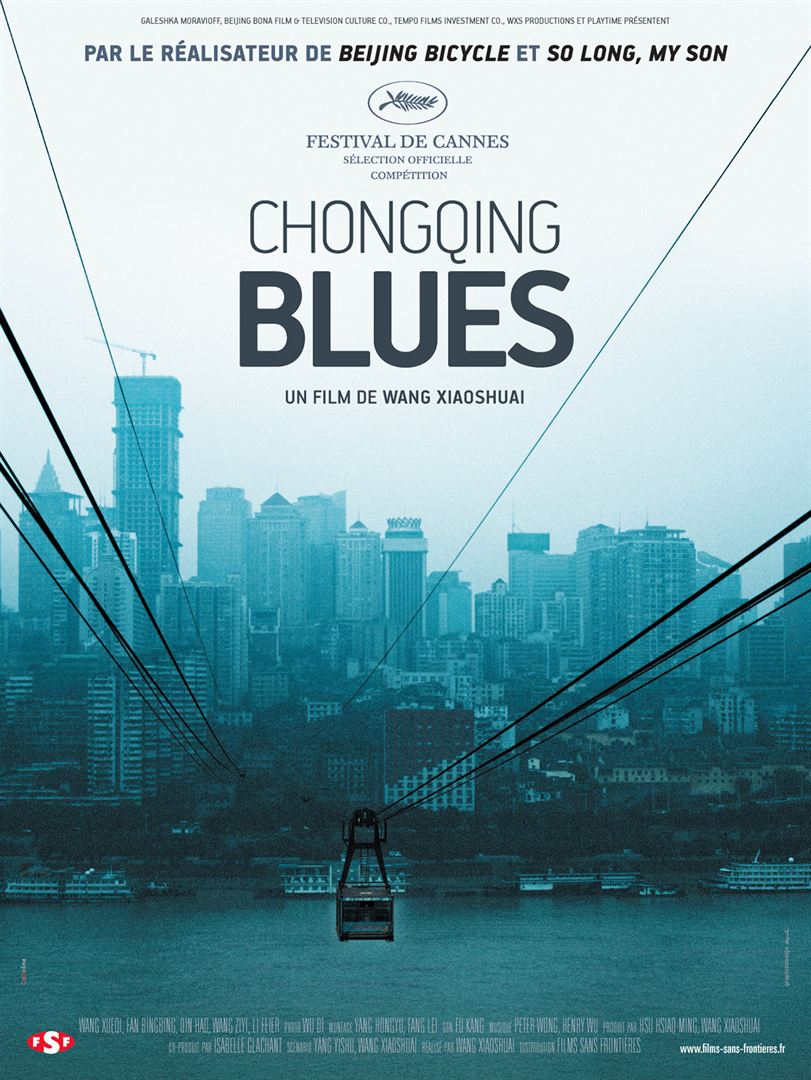

Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche. Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir.

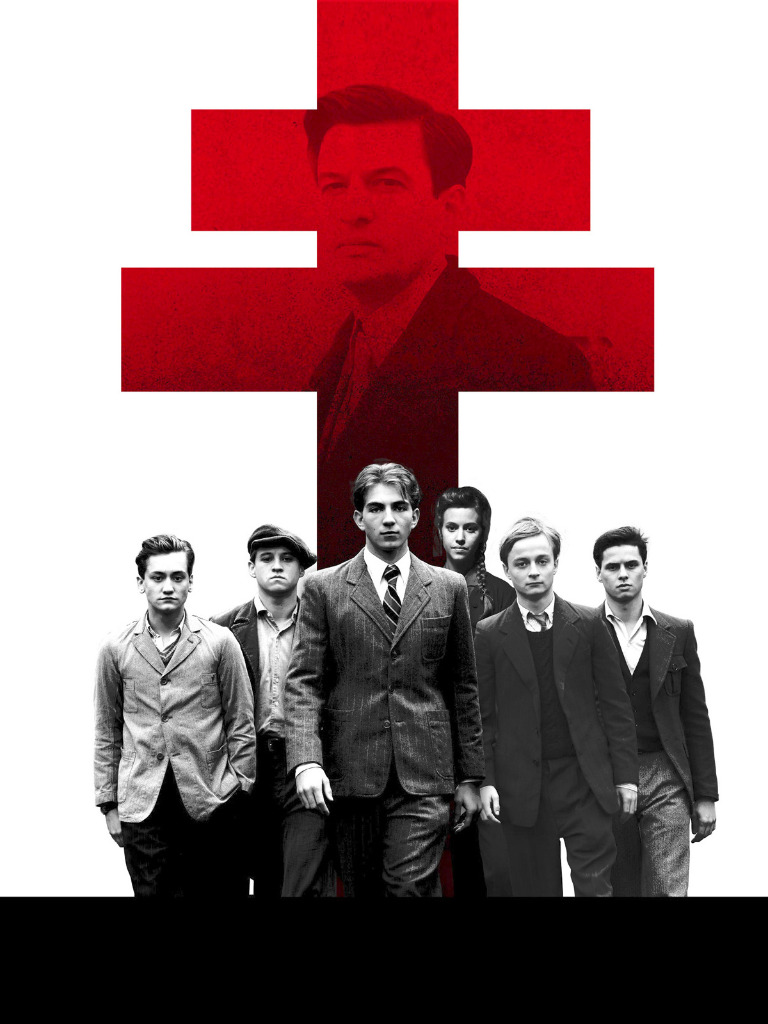

Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir. Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin pendant onze mois avant son arrestation à Calluire en juin 1943. Alias Caracalla raconte ses trois années de Résistance depuis son départ de France en juin 1940 jusqu’à ce funeste épilogue. Il raconte surtout la mue d’un homme, âgé de vingt ans à peine en 1940, farouchement patriote, élevé dans la haine de la République et du Juif, qui saura dépasser ses préjugés en s’engageant dans la France libre.

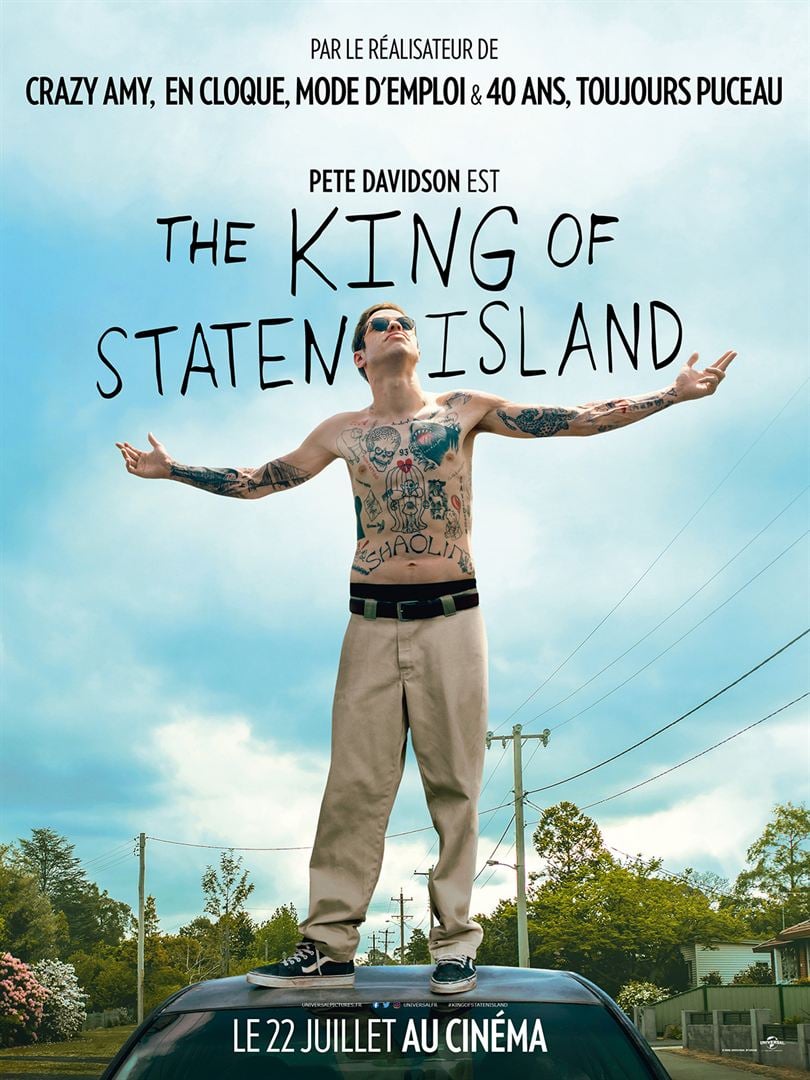

Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin pendant onze mois avant son arrestation à Calluire en juin 1943. Alias Caracalla raconte ses trois années de Résistance depuis son départ de France en juin 1940 jusqu’à ce funeste épilogue. Il raconte surtout la mue d’un homme, âgé de vingt ans à peine en 1940, farouchement patriote, élevé dans la haine de la République et du Juif, qui saura dépasser ses préjugés en s’engageant dans la France libre. Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités.

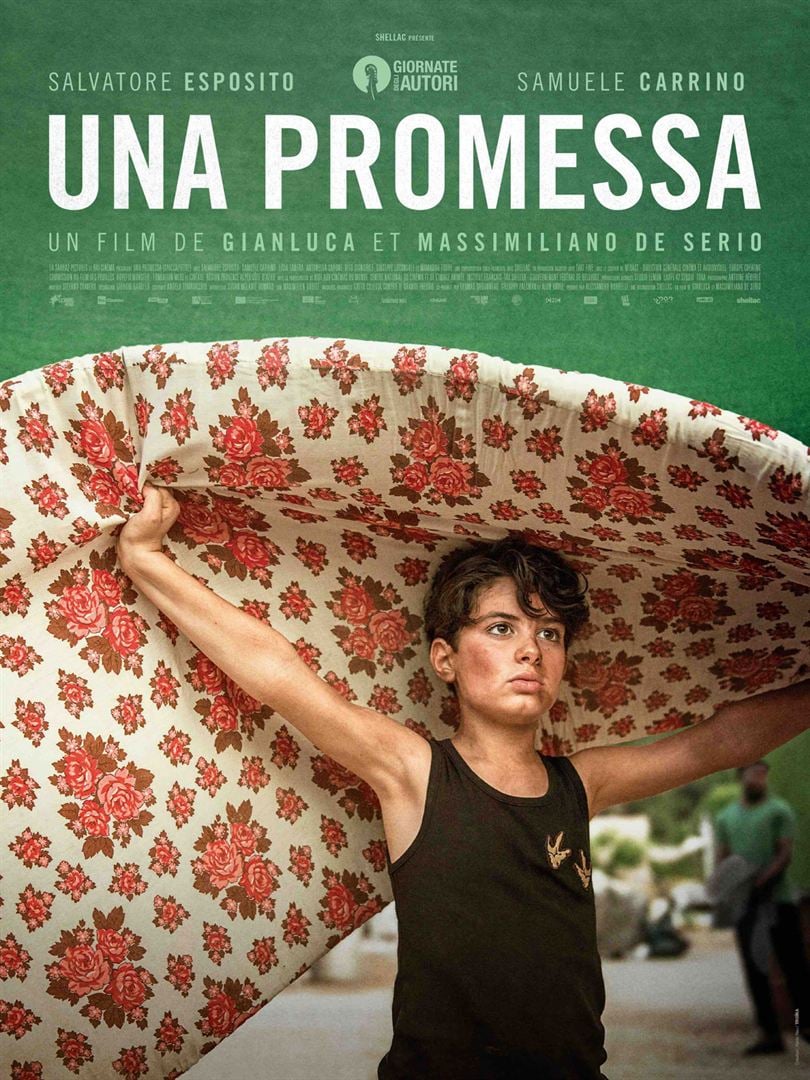

Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités. Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire.

Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire. Annie (Kristen Wiig) a trente-cinq ans. Tout va de travers dans sa vie. La pâtisserie qu’elle avait fondée à Milwaukee a déposé son bilan. Son fiancé qui la dirigeait avec elle l’a quittée. Son nouveau copain (Jon Hamm, la vedette de Mad Men) est un mufle. Seule source de réconfort : sa meilleure amie, Lilian (Maya Rudolph), s’est fiancée et a demandé à Annie de préparer son mariage. Mais composer avec les quatre demoiselles d’honneur et ne pas se faire éclipser par Helen (Rose Byrne) ne va pas s’avérer si facile.

Annie (Kristen Wiig) a trente-cinq ans. Tout va de travers dans sa vie. La pâtisserie qu’elle avait fondée à Milwaukee a déposé son bilan. Son fiancé qui la dirigeait avec elle l’a quittée. Son nouveau copain (Jon Hamm, la vedette de Mad Men) est un mufle. Seule source de réconfort : sa meilleure amie, Lilian (Maya Rudolph), s’est fiancée et a demandé à Annie de préparer son mariage. Mais composer avec les quatre demoiselles d’honneur et ne pas se faire éclipser par Helen (Rose Byrne) ne va pas s’avérer si facile. Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer.

Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer.