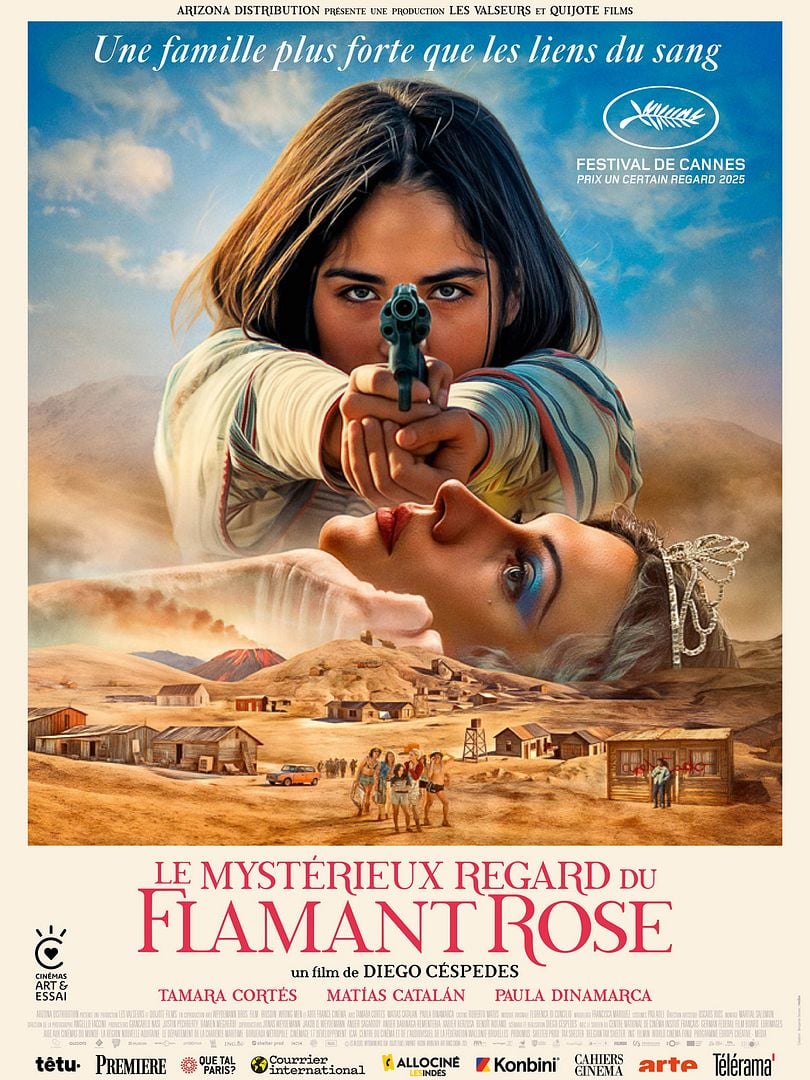

Au début des années 80, dans un village perdu du nord du Chili, un cabaret animé par quelques travestis aux noms d’oiseaux (Aigle, Lionne, Boa, Flamant rose….) accueille un public de miséreux. Lidia, une gamine de onze ans, y est recueillie. Un mal terrible s’est répandu. La rumeur dit qu’il se transmet par un simple regard.

Le Mystérieux regard du flamant rose est le premier long métrage d’un jeune réalisateur chilien de trente ans à peine. Sélectionné à Cannes, il y a remporté le prix « Un certain regard ». Neuf mois plus tard, il arrive sur les écrans français accompagné de critiques louangeuses. Libération évoque un « récit d’initiation à la lisière du merveilleux », Télérama un « film unique en son genre », Les Inrocks « un film hautement recommandé à ceux et celles qui aiment les films qui sortent des sentiers battus ».

Peut-être n’aimé-je pas assez les films qui sortent des sentiers battus ? J’ai trouvé que sous le couvert d’un faux exotisme, pas si exotique que ça (les hauts plateaux désertiques latino-américains ont déjà été souvent filmés), Le Mystérieux Regard du flamant rose ne proposait rien de bien nouveau. On me dira certes, qu’outre son décor, il s’inscrit à l’intersection de plusieurs genres : le film LGBT stigmatisant l’homophobie bas du front et glorifiant la solidarité sororale qui unit les travestis du cabaret de Maman Boa, le western avec son ambiance Far West et ses pistolets fumants, le coming-of-age movie envisagé du point de vue de la jeune Lidia, le film fantastique… La belle affaire ! Cette richesse indéniable ne suffit pas à insuffler un peu d’énergie à ce film exsangue, trop long de vingt minutes, sans rythme et sans enjeu.