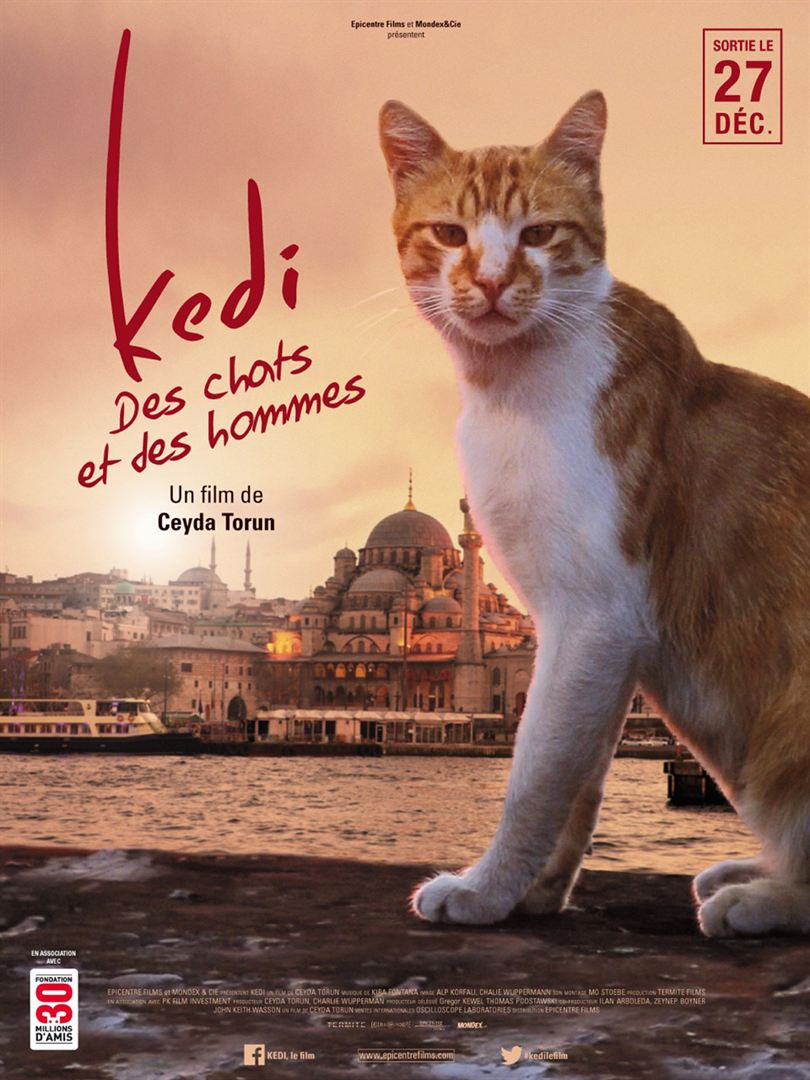

À Istanbul, les chats sont chez eux. Comme les vaches en Inde, ils sont respectés et choyés. À la différence de l’Occident où les chats errants sont chassés et mis en cage de peur des maladies qu’ils transmettent, ils vivent à Istanbul en paix dans les rues, sur les quais, dans les arrière-cours et y jouissent de la bienveillance des Stambouliotes.

À Istanbul, les chats sont chez eux. Comme les vaches en Inde, ils sont respectés et choyés. À la différence de l’Occident où les chats errants sont chassés et mis en cage de peur des maladies qu’ils transmettent, ils vivent à Istanbul en paix dans les rues, sur les quais, dans les arrière-cours et y jouissent de la bienveillance des Stambouliotes.

Kedi raconte l’histoire de sept d’entre eux.

Vous aimez les chats ? les photos tellement kawaï de chatons-mignons vous font fondre ? Vous adorerez ce documentaire. Vous ne les aimez pas ?…

Avant de souligner le peu d’intérêt de ce docu gnangnan, reconnaissons-en d’abord honnêtement les mérites. Le premier est technique. On imagine volontiers les difficultés qu’a dû rencontrer Ceyda Torun pour tourner son documentaire. Rien de plus difficile qu’un film avec des animaux et rien de plus difficile encore qu’un film avec des animaux rétifs à toute forme de domestication. Sans doute, existe-t-il des films ayant des chiens pour héros (Lassie chien fidèle, Beethoven, Belle et Sébastien…) mais si quasiment aucun n’a eu de chat pour personnage principal c’est précisément en raison de la quasi-impossibilité de leur faire tenir un rôle. On n’en sera que d’autant plus admiratifs des images qu’elle a réussi à capter – et de toutes celles qu’elle a ratées pour une mauvaise lumière ou quelques secondes de retard.

On saura gré également à la jeune réalisatrice d’avoir évité le piège de l’anthropomorphisme, si fréquent dans les documentaires animaliers, ou, pire, celui de la voix off. Comment dès lors faire comprendre les particularités de chaque chat aux pas desquels elle s’attache sans perdre le spectateur ? En faisant parler les humains – bizarrement plus d’hommes que de femmes – qui s’attachent à eux : un pêcheur, un restaurateur…

Le problème est qu’au bout de vingt minutes, le procédé s’épuise. Kedi a beau ne durer qu’une heure vingt, c’est une heure de trop.

Plus grave, s’il a pour cadre Istanbul, dont les rues et les toits sont longuement filmés, Kedi ne nous dit rien de la Turquie contemporaine. Il aurait pu être tourné à New York ou à New Delhi, il aurait été strictement le même.

Madame Lin vieillit. Ses enfants semblent plus soucieux de s’en débarrasser que de s’inquiéter de son bien-être. Ils décident d’un commun accord de la placer dans un hospice sordide. Mais en attendant qu’une place s’y libère, ils acceptent une dernière fois de l’accueillir à tour de rôle.

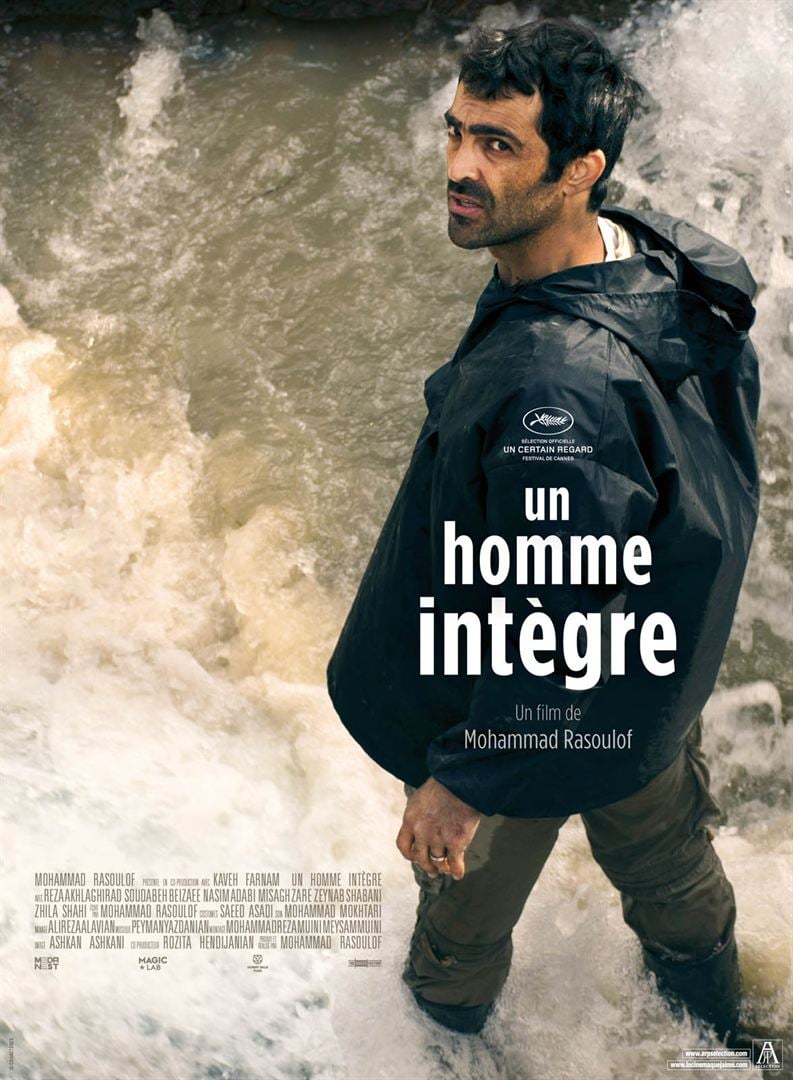

Madame Lin vieillit. Ses enfants semblent plus soucieux de s’en débarrasser que de s’inquiéter de son bien-être. Ils décident d’un commun accord de la placer dans un hospice sordide. Mais en attendant qu’une place s’y libère, ils acceptent une dernière fois de l’accueillir à tour de rôle. Reza vit à la campagne avec sa fille et son fils. Son exploitation piscicole bat de l’aile car des promoteurs immobiliers ont décidé de s’accaparer sa terre. L’eau lui est coupée, la banque menace de saisir sa maison hypothéquée, la police l’accuse à tort d’avoir cassé le bras d’un contremaître.

Reza vit à la campagne avec sa fille et son fils. Son exploitation piscicole bat de l’aile car des promoteurs immobiliers ont décidé de s’accaparer sa terre. L’eau lui est coupée, la banque menace de saisir sa maison hypothéquée, la police l’accuse à tort d’avoir cassé le bras d’un contremaître. En 1721, le régent Philippe d’Orléans propose un « échange de princesses » pour éviter qu’une nouvelle guerre n’éclate entre la France et l’Espagne. L’infante Anna Maria Victoria épousera à Paris le roi Louis XV. La propre fille du Régent épousera quant à elle à Madrid le prince des Asturies.

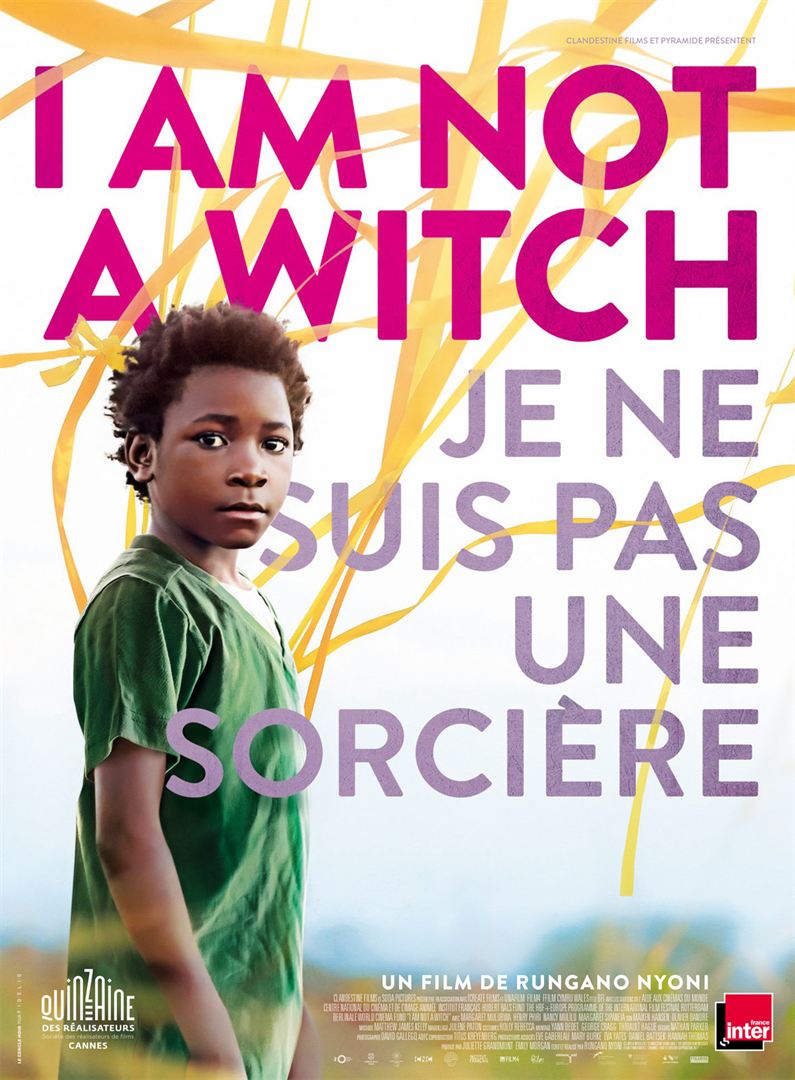

En 1721, le régent Philippe d’Orléans propose un « échange de princesses » pour éviter qu’une nouvelle guerre n’éclate entre la France et l’Espagne. L’infante Anna Maria Victoria épousera à Paris le roi Louis XV. La propre fille du Régent épousera quant à elle à Madrid le prince des Asturies. Parce qu’une villageoise a chu devant elle en revenant du puits, Shula, neuf ans, est accusée de sorcellerie. Elle est condamnée à rejoindre un groupe de sorcières. Les pouvoirs de divination qu’on lui prête la valorisent autant qu’ils la stigmatisent.

Parce qu’une villageoise a chu devant elle en revenant du puits, Shula, neuf ans, est accusée de sorcellerie. Elle est condamnée à rejoindre un groupe de sorcières. Les pouvoirs de divination qu’on lui prête la valorisent autant qu’ils la stigmatisent. En juillet 1973, à Rome, John Paul Getty III, le petit-fils du milliardaire américain, est kidnappé. Une rançon de dix-sept millions de dollars est exigée par les ravisseurs. Problème : son grand-père, célèbre pour son avarice, refuse de se payer. Sa mère parviendra-t-elle à faire céder l’inflexible vieillard ?

En juillet 1973, à Rome, John Paul Getty III, le petit-fils du milliardaire américain, est kidnappé. Une rançon de dix-sept millions de dollars est exigée par les ravisseurs. Problème : son grand-père, célèbre pour son avarice, refuse de se payer. Sa mère parviendra-t-elle à faire céder l’inflexible vieillard ? Moonee (Brooklynn Prince) a six ans à peine et de l’énergie à revendre. Elle passe ses journées à faire des bêtises avec ses jeunes amis. Elle vit dans une chambre d’un motel miteux avec sa très jeune mère qui ne la surveille guère. Halley (Bria Vinaite) a trop de mal à rassembler l’argent de la chambre pour s’occuper de sa fille qu’elle chérit. Seule figure paternelle : Bobby (Willem Dafoe), le manager du motel, veille sur elles.

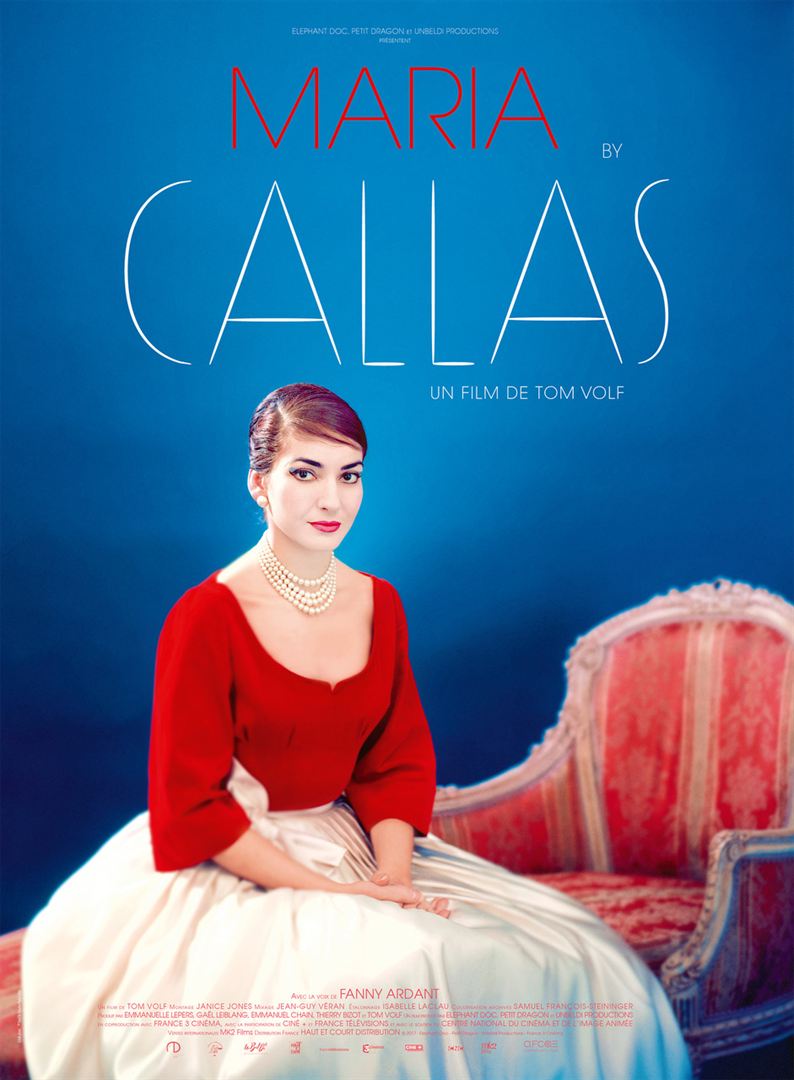

Moonee (Brooklynn Prince) a six ans à peine et de l’énergie à revendre. Elle passe ses journées à faire des bêtises avec ses jeunes amis. Elle vit dans une chambre d’un motel miteux avec sa très jeune mère qui ne la surveille guère. Halley (Bria Vinaite) a trop de mal à rassembler l’argent de la chambre pour s’occuper de sa fille qu’elle chérit. Seule figure paternelle : Bobby (Willem Dafoe), le manager du motel, veille sur elles. Maria Callas a marqué le siècle. Née en 1923 à New York, Mary Kaloyeropoulou retourne avec ses parents en Grèce où elle est formée à l’art lyrique. Son talent, son travail, ses qualités d’actrice – à une époque où les chanteurs d’opéra ne s’embarrassaient guère de jouer – lui valent une rapide célébrité. Elle inscrit son nom au répertoire des œuvres les plus difficiles et des scènes les plus prestigieuses (la Scala, l’Opéra Garnier, le Met’). Elle devient une diva, voire « la » diva, à une époque où le star system s’organise autour de quelques figures érigées au rang de mythes : Marylin, BB, Sophia Loren…

Maria Callas a marqué le siècle. Née en 1923 à New York, Mary Kaloyeropoulou retourne avec ses parents en Grèce où elle est formée à l’art lyrique. Son talent, son travail, ses qualités d’actrice – à une époque où les chanteurs d’opéra ne s’embarrassaient guère de jouer – lui valent une rapide célébrité. Elle inscrit son nom au répertoire des œuvres les plus difficiles et des scènes les plus prestigieuses (la Scala, l’Opéra Garnier, le Met’). Elle devient une diva, voire « la » diva, à une époque où le star system s’organise autour de quelques figures érigées au rang de mythes : Marylin, BB, Sophia Loren… En 1960, consul de France à Los Angeles, prix Goncourt 1956 grâce aux Racines du ciel, Romain Gary écrit son autobiographie. Ce sera La Promesse de l’aube. L’écrivain célèbre y parle de son enfance en Pologne, de son arrivée en France, de son engagement dans la France libre de De Gaulle, de ses débuts comme romancier. Mais il y parle surtout de sa mère Mina qui l’a élevé seul, qui l’a adulé et qui lui a transmis son ambition démesurée. « Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. »

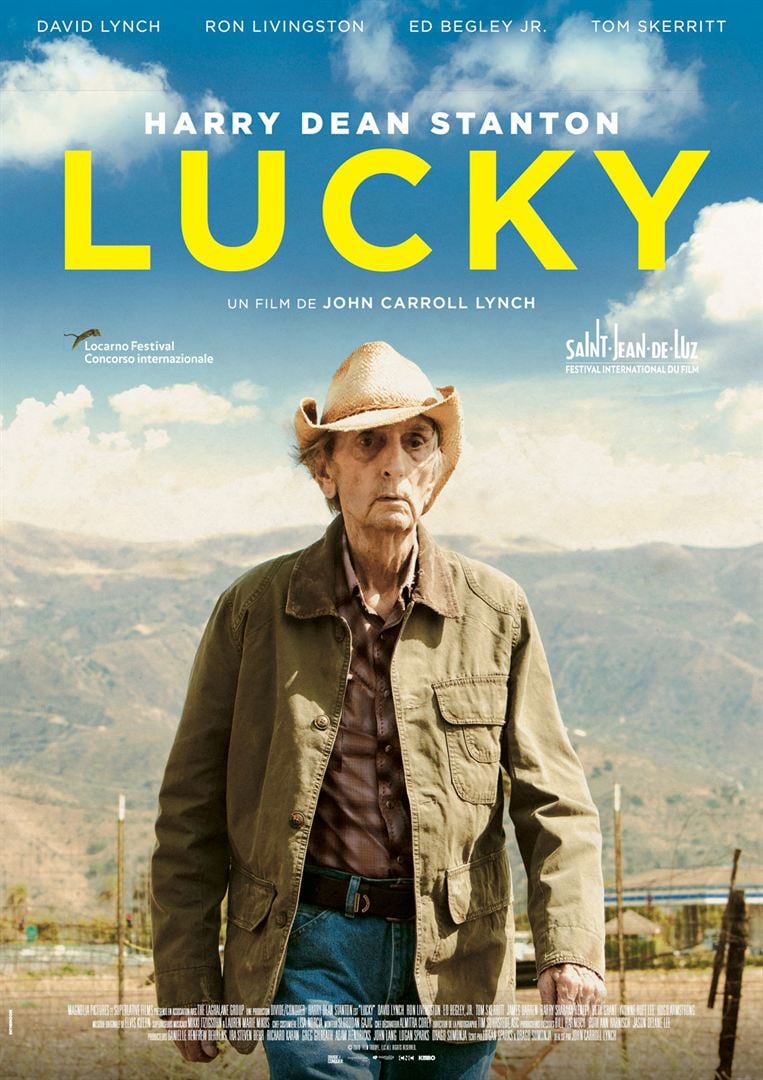

En 1960, consul de France à Los Angeles, prix Goncourt 1956 grâce aux Racines du ciel, Romain Gary écrit son autobiographie. Ce sera La Promesse de l’aube. L’écrivain célèbre y parle de son enfance en Pologne, de son arrivée en France, de son engagement dans la France libre de De Gaulle, de ses débuts comme romancier. Mais il y parle surtout de sa mère Mina qui l’a élevé seul, qui l’a adulé et qui lui a transmis son ambition démesurée. « Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. » Lucky a quatre vingt dix ans passés. Sa vie solitaire suit chaque jour le même cours paisible : la radio au réveil, quelques mouvements de gymnastique, un verre de lait, une promenade jusqu’au drugstore où l’attendent son café et ses mots croisés, les jeux télévisés puis, au crépuscule, un Bloody Mary au bar du coin en compagnie de quelques vieux amis.

Lucky a quatre vingt dix ans passés. Sa vie solitaire suit chaque jour le même cours paisible : la radio au réveil, quelques mouvements de gymnastique, un verre de lait, une promenade jusqu’au drugstore où l’attendent son café et ses mots croisés, les jeux télévisés puis, au crépuscule, un Bloody Mary au bar du coin en compagnie de quelques vieux amis.