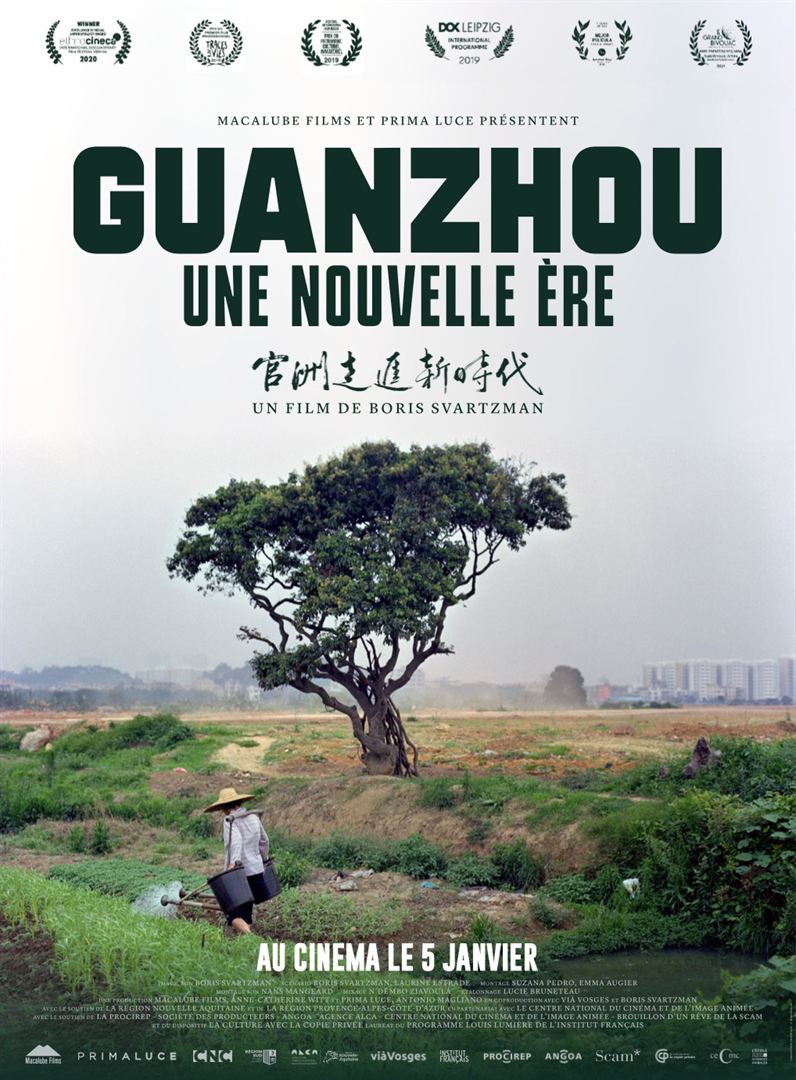

En 2008, les habitants ancestraux d’une petite île située dans un bras de la Rivière des perles près de Canton ont été délogés manu militari et leurs maisons ont été rasées. Leur éviction devait permettre la construction d’un immense projet immobilier soi-disant écologique, à une encablure du centre-ville de Canton. Quelques habitants, sans droit ni titre, ont refusé de quitter les lieux et continuent de vivre dans les ruines. L’anthropologue franco-argentin Boris Svartzman est venu les filmer.

En 2008, les habitants ancestraux d’une petite île située dans un bras de la Rivière des perles près de Canton ont été délogés manu militari et leurs maisons ont été rasées. Leur éviction devait permettre la construction d’un immense projet immobilier soi-disant écologique, à une encablure du centre-ville de Canton. Quelques habitants, sans droit ni titre, ont refusé de quitter les lieux et continuent de vivre dans les ruines. L’anthropologue franco-argentin Boris Svartzman est venu les filmer.

Le thème des mutations urbaines pénètre de part en part le cinéma chinois contemporain. Il est au cœur de l’oeuvre de Jia Zhangke, peut-être le plus grand réalisateur chinois vivant. C’est aussi le thème principal de Séjour dans les monts Fuchun ou de So Long, My Son qui ont remporté récemment en France un succès mérité, mais aussi de Vivre et Chanter ou de Les anges portent du blanc, passés plus inaperçus. Plusieurs documentaires l’ont pris à bras le corps tels que Derniers jours à Shibati réalisé par un documentariste français dans la ville multimillionaire de Chongqing au Sichuan.

Ce qui frappe, dans Guanzhou, une nouvelle ère, c’est moins ce refrain déjà souvent entendu du temps qui passe, des vieux quartiers qu’on détruit, des insolentes tours ultra-modernes qu’on érige et du dédain dans lequel on laisse les anciens habitants nostalgiques, que la liberté de ton de ces Chinois expulsés. On imaginait, à tort ou à raison, que la Chine était un État policier, cadenassé, où la liberté de parole n’existait guère et où chaque Chinois était encadré par un contrôle social très strict et un appareil d’Etat omniprésent et omniscient. Les témoignages glanés par Boris Svartzman sidèrent par leur liberté de ton et par la dureté des critiques qu’ils font entendre. Ils suscitent plus de questions qu’ils ne donnent de réponses : les paysans qui ont parlé à visage découverts ont-ils été inquiétés pour leurs propos ? le réalisateur s’est-il vu interdire à tout jamais le droit de retourner en Chine ? Des réponses positives ne nous surprendraient guère et accréditeraient l’idée préconçue qu’on nourrit d’une Chine autoritaire. Des réponses négatives nous surprendraient plus et ouvriraient l’espoir (ou l’horizon) d’un État moins omniscient qu’on l’imagine et/ou acceptant qu’une contestation sociale s’exprime – dès lors qu’elle ne menace pas l’ordre établi.

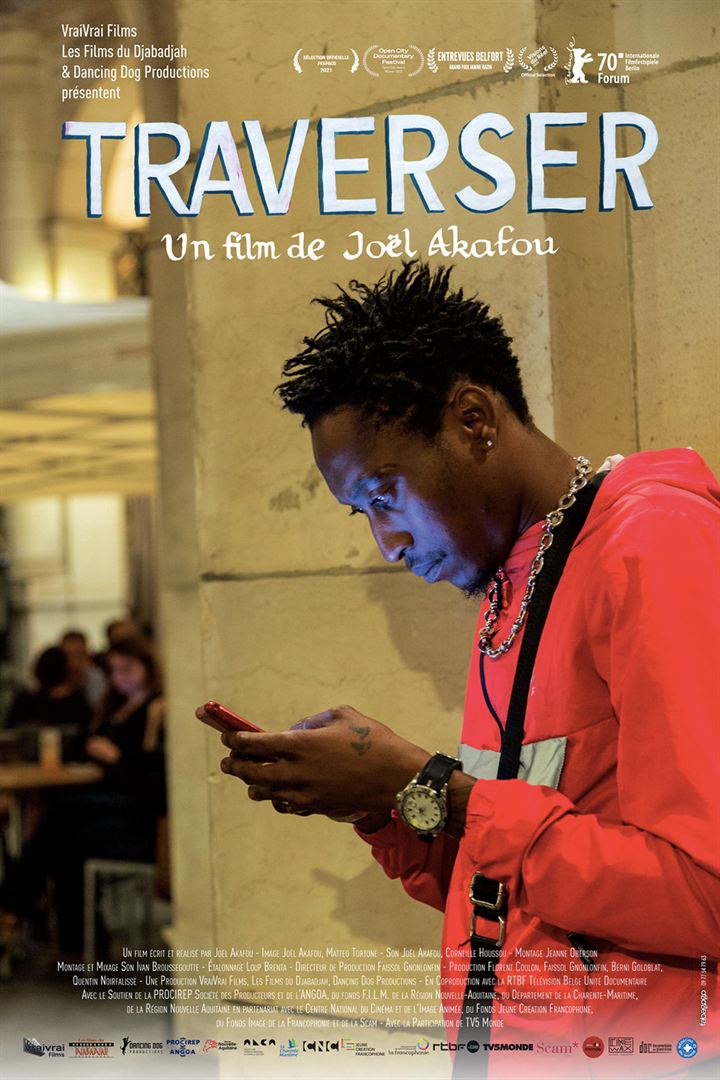

Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche.

Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche. Avant d’être interné dans un centre de redressement pour jeunes délinquants, Siggi Jepsen passa son enfance avec sa famille dans le nord de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Jens Ole Jepsen, un homme inflexible, guidé par le respect aveugle de la discipline, y dirigeait le minuscule poste de police. Son père avait un ami d’enfance, le peintre expressionniste Max Ludwig Nansen, dont les œuvres avaient été interdites par le régime nazi.

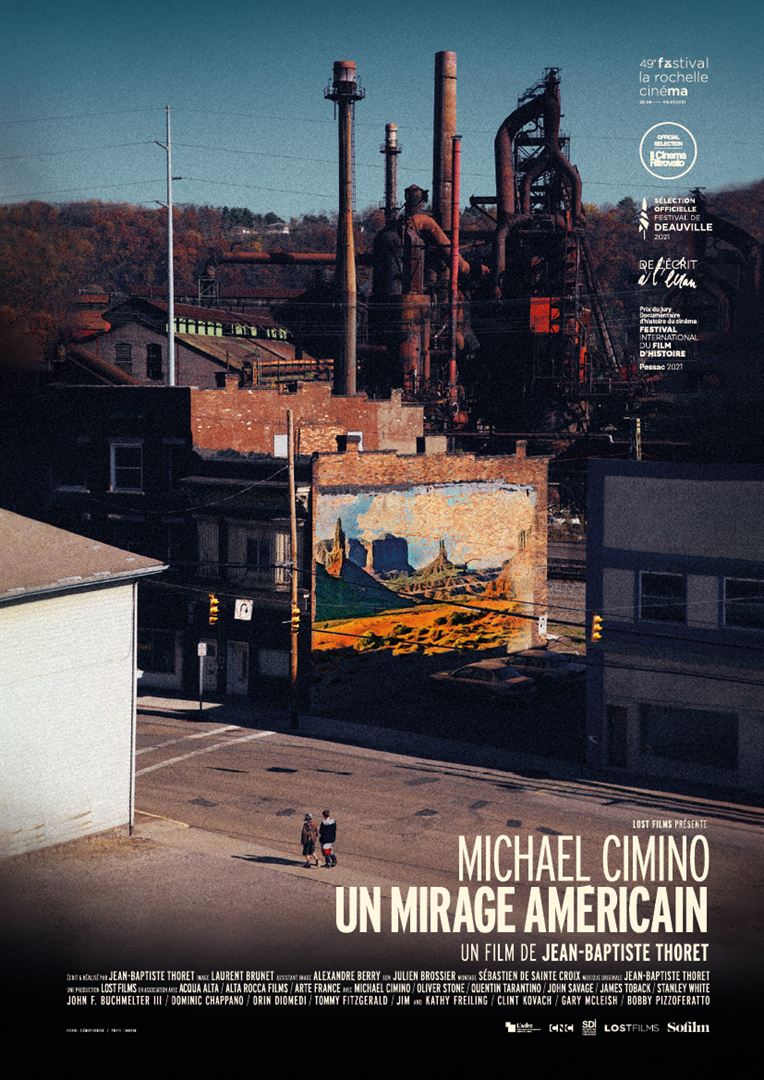

Avant d’être interné dans un centre de redressement pour jeunes délinquants, Siggi Jepsen passa son enfance avec sa famille dans le nord de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Jens Ole Jepsen, un homme inflexible, guidé par le respect aveugle de la discipline, y dirigeait le minuscule poste de police. Son père avait un ami d’enfance, le peintre expressionniste Max Ludwig Nansen, dont les œuvres avaient été interdites par le régime nazi. Michael Cimino a marqué de son empreinte le cinéma américain avec des chefs-d’œuvre comme Voyage au bout de l’enfer ou La Porte du paradis. L’abyssal gouffre financier creusé par la production de ce film-là lui a à jamais attaché la réputation d’un cinéaste maudit que les succès ultérieurs de L’Année du dragon ou de Desperate Hours n’ont pas réussi à l’en débarrasser.

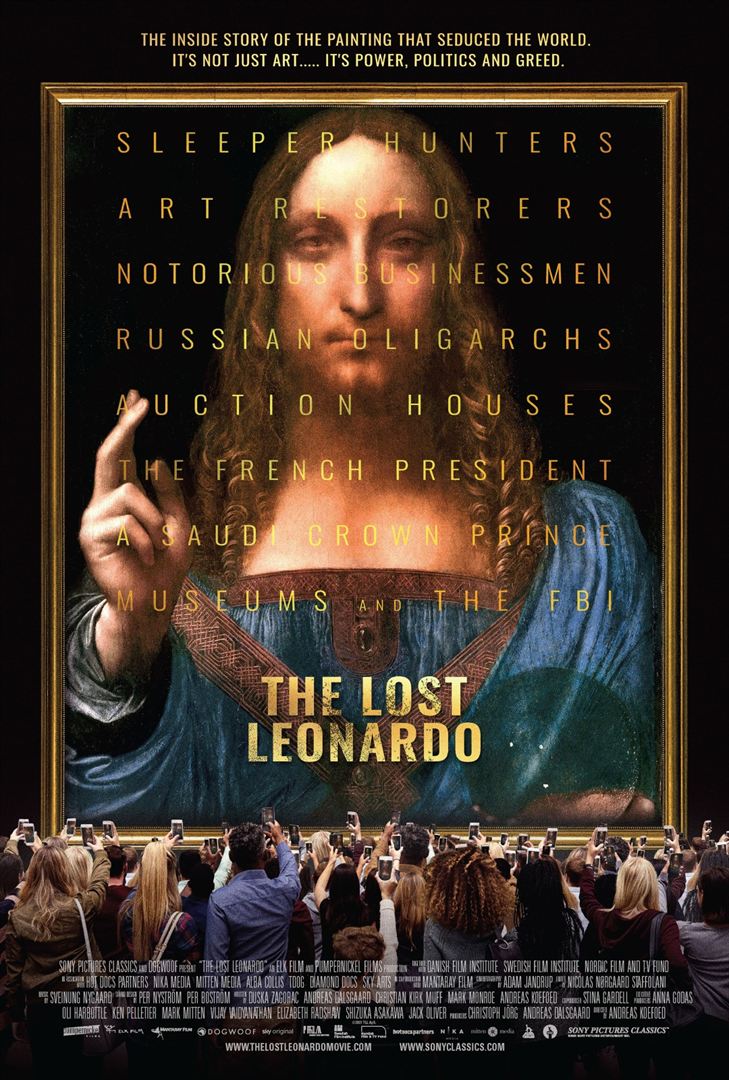

Michael Cimino a marqué de son empreinte le cinéma américain avec des chefs-d’œuvre comme Voyage au bout de l’enfer ou La Porte du paradis. L’abyssal gouffre financier creusé par la production de ce film-là lui a à jamais attaché la réputation d’un cinéaste maudit que les succès ultérieurs de L’Année du dragon ou de Desperate Hours n’ont pas réussi à l’en débarrasser. Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse.

Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse. Un drame est survenu dans un abattoir. Trois individus, piégés dans une chambre froide y sont morts congelés. Le patron, M. Motevalli, en blâme Abed, le vieux gardien de nuit, qui appelle immédiatement à l’aide Amir, son fils aîné, qui traîne derrière lui un vieux passé de délinquant. Les trois hommes enterrent les cadavres derrière un corps de ferme et s’espèrent quittes.

Un drame est survenu dans un abattoir. Trois individus, piégés dans une chambre froide y sont morts congelés. Le patron, M. Motevalli, en blâme Abed, le vieux gardien de nuit, qui appelle immédiatement à l’aide Amir, son fils aîné, qui traîne derrière lui un vieux passé de délinquant. Les trois hommes enterrent les cadavres derrière un corps de ferme et s’espèrent quittes. Max, huit ans, Léo, cinq ans, et leur mère quittent le Mexique pour les Etats-Unis. Sans ressources, sans amis pour les accueillir, ils s’installent à Albuquerque dans un appartement miteux loué par un couple de vieux chinois acariâtres. Pendant que leur mère va chercher du travail, Max et Leo restent seuls dans l’appartement avec l’interdiction d’en sortir.

Max, huit ans, Léo, cinq ans, et leur mère quittent le Mexique pour les Etats-Unis. Sans ressources, sans amis pour les accueillir, ils s’installent à Albuquerque dans un appartement miteux loué par un couple de vieux chinois acariâtres. Pendant que leur mère va chercher du travail, Max et Leo restent seuls dans l’appartement avec l’interdiction d’en sortir. À quelques mois des élections municipales, Laurent Papot, un acteur parisien, arrive à Revin, une petite cité ardennaise frappée par la désindustrialisation. Il a été recruté par les deux réalisateurs de Municipale pour endosser le costume d’un candidat aux prochaines élections. Le documentaire qu’ils s’apprêtent à filmer sera l’occasion d’une plongée dans la vie politique en province et d’une radioscopie d’une cité en crise.

À quelques mois des élections municipales, Laurent Papot, un acteur parisien, arrive à Revin, une petite cité ardennaise frappée par la désindustrialisation. Il a été recruté par les deux réalisateurs de Municipale pour endosser le costume d’un candidat aux prochaines élections. Le documentaire qu’ils s’apprêtent à filmer sera l’occasion d’une plongée dans la vie politique en province et d’une radioscopie d’une cité en crise. Gilles (Nahuel Perez Biscayart), le fils d’un rabbin anversois, est arrêté en France en 1942 alors qu’il tentait de quitter l’Europe. Il ne doit la vie sauve qu’à un réflexe désespéré : au moment d’être exécuté, il a brandi l’exemplaire d’un livre rare échangé à un autre prisonnier et a affirmé être persan. Il est aussitôt conduit dans un camp de concentration chez Klaus Koch, un officier nazi (Lars Eidinger) qui rêve d’ouvrir à Téhéran un restaurant après la guerre. En échange d’un poste en cuisine, Koch exige de Gilles qu’il lui apprenne le farsi. Comment diable le prisonnier réussira-t-il à enseigner à son bourreau une langue dont il ne connaît pas un traitre mot ?

Gilles (Nahuel Perez Biscayart), le fils d’un rabbin anversois, est arrêté en France en 1942 alors qu’il tentait de quitter l’Europe. Il ne doit la vie sauve qu’à un réflexe désespéré : au moment d’être exécuté, il a brandi l’exemplaire d’un livre rare échangé à un autre prisonnier et a affirmé être persan. Il est aussitôt conduit dans un camp de concentration chez Klaus Koch, un officier nazi (Lars Eidinger) qui rêve d’ouvrir à Téhéran un restaurant après la guerre. En échange d’un poste en cuisine, Koch exige de Gilles qu’il lui apprenne le farsi. Comment diable le prisonnier réussira-t-il à enseigner à son bourreau une langue dont il ne connaît pas un traitre mot ? Gérard (Darmon) se meurt d’un méchant cancer du poumon. Ses amis, Ary (Bittan) et Philippe (Lellouche), souhaitent adoucir ses derniers moments en lui offrant une ultime histoire d’amour. Ils contactent Sandrine (Bonnaire), la patronne d’une agence d’escorts qui, n’écoutant que son cœur, décide de s’atteler en personne à la tâche.

Gérard (Darmon) se meurt d’un méchant cancer du poumon. Ses amis, Ary (Bittan) et Philippe (Lellouche), souhaitent adoucir ses derniers moments en lui offrant une ultime histoire d’amour. Ils contactent Sandrine (Bonnaire), la patronne d’une agence d’escorts qui, n’écoutant que son cœur, décide de s’atteler en personne à la tâche.