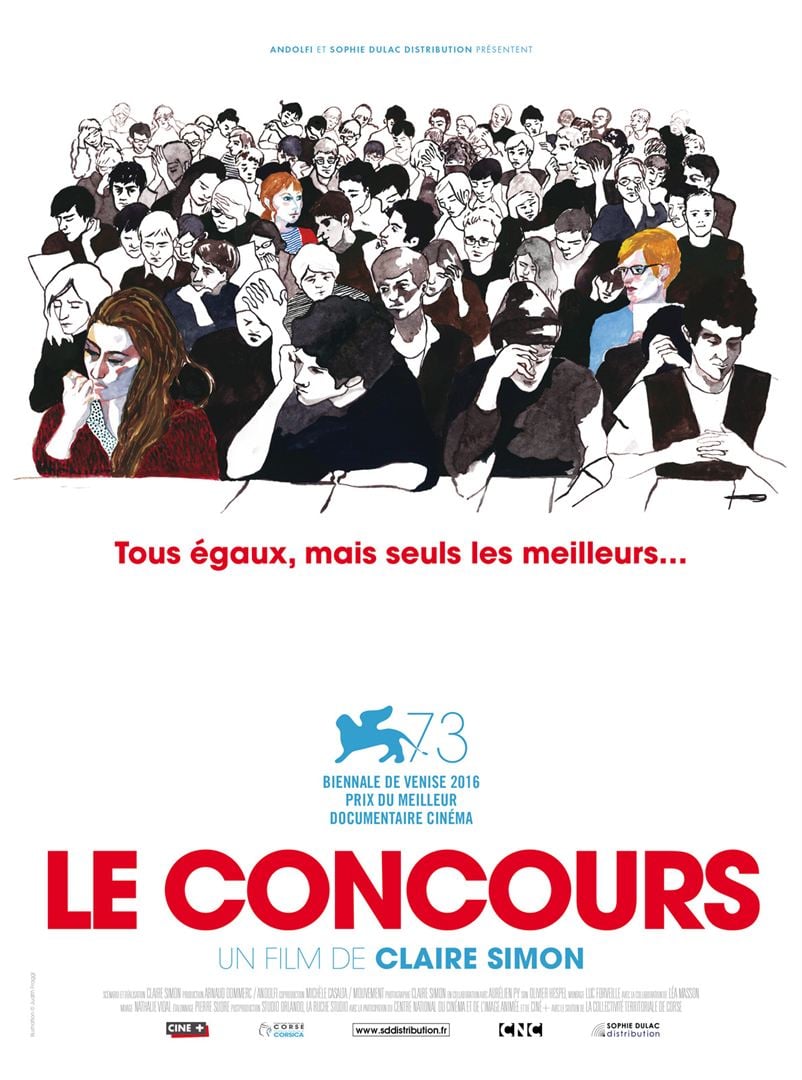

La documentariste Claire Simon, l’auteur de « Le Bois dont les rêves sont faits », a filmé le concours d’entrée de la Femis. Les épreuves écrites dans un immense amphithéâtre de Nanterre où plus de mille candidats doivent, en trois heures, analyser une séquence du film « Shokuzai » de Kiyoshi Kurosawa. Puis les oraux organisés en plusieurs sections (réalisation, scénario, décor, exploitation…) et en plusieurs phases (une épreuve pratique, un grand oral…)

La documentariste Claire Simon, l’auteur de « Le Bois dont les rêves sont faits », a filmé le concours d’entrée de la Femis. Les épreuves écrites dans un immense amphithéâtre de Nanterre où plus de mille candidats doivent, en trois heures, analyser une séquence du film « Shokuzai » de Kiyoshi Kurosawa. Puis les oraux organisés en plusieurs sections (réalisation, scénario, décor, exploitation…) et en plusieurs phases (une épreuve pratique, un grand oral…)

Je pensais que « Le Concours » serait un documentaire sur la Femis, la plus prestigieuse école de cinéma française. Je me trompais en partie. Sans doute présente-t-il des réalisateurs et des scénaristes en herbe, pleins d’ambition et de maladresse, et nous renseigne-t-il sur la façon dont ils sont sélectionnés.

Mais « Le Concours » est plus largement, comme son titre l’annonce, un documentaire sur ce qu’on croit être à tort être une spécificité française alors qu’il est monnaie courante au Royaume-Uni ou aux États-Unis : le concours, mode de sélection méritocratique de nos élites. Un dossier de présentation et une épreuve écrite pour établir le potentiel créatif du candidat, tester sa culture générale et ainsi distinguer le bon grain de l’ivraie. Des oraux dits « techniques ». Puis un grand oral pour mesurer la motivation du candidat. Le principe vaut à la Femis. Il vaut, à quelques variantes près, pour toutes les grandes écoles : l’ENA, les écoles de commerce, Sciences Po…

Claire Simon nous montre des scènes qui sont traditionnellement couvertes par la confidentialité des délibérations. Dès que se termine la présentation plus ou moins convaincante du candidat, le jury délibère à huis clos sous l’œil de la caméra qui enregistre les commentaires peu amènes qui sont échangés sur sa prestation. On découvre alors de façon éclatante la part de subjectivité qui existe dans ces délibérés. Tel membre défend tel candidat (son « chouchou » selon l’expression d’un juré), avec parfois une mauvaise foi désarmante, parce qu’il l’a touché ou convaincu. Tel autre ne partage pas cette opinion et, avec une mauvaise foi au moins équivalente, retournant parfois les critères pour lesquels il avait pris la défense d’un candidat précédent, il essaie de modérer l’enthousiasme de son collègue.

Se révèle ainsi la schizophrénie de ces jurys d’examen. Ils exigent des candidats qu’ils fassent preuve d’originalité, se déclarent fatigués de prestations trop normées… et n’ont jamais autant de mal à se décider que face à des candidats hétérodoxes, originaux, hors norme dont ils saluent sans doute l’énergie mais qu’ils refusent de recruter de peur qu’ils ne trouvent pas leur place dans l’école. Pire : ils en viennent souvent à instaurer inconsciemment une nouvelle norme hétérodoxe et hors normes – que les candidats, plus malins qu’on ne l’imagine, ont tôt fait de cerner et dans le moule de laquelle ils se fondent. A la fin des fins, les recrutements s’opèrent selon un principe simple : les jurys apprécient les candidats qui leur ressemblent, auxquels ils s’identifient, qu’ils auraient aimé être à l’âge où eux-mêmes passaient déjà ce même concours.

Faut-il pour autant renoncer à la sélection et à ce mode de sélection-là ? Non. Mais à condition d’avoir conscience de ses biais et à condition de constituer les jurys de telle façon qu’ils reflètent les profils des candidats souhaités.

Deux mercenaires à la recherche du secret de la poudre noire arrivent sur la Grande muraille de Chine au moment où celle-ci reçoit l’assaut d’une horde de bêtes monstrueuses.

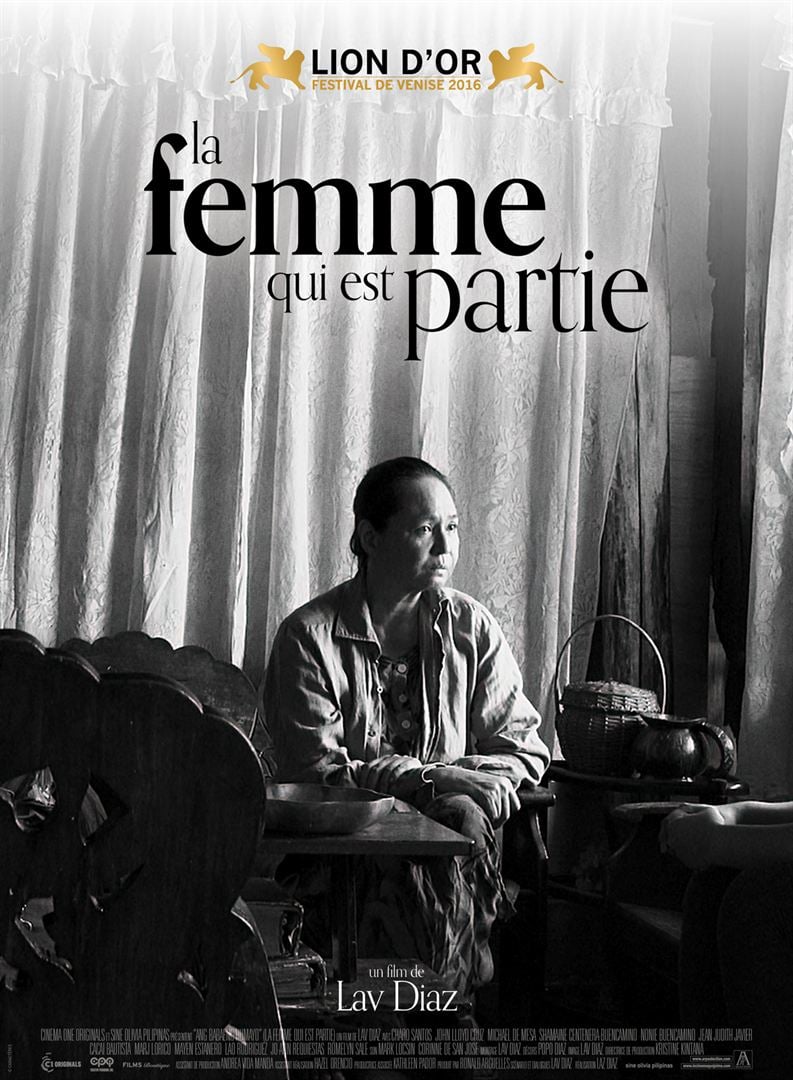

Deux mercenaires à la recherche du secret de la poudre noire arrivent sur la Grande muraille de Chine au moment où celle-ci reçoit l’assaut d’une horde de bêtes monstrueuses. Horacia vient de passer trente ans en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis. Pendant sa captivité, son mari est décédé, son fils a disparu, sa fille s’est éloignée d’elle. Horacia décide de se venger de l’homme à l’origine de son incarcération.

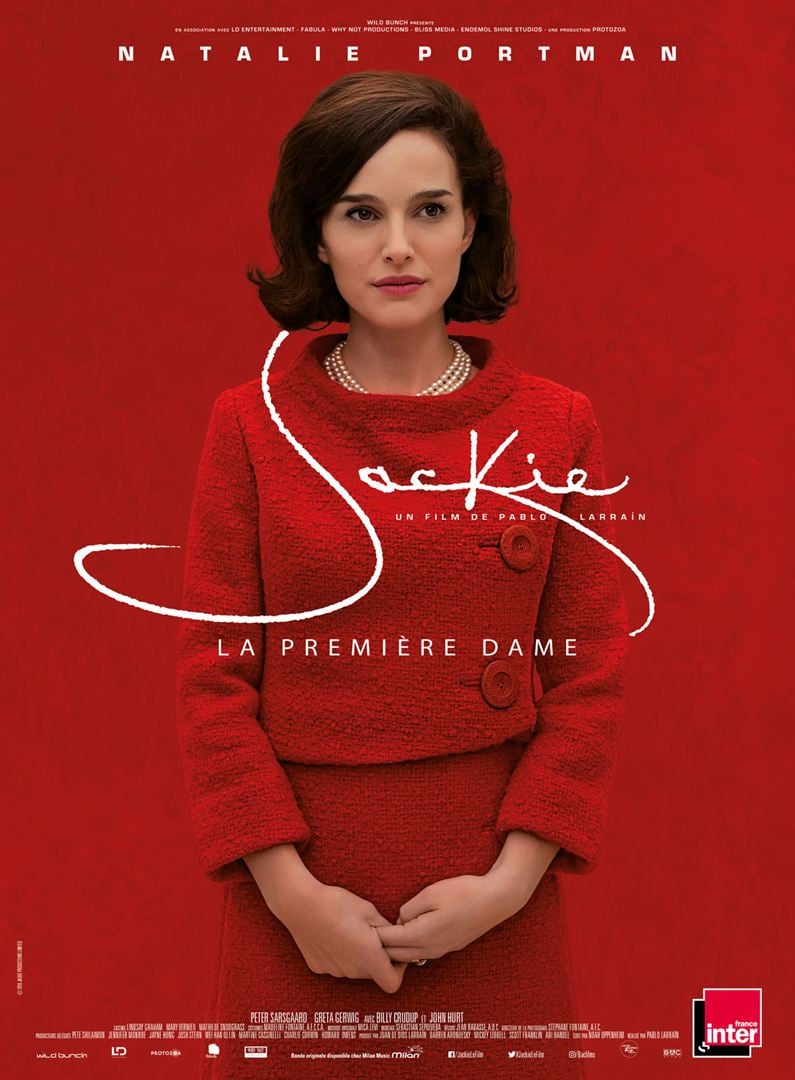

Horacia vient de passer trente ans en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis. Pendant sa captivité, son mari est décédé, son fils a disparu, sa fille s’est éloignée d’elle. Horacia décide de se venger de l’homme à l’origine de son incarcération. On a tous en mémoire quelques images de Jackie Kennedy en novembre 1963 : tentant de s’extraire de la Lincoln Continental décapotable où son mari vient d’être abattu à Dallas, hagarde derrière Lyndon Johnson au moment où il prête serment dans l’avion qui les ramène à Washington, entourée de ses enfants lors des funérailles du président assassiné.

On a tous en mémoire quelques images de Jackie Kennedy en novembre 1963 : tentant de s’extraire de la Lincoln Continental décapotable où son mari vient d’être abattu à Dallas, hagarde derrière Lyndon Johnson au moment où il prête serment dans l’avion qui les ramène à Washington, entourée de ses enfants lors des funérailles du président assassiné. L’intrigue de ce vaudeville, inspiré de Shakespeare, de Beaumarchais et de Marivaux, est passablement complexe. Il se déroule dans les années 1900 en Suède. Frederik, un avocat veuf, d’âge mûr, est remarié avec Anne, une très jeune femme. Henrik, le fils qu’il a eu de sa première épouse, en est amoureux. Lui-même a une maîtresse, Désirée (la bien-nommée), une actrice de théâtre, laquelle est entretenue par un aristocrate, le comte Malcom, que l’épouse essaie vainement de reconquérir. L’ensemble de ces personnages se retrouvent la nuit de la Saint-Jean dans le château de la mère de Désirée.

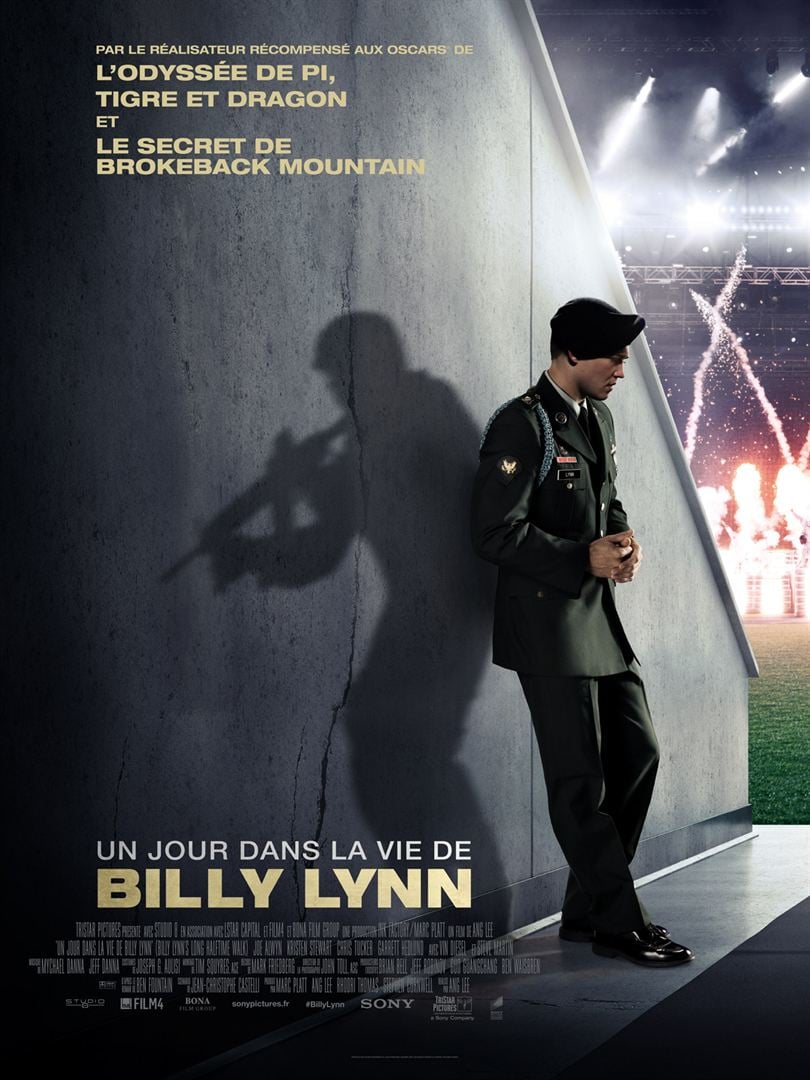

L’intrigue de ce vaudeville, inspiré de Shakespeare, de Beaumarchais et de Marivaux, est passablement complexe. Il se déroule dans les années 1900 en Suède. Frederik, un avocat veuf, d’âge mûr, est remarié avec Anne, une très jeune femme. Henrik, le fils qu’il a eu de sa première épouse, en est amoureux. Lui-même a une maîtresse, Désirée (la bien-nommée), une actrice de théâtre, laquelle est entretenue par un aristocrate, le comte Malcom, que l’épouse essaie vainement de reconquérir. L’ensemble de ces personnages se retrouvent la nuit de la Saint-Jean dans le château de la mère de Désirée. Billy Lynn et son unité d’infanterie connaissent une soudaine gloire médiatique pour avoir survécu à une embuscade en Irak. Au Texas, en 2004, ils sont invités à parader lors de la finale du Super Bowl.

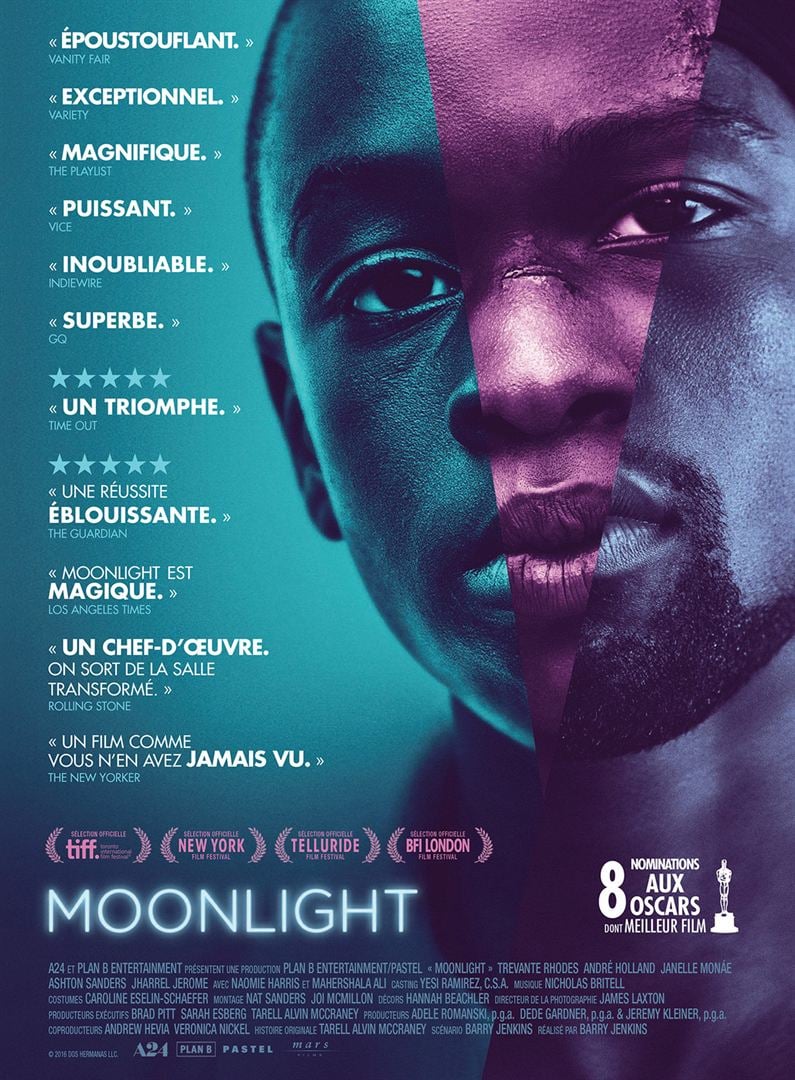

Billy Lynn et son unité d’infanterie connaissent une soudaine gloire médiatique pour avoir survécu à une embuscade en Irak. Au Texas, en 2004, ils sont invités à parader lors de la finale du Super Bowl. Chiron a une dizaine d’années. Il vit à Miami dans le ghetto noir. Il est la tête de turc de ses camarades qui l’ont surnommé « Little ». Sa mère, qui se drogue et se prostitue, ne s’occupe guère de lui. Chiron s’est trouvé un père de substitution en Juan, un chef de gang.

Chiron a une dizaine d’années. Il vit à Miami dans le ghetto noir. Il est la tête de turc de ses camarades qui l’ont surnommé « Little ». Sa mère, qui se drogue et se prostitue, ne s’occupe guère de lui. Chiron s’est trouvé un père de substitution en Juan, un chef de gang. Publiée en 1973, l’autobiographie de Joseph Joffo met en scène deux enfants juifs jetés sur les routes de France entre 1942 et 1944. Jacques Doillon, qui n’était alors qu’un tout jeune réalisateur, en a tourné une première adaptation dès 1975. Que Christian Duguay en tourne une seconde n’est pas surprenant.

Publiée en 1973, l’autobiographie de Joseph Joffo met en scène deux enfants juifs jetés sur les routes de France entre 1942 et 1944. Jacques Doillon, qui n’était alors qu’un tout jeune réalisateur, en a tourné une première adaptation dès 1975. Que Christian Duguay en tourne une seconde n’est pas surprenant.