Max est un écrivain renommé. Il est marié à Clara, une femme plus jeune que lui qui l’aide dans son travail. Il est de passage à New York pour la sortie de son dernier roman. Il y évoque, sur un mode autobiographique, l’amour d’une femme disparue. Cette femme, c’est Rebecca, une Allemande qu’il a rencontrée et aimée à New York dix-sept ans plus tôt. Max veut à tout prix la revoir.

Max est un écrivain renommé. Il est marié à Clara, une femme plus jeune que lui qui l’aide dans son travail. Il est de passage à New York pour la sortie de son dernier roman. Il y évoque, sur un mode autobiographique, l’amour d’une femme disparue. Cette femme, c’est Rebecca, une Allemande qu’il a rencontrée et aimée à New York dix-sept ans plus tôt. Max veut à tout prix la revoir.

Faut-il mieux avoir des remords ou des regrets ? Des remords d’avoir fait. Des regrets de n’avoir pas fait.

Max veut remonter le temps. Il veut retrouver Rebecca et recommencer avec elle la folle histoire d’amour qu’ils ont vécue ensemble. Il est prêt à sacrifier à cette quête désespérée l’amour de Clara qui l’aime pourtant avec la même fougue que celle que Rebecca avait manifestée vingt ans plus tôt. Rebecca, elle, est allée de l’avant. Elle vit toujours seule avec ses chats, mais elle est devenue une brillante avocate et s’est installée dans un splendide duplex. Elle n’est pas prête à revisiter ce passé même si le retour de Max ne peut que la troubler.

La psychologie de Max est bien frustre. Il ne se définit que par son entêtement à reconquérir Rebecca. Celle de Rebecca au contraire m’a semblé si ambiguë qu’elle m’est restée incompréhensible : pourquoi après avoir refusé de revoir Max pour ensuite lui céder ? pourquoi entreprendre à Montauk – où l’on comprend qu’ils vécurent jadis leur idylle – ce pèlerinage condamné par avance à l’échec ?

Retour à Montauk aurait pu être bouleversant, comme le laissait espérer sa bande-annonce. Je dois avouer en être sorti déprimé, tristement conscient du temps qui passe inéluctablement et de l’âge qui vient, écrasé de remords et de regrets.

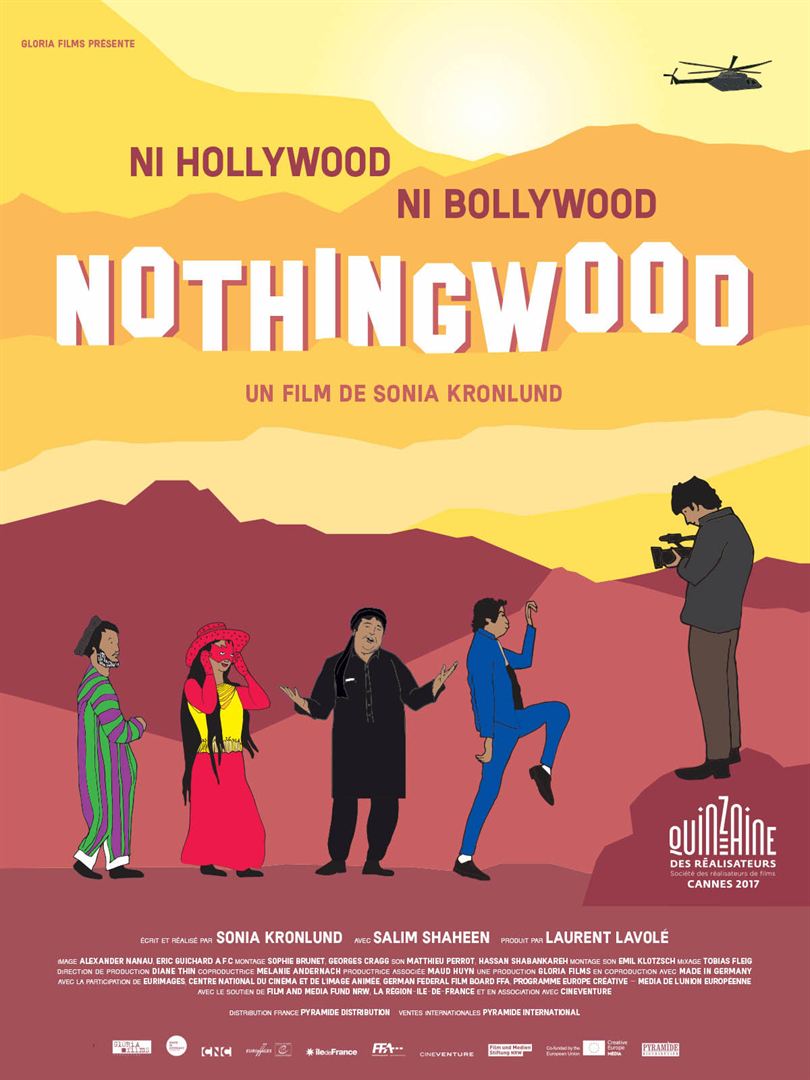

Qui connaît le cinéma afghan ? Personne. Et pour cause : il n’y existe aucune industrie cinématographique. Ni Hollywood. Ni Bollywood. Rien. Rien … sauf Salim Shaheem, un auteur de série Z qui, avec trois bouts de ficelle filme à la chaîne des romances, des drames, des comédies musicales plus ou moins autobiographiques.

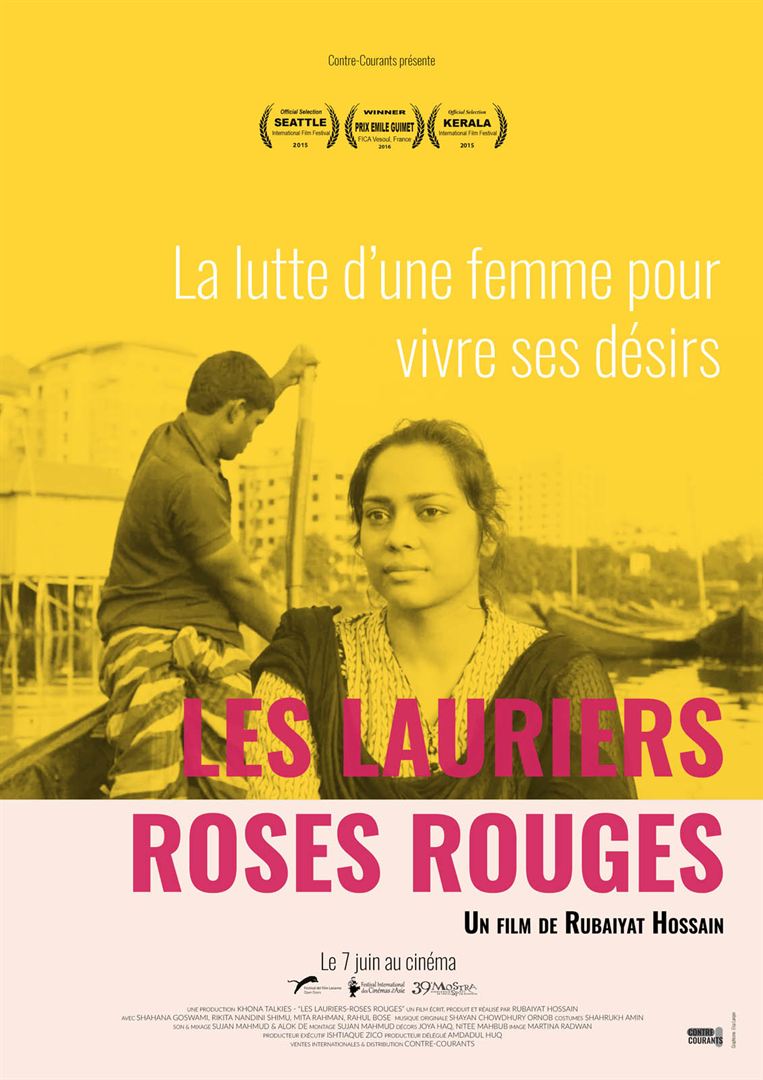

Qui connaît le cinéma afghan ? Personne. Et pour cause : il n’y existe aucune industrie cinématographique. Ni Hollywood. Ni Bollywood. Rien. Rien … sauf Salim Shaheem, un auteur de série Z qui, avec trois bouts de ficelle filme à la chaîne des romances, des drames, des comédies musicales plus ou moins autobiographiques. Roya est une actrice reconnue à Dacca. Depuis douze ans, elle joue au théâtre Nandini, l’héroïne de la pièce « Les Lauriers-roses rouges » du grand dramaturge bengali Rabindranath Tagore. Son mari, un riche homme d’affaires, la presse d’interrompre sa carrière pour avoir un enfant. Mais Roya veut approfondir son art et faire de Nandini une héroïne plus moderne, à mille lieux du classicisme engoncé dans lequel son metteur en scène l’oblige à jouer. Elle va s’inspirer de l’expérience de sa bonne, Moyna, qui après être tombée enceinte et avoir quitté le service de Roya, travaille dans des conditions misérables dans l’industrie textile.

Roya est une actrice reconnue à Dacca. Depuis douze ans, elle joue au théâtre Nandini, l’héroïne de la pièce « Les Lauriers-roses rouges » du grand dramaturge bengali Rabindranath Tagore. Son mari, un riche homme d’affaires, la presse d’interrompre sa carrière pour avoir un enfant. Mais Roya veut approfondir son art et faire de Nandini une héroïne plus moderne, à mille lieux du classicisme engoncé dans lequel son metteur en scène l’oblige à jouer. Elle va s’inspirer de l’expérience de sa bonne, Moyna, qui après être tombée enceinte et avoir quitté le service de Roya, travaille dans des conditions misérables dans l’industrie textile. Savez-vous ce qu’est un coxeur ? C’est la profession qu’exerce Ladji dans la capitale malienne. Debout sur le marchepied d’un minibus, il harangue les clients, encaisse le prix de leur trajet, guide le chauffeur en fonction des arrêts demandés.

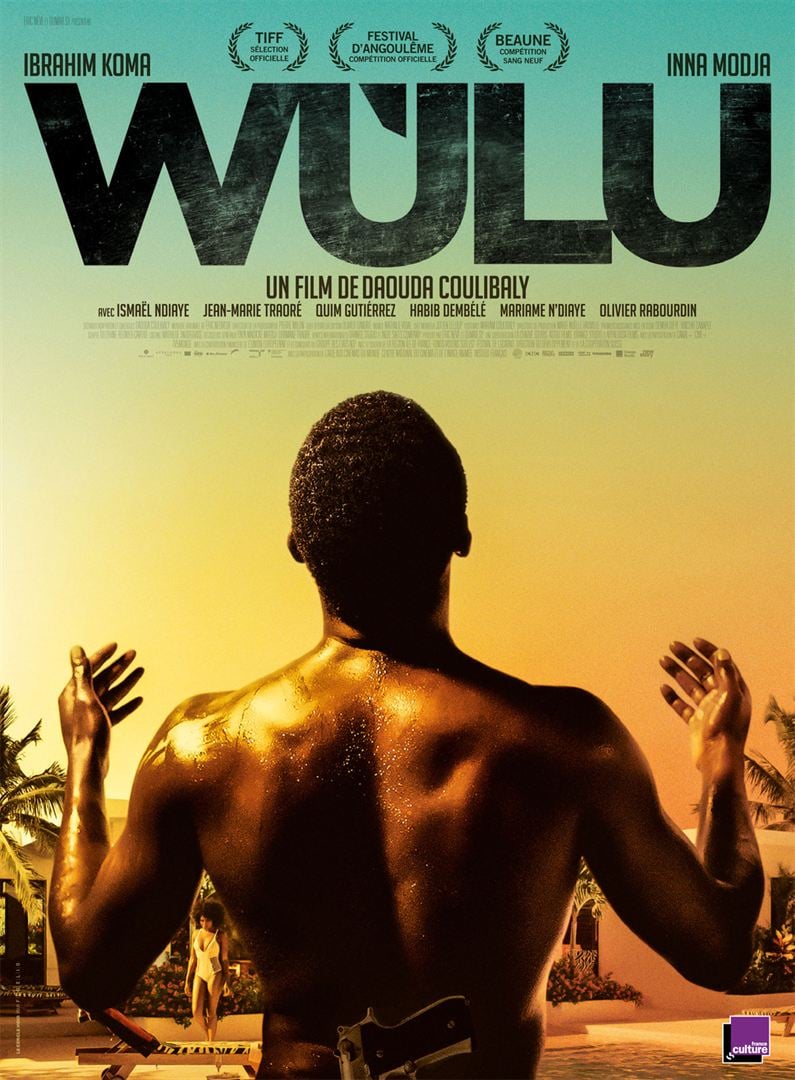

Savez-vous ce qu’est un coxeur ? C’est la profession qu’exerce Ladji dans la capitale malienne. Debout sur le marchepied d’un minibus, il harangue les clients, encaisse le prix de leur trajet, guide le chauffeur en fonction des arrêts demandés. Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre.

Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre. À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie.

À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie. Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans.

Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans. À Stockholm, au tout début du vingtième siècle, Arvid est un jeune journaliste d’une extraction modeste. Il tombe follement amoureux de Lydia, la fille d’un peintre célèbre. Ses sentiments sont partagés mais les deux jeunes gens sont de milieux trop différents pour envisager une union. Lydia se marie à un riche veuf tandis que Arvid épouse une héritière. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau.

À Stockholm, au tout début du vingtième siècle, Arvid est un jeune journaliste d’une extraction modeste. Il tombe follement amoureux de Lydia, la fille d’un peintre célèbre. Ses sentiments sont partagés mais les deux jeunes gens sont de milieux trop différents pour envisager une union. Lydia se marie à un riche veuf tandis que Arvid épouse une héritière. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau. Arthur de Pins a écrit et dessiné Zombillénium. Lancé par Spirou, publié ensuite chez Dupuis, décliné en trois tomes, couronné en 2012, Zombillénium poursuit sa carrière au cinéma.

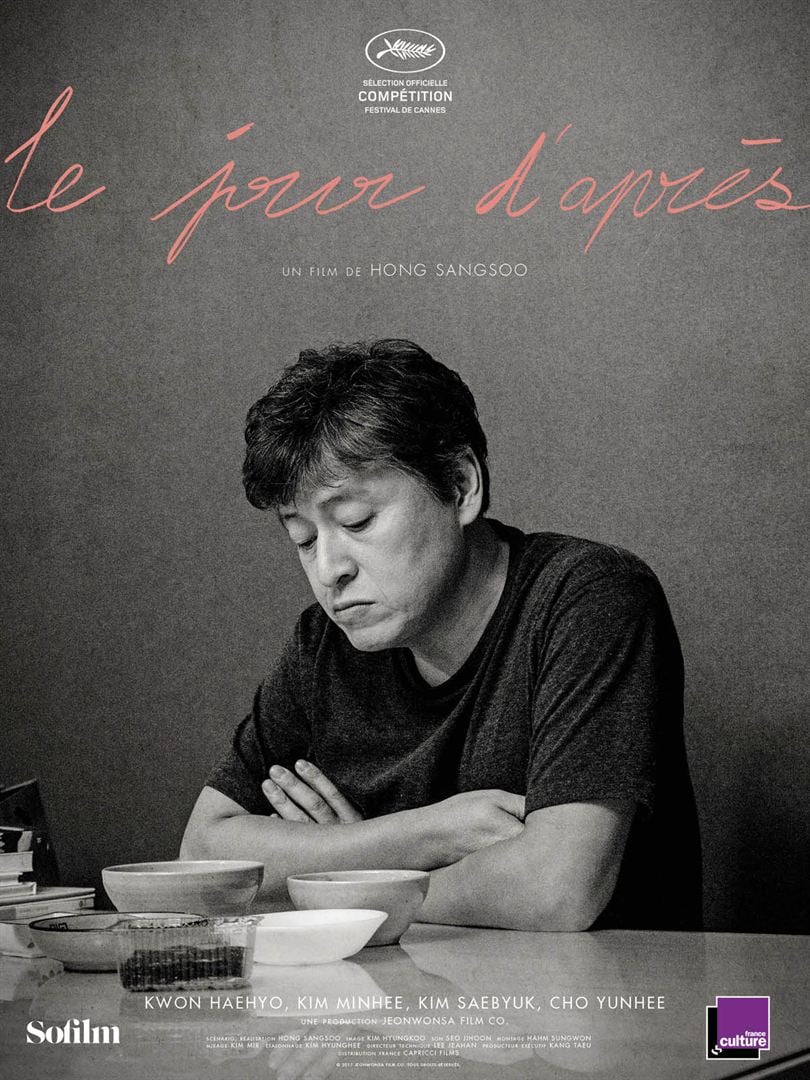

Arthur de Pins a écrit et dessiné Zombillénium. Lancé par Spirou, publié ensuite chez Dupuis, décliné en trois tomes, couronné en 2012, Zombillénium poursuit sa carrière au cinéma. Un éditeur se rend à son travail dès potron-minet. Quelques jours auparavant, sa collaboratrice, qui était aussi son amante, l’a quitté. Une nouvelle collaboratrice le remplace. Se noue entre elle et lui une relation qui n’est pas sans rappeler celle qui vient de se rompre. L’épouse de l’éditeur, qui a découvert une lettre d’amour anonyme, déboule à son bureau et rosse la nouvelle collaboratrice. C’est le moment que choisit l’ancienne pour revenir.

Un éditeur se rend à son travail dès potron-minet. Quelques jours auparavant, sa collaboratrice, qui était aussi son amante, l’a quitté. Une nouvelle collaboratrice le remplace. Se noue entre elle et lui une relation qui n’est pas sans rappeler celle qui vient de se rompre. L’épouse de l’éditeur, qui a découvert une lettre d’amour anonyme, déboule à son bureau et rosse la nouvelle collaboratrice. C’est le moment que choisit l’ancienne pour revenir.