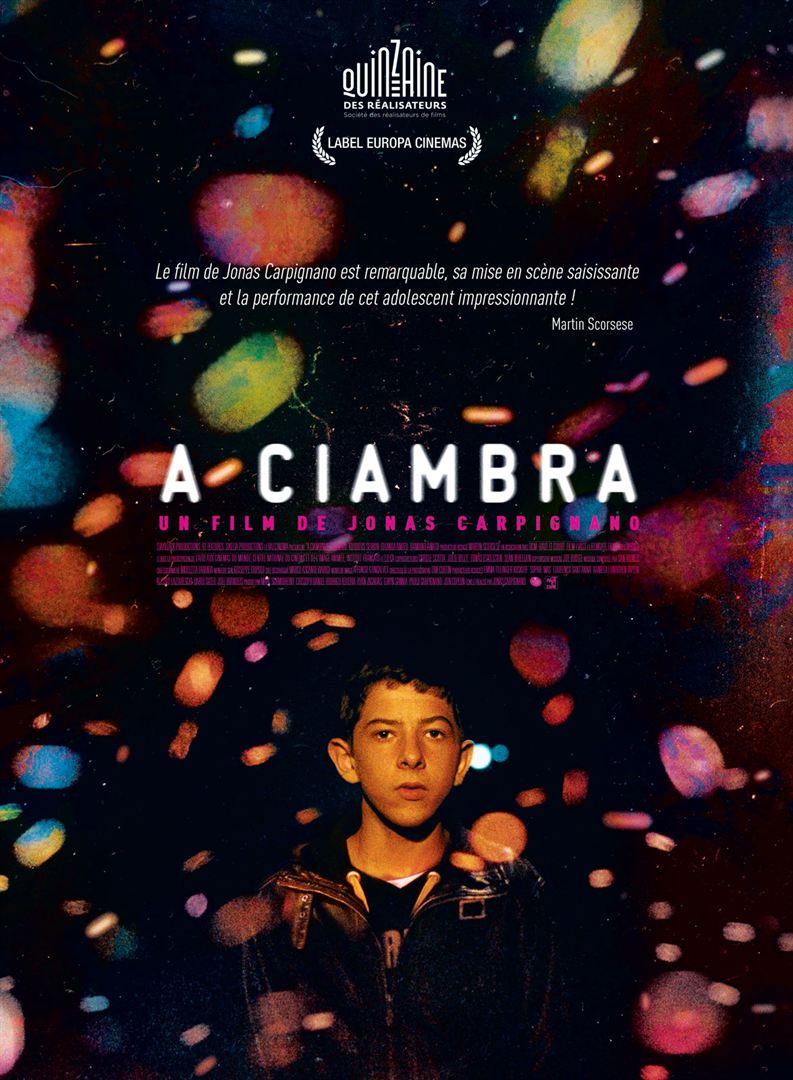

Pio a quatorze ans. Il est Rom. Il vit avec sa famille élargie dans un squat de Ciambra en Calabre. Il ne fréquente plus guère l’école, préférant suivre son frère aîné Cosimo et l’assister dans ses entreprises. Lorsque Cosimo est emprisonné, c’est à Pio qu’il incombe de reprendre la relève.

Pio a quatorze ans. Il est Rom. Il vit avec sa famille élargie dans un squat de Ciambra en Calabre. Il ne fréquente plus guère l’école, préférant suivre son frère aîné Cosimo et l’assister dans ses entreprises. Lorsque Cosimo est emprisonné, c’est à Pio qu’il incombe de reprendre la relève.

Le deuxième film de Jonas Carpignano s’inscrit aux frontières de la fiction et du documentaire. Le précédent Mediterranea se déroulait déjà dans la même ville de Calabre. Il avait notamment pour héros un réfugié burkinabé qui joue dans A Ciambra un rôle secondaire… tandis que Pio apparaissait dans Mediterranea. On l’aura compris, ces deux films constituent un diptyque qui documente les deux facettes d’une même réalité : la vie des minorités – subsahéliennes dans Mediterranea, rom dans A Ciambra – dans le sud de l’Italie.

Cette réalité est joyeuse. Du moins elle le semble vue à travers les yeux du jeune héros. Détrousser les passagers d’un train, voler des voitures, trafiquer le cuivre, se brancher illégalement au réseau électrique sont autant d’occasions pour Pio de démontrer son courage et sa malice. Quand la police débarque, on joue au gendarme et aux voleurs. Et le spectateur, fût-il conseiller d’État et balladurien, prend inéluctablement partie pour les seconds contre les premiers. Le même charme opérait dans À ceux qui nous ont offensés, un film britannique sorti en mars dernier qui avait pour protagonistes une bande de manouches.

Mais A Ciambra n’est pas un film joyeux. Car la vie de Pio est rude. Elle est violente. Les relations que les membres de la communauté entretiennent entre eux et avec les autres sont régies par une loi d’airain : la solidarité du groupe doit primer sur les relations que ses membres sont susceptible de nouer en dehors de lui. C’est cette règle qui sera mise à mal par l’amitié filiale qui unit Pio à Ayiva, un réfugié burkinabé qui, lui aussi, survit comme il peut de petits trafics.

Le film dénoue le dilemme shakespearien qu’il aura mis près de deux heures a noué. Dommage qu’il ne l’ait pas fait plus tôt. Délesté d’une bonne trentaine de minutes, au risque d’être privé de quelques scènes purement documentaires sans réelle valeur ajoutée narrative, A Ciambra aurait été plus nerveux et plus réussi.

Erwan (François Damiens), la quarantaine bien entamée, est veuf. Sa fille Juliette (Alice de Lencquesaing) attend un enfant de père inconnu. À l’occasion d’un test pour déceler une éventuelle maladie congénitale, Erwan apprend qu’il n’est pas le fils de son père. Il embauche un détective privé qui retrouve son père biologique. Seul problème : celui-ci est le père d’Anna (Cécile de France) dont Erwan vient de faire la rencontre et qui l’attire irrésistiblement.

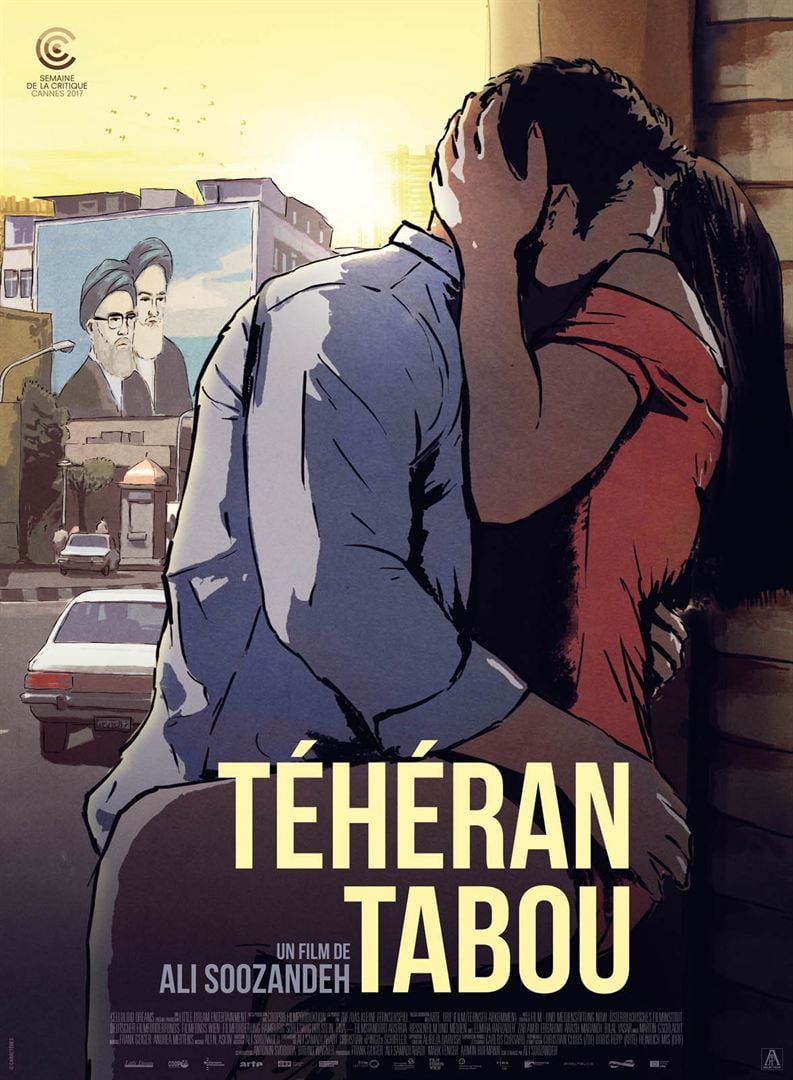

Erwan (François Damiens), la quarantaine bien entamée, est veuf. Sa fille Juliette (Alice de Lencquesaing) attend un enfant de père inconnu. À l’occasion d’un test pour déceler une éventuelle maladie congénitale, Erwan apprend qu’il n’est pas le fils de son père. Il embauche un détective privé qui retrouve son père biologique. Seul problème : celui-ci est le père d’Anna (Cécile de France) dont Erwan vient de faire la rencontre et qui l’attire irrésistiblement. À Téhéran de nos jours Pari et son fils muet Élias emménagent dans un grand immeuble d’un quartier populaire. Le mari de Pari est un toxicomane qui purge une longue peine de prison et elle se prostitue pour vivre. À l’étage au-dessus, Sara, qui étouffe entre un mari jaloux et une belle-mère possessive, est à nouveau enceinte après deux fausses couches. À l’étage au-dessous, Babak est un jeune musicien dont les enregistrements psychédéliques ne parviennent pas à franchir la censure islamique. Il a une liaison d’un soir avec Donya qui lui réclame le lendemain l’argent pour une hymenoplastie.

À Téhéran de nos jours Pari et son fils muet Élias emménagent dans un grand immeuble d’un quartier populaire. Le mari de Pari est un toxicomane qui purge une longue peine de prison et elle se prostitue pour vivre. À l’étage au-dessus, Sara, qui étouffe entre un mari jaloux et une belle-mère possessive, est à nouveau enceinte après deux fausses couches. À l’étage au-dessous, Babak est un jeune musicien dont les enregistrements psychédéliques ne parviennent pas à franchir la censure islamique. Il a une liaison d’un soir avec Donya qui lui réclame le lendemain l’argent pour une hymenoplastie. Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ».

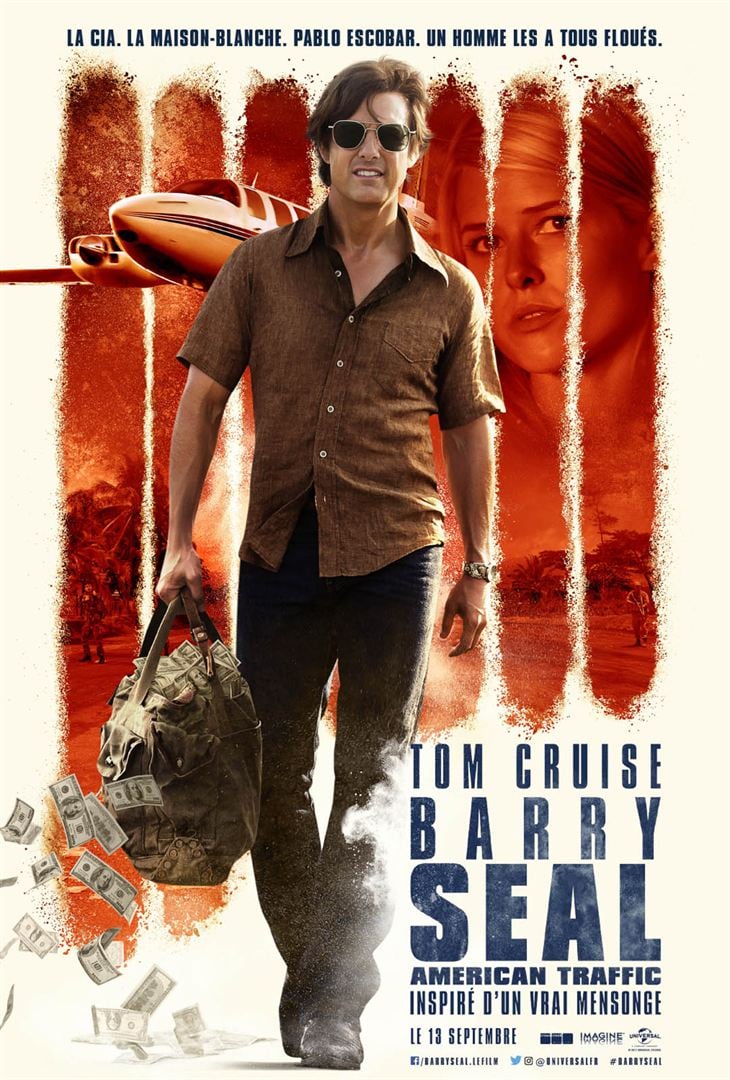

Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ». Dans les années quatre vingts, un pilote d’avion, Barry Seal, est employé par la CIA pour photographier les camps des guérillas marxistes d’Amérique centrale. Son audace le fait remarquer par les cartels colombiens qui lui demandent de transporter de la cocaïne en contrebande vers les États-Unis. La CIA, loin de s’en formaliser, l’utilisera pour apporter de l’aide aux contras nicaraguayens.

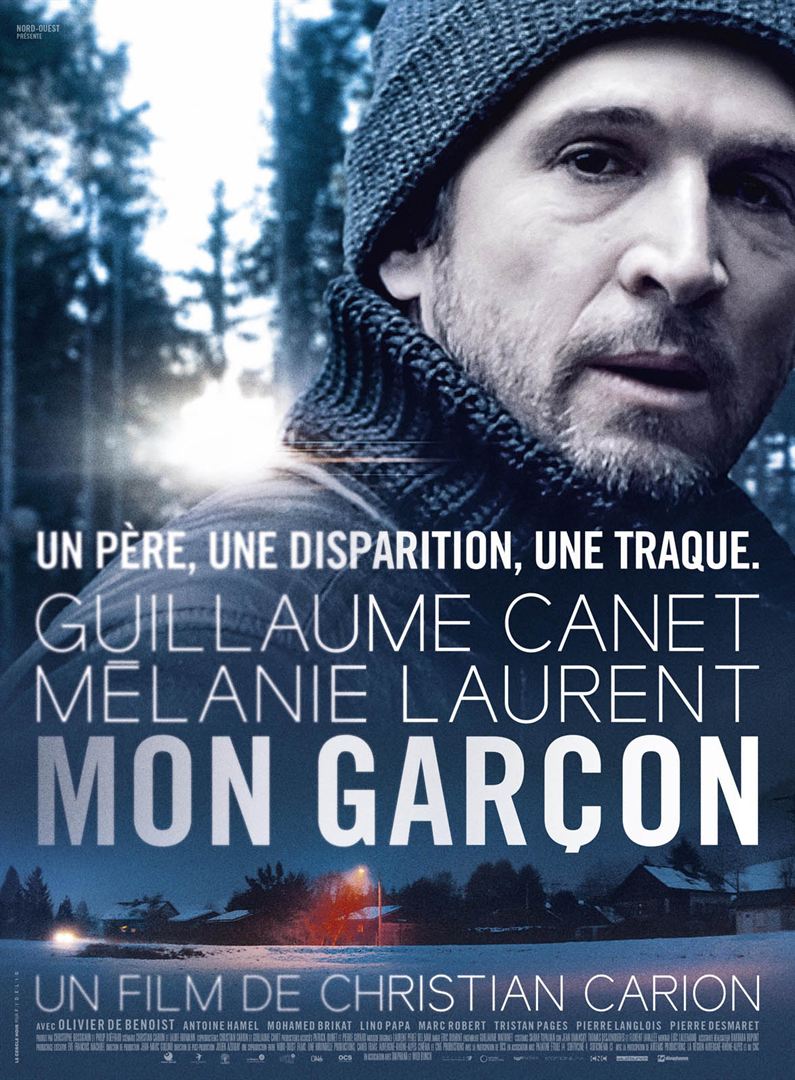

Dans les années quatre vingts, un pilote d’avion, Barry Seal, est employé par la CIA pour photographier les camps des guérillas marxistes d’Amérique centrale. Son audace le fait remarquer par les cartels colombiens qui lui demandent de transporter de la cocaïne en contrebande vers les États-Unis. La CIA, loin de s’en formaliser, l’utilisera pour apporter de l’aide aux contras nicaraguayens. Julien (Guillaume Canet) et Marie (Mélanie Laurent) viennent de se séparer. Julien travaille à l’étranger ; Marie a gardé la maison familiale dans le Vercors et y élève leur fils avec Grégoire, son nouveau compagnon.

Julien (Guillaume Canet) et Marie (Mélanie Laurent) viennent de se séparer. Julien travaille à l’étranger ; Marie a gardé la maison familiale dans le Vercors et y élève leur fils avec Grégoire, son nouveau compagnon. Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine.

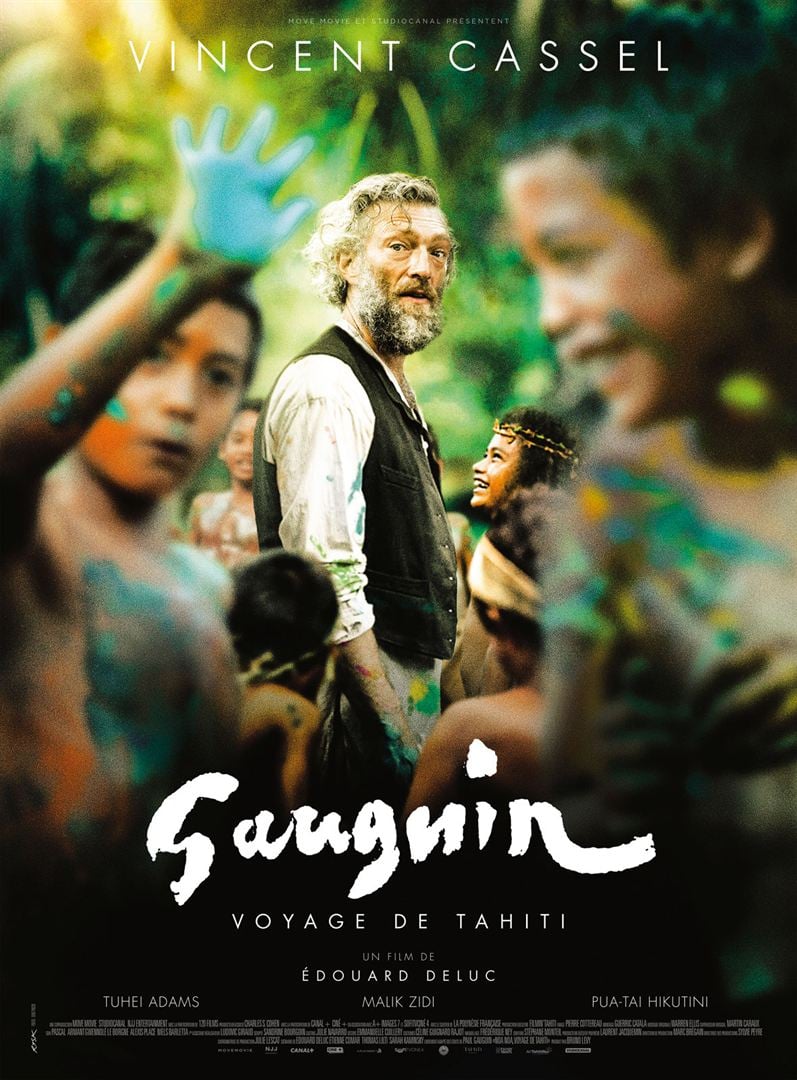

Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine. En 1891, Vincent Gauguin étouffe à Paris. Faute de pouvoir vendre ses toiles à un public qui n’en a pas encore compris le génie, il vit misérablement. Les paysages, les gens, la lumière ne l’inspirent plus. Il rêve d’ailleurs et veut y partir, même s’il doit y sacrifier sa vie de famille.

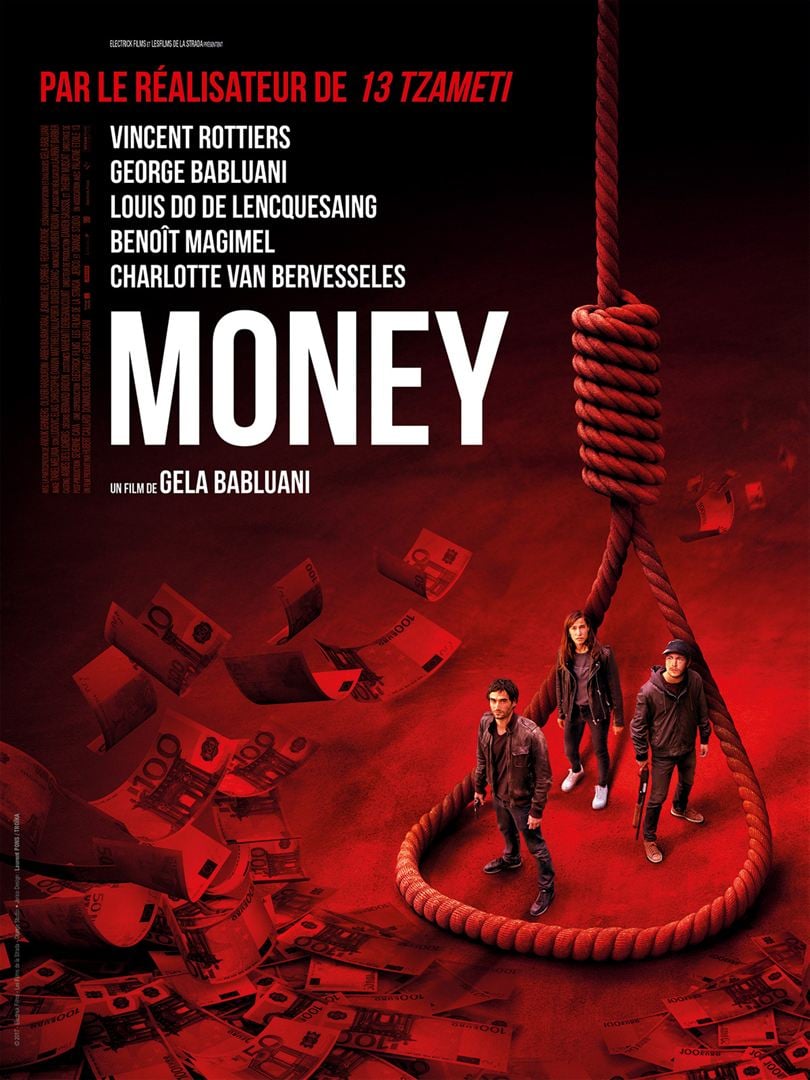

En 1891, Vincent Gauguin étouffe à Paris. Faute de pouvoir vendre ses toiles à un public qui n’en a pas encore compris le génie, il vit misérablement. Les paysages, les gens, la lumière ne l’inspirent plus. Il rêve d’ailleurs et veut y partir, même s’il doit y sacrifier sa vie de famille. Alexandra (Charlotte Van Bervesselès), son frère Eric (Vincent Rottiers) et son amoureux Danis (George Babluani) vivotent au Havre et rêvent d’une vie meilleure. Ils croient pouvoir y accéder en dérobant à un notable local (Louis-Do de Lencquesaing) une valise remplie de billets de banque. Mais leur larcin entraîne une réaction en chaîne qui risque de les broyer.

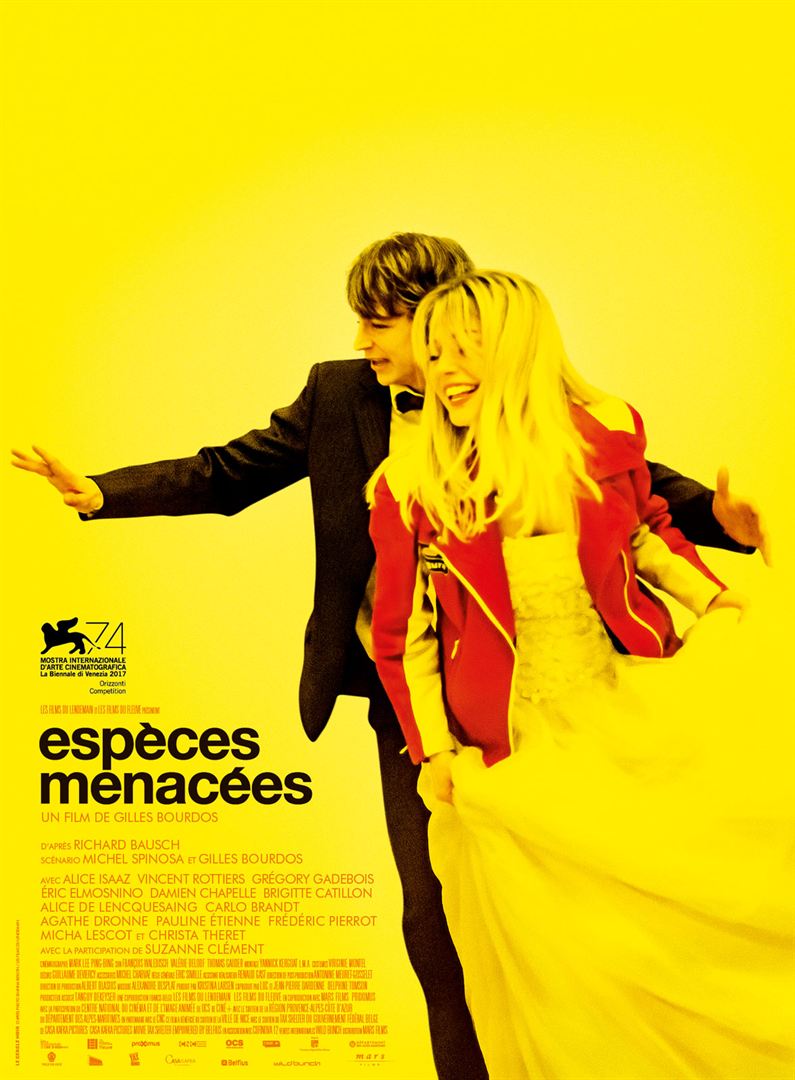

Alexandra (Charlotte Van Bervesselès), son frère Eric (Vincent Rottiers) et son amoureux Danis (George Babluani) vivotent au Havre et rêvent d’une vie meilleure. Ils croient pouvoir y accéder en dérobant à un notable local (Louis-Do de Lencquesaing) une valise remplie de billets de banque. Mais leur larcin entraîne une réaction en chaîne qui risque de les broyer. Tomasz (Vincent Rottiers) et Jospéhine (Alice Isaaz) viennent de se marier. Mais bien vite Tomasz se révèle jaloux et violent. Joséphine, qui s’est fâchée avec ses parents, appellera-t-elle son père au secours ?

Tomasz (Vincent Rottiers) et Jospéhine (Alice Isaaz) viennent de se marier. Mais bien vite Tomasz se révèle jaloux et violent. Joséphine, qui s’est fâchée avec ses parents, appellera-t-elle son père au secours ?