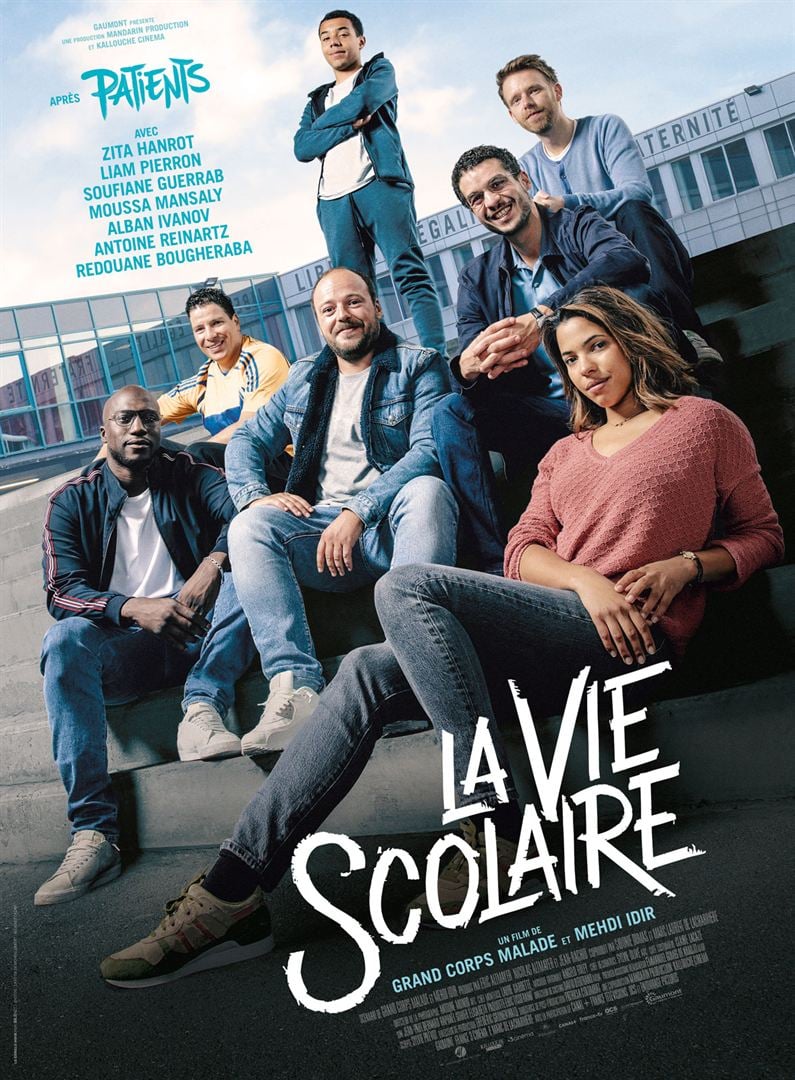

« La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur.

« La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur.

Sur un mode quasi-documentaire Grands Corps malade et Mehdi Idir – qui y usa ses fonds de culotte – sont retournés au collège des Francs-Moisins, en Seine-Saint-Denis, à une encablure du Stade de France, filmer une année scolaire d’une classe de troisième.

L’ensemble est fictionnalisé avec quelques acteurs professionnels – Zita Hanrot (qui creuse lentement, depuis Fatima qui lui valut le César du meilleur espoir féminin, son chemin dans le cinéma français) et Alban Ivanov (qui multiplie depuis Le Grand Bain les seconds rôles en or) – entourés d’amateurs recrutés sur place.

Le duo avait réalisé en 2017 Patients, sur l’univers hospitalier. Le film, aussi drôle que juste, avait remporté un succès critique et public légitime. Il figurait dans mon Top 10.

La Vie scolaire reprend les mêmes ingrédients avec la même réussite.

Dans une veine qui m’a rappelé l’autobiographie épatante de Kheiron Nous trois ou rien, La Vie scolaire maintient un équilibre fragile entre l’humour et la gravité. Chaque scène est drôle, qui se nourrit de la « tchatche » incroyable des jeunes face à laquelle l’autorité des adultes peine à ne pas se fissurer. Mais chaque scène est en même temps grave, qui souligne les failles d’une institution incapable d’offrir un avenir à ses élèves malgré l’humanité débordante des enseignants.

On frise souvent le pathos ; mais on n’y tombe jamais comme dans ce conseil de discipline où chaque argument, aussi pertinent soit-il (« L’institution n’est pas faite pour moi »), un contre-argument qui ne l’est pas moins (« Non, Yanis, ne renverse pas les responsabilités en mettant tes fautes sur le dos de l’institution »).

On rit franchement à quelques running jokes : l’élève mytho qui excuse ses retards avec des motifs toujours plus rocambolesques (la grève d’Air France, une antilope qui bloque le trafic…), le surveillant bas du front qui se bourre de chips, le prof d’EPS obèse qui pratique des sports improbables (le hockey à roulette, le foot-vélo…)

Bien sûr, La Vie scolaire n’est pas le premier film qui, avec plus ou moins de réussite, filme la classe. Il est difficile de dépasser le modèle du genre : Entre les murs, sans parler de succédanés moins marquants : La Vie en grand, Les Héritiers, Swagger…

Le sujet n’a rien de novateur, le traitement n’a rien de révolutionnaire ; mais il y a une telle humanité, une telle énergie dans cette Vie scolaire, dans ses enseignants si empathiques, dans ses collégiens si attachants, qu’il serait dommage de la rater.

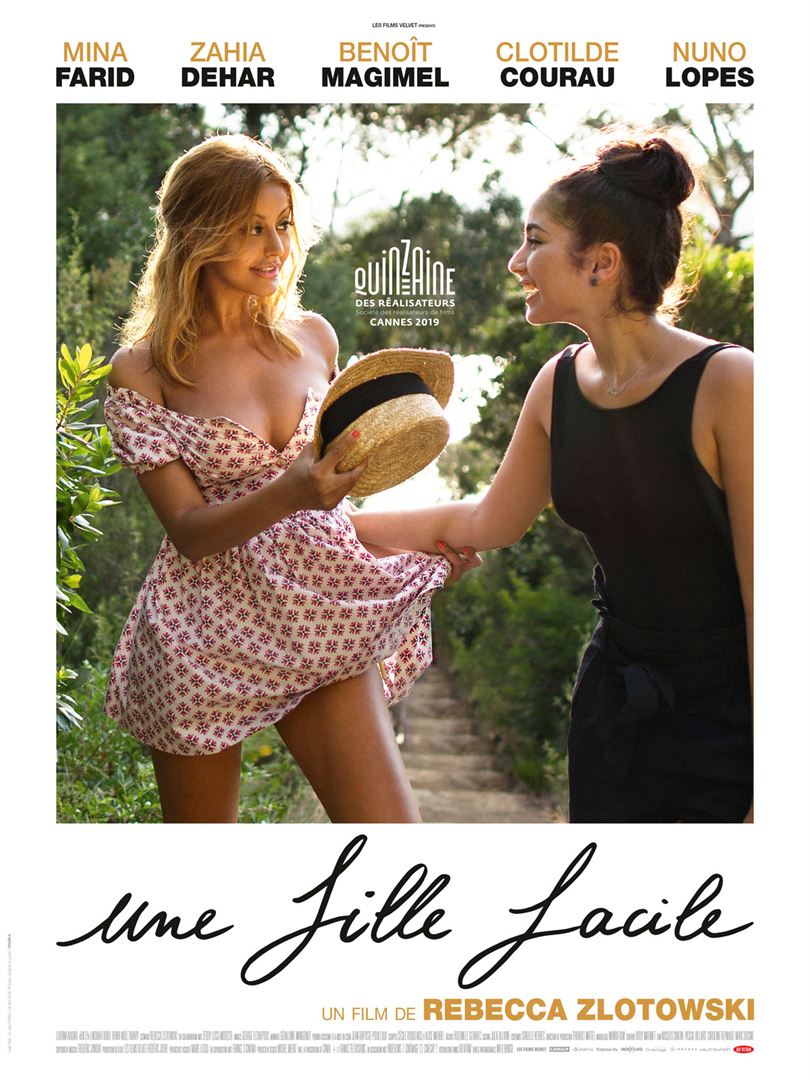

C’est la fin des classes et le début de l’été à Cannes. Naïma (Mina Farid) vient de fêter ses seize ans. Elle tue l’ennui en compagnie de Dodo (Lakhdar Dridi), un copain homosexuel qui rêve de faire l’acteur quand débarque de Paris sa cousine Sofia (Zahia Dehar).

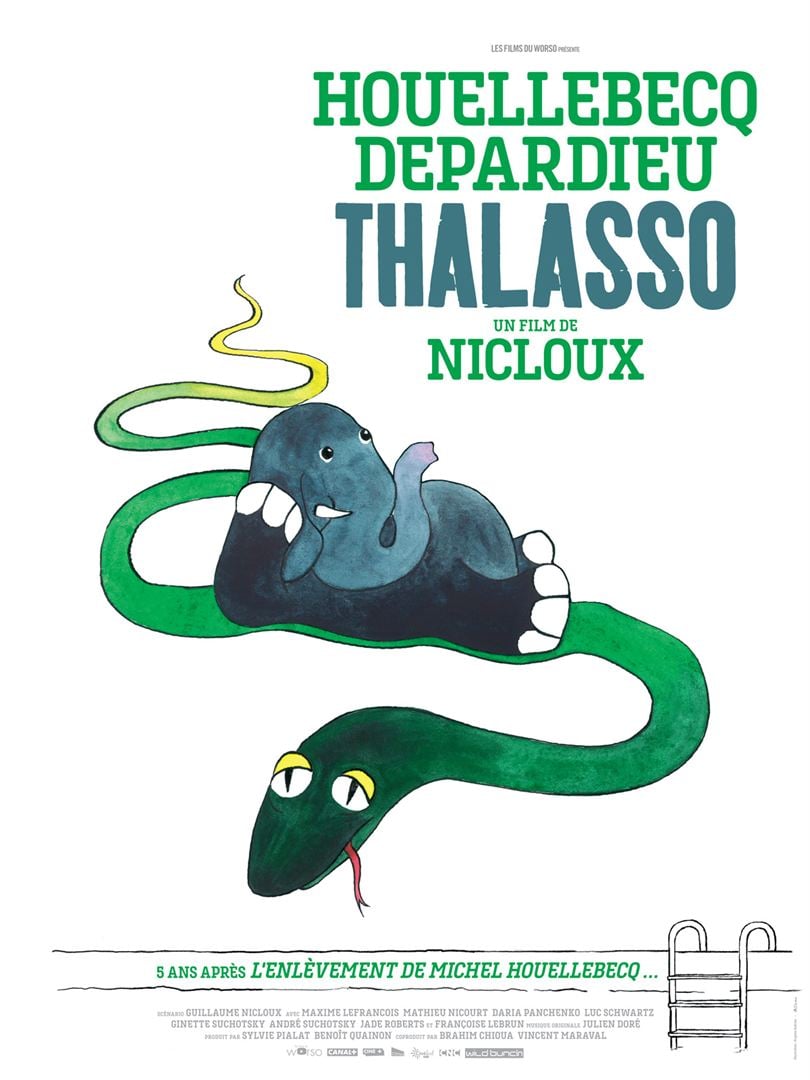

C’est la fin des classes et le début de l’été à Cannes. Naïma (Mina Farid) vient de fêter ses seize ans. Elle tue l’ennui en compagnie de Dodo (Lakhdar Dridi), un copain homosexuel qui rêve de faire l’acteur quand débarque de Paris sa cousine Sofia (Zahia Dehar). Michel Houellebecq est en thalassothérapie à Cabourg. Le corps malingre de l’écrivain atrabilaire est soumis au dur règlement de la cure : soins intensifs, régime à l’eau, interdiction stricte de fumer dans et même hors de l’établissement…

Michel Houellebecq est en thalassothérapie à Cabourg. Le corps malingre de l’écrivain atrabilaire est soumis au dur règlement de la cure : soins intensifs, régime à l’eau, interdiction stricte de fumer dans et même hors de l’établissement… Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans

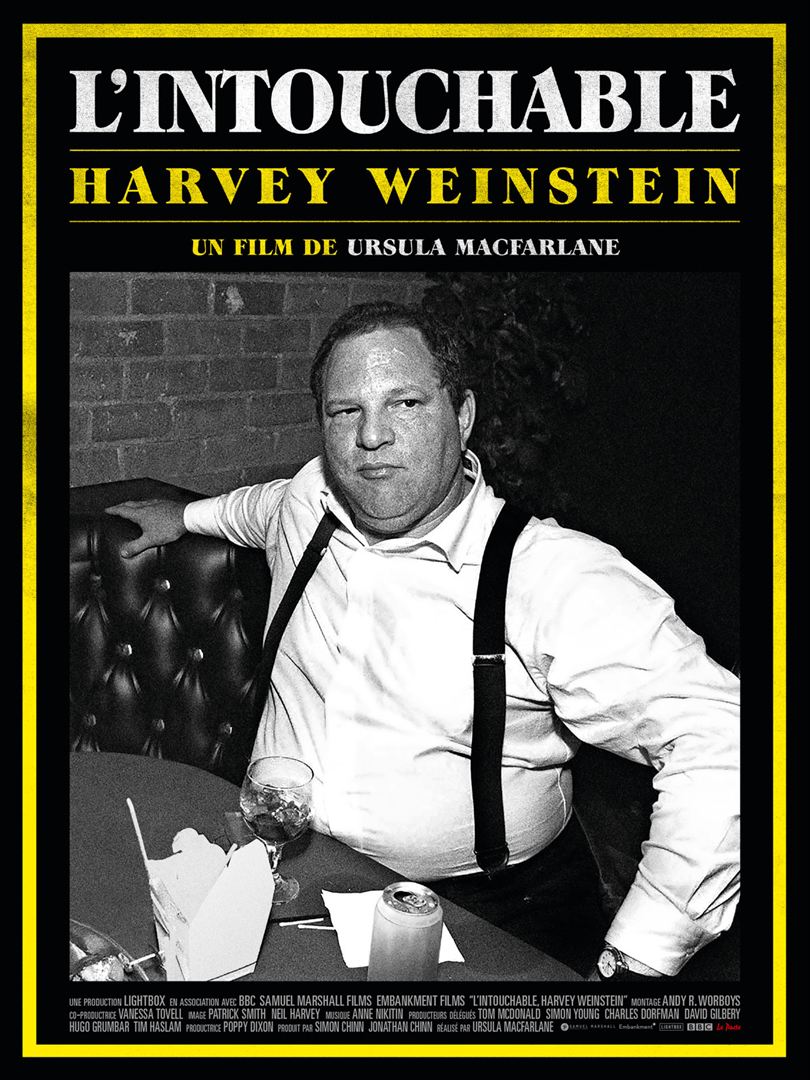

Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans  Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes…

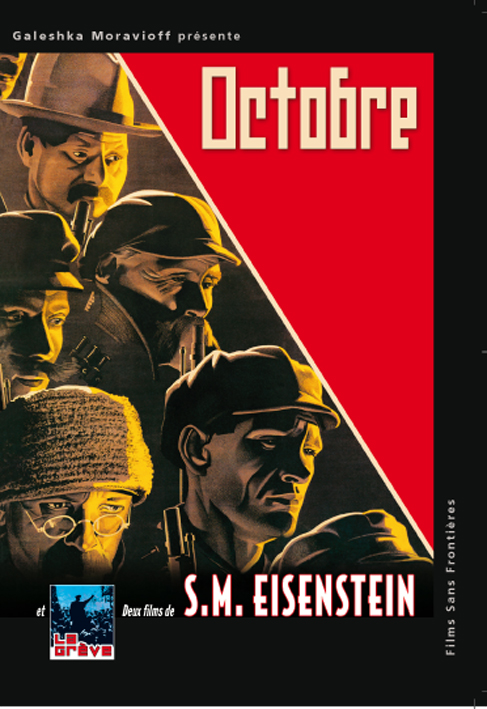

Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes… À l’occasion du dixième anniversaire de la Révolution d’Octobre, les autorités soviétiques ont commandé à Sergueï Eisenstein, le réalisateur du Cuirassé Potemkine, un film commémoratif. Bénéficiant de moyens quasi-illimités, il y relate les événements ayant conduit à la prise du pouvoir par les Bolcheviks et à la chute du Palais d’hiver en octobre 1917.

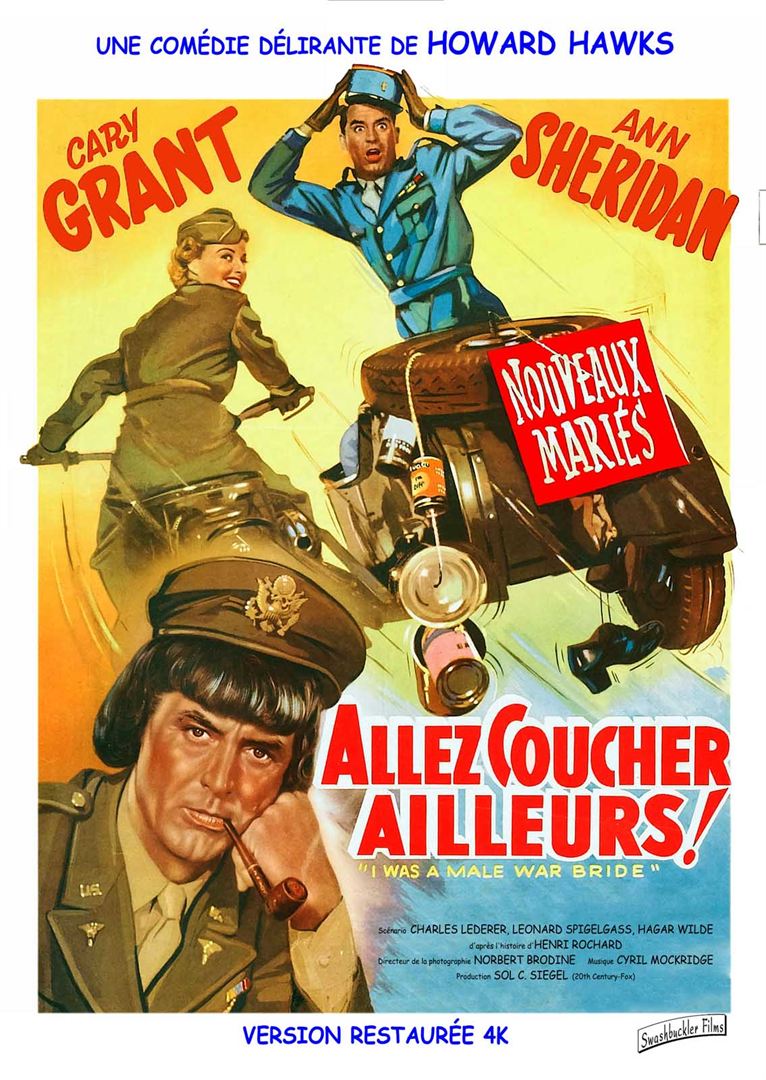

À l’occasion du dixième anniversaire de la Révolution d’Octobre, les autorités soviétiques ont commandé à Sergueï Eisenstein, le réalisateur du Cuirassé Potemkine, un film commémoratif. Bénéficiant de moyens quasi-illimités, il y relate les événements ayant conduit à la prise du pouvoir par les Bolcheviks et à la chute du Palais d’hiver en octobre 1917. Dans l’Allemagne occupée, un capitaine français (Cary Grant) et une lieutenant américaine (Ann Sheridan) sont affectés à une mission conjointe. Mutuellement attirés l’un par l’autre, ils se font l’aveu de leur amour, décident de se marier et de rentrer ensemble aux Etats-Unis.

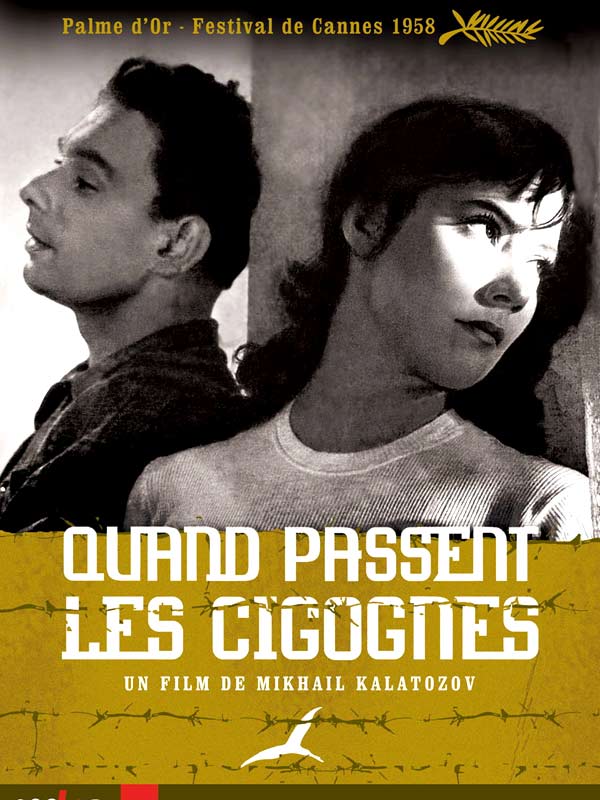

Dans l’Allemagne occupée, un capitaine français (Cary Grant) et une lieutenant américaine (Ann Sheridan) sont affectés à une mission conjointe. Mutuellement attirés l’un par l’autre, ils se font l’aveu de leur amour, décident de se marier et de rentrer ensemble aux Etats-Unis. À Moscou, en 1940, Veronika et Boris s’aiment et se fiancent. Mais la guerre éclate et Boris doit partir au front. Mark, le cousin de Boris, force Veronika à l’épouser. Boris meurt sur le champ de bataille. Mais Veronika ne l’apprendra qu’à l’armistice.

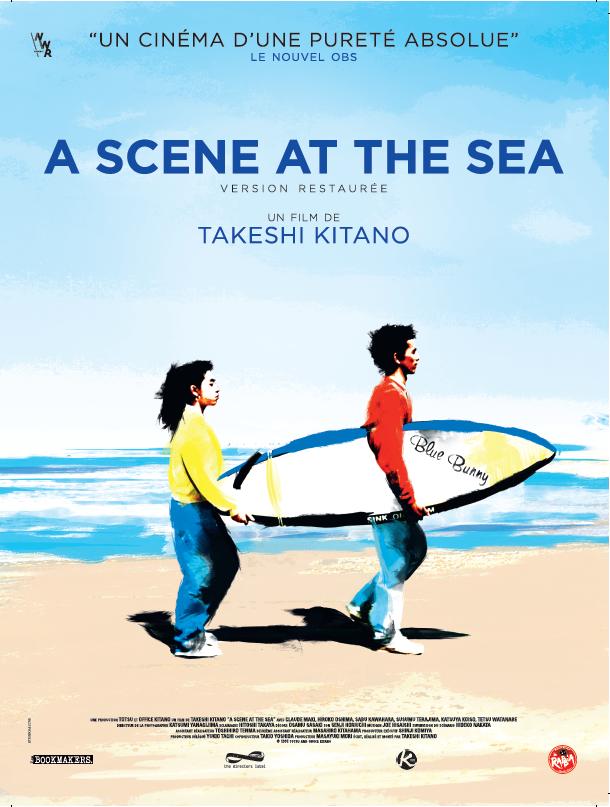

À Moscou, en 1940, Veronika et Boris s’aiment et se fiancent. Mais la guerre éclate et Boris doit partir au front. Mark, le cousin de Boris, force Veronika à l’épouser. Boris meurt sur le champ de bataille. Mais Veronika ne l’apprendra qu’à l’armistice. Shigeru est sourd muet. Il travaille comme éboueur dans une petite ville côtière. Un jour, il récupère une planche de surf mise au rebut, la répare et décide de s’essayer à ce sport. Son amie Takako, sourde-muette elle aussi, l’accompagne.

Shigeru est sourd muet. Il travaille comme éboueur dans une petite ville côtière. Un jour, il récupère une planche de surf mise au rebut, la répare et décide de s’essayer à ce sport. Son amie Takako, sourde-muette elle aussi, l’accompagne. Annie (Rose Byrne), la trentaine bien entamée, s’ennuie à Sandcliff, une ville côtière d’Angleterre (le film a été tourné à Ramsgate) où elle a repris, à la mort de son père, la direction du petit musée d’histoire. Elle est en couple avec Duncan, un professeur d’université qui nourrit une passion obsessionnelle pour un chanteur pop des années quatre-vingt-dix, disparu sans laisser de trace après un unique album, Tucker Crowe (Ethan Hawke).

Annie (Rose Byrne), la trentaine bien entamée, s’ennuie à Sandcliff, une ville côtière d’Angleterre (le film a été tourné à Ramsgate) où elle a repris, à la mort de son père, la direction du petit musée d’histoire. Elle est en couple avec Duncan, un professeur d’université qui nourrit une passion obsessionnelle pour un chanteur pop des années quatre-vingt-dix, disparu sans laisser de trace après un unique album, Tucker Crowe (Ethan Hawke).