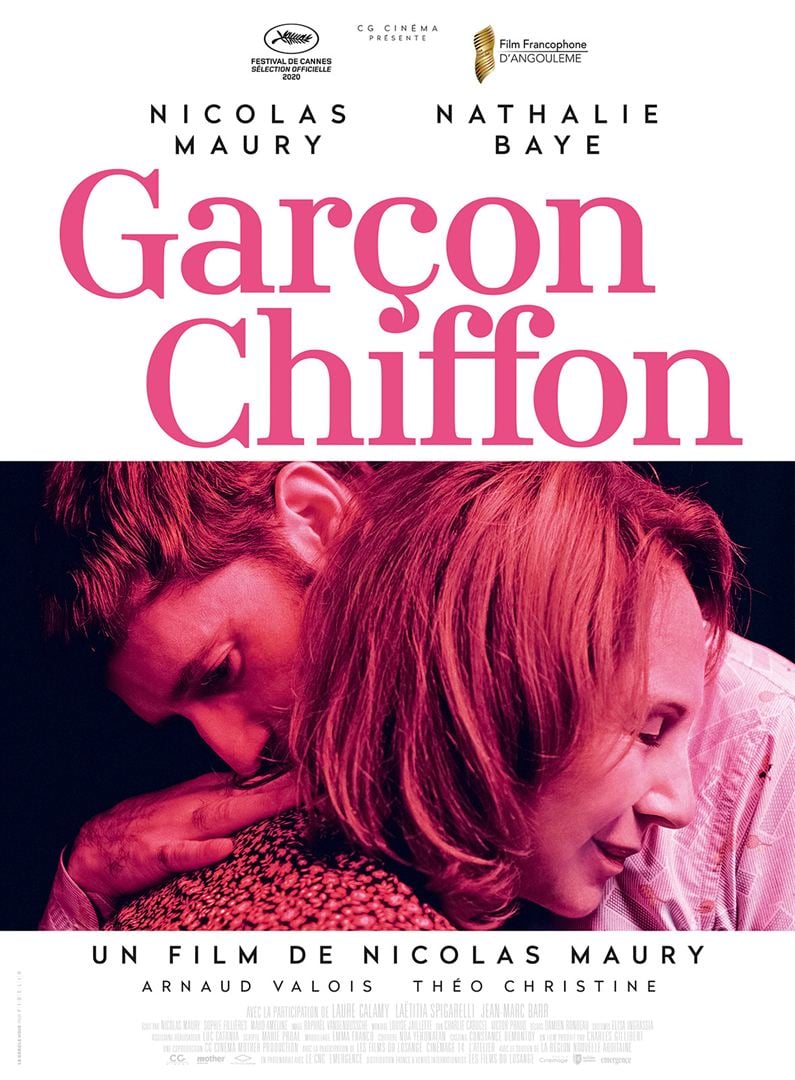

Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère.

Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère.

Après Patrick Chéreau et son célèbre film chorale (Ceux qui m’aiment prendront le train), après Un village français, la série à succès de France 3, après Sébastien Lifshitz et ses deux Adolescentes, le Limousin a décidément la côte. C’est la France moyenne, de l’Occupation à nos jours, loin des centre villes trépidants et des banlieues en feu, la France de nos racines, celle de nos parents, ni pauvre, ni riche.

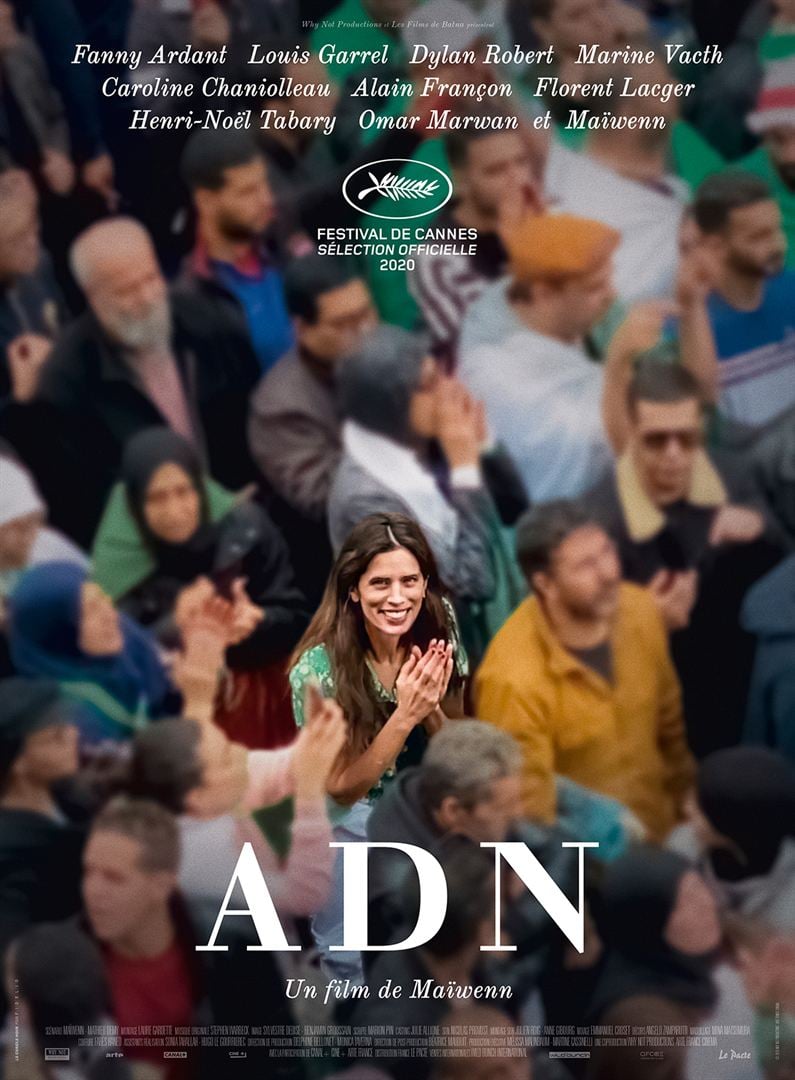

Cette semaine, amputée par le reconfinement, deux films tiennent – ou plutôt tenaient – le haut de l’affiche : ADN et Garçon Chiffon. On a beaucoup parlé du premier – sans doute en partie à cause des interviews sulfureuses de sa réalisatrice – en critiquant ou en excusant son nombrilisme. On aurait pu faire le même procès au second, passé hélas sous les radars.

Comme Maïwenn pour ADN, Nicolas Maury est le réalisateur, le co-scénariste et l’acteur principal de son film. C’est beaucoup. C’est sans doute trop.

Dans ADN, Maïwenn se filmait au milieu d’un groupe où elle réussissait, avec un talent rare, à faire naître des moments de pure émotion, rires ou larmes. Nicolas Maury n’a pas ce don. Il ne se filme pas au milieu des autres, mais dans des face-à-face successifs : avec un producteur qui refuse de l’engager (Jean-Marc Barr vieillissant), avec son agent qui essaie de le convaincre de son talent (Laurent Capelluto, l’acteur dans un second rôle dont on ne sait jamais le nom), avec une réalisatrice en pleine hystérie (Laure Calamy décidément excellente dans tous les registres), avec son amoureux (Arnaud Valois plus caliente que jamais). Et bien sûr avec sa maman : une Nathalie Baye parfaite dans le rôle de la mère inconditionnellement aimante qu’on a tous rêvé d’avoir ou qu’on a eu la chance d’avoir eue.

J’ai écrit hier que, selon qu’on trouvera Maïwenn bouleversante ou horripilante, on adorera ou on détestera ADN. Je pourrais écrire la même chose ce matin de Nicolas Maury et de son Garçon Chiffon. Avec sa voix haut perché, sa démarche hésitante, l’acteur révélé par son rôle d’assistant maladroit dans Dix pour cent assume sans rougir une homosexualité de grande folle que personne, Dieu merci, n’irait plus lui reprocher de nos jours. C’est moins cette outrance qui m’a gêné que la complaisance de Nicolas Maury à analyser ses tourments intérieurs dans un (trop) long ego-trip narcissique. Il m’a moins donné envie de le prendre dans mes bras pour le câliner que de lui filer deux baffes pour le secouer.

Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes.

Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes. Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate.

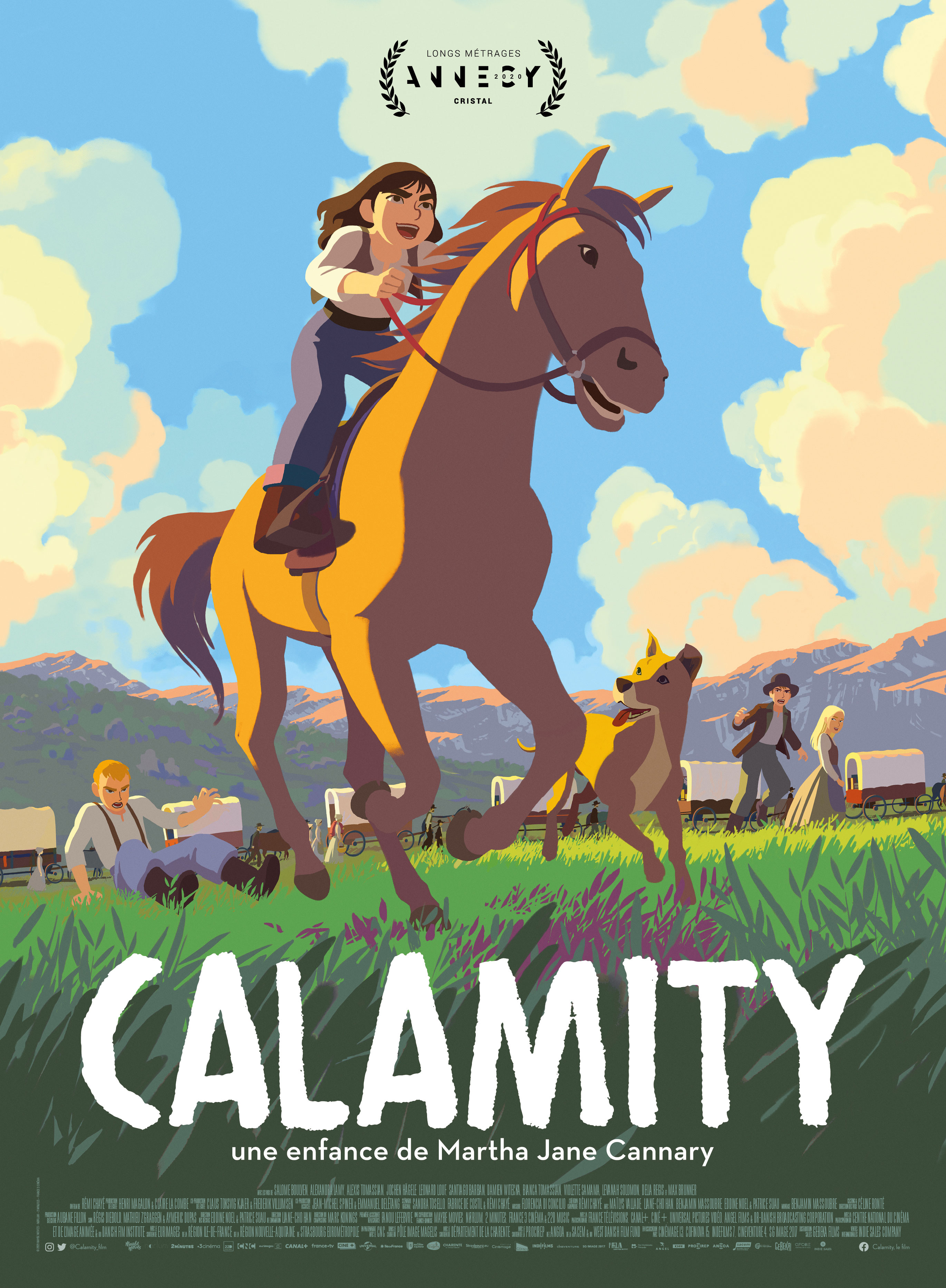

Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate. En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts.

En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts. Israël, le voyage interdit est un documentaire fleuve, de plus de onze heures, sorti en salles en quatre parties. Il est l’œuvre de Jean-Pierre Lledo, un documentariste français, né en Algérie en 1947 d’une mère juive et d’un père communiste venu de Catalogne. Marxiste lui aussi, athée, anti-colonialiste et pro-indépendantiste, Jean-Pierre Lledo nourrit jusqu’en 1993, date de son départ forcé d’Algérie sous la menace des islamistes, le rêve d’une Algérie multiconfessionnelle et multiethnique qu’il a raconté dans trois documentaires, Un rêve algérien, Algéries, mes fantômes et Algérie, histoires à ne pas dire, réalisés en 2003, 2004 et 2007.

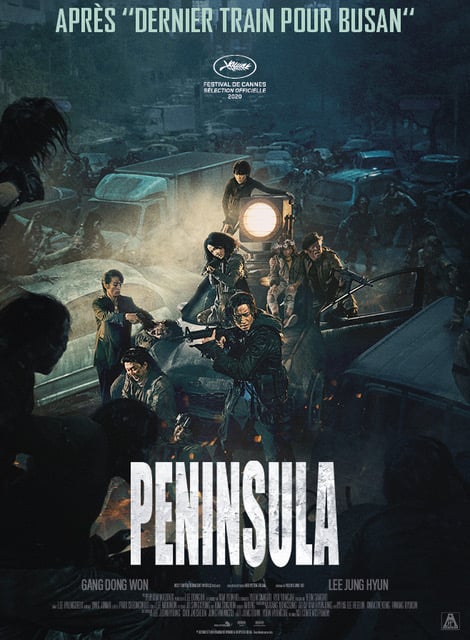

Israël, le voyage interdit est un documentaire fleuve, de plus de onze heures, sorti en salles en quatre parties. Il est l’œuvre de Jean-Pierre Lledo, un documentariste français, né en Algérie en 1947 d’une mère juive et d’un père communiste venu de Catalogne. Marxiste lui aussi, athée, anti-colonialiste et pro-indépendantiste, Jean-Pierre Lledo nourrit jusqu’en 1993, date de son départ forcé d’Algérie sous la menace des islamistes, le rêve d’une Algérie multiconfessionnelle et multiethnique qu’il a raconté dans trois documentaires, Un rêve algérien, Algéries, mes fantômes et Algérie, histoires à ne pas dire, réalisés en 2003, 2004 et 2007. Quatre ans ont passé depuis la pandémie qui a dévasté la péninsule coréenne et dont quelques rares survivants seulement ont réussi à s’échapper, par train ou par mer.

Quatre ans ont passé depuis la pandémie qui a dévasté la péninsule coréenne et dont quelques rares survivants seulement ont réussi à s’échapper, par train ou par mer. Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours.

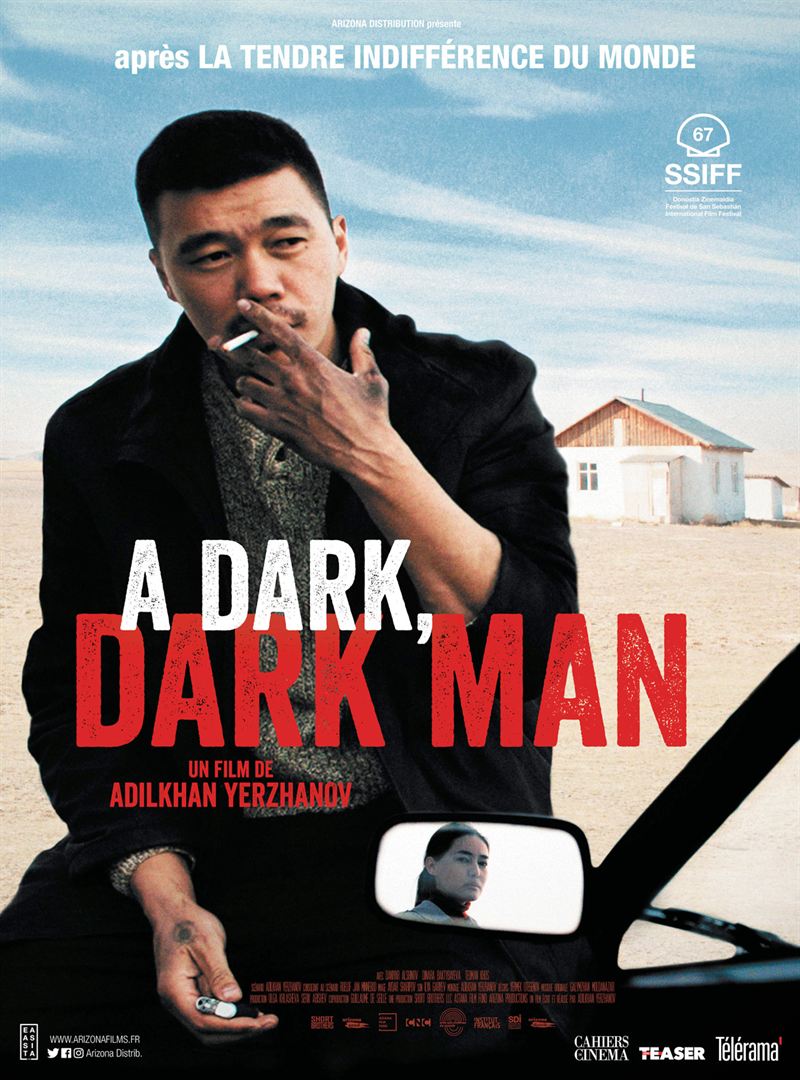

Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours. Dans l’immense plaine kazakhe, au milieu de nulle part, un jeune garçon est violé et tué. La police corrompue maquille les lieux du crime et inculpe un benêt. C’est à Bekzat, un jeune policier fraîchement émoulu, qu’il incombera de faire disparaître l’inculpé comme avaient disparu dans des circonstances tout aussi fumeuses les précédents accusés de crimes similaires.

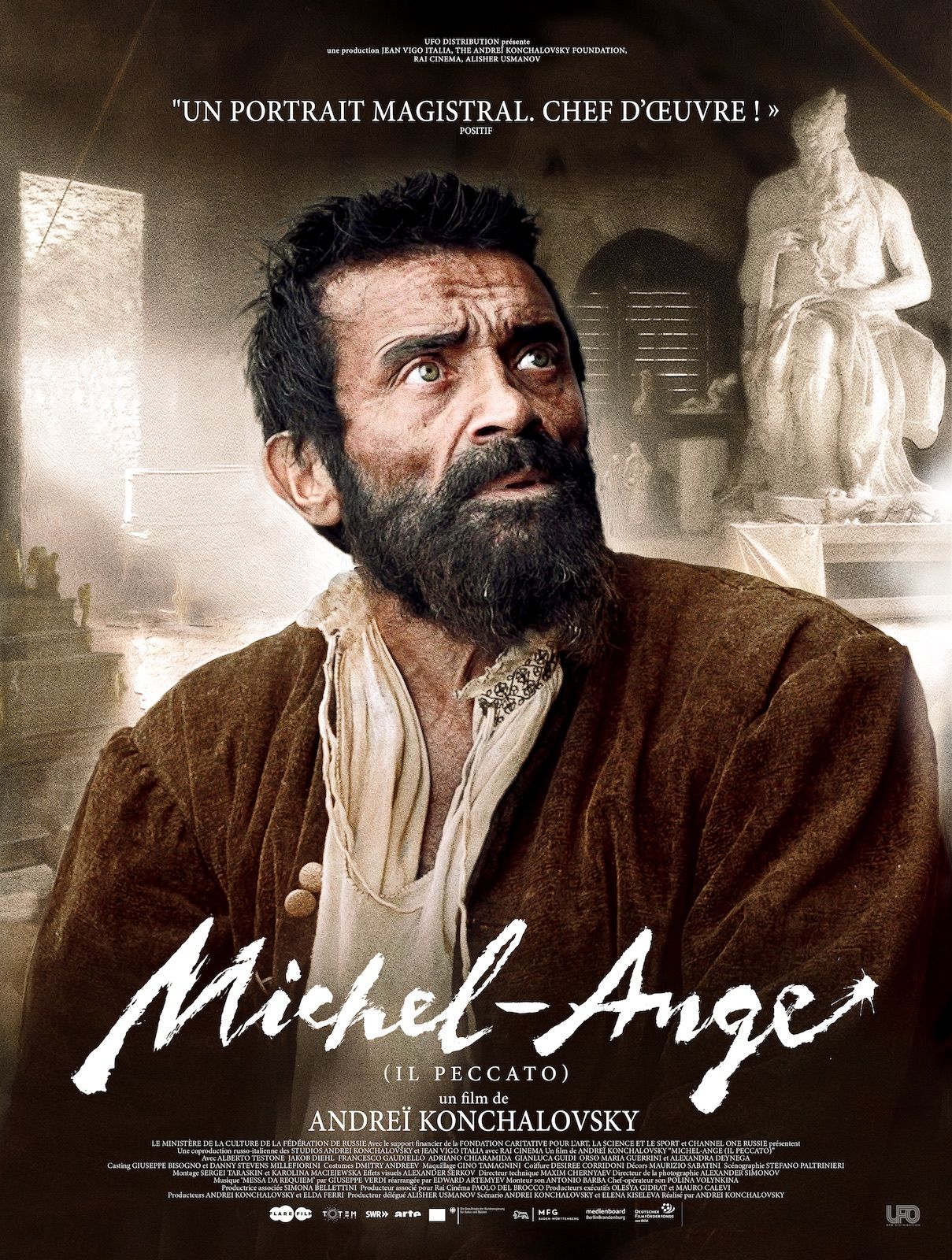

Dans l’immense plaine kazakhe, au milieu de nulle part, un jeune garçon est violé et tué. La police corrompue maquille les lieux du crime et inculpe un benêt. C’est à Bekzat, un jeune policier fraîchement émoulu, qu’il incombera de faire disparaître l’inculpé comme avaient disparu dans des circonstances tout aussi fumeuses les précédents accusés de crimes similaires. En 1512, Michel-Ange achève enfin la peinture du plafond de la chapelle Sixtine à laquelle il aura consacré quatre années de sa vie. Le pape Jules II, son mécène, lui a parallèlement demandé de réaliser son tombeau. Mais le pontife, membre de la puissante famille des Della Rovere, meurt l’année suivante avant l’achèvement de cette commande dont Michel-Ange ne pourra livrer que la sculpture du Moïse. Léon X, un Médicis, lui succède, qui exige de Michel-Ange qu’il se consacre à la façade de la basilique San Lorenzo à Florence. Le génial artiste, déchiré entre ses deux familles, part à Carrare à la recherche du meilleur marbre.

En 1512, Michel-Ange achève enfin la peinture du plafond de la chapelle Sixtine à laquelle il aura consacré quatre années de sa vie. Le pape Jules II, son mécène, lui a parallèlement demandé de réaliser son tombeau. Mais le pontife, membre de la puissante famille des Della Rovere, meurt l’année suivante avant l’achèvement de cette commande dont Michel-Ange ne pourra livrer que la sculpture du Moïse. Léon X, un Médicis, lui succède, qui exige de Michel-Ange qu’il se consacre à la façade de la basilique San Lorenzo à Florence. Le génial artiste, déchiré entre ses deux familles, part à Carrare à la recherche du meilleur marbre. Alexandre se cherche. La mort de ses parents pendant son enfance l’a laissé sans boussole. Sans travail, sans argent, il ne peut guère que s’appuyer sur l’amitié chaleureuse de ses colocataires : Lola, un vieux travelo philosophe (Thibault de Montalembert méconnaissable), Yolande (Isabelle Nanty), sa proprio soixante-huitarde…

Alexandre se cherche. La mort de ses parents pendant son enfance l’a laissé sans boussole. Sans travail, sans argent, il ne peut guère que s’appuyer sur l’amitié chaleureuse de ses colocataires : Lola, un vieux travelo philosophe (Thibault de Montalembert méconnaissable), Yolande (Isabelle Nanty), sa proprio soixante-huitarde…