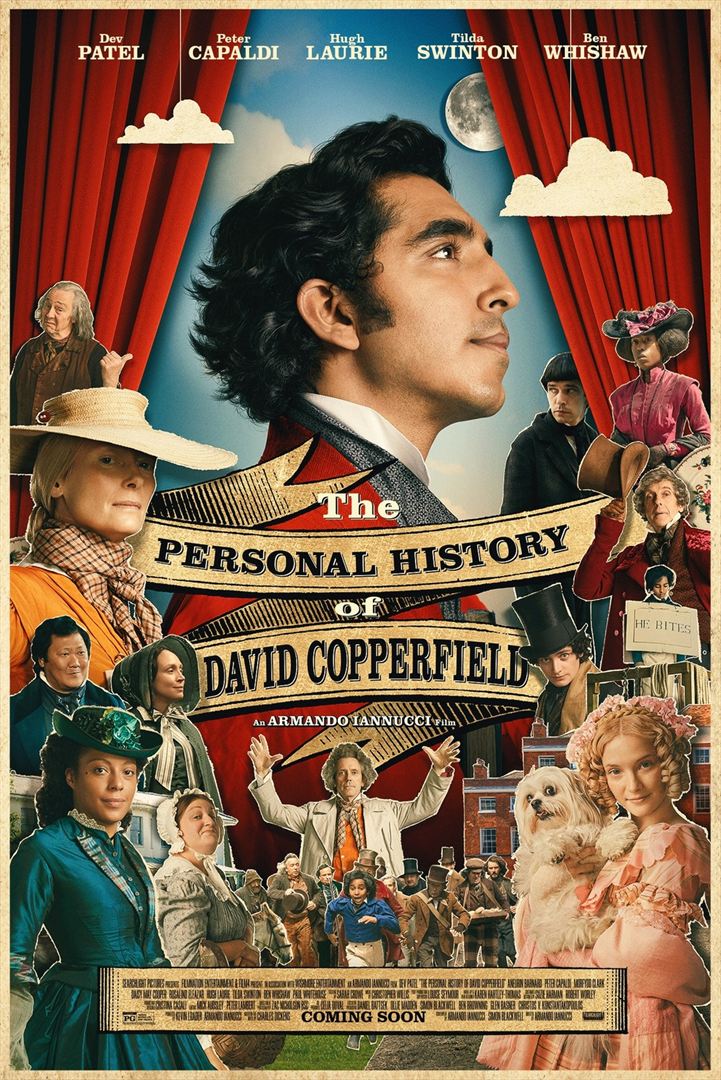

Le jeune David Copperfield (Dev Patel) raconte sa vie pleine de rebondissements dans l’Angleterre victorienne. S’il naît entouré de l’amour de sa nourrice Peggotty, le remariage de sa mère avec un homme dur et violent le chasse de l’Eden familial. Encore enfant, il doit partir pour Londres travailler dans une usine d’embouteillage. Mr Micawber (Peter Capaldi) et son épouse l’hébergent avant d’être jetés en prison pour dettes. Copperfield se réfugie alors dans le Kent chez sa tante (Tilda Swinton) qui cohabite avec son excentrique cousin Mr Dick (Hugh Laurie). À la fin de ses études, David trouve à s’employer dans l’étude de Mr Wickfield (Benedict Wong) dont il tombe amoureux de la fille Dora. mais c’est sans compter sur la perfidie de Uriah Heep (Ben Whishaw), un ancien employé au pensionnat fréquenté par David qui, à force d’obséquiosité, a réussi à devenir l’homme de confiance de Wickfield.

Le roman de mille pages, en petits caractères, de Charles Dickens est foisonnant. Il se prête volontiers à la forme feuilletonnesque et a fait l’objet de bien des séries télévisées en six, dix ou treize épisodes tant son contenu est riche. Il a bien sûr déjà été adapté au cinéma en 1935 pour la MGM par George Cukor, en 1969 pour la 20th Century Fox par Delbert Mann.

Réalisateur reconnu venu de la télévision (on lui doit les séries à succès The Thick of It et Veep), déjà auteur de deux films remarqués et remarquables (In the Loop et La Mort de Staline) le Britannique Armando Iannucci signe du meilleur roman de Dickens une adaptation étourdissante.

Originalité du casting : il est – comme dans la série Netflix La Chronique des Bridgerton dont on parle beaucoup ces temps-ci – colorblind : David Copperfield est joué par un acteur d’origine indienne, Mr Wickfield par un Asiatique, sa fille Agnes par une actrice noire, etc. Les gardiens du Temple crieront au sacrilège ; les militants de l’hybridation applaudiront. Quant aux agnostiques, ma foi, après un instant d’interrogation, ils auront oublié cette nouvelle bataille d’Hernani.

En deux heures rondement menées, L’Histoire personnelle de David Copperfield raconte à sauts et à gambades la vie rebondissante de son si sympathique héros. La galerie de personnages qu’il croise et que mon résumé trop long a essayé de présenter constitue, comme toujours dans les romans de Dickens (ou de ceux de Hugo à la même époque), une panoplie d’individus représentative de tous les traits de l’espèce humaine : la tendresse maternelle pour Peggotty, la cruauté pour Murdstone, l’optimisme pour Micawber, la folie pour Dick, la dipsomanie pour Wickfield, la servilité pour Heep, etc.

Mais le trait principal de ce David Copperfield, ce qui fait à la fois son unité et son prix, est sa formidable ironie. On rit beaucoup à ce film ; on y sourit plus encore. Non qu’il contienne des scènes comiques mais que tout y soit drôle dans cette histoire dont on comprend progressivement le sens : comme La Recherche, David Copperfield nous raconte la naissance d’un écrivain.

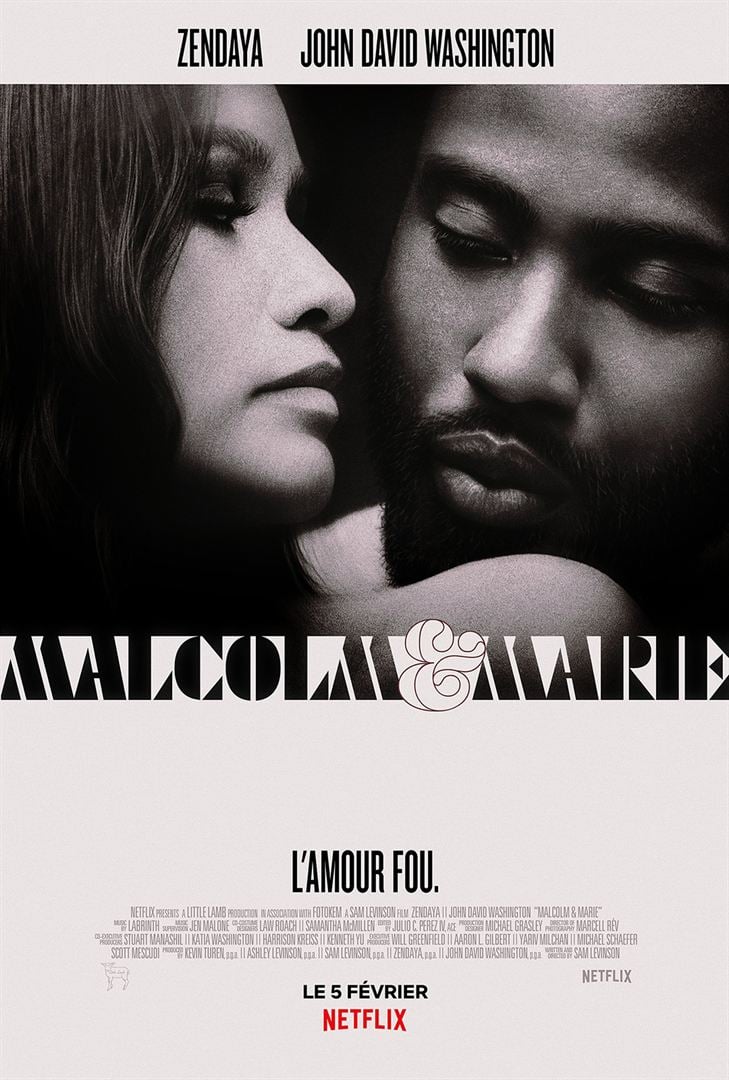

Après l’avant-première de son film, Malcom rentre à minuit passé dans la superbe villa que la production a louée pour lui à Malibu avec sa petite amie Marie. La soirée s’est bien passée. L’avant-première a été un triomphe. Malcolm jubile. Mais Marie lui en veut pour l’avoir oubliée dans son discours de remerciement. Une violente dispute éclate entre les deux amoureux.

Après l’avant-première de son film, Malcom rentre à minuit passé dans la superbe villa que la production a louée pour lui à Malibu avec sa petite amie Marie. La soirée s’est bien passée. L’avant-première a été un triomphe. Malcolm jubile. Mais Marie lui en veut pour l’avoir oubliée dans son discours de remerciement. Une violente dispute éclate entre les deux amoureux. Amis de toujours, divorcé pour le premier ou sur le point de l’être pour le second, Antoine (Vincent Cassel) et Laurent (François Cluzet) passent leurs vacances en Corse. Leurs filles les accompagnent : Marie (Alice Isaaz), dix-huit ans, et Louna (Lola Le Lann), dix-sept. Tandis que Marie prend du bon temps sur la plage, Louna, plus romantique, se met en tête de séduire le père de son amie.

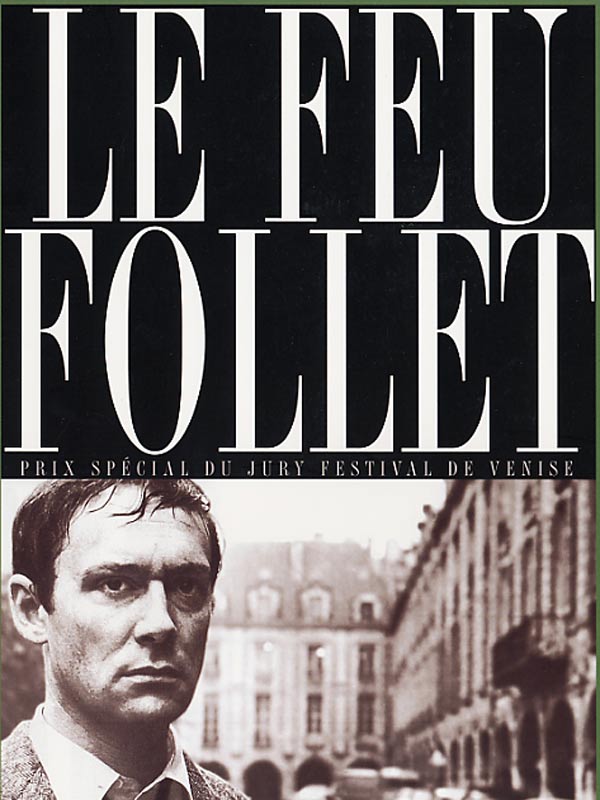

Amis de toujours, divorcé pour le premier ou sur le point de l’être pour le second, Antoine (Vincent Cassel) et Laurent (François Cluzet) passent leurs vacances en Corse. Leurs filles les accompagnent : Marie (Alice Isaaz), dix-huit ans, et Louna (Lola Le Lann), dix-sept. Tandis que Marie prend du bon temps sur la plage, Louna, plus romantique, se met en tête de séduire le père de son amie. Alain Leroy (Maurice Ronet) vient de passer une nuit avec sa maîtresse. Il est séparé de sa femme Dorothy qui vit aux États-Unis. Alcoolique repenti, il achève une cure de désintoxication dans une clinique versaillaise. Agité de pensées suicidaires, il va passer une dernière journée à Paris. Les rencontres qu’il va y faire – un ami passionné d’égyptologie, marié et père de famille, deux camarades de régiment pervertis par l’OAS, une ancienne maîtresse (Jeanne Moreau à laquelle Louis Malle venait de donner le rôle principal d’Ascenseur pour l’échafaud) – ne parviennent pas à le détourner de son macabre projet.

Alain Leroy (Maurice Ronet) vient de passer une nuit avec sa maîtresse. Il est séparé de sa femme Dorothy qui vit aux États-Unis. Alcoolique repenti, il achève une cure de désintoxication dans une clinique versaillaise. Agité de pensées suicidaires, il va passer une dernière journée à Paris. Les rencontres qu’il va y faire – un ami passionné d’égyptologie, marié et père de famille, deux camarades de régiment pervertis par l’OAS, une ancienne maîtresse (Jeanne Moreau à laquelle Louis Malle venait de donner le rôle principal d’Ascenseur pour l’échafaud) – ne parviennent pas à le détourner de son macabre projet. Au volant d’une Ford hors d’âge, Sam (Yannick Rénier) a pris la route du Sud et la direction de l’Espagne pour y retrouver sa mère (Nicole Garcia) et solder avec elle un lourd passif familial. Il a pris en stop Léa (Léa Seydoux) et son frère Mathieu. Un quatrième passager, Jérémie, se joint bientôt à eux.

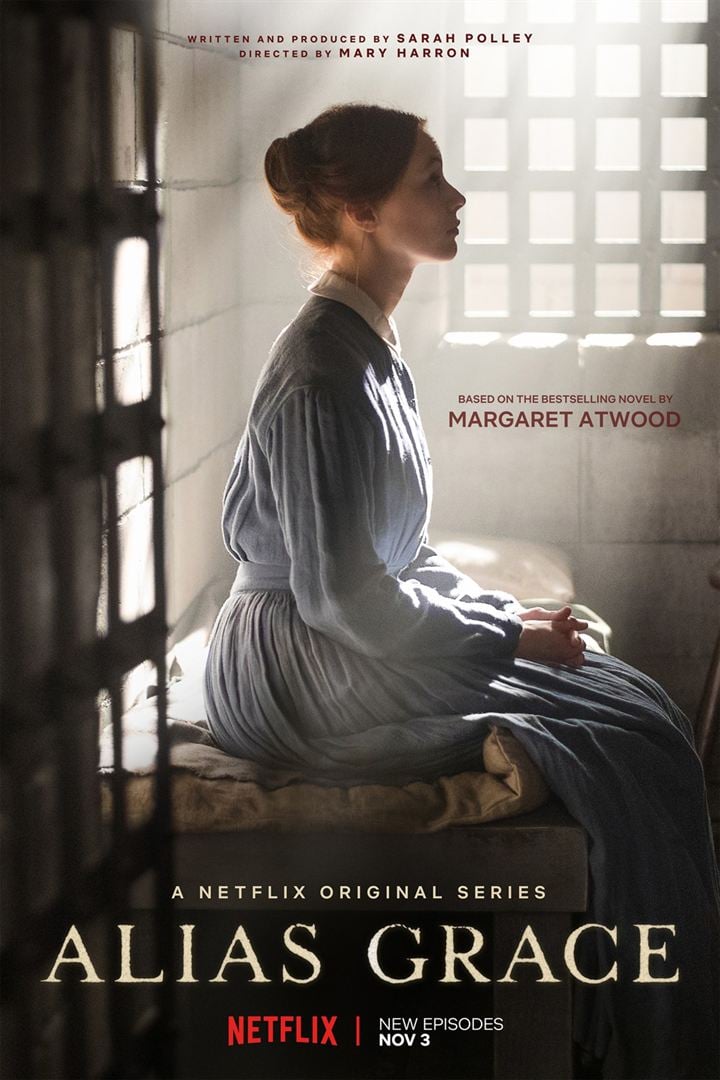

Au volant d’une Ford hors d’âge, Sam (Yannick Rénier) a pris la route du Sud et la direction de l’Espagne pour y retrouver sa mère (Nicole Garcia) et solder avec elle un lourd passif familial. Il a pris en stop Léa (Léa Seydoux) et son frère Mathieu. Un quatrième passager, Jérémie, se joint bientôt à eux. Au milieu du dix-neuvième siècle, au Canada, dans la province de l’Ontario, Grace Marks et James McDermott furent accusés du double meurtre de leur employeur, Thomas Kinnear, et de sa gouvernante, Nancy Montgomery. Si McDermott fut pendu, la peine de Grace Marks fut commuée en prison à vie. Quelques années après son procès, un jeune psychiatre obtient le droit de l’interroger. Captive raconte leur face-à-face.

Au milieu du dix-neuvième siècle, au Canada, dans la province de l’Ontario, Grace Marks et James McDermott furent accusés du double meurtre de leur employeur, Thomas Kinnear, et de sa gouvernante, Nancy Montgomery. Si McDermott fut pendu, la peine de Grace Marks fut commuée en prison à vie. Quelques années après son procès, un jeune psychiatre obtient le droit de l’interroger. Captive raconte leur face-à-face. Dana, Curt, Jules, Marty et Holden sont cinq jeunes étudiants américains insouciants qui partent passer un week-end dans un chalet au fond des bois. Ils ignorent qu’ils sont l’objet d’une minutieuse surveillance d’une mystérieuse organisation qui a truffé le chalet de caméras cachées et qui s’apprête à déchaîner contre eux les forces de l’enfer.

Dana, Curt, Jules, Marty et Holden sont cinq jeunes étudiants américains insouciants qui partent passer un week-end dans un chalet au fond des bois. Ils ignorent qu’ils sont l’objet d’une minutieuse surveillance d’une mystérieuse organisation qui a truffé le chalet de caméras cachées et qui s’apprête à déchaîner contre eux les forces de l’enfer. 1992. Kovas a douze ans. Sa mère Viktorija a fui l’URSS vingt ans plus tôt pour les États-Unis sans espoir de retour. L’indépendance récemment acquise lui permet de faire un voyage en Lituanie et d’y retrouver sa famille. Viktorija rêve de remettre la main sur le grand domaine dont sa famille avait été expropriée. Mais pour faire reconnaître ses droits, il lui faut démarcher une administration corrompue et se débarrasser des occupants sans titre qui se sont installés sur son terrain.

1992. Kovas a douze ans. Sa mère Viktorija a fui l’URSS vingt ans plus tôt pour les États-Unis sans espoir de retour. L’indépendance récemment acquise lui permet de faire un voyage en Lituanie et d’y retrouver sa famille. Viktorija rêve de remettre la main sur le grand domaine dont sa famille avait été expropriée. Mais pour faire reconnaître ses droits, il lui faut démarcher une administration corrompue et se débarrasser des occupants sans titre qui se sont installés sur son terrain.