Liz (Noée Abita) a quinze ans et une seule passion : le ski alpin. Elle vient d’intégrer la section sport-étude du lycée de Bourg Saint-Maurice. Son entraîneur, Fred (Jérémie Renier), est connu pour son exigence mais aussi pour son efficacité. Il a tôt fait de repérer Liz et de la pousser dans ses retranchements pour qu’elle se dépasse.

Liz (Noée Abita) a quinze ans et une seule passion : le ski alpin. Elle vient d’intégrer la section sport-étude du lycée de Bourg Saint-Maurice. Son entraîneur, Fred (Jérémie Renier), est connu pour son exigence mais aussi pour son efficacité. Il a tôt fait de repérer Liz et de la pousser dans ses retranchements pour qu’elle se dépasse.

Entre la jeune championne et l’entraîneur sadique se noue une relation toxique.

J’ai souvent parlé des Dossiers de l’écran dans mes critiques quotidiennes, au risque de n’éveiller d’écho que parmi les seuls lecteurs âgés de cinquante ans ou plus. Eux seuls se souviennent de cette émission-débat du mardi soir sur France 2, ouverte par un film censé illustrer le thème du jour : Marathon Man sur la chasse aux criminels nazis, La Dérobade sur la prostitution, La Maison du lac sur le troisième âge, etc.

Slalom aurait pu parfaitement introduire un débat sur les violences sexuelles dans le sport. Le sujet est hélas d’une brûlante actualité. Arte lui consacrait l’été dernier un documentaire édifiant. Les faits divers, souvent scabreux se succèdent, dans le patinage artistique, le moto-cross, la natation…

Slalom décrit à la perfection le phénomène d’emprise. Il montre l’ambiguïté structurelle de la relation qui unit une jeune sportive à son entraîneur, ce mélange explosif d’admiration, de soumission, de crainte, d’attraction aussi (le film montre, trop brièvement peut-être cette dimension-là aussi). Loin de sa famille, à un âge difficile, la jeune adolescente ne sait opposer aucune défense à l’adulte qui abuse de sa situation.

Jérémie Renier est comme d’habitude parfait dans un rôle qui aurait pu verser dans la caricature. Il ne s’agit pas d’un pervers sexuel, d’un prédateur, mais d’un homme à l’ego malmené qui transfère sur la jeune championne l’ambition qu’il n’a pas su réaliser pour lui-même.

Le seul défaut de Slalom, qu’on se sent bien mesquin de pointer, est de suivre un peu trop à la lettre ce projet-là. Toutes les étapes de cette emprise sont scrupuleusement consignées, les unes après les autres : l’apprivoisement, la complicité naissante, le basculement, la révolte, la disparition de tous les soutiens possibles (famille, amis…), la prostration… jusqu’au sursaut final et ce mot de trois lettres qui conclut le film en laissant un beau message d’espoir à tous ceux et celles qui pourraient connaître un tel sort.

Margaux (Emmanuelle Béart) remonte de Nice vers Paris en TGV. Elle retrouve sa sœur (Eva Ionesco) à Neauphle-le-Château où elle revient s’installer dans la maison familiale. Elle reprend à l’université des études en littérature allemande et se retrouve au milieu d’une bande de joyeux lurons dont la séparent quelques dizaines d’années. On apprend bientôt que Margaux a perdu son mari six mois plus tôt. L’Etreinte raconte son deuil et sa douloureuse reconstruction.

Margaux (Emmanuelle Béart) remonte de Nice vers Paris en TGV. Elle retrouve sa sœur (Eva Ionesco) à Neauphle-le-Château où elle revient s’installer dans la maison familiale. Elle reprend à l’université des études en littérature allemande et se retrouve au milieu d’une bande de joyeux lurons dont la séparent quelques dizaines d’années. On apprend bientôt que Margaux a perdu son mari six mois plus tôt. L’Etreinte raconte son deuil et sa douloureuse reconstruction. John (Viggo Mortensen) a la cinquantaine bien entamée. Il vit aujourd’hui en Californie avec son mari et avec leur fille adoptive. Il a été élevé dans les années soixante dans une ferme isolée de l’Etat de New York par un père violent et par une mère soumise. Ses parents se sont séparés ; sa mère est morte ; mais son père, Willis (Lance Eriksen), est toujours vivant.

John (Viggo Mortensen) a la cinquantaine bien entamée. Il vit aujourd’hui en Californie avec son mari et avec leur fille adoptive. Il a été élevé dans les années soixante dans une ferme isolée de l’Etat de New York par un père violent et par une mère soumise. Ses parents se sont séparés ; sa mère est morte ; mais son père, Willis (Lance Eriksen), est toujours vivant. Marcel (André Wilms) est un écrivain français philosophe dont la pièce de théâtre en vingt-et-un tableaux est refusée partout et qui vient d’être expulsé de son appartement. Le locataire qui lui succède est Schaunard (Kari Väänänen), un musicien irlandais, qui interprète sur son piano des compositions sinistres. Les deux hommes se lient d’amitié avec un troisième artiste, Rodolfo (Matti Pellonpää), un peintre albanais sans titre de séjour, qui vit sous la menace d’un arrêté d’expulsion. Les trois hommes et leurs amoureuses, Mimi et Musette, tirent le diable par la queue sans jamais perdre leur proverbial optimisme.

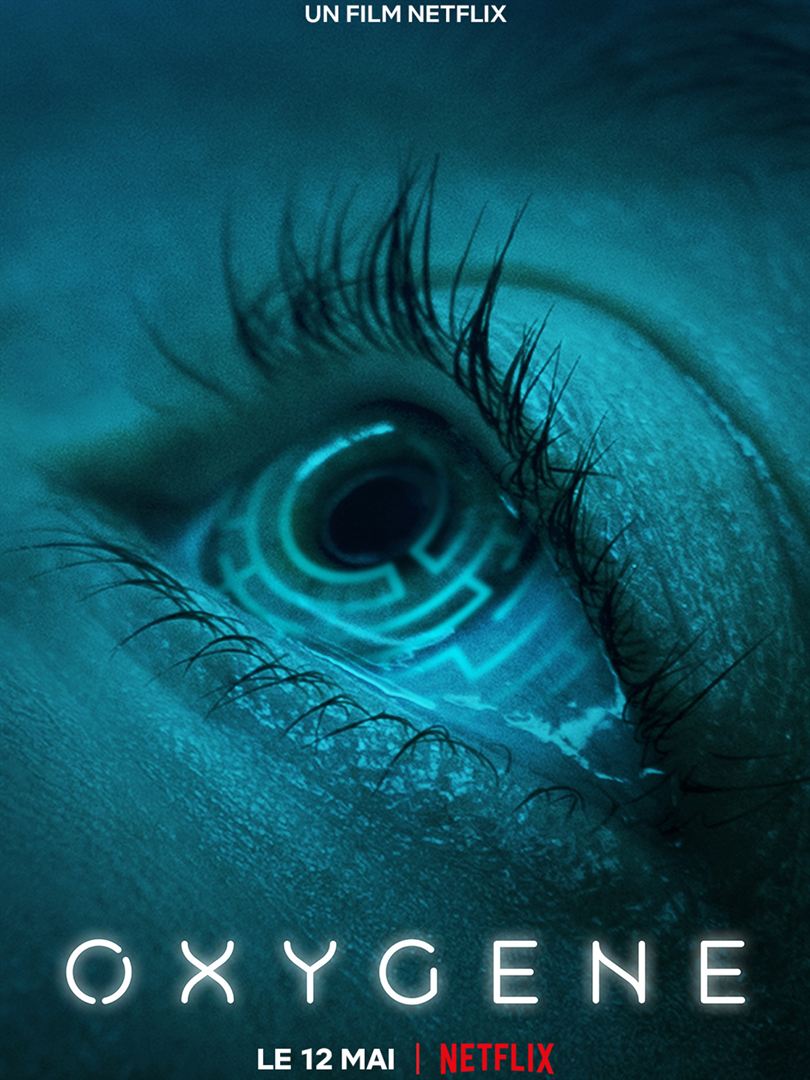

Marcel (André Wilms) est un écrivain français philosophe dont la pièce de théâtre en vingt-et-un tableaux est refusée partout et qui vient d’être expulsé de son appartement. Le locataire qui lui succède est Schaunard (Kari Väänänen), un musicien irlandais, qui interprète sur son piano des compositions sinistres. Les deux hommes se lient d’amitié avec un troisième artiste, Rodolfo (Matti Pellonpää), un peintre albanais sans titre de séjour, qui vit sous la menace d’un arrêté d’expulsion. Les trois hommes et leurs amoureuses, Mimi et Musette, tirent le diable par la queue sans jamais perdre leur proverbial optimisme. Une femme (Mélanie Laurent) se réveille dans un caisson médical de cryogénisation. Elle ne se souvient de rien : ni de son nom, ni de son passé, ni des circonstances qui l’ont conduite à cet endroit. Son seul contact avec le monde extérieur est la voix de l’intelligence artificielle (Mathieu Amalric) qui lui transmet bientôt une information alarmante : ses réserves en oxygène baissent dramatiquement lui laissant à peine plus d’une heure à vivre.

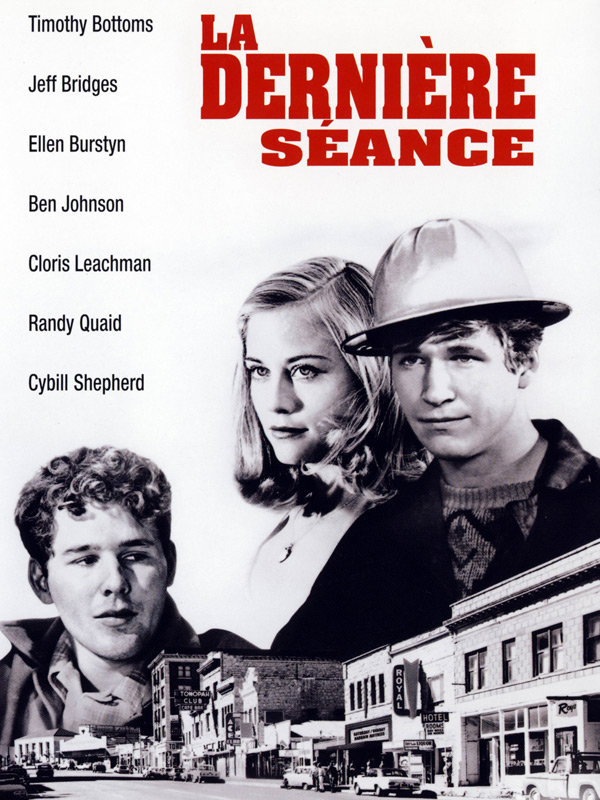

Une femme (Mélanie Laurent) se réveille dans un caisson médical de cryogénisation. Elle ne se souvient de rien : ni de son nom, ni de son passé, ni des circonstances qui l’ont conduite à cet endroit. Son seul contact avec le monde extérieur est la voix de l’intelligence artificielle (Mathieu Amalric) qui lui transmet bientôt une information alarmante : ses réserves en oxygène baissent dramatiquement lui laissant à peine plus d’une heure à vivre. Dans une petite ville quasiment déserte du nord du Texas, à la frontière de l’Oklahoma, en 1950-1951, La Dernière Séance raconte la dernière année de lycée de trois adolescents : Sonny (Timothy Bottoms) qui s’est trouvé avec Sam (Ben Johnson), le propriétaire du cinéma, un père de substitution, Duane (Jeff Bridges), qui ne rêve que de partir, et Jacy (Cybil Shepherd) qui, sous l’influence d’une mère (Ellen Burstyn) qui veut lui éviter les erreurs qu’elle a faites, se cherche le meilleur parti possible.

Dans une petite ville quasiment déserte du nord du Texas, à la frontière de l’Oklahoma, en 1950-1951, La Dernière Séance raconte la dernière année de lycée de trois adolescents : Sonny (Timothy Bottoms) qui s’est trouvé avec Sam (Ben Johnson), le propriétaire du cinéma, un père de substitution, Duane (Jeff Bridges), qui ne rêve que de partir, et Jacy (Cybil Shepherd) qui, sous l’influence d’une mère (Ellen Burstyn) qui veut lui éviter les erreurs qu’elle a faites, se cherche le meilleur parti possible. La dernière superproduction hollywoodienne de Roland Emmerich, le réalisateur testostéroné de Independence Day, Godzilla ou Le Jour d’après, prend pour cadre la Guerre du Pacifique depuis l’agression de Pearl Harbor en décembre 1941 jusqu’à la bataille de Midway en juin 1942. Elle suit le parcours de quelques uns de ses protagonistes : le pilote Dick Best (Ed Skrein), l’officier de renseignement Edwin Layton (Patrick Wilson, sosie de Kevin Costner jeune), l’amiral Nimitz, commandant de la flotte du pacifique (Woody Harrelson, le cheveu blanchi), le vice-amiral Bull Hasley (Dennis Quaid), l’amiral Yamamoto, commandant en chef de la flotte japonaise (Etsushi Toyokawa), etc.

La dernière superproduction hollywoodienne de Roland Emmerich, le réalisateur testostéroné de Independence Day, Godzilla ou Le Jour d’après, prend pour cadre la Guerre du Pacifique depuis l’agression de Pearl Harbor en décembre 1941 jusqu’à la bataille de Midway en juin 1942. Elle suit le parcours de quelques uns de ses protagonistes : le pilote Dick Best (Ed Skrein), l’officier de renseignement Edwin Layton (Patrick Wilson, sosie de Kevin Costner jeune), l’amiral Nimitz, commandant de la flotte du pacifique (Woody Harrelson, le cheveu blanchi), le vice-amiral Bull Hasley (Dennis Quaid), l’amiral Yamamoto, commandant en chef de la flotte japonaise (Etsushi Toyokawa), etc. Le Bal des actrices est un documenteur, un faux documentaire, où Maïwenn se met en scène, caméra au poing, en train de filmer ses consœurs.

Le Bal des actrices est un documenteur, un faux documentaire, où Maïwenn se met en scène, caméra au poing, en train de filmer ses consœurs. Un père défaillant, qui a quitté une dizaine d’années plus tôt le domicile familial, végète dans un emploi minable de vigile. Pendant ce temps, sa femme meurt en défendant son petit commerce face à la mafia locale qui souhaite l’exproprier pour le compte d’un grand conglomérat. Sa fille, aujourd’hui âgée d’une vingtaine d’années, entend reprendre le flambeau, avec l’aide d’un avocat qui se consume d’amour pour elle. Elle aura besoin des pouvoirs télékinésiques dont son père est mystérieusement doté pour y parvenir.

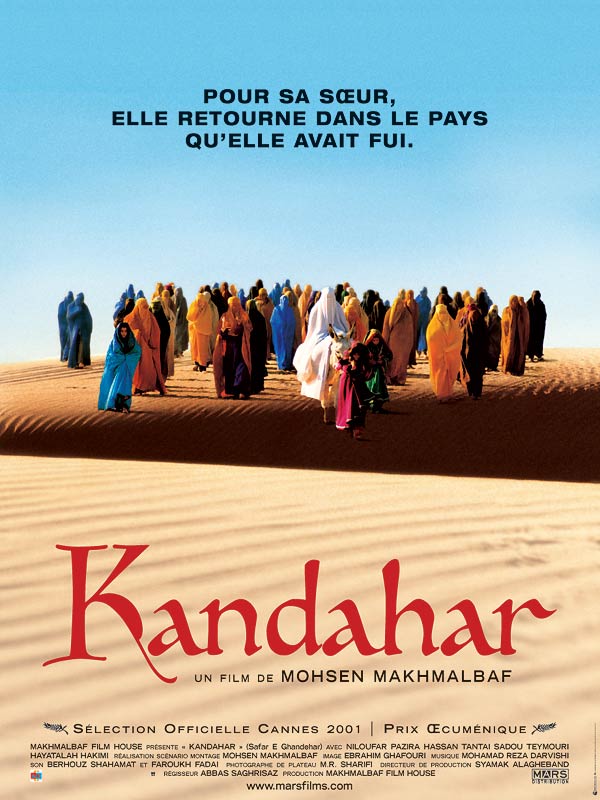

Un père défaillant, qui a quitté une dizaine d’années plus tôt le domicile familial, végète dans un emploi minable de vigile. Pendant ce temps, sa femme meurt en défendant son petit commerce face à la mafia locale qui souhaite l’exproprier pour le compte d’un grand conglomérat. Sa fille, aujourd’hui âgée d’une vingtaine d’années, entend reprendre le flambeau, avec l’aide d’un avocat qui se consume d’amour pour elle. Elle aura besoin des pouvoirs télékinésiques dont son père est mystérieusement doté pour y parvenir. Nafas s’est enfuie d’Afghanistan quelques années plus tôt pour se réfugier au Canada. Elle a laissé derrière elle dans sa fuite sa sœur, qui a perdu ses jambes dans l’explosion d’une mine et qui vient de lui adresser un appel à l’aide. Nafas décide de retourner à Kandahar lui porter secours. Elle franchit la frontière afghane clandestinement, cachée derrière une burqa, en se faisant passer pour la quatrième épouse d’un vieux réfugié. Sur son chemin semé d’embûches, Nafas fera bien des rencontres.

Nafas s’est enfuie d’Afghanistan quelques années plus tôt pour se réfugier au Canada. Elle a laissé derrière elle dans sa fuite sa sœur, qui a perdu ses jambes dans l’explosion d’une mine et qui vient de lui adresser un appel à l’aide. Nafas décide de retourner à Kandahar lui porter secours. Elle franchit la frontière afghane clandestinement, cachée derrière une burqa, en se faisant passer pour la quatrième épouse d’un vieux réfugié. Sur son chemin semé d’embûches, Nafas fera bien des rencontres.