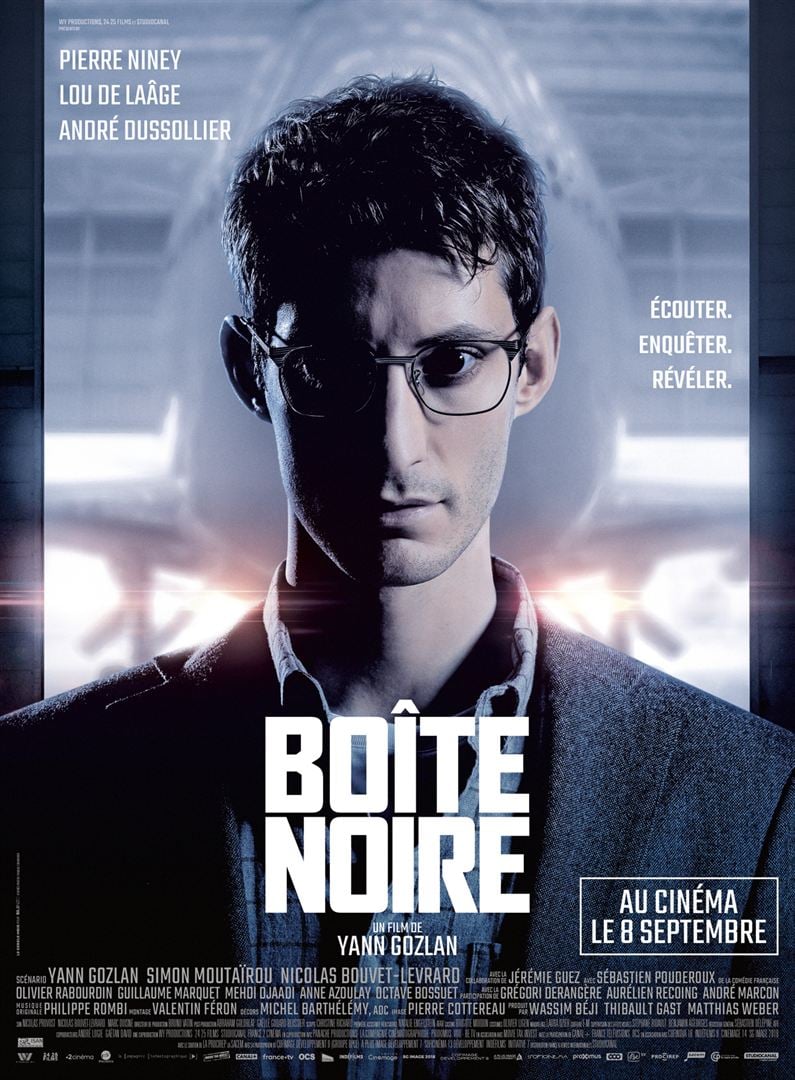

Le nouvel Atrian800, ralliant Paris de Dubaï, s’écrase dans les Alpes, tuant tous les passagers et l’équipage. Le Bureau Enquêtes Accidents (BEA) est immédiatement dépêché sur les lieux pour éclaircir les circonstances du drame.

Le nouvel Atrian800, ralliant Paris de Dubaï, s’écrase dans les Alpes, tuant tous les passagers et l’équipage. Le Bureau Enquêtes Accidents (BEA) est immédiatement dépêché sur les lieux pour éclaircir les circonstances du drame.

Matthieu Vasseur (Pierre Niney), un jeune acousticien fraîchement émoulu de l’ENAC, se voit confier le soin de décrypter la fameuse boîte noire. Ses premières investigations le conduisent à des conclusions qui sont immédiatement rendues publiques : l’avion a été victime d’un attentat perpétré par un passager qui a fait irruption dans le cockpit en profitant de l’inattention d’une hôtesse. Mais, au fur et à mesure de la progression de l’enquête, les soupçons de Matthieu Vasseur s’orientent dans une autre direction : la panne technique qui, si elle se confirmait, mettrait en péril l’avenir commercial de l’Atrian800 et menacerait son constructeur.

La bande-annonce de Boîte noire m’avait mis l’eau à la bouche. Elle promettait un thriller nerveux, une sorte de Chant du loup aéronautique, interprété par les meilleurs acteurs français du moment, jeunes (Pierre Niney, Lou de Laâge, Guillaume Marquet) et moins jeunes (André Dussollier, Olivier Rabourdin, Aurélien Recoing, André Marcon).

Quelle ne fut donc pas ma déception durant la première heure du film qui, après la mise en place que j’imaginais (Boîte noire commence par un plan-séquence virtuose dans la cabine de l’Atrian800 quelques instants avant le crash), semble s’installer paresseusement dans une intrigue cousue de fil blanc : la thèse de l’attentat terroriste a été échafaudée de toutes pièces par des industriels véreux qui veulent dissimuler les insuffisances techniques de leur avion, insuffisances que le jeune Matthieu, à force d’intelligence et d’entêtement, réussira finalement à révéler.

Fort heureusement, Boîte noire ne suit pas jusqu’au bout ce scénario trop bateau. Mais il met une bonne heure à s’en affranchir, au risque de décourager en cours de route pas mal de spectateurs, moi y inclus, à force d’incohérences (comment peut-on par exemple concevoir un seul instant que la Commission de déontologie – chargée de valider les départs des hauts fonctionnaires dans le secteur privé – autorise la jeune ingénieure interprétée par Lou de Laâge à aller pantoufler chez l’avionneur dont elle a la charge de certifier le dernier appareil ?).

La seconde heure de Boîte noire est plus surprenante. Elle l’est d’ailleurs trop peut-être. Elle sème le doute sur Matthieu Vasseur, sur la solidité de son diagnostic, sur sa fâcheuse tendance à imaginer des complots partout (le « complotiste » deviendra-t-il le nouveau méchant des films post-Covid ?). Ses soupçons paranoïaques sont-ils fondés ? ou sont-ils le produit de son cerveau malade ? Cette ambiguïté sauve le film du naufrage vers lequel sa première moitié semblait l’entraîner. Mais, les fausses pistes, les loopings et les coups de théâtre sont trop nombreux dans sa seconde moitié, et pas assez virtuoses, pour que Boîte noire remplisse les espérances que sa bande-annonce avait suscitées.

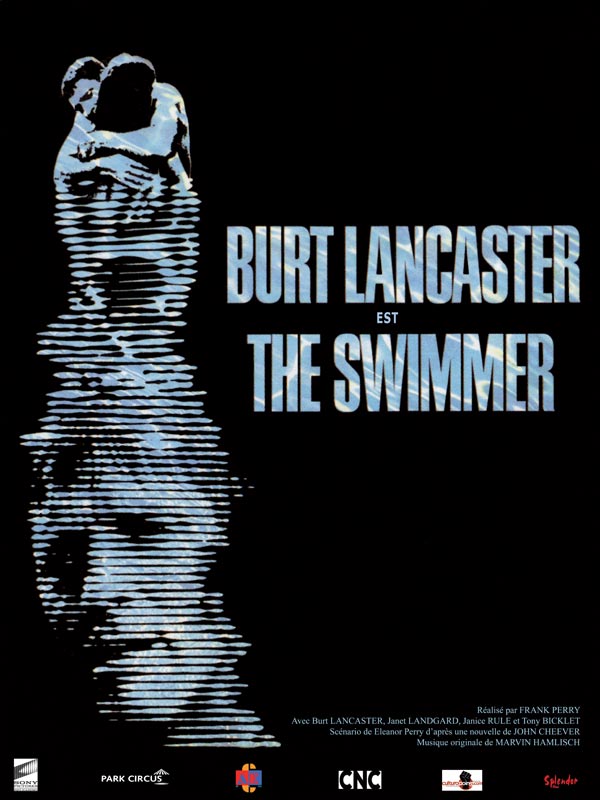

Ned Merrill (Burt Lancaster) décide par un beau dimanche d’été, alors qu’il est de sortie chez des amis dans une riche banlieue du Connecticut, de rentrer chez lui de façon originale : non pas en reprenant sa voiture mais, vêtu de son seul maillot de bain, en nageant dans chaque piscine des propriétés que son chemin traverse. Commence pour lui un long chemin qui se révèle progressivement un retour aux sources.

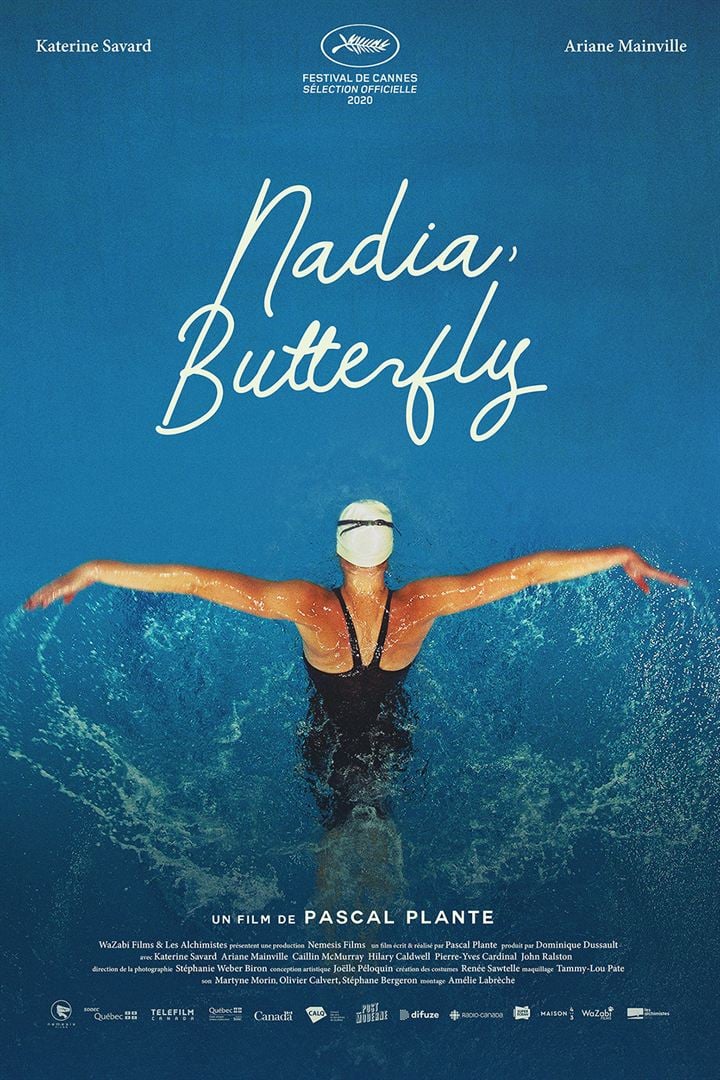

Ned Merrill (Burt Lancaster) décide par un beau dimanche d’été, alors qu’il est de sortie chez des amis dans une riche banlieue du Connecticut, de rentrer chez lui de façon originale : non pas en reprenant sa voiture mais, vêtu de son seul maillot de bain, en nageant dans chaque piscine des propriétés que son chemin traverse. Commence pour lui un long chemin qui se révèle progressivement un retour aux sources. Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie.

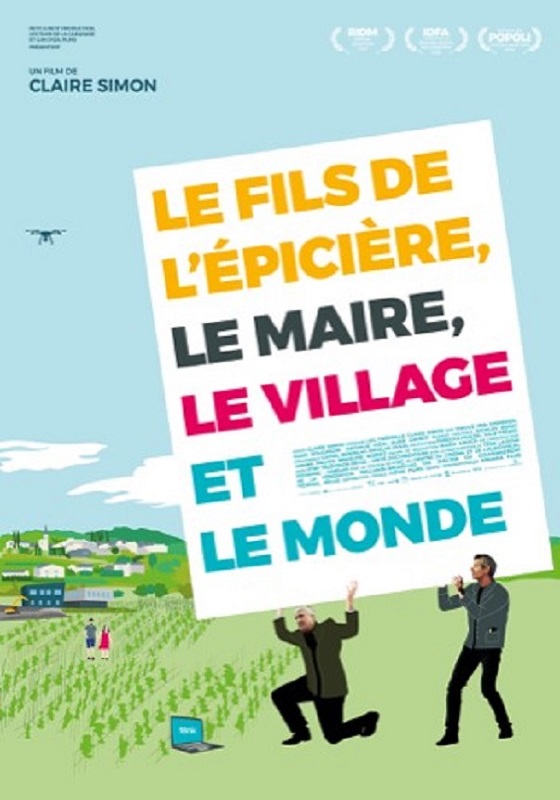

Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie. Lussas est un petit village du sud de l’Ardèche. Depuis une trentaine d’années, grâce à l’énergie de deux hommes, Jean-Marie Barbe, le président de l’association Ardèche Images, et Jean-Paul Roux, le maire, s’y tiennent chaque été les États généraux du film documentaire. Le documentaire de Claire Simon filme un moment particulier de cette vie associative : la création de Tënk, une plate-forme de vidéos documentaires à la demande, et la construction de L’Imaginaire, un espace de formation et de post-production.

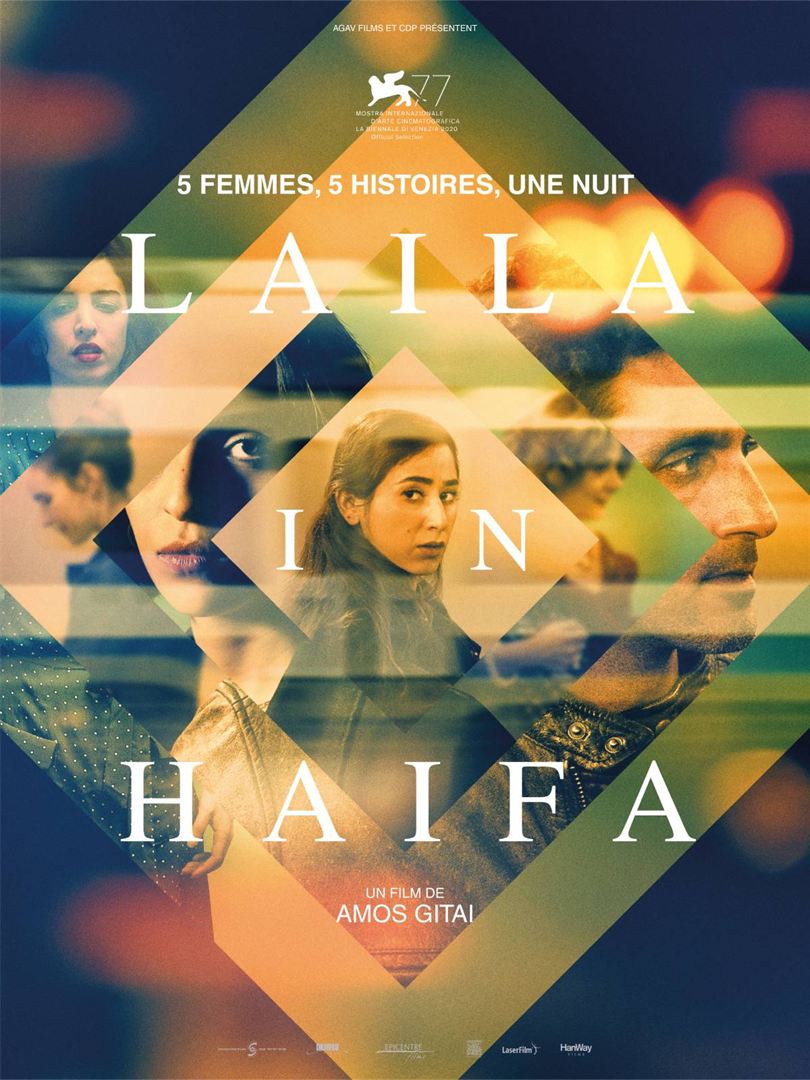

Lussas est un petit village du sud de l’Ardèche. Depuis une trentaine d’années, grâce à l’énergie de deux hommes, Jean-Marie Barbe, le président de l’association Ardèche Images, et Jean-Paul Roux, le maire, s’y tiennent chaque été les États généraux du film documentaire. Le documentaire de Claire Simon filme un moment particulier de cette vie associative : la création de Tënk, une plate-forme de vidéos documentaires à la demande, et la construction de L’Imaginaire, un espace de formation et de post-production. Amos Gitaï est originaire de Haïfa, la grande ville portuaire du nord d’Israël. il y a découvert le club Fattoush, un café-restaurant doublé d’un espace d’exposition, où se côtoient Juifs et arabes, Israéliens et Palestiniens, hommes et femmes, homos et hétéros. Il aurait pu y filmer un documentaire. Il préfère la fiction.

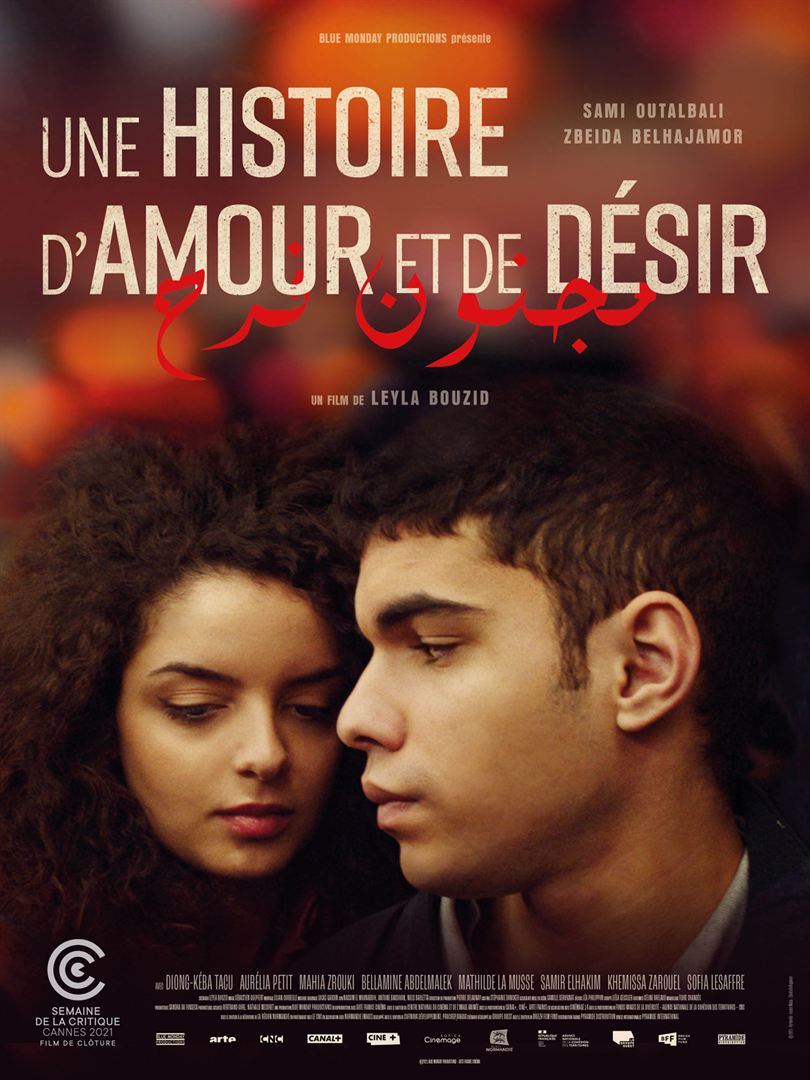

Amos Gitaï est originaire de Haïfa, la grande ville portuaire du nord d’Israël. il y a découvert le club Fattoush, un café-restaurant doublé d’un espace d’exposition, où se côtoient Juifs et arabes, Israéliens et Palestiniens, hommes et femmes, homos et hétéros. Il aurait pu y filmer un documentaire. Il préfère la fiction. Ahmed et Farah se rencontrent le premier jour de la rentrée à la Sorbonne, sur les bancs de la fac de lettres, dans un cours consacré à la poésie arabe galante. Lui (Sam Outalbali), fils d’immigré algérien, vient du 9-3. Elle (Zbeda Belhajamor) débarque tout droit de Tunisie. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat. Mais chacun l’exprime à sa façon. Lui, engoncé dans les codes virilistes des cités, combat le désir qu’il éprouve. Elle, plus libérée, ne comprend pas ce garçon qui lui résiste.

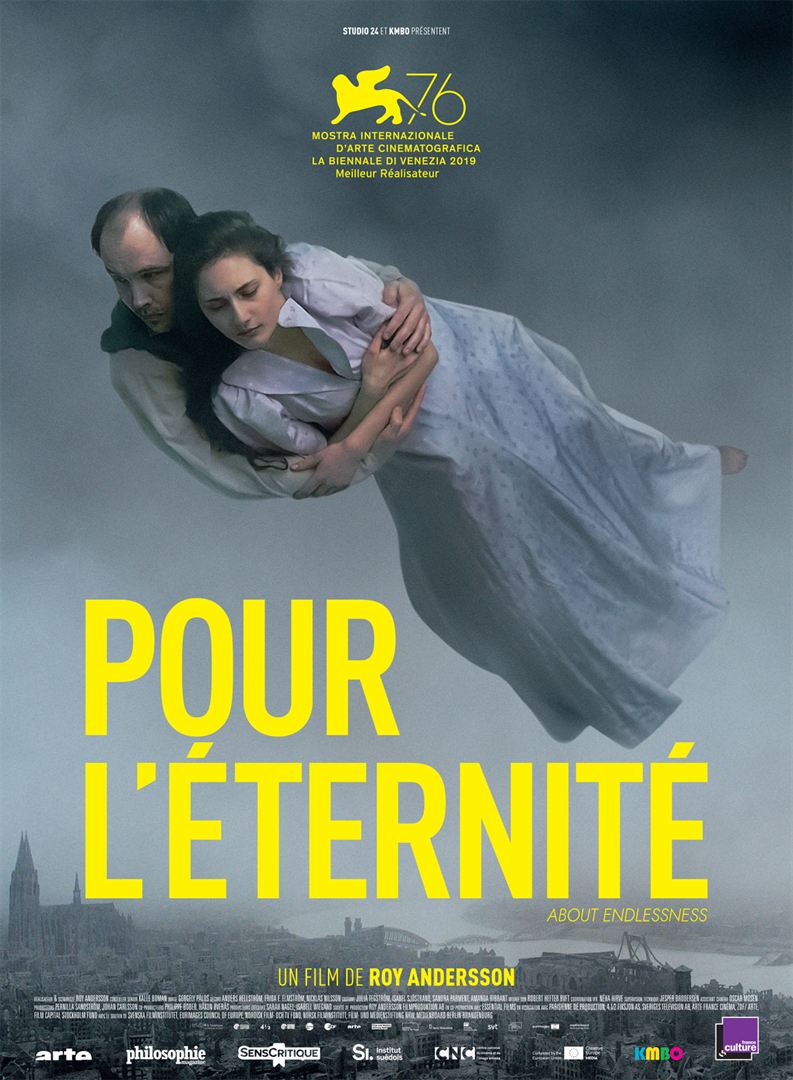

Ahmed et Farah se rencontrent le premier jour de la rentrée à la Sorbonne, sur les bancs de la fac de lettres, dans un cours consacré à la poésie arabe galante. Lui (Sam Outalbali), fils d’immigré algérien, vient du 9-3. Elle (Zbeda Belhajamor) débarque tout droit de Tunisie. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat. Mais chacun l’exprime à sa façon. Lui, engoncé dans les codes virilistes des cités, combat le désir qu’il éprouve. Elle, plus libérée, ne comprend pas ce garçon qui lui résiste. Pour l’éternité est le dernier film du réalisateur suédois Roy Andersson. Projeté à la Mostra de Venise à l’automne 2019, sa sortie en France a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie. Il emprunte la même forme radicale que les précédents films de ce réalisateur rare (il a réalisé six longs-métrages seulement en cinquante ans de carrière) : une succession kaléidoscopique de vignettes filmées en longs plans fixes dans des décors froids sinon lugubres où évoluent des personnages d’âge mûr écrasés par la fatigue de vivre.

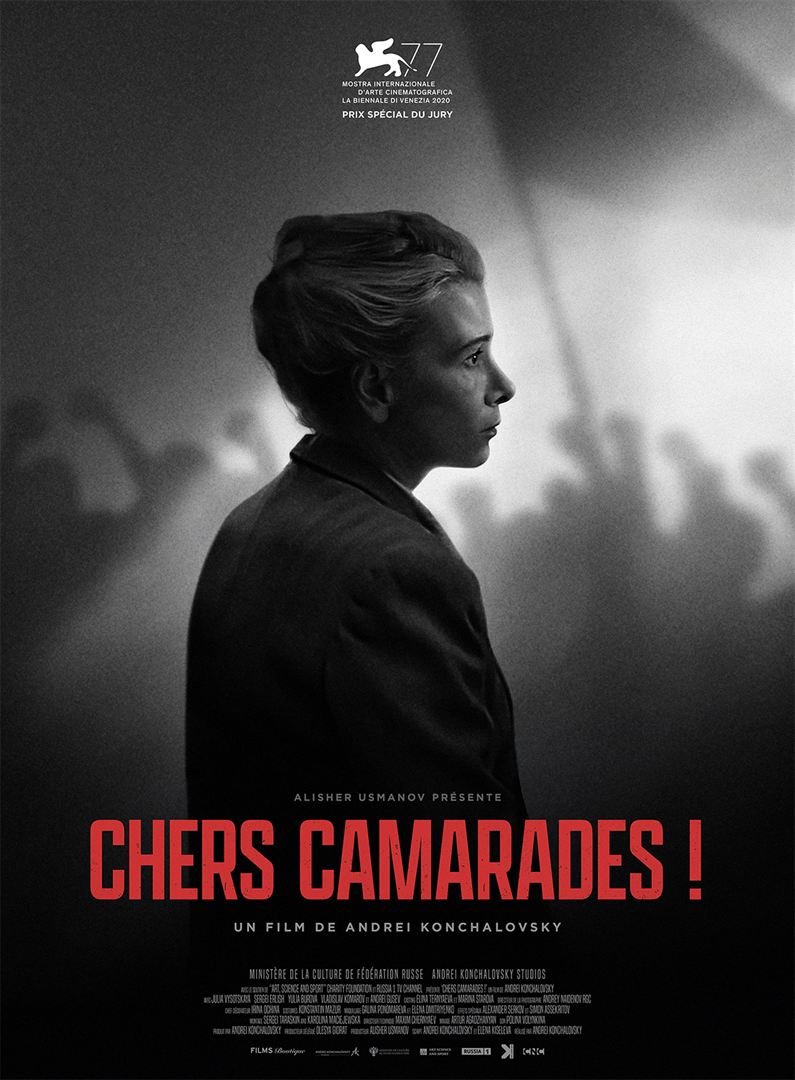

Pour l’éternité est le dernier film du réalisateur suédois Roy Andersson. Projeté à la Mostra de Venise à l’automne 2019, sa sortie en France a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie. Il emprunte la même forme radicale que les précédents films de ce réalisateur rare (il a réalisé six longs-métrages seulement en cinquante ans de carrière) : une succession kaléidoscopique de vignettes filmées en longs plans fixes dans des décors froids sinon lugubres où évoluent des personnages d’âge mûr écrasés par la fatigue de vivre. Le 1er juin 1962, suite à la brutale augmentation des prix de la viande et du beurre, les ouvriers de l’usine ferroviaire de Novotcherkassk, dans le sud de la Russie, se mettent en grève. Ils marchent sur la mairie. Une fusillade éclate tuant vingt-six manifestants, en blessant des dizaines d’autres. Les autorités déclarent immédiatement l’embargo sur cet événement qui ne sera révélé que trente ans plus tard après la chute de l’URSS.

Le 1er juin 1962, suite à la brutale augmentation des prix de la viande et du beurre, les ouvriers de l’usine ferroviaire de Novotcherkassk, dans le sud de la Russie, se mettent en grève. Ils marchent sur la mairie. Une fusillade éclate tuant vingt-six manifestants, en blessant des dizaines d’autres. Les autorités déclarent immédiatement l’embargo sur cet événement qui ne sera révélé que trente ans plus tard après la chute de l’URSS. La caméra empathique d’Anne-Claire Dolivet filme pendant une année une troupe de fillettes qui suivent les cours d’un atelier de danse dans le dix-huitième arrondissement parisien. Elle s’attache à quatre d’entre elles, Jeanne, la plus jeune, six ans à peine, Olympe, la plus espiègle, Ida, la plus douée et Marie, la plus hésitante.

La caméra empathique d’Anne-Claire Dolivet filme pendant une année une troupe de fillettes qui suivent les cours d’un atelier de danse dans le dix-huitième arrondissement parisien. Elle s’attache à quatre d’entre elles, Jeanne, la plus jeune, six ans à peine, Olympe, la plus espiègle, Ida, la plus douée et Marie, la plus hésitante. Etienne (Kad Mérad) est un acteur en galère. Sa vie privée est un champ de ruines : sa femme, actrice elle aussi, l’a quitté et sa fille étudiante s’est éloignée de lui. Sa vie professionnelle n’est pas en meilleur état : il n’est plus remonté sur les planches depuis des années.

Etienne (Kad Mérad) est un acteur en galère. Sa vie privée est un champ de ruines : sa femme, actrice elle aussi, l’a quitté et sa fille étudiante s’est éloignée de lui. Sa vie professionnelle n’est pas en meilleur état : il n’est plus remonté sur les planches depuis des années.