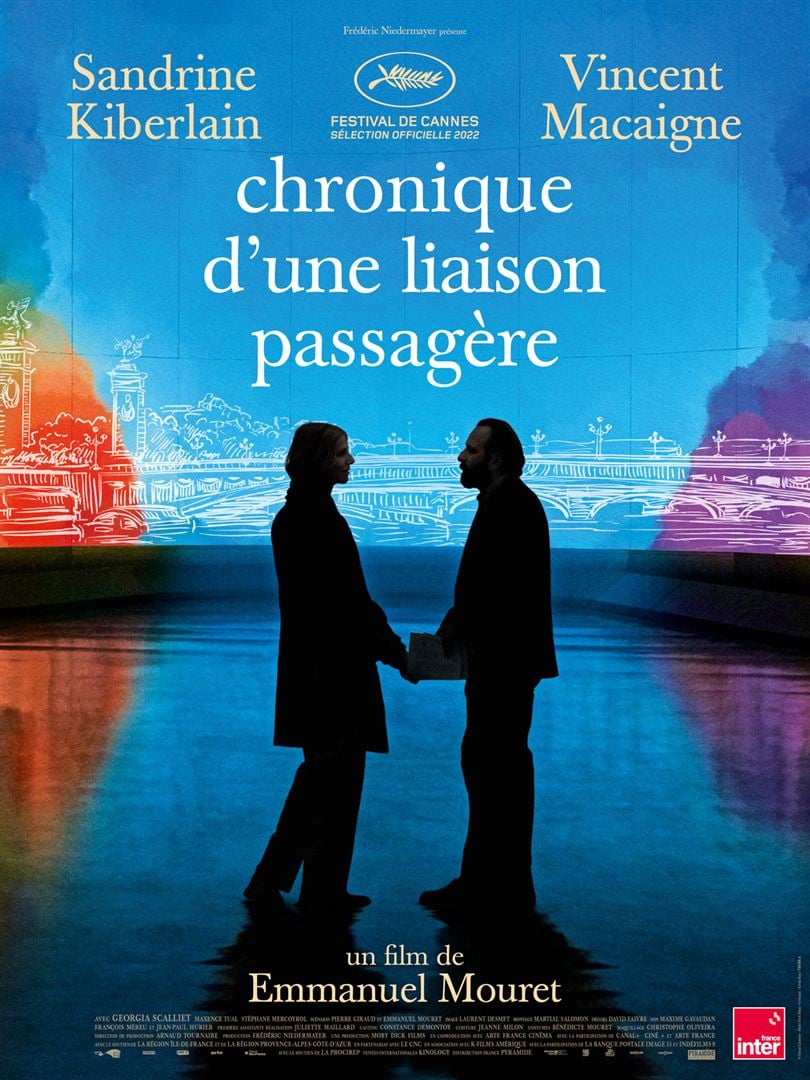

La quarantaine déjà bien entamée, Simon (Vincent Macaigne) et Charlotte (Sandrine Kiberlain) se rencontrent, se plaisent et s’aiment. Simon est marié, père de famille, maladroit et timide. Charlotte se remet d’une pénible séparation et ne souhaite plus s’attacher. Aussi décident-ils de placer leur liaison sous le signe de la légèreté. Sauront-ils se tenir aux limites qu’ils se sont fixées ?

La quarantaine déjà bien entamée, Simon (Vincent Macaigne) et Charlotte (Sandrine Kiberlain) se rencontrent, se plaisent et s’aiment. Simon est marié, père de famille, maladroit et timide. Charlotte se remet d’une pénible séparation et ne souhaite plus s’attacher. Aussi décident-ils de placer leur liaison sous le signe de la légèreté. Sauront-ils se tenir aux limites qu’ils se sont fixées ?

Avant d’aller voir Chronique d’une liaison passagère, je savais par avance à quoi m’en tenir. Après l’avoir vu, je ne sais plus qu’en penser….

Avec Emmanuel Mouret, qui signe ici son onzième long-métrage, on est en effet en terrain de connaissance. On sait que le réalisateur de Vénus et Fleur, Mademoiselle de Jonquières, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait nous livrera un film intellectualisant et élégant sur les jeux de l’amour. On a souvent dit de lui qu’il était le successeur de Rohmer. C’est surtout sa filiation avec Woody Allen qui frappe. Cette Chronique… a des airs de Manhattan : Paris y remplace New York. Sandrine Kiberlain ressemble à Diane Keaton : elle a la même démarche, la même légèreté et joue au badminton aussi mal que Keaton jouait au tennis. Quant à Vincent Macaigne, il fait penser à tous ces acteurs alléniens à qui le maître a confié le soin de l’incarner à l’écran : il récite les textes que Mouret a écrits et que Mouret aurait pu aussi bien déclamer lui-même.

On pourrait faire bien des critiques à ce film.

Une critique marxiste : Chronique… peint des bourgeois aisés qui fréquentent les musées et les cinémas (on les voit au Petit Palais et à l’Escurial… ce qui, de mon point de vue, est une marque de goût) et ne dit rien de leur travail (on apprend que Simon pratique l’haptonomie mais on ne saura rien du métier de Charlotte) ni de leur aliénation.

Une critique féministe : Chronique… est un film d’homme qui fantasme l’adultère, en minimise la charge et sous-estime l’investissement émotionnel qu’y mettent les femmes – sans parler de la douleur qu’il cause aux femmes trompées (l’épouse de Simon est la grande absente du film). D’ailleurs la référence à Woody Allen, sur qui pèsent de graves soupçons de violences sexuelles, aurait dû nous alerter. Il faudrait prescrire à Emmanuel Mouret une bonne cure de « déconstruction » pour lui éviter de mettre dans la bouche de son héroïne des paroles telles que « On va boire un verre ou deux mais je ressens une envie irrésistible de faire l’amour avec toi » qui ne reflètent pas la psyché féminine mais sont l’expression des pires fantasmes masculins #MeToo.

Deux autres critiques moins caricaturales peuvent lui être adressées

La première concerne le tour que prend son scénario avec l’apparition d’un troisième personnage interprété par l’étonnante Georgia Scalliet. Outre que son irruption ne soit guère crédible (on imagine mal le couple si sage formé par nos deux héros ressortir aux pratiques que le scénario leur prête), on aurait aimé que l’histoire de Simon et Charlotte se dénoue sans l’intervention d’un tiers.

La seconde vise la « morale » du film, bien convenue et bien prévisible : l’amour ne peut jamais rester léger longtemps. Cette morale-là apparaît dans un plan qui frappe par sa laideur et sa maladresse : la caméra d’Emmanuel Mouret, jusqu’alors si badine, zoome brusquement sur le dos tétanisé de Charlotte lorsque Simon lui parle d’amour. Tout le paradoxe de cette morale est qu’elle contredit voire annule le principe sur lequel tout le film semblait construit.

Cet amoncellement de critiques signifie-t-il que le film ne m’ait pas plu ?

Non – et ce n’est pas le moindre des paradoxes

Je suis trop caricaturalement le produit d’un milieu pour ne pas me reconnaître dans les personnages d’Emmanuel Mouret, dans leurs goûts et leurs inclinations. Si la violence et les mensonges des personnages de Claire Denis étaient si éloignés de moi et m’ont tant rebuté dans Avec amour et acharnement, je me reconnais plus volontiers – ou j’aspire plus volontiers à me reconnaître – dans la façon d’être de Simon et de Charlotte, dans leur élégance, leur délicatesse et leur désir contrarié de légèreté.

Un haut-gradé de la police se suicide. Un sergent (Glenn Ford) est chargé d’enquêter et découvre la corruption qui gangrène les forces de l’ordre. Après qu’un attentat qui le visait a tué sa femme, il décide de retrouver les criminels et de se venger.

Un haut-gradé de la police se suicide. Un sergent (Glenn Ford) est chargé d’enquêter et découvre la corruption qui gangrène les forces de l’ordre. Après qu’un attentat qui le visait a tué sa femme, il décide de retrouver les criminels et de se venger. Une gamine d’une douzaine d’années est élevée par sa mère, une artiste de rue qui montre plus d’affection à son chien Marcel qu’à sa propre fille. L’enfant cherche auprès de ses grands-parents l’amour que sa mère lui refuse.

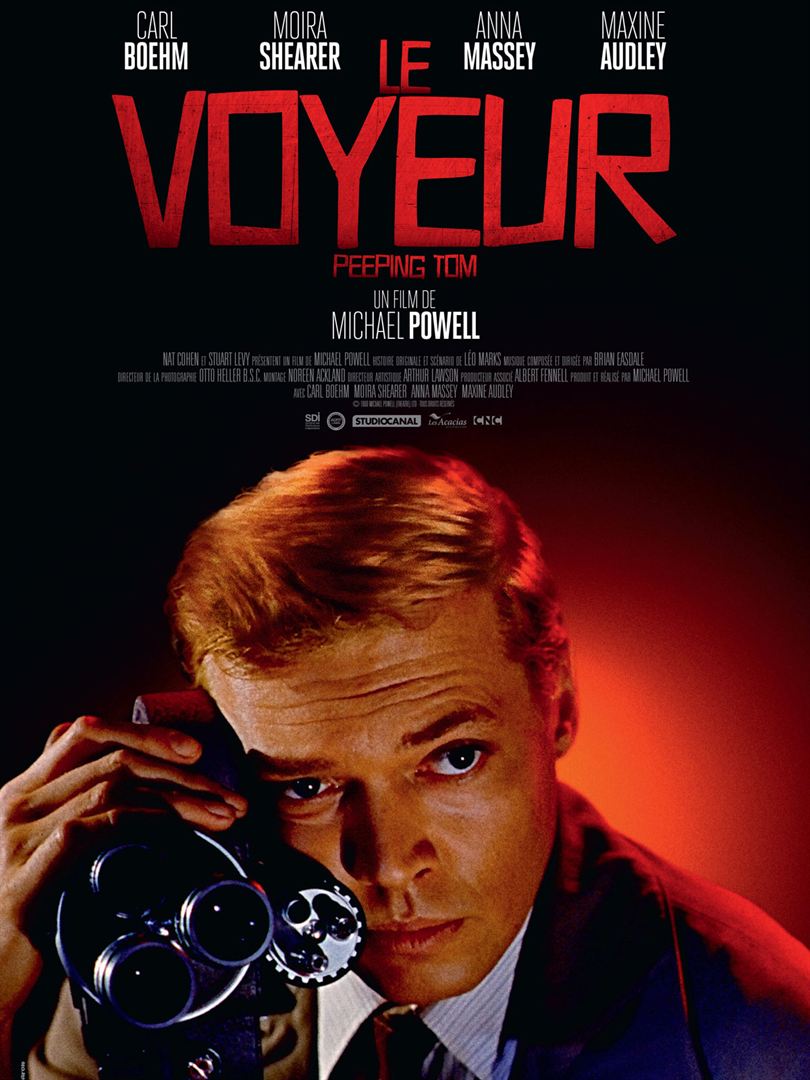

Une gamine d’une douzaine d’années est élevée par sa mère, une artiste de rue qui montre plus d’affection à son chien Marcel qu’à sa propre fille. L’enfant cherche auprès de ses grands-parents l’amour que sa mère lui refuse. Mark Lewis (KarlHeinz Böhm, le François-Joseph de Sissi) est un jeune homme discret et solitaire, opérateur pour une société de production. L’éducation qu’il a reçue de son père, un grand clinicien qui a fait de lui le cobaye de ses expérimentations sadiques, a détraqué son psychisme. Il habite dans un quartier cossu de Londres un étage de la maison héritée de ses parents. Il y a aménagé un immense studio de cinéma. C’est là qu’il développe et projette les films qu’il tourne avec la petite caméra qui ne le quitte jamais des meurtres qu’il commet sur des femmes dont il veut saisir à l’instant de leur mort l’image ultime de la peur panique.

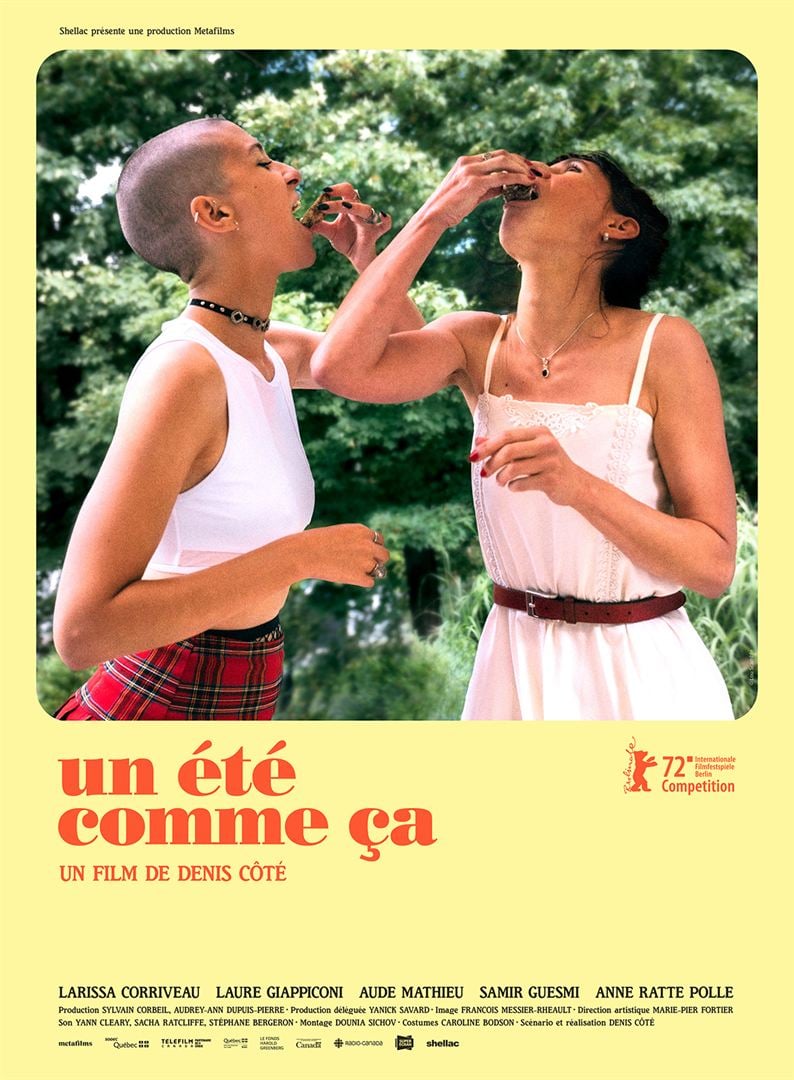

Mark Lewis (KarlHeinz Böhm, le François-Joseph de Sissi) est un jeune homme discret et solitaire, opérateur pour une société de production. L’éducation qu’il a reçue de son père, un grand clinicien qui a fait de lui le cobaye de ses expérimentations sadiques, a détraqué son psychisme. Il habite dans un quartier cossu de Londres un étage de la maison héritée de ses parents. Il y a aménagé un immense studio de cinéma. C’est là qu’il développe et projette les films qu’il tourne avec la petite caméra qui ne le quitte jamais des meurtres qu’il commet sur des femmes dont il veut saisir à l’instant de leur mort l’image ultime de la peur panique. Léonie, Gaëlle et Eugénie sont trois jeunes femmes « hypersexuelles ». Leurs sexologues les ont convaincues de suivre un programme. Pendant vingt-six jours, elles acceptent de s’isoler dans une luxueuse résidence avec une clinicienne et un travailleur social.

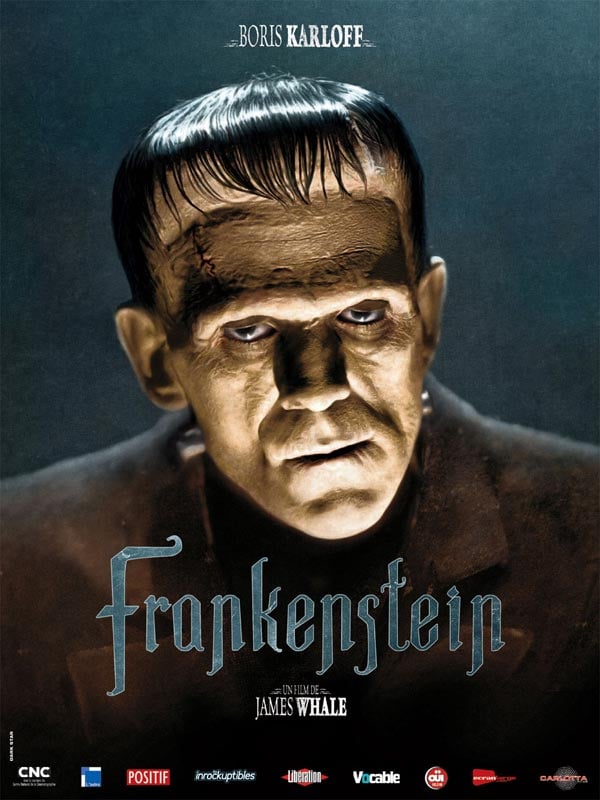

Léonie, Gaëlle et Eugénie sont trois jeunes femmes « hypersexuelles ». Leurs sexologues les ont convaincues de suivre un programme. Pendant vingt-six jours, elles acceptent de s’isoler dans une luxueuse résidence avec une clinicienne et un travailleur social. Le docteur Frankenstein fut un brillant étudiant en médecine, passionné par le galvanisme et l’électrobiologie, avant de devenir obsédé par un projet prométhéen : recréer la vie. Avec son fidèle assistant, Fritz, il s’est reclus dans un moulin abandonné pour se livrer à de sinistres expériences sur des cadavres qu’il déterre en cachette. Sa fiancée, la belle Elizabeth, son ancien maître, le docteur Waldman, et son père, le Baron Frankenstein, se rongent les sangs pour lui et voudraient le détourner de sa macabre entreprise.

Le docteur Frankenstein fut un brillant étudiant en médecine, passionné par le galvanisme et l’électrobiologie, avant de devenir obsédé par un projet prométhéen : recréer la vie. Avec son fidèle assistant, Fritz, il s’est reclus dans un moulin abandonné pour se livrer à de sinistres expériences sur des cadavres qu’il déterre en cachette. Sa fiancée, la belle Elizabeth, son ancien maître, le docteur Waldman, et son père, le Baron Frankenstein, se rongent les sangs pour lui et voudraient le détourner de sa macabre entreprise. La jeune documentariste française Céline Rouzet a sans doute dû relever bien des défis, que sa caméra a la pudeur de ne pas évoquer, pour aller au fin fond de la Papouasie Nouvelle Guinée filmer une tribu papoue prise au piège de la modernité. Sur ses Hautes terres, Exxon Mobil, avec la complicité de la classe politique corrompue, l’a privée de ses terres en lui promettant une pluie d’or qui n’est jamais venue.

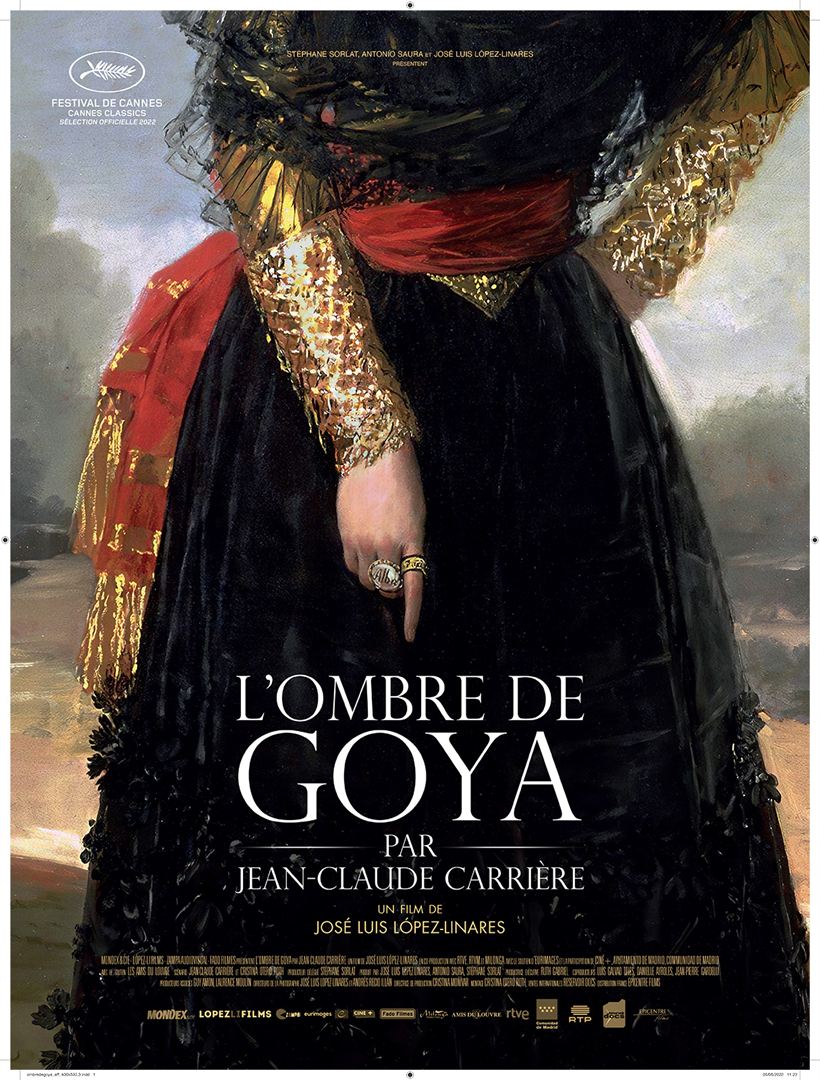

La jeune documentariste française Céline Rouzet a sans doute dû relever bien des défis, que sa caméra a la pudeur de ne pas évoquer, pour aller au fin fond de la Papouasie Nouvelle Guinée filmer une tribu papoue prise au piège de la modernité. Sur ses Hautes terres, Exxon Mobil, avec la complicité de la classe politique corrompue, l’a privée de ses terres en lui promettant une pluie d’or qui n’est jamais venue. Le documentariste espagnol José Luis López-Linares, met face à face deux géants : le peintre Francisco de Goya (1746-1828) et l’écrivain Jean-Claude Carrière (1931-2021).

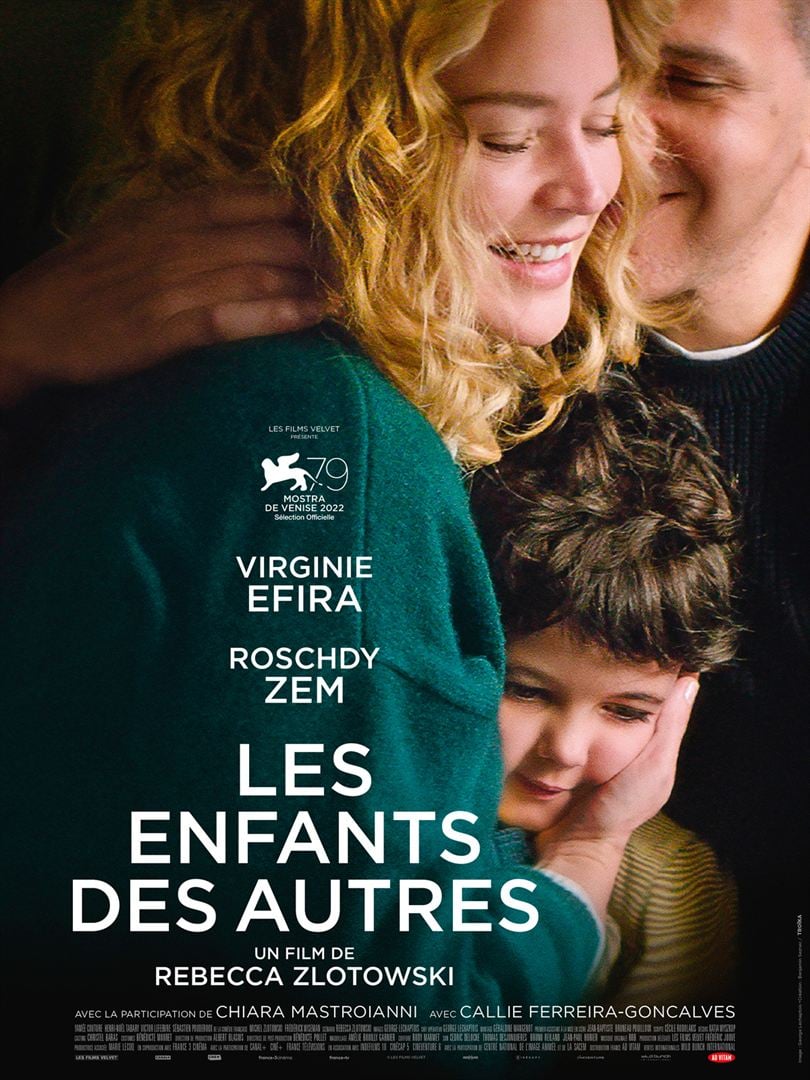

Le documentariste espagnol José Luis López-Linares, met face à face deux géants : le peintre Francisco de Goya (1746-1828) et l’écrivain Jean-Claude Carrière (1931-2021). Rachel (Virginie Efira) rencontre Ali (Roschdy Zem) à un cours de guitare. Elle est enseignante, quadragénaire, sans enfant ; il travaille dans le design automobile, a peut-être une dizaine d’années de plus qu’elle et une petite fille de quatre ans et demi, Leïla, dont il partage la garde avec son ex-femme (Chiara Mastroianni).

Rachel (Virginie Efira) rencontre Ali (Roschdy Zem) à un cours de guitare. Elle est enseignante, quadragénaire, sans enfant ; il travaille dans le design automobile, a peut-être une dizaine d’années de plus qu’elle et une petite fille de quatre ans et demi, Leïla, dont il partage la garde avec son ex-femme (Chiara Mastroianni). Franz Biberkopf (Fassbinder en personne dans le rôle principal) est un ancien forain au chômage. Sans éducation, d’un milieu très modeste, homosexuel en mal d’amour, il rencontre dans une pissotière Max, un antiquaire, qui lui présente Eugen, un fils de bonne famille. Entretemps Franz a miraculeusement gagné un demi-million de marks au loto.

Franz Biberkopf (Fassbinder en personne dans le rôle principal) est un ancien forain au chômage. Sans éducation, d’un milieu très modeste, homosexuel en mal d’amour, il rencontre dans une pissotière Max, un antiquaire, qui lui présente Eugen, un fils de bonne famille. Entretemps Franz a miraculeusement gagné un demi-million de marks au loto.