Le grand reporter Gianfranco Rosi a bourlingué sur toute la planète. À partir des archives pontificales, il a monté ce documentaire consacré aux innombrables voyages effectués par le pape François depuis 2013.

Le grand reporter Gianfranco Rosi a bourlingué sur toute la planète. À partir des archives pontificales, il a monté ce documentaire consacré aux innombrables voyages effectués par le pape François depuis 2013.

Au risque d’être répétitives, on y voit les mêmes images : le pape juché sur sa papamobile bénissant la foule nombreuse qui l’ovationne, le pape au pupitre lisant son discours dans toutes les langues qu’il maîtrise (il parle couramment l’espagnol et l’italien et, avec plus d’hésitation, l’anglais et le français), souvent plus convaincant dans les digressions qu’il s’autorise à partir de son texte, que dans sa lecture, le pape dans « Sheperd One » (l’équivalent d’Air Force One) répondant aux questions des journalistes.

Ces images sont l’occasion d’un formidable tour du monde géopolitique dans les pays les plus improbables : à Lampedusa où l’odyssée des réfugiés se fracasse sur la « mondialisation de l’indifférence », au Chili où les propos du pape sur les « preuves » des abus sexuels commis par l’évêque Barros suscitent un tollé et l’obligent à faire son mea culpa), au Kenya, au Japon, aux Émirats arabes unis, aux Philippines, en Israël au pied du mur des lamentations et en Palestine devant le mur érigé par Israël, en Arménie où sa dénonciation du « génocide » commis par les Turcs provoque l’ire de Ankara, à Cuba où une rencontre historique est organisée avec le patriarche Kirill, à la Maison-Blanche, au Canada où il présente ses excuses pour les abus commis sur les jeunes autochtones enfermés dans des pensionnats catholiques et parfois abusés, etc.

Partout, inlassablement, le Souverain pontife s’adresse aux plus faibles : aux réfugiés loin de leur pays, aux prisonniers privés de liberté, aux plus pauvres dans leurs bidonvilles…Quelques grands thèmes reviennent fréquemment : la dénonciation du commerce mortifère des armes, l’irréfragable respect de la dignité humaine, le droit de rêver et d’espérer….

Comme dans Le Pape François – Un homme de parole que Wim Wenders lui avait consacré il y a quelques années, la figure de François est exaltée par ce panégyrique qu’on croirait tout droit sorti du Centro Televiso de Vaticano. Aucune distance critique n’est établie. On a parfois la désagréable impression de participer à une soirée diapositives avec un grand-oncle qui nous raconte ses voyages. Certes les voyages sont exotiques et le grand-oncle est un sacré bonhomme…. mais ça ressemble quand même furieusement à une soirée diapos !

Une année dans la vie de Sissi impératrice.

Une année dans la vie de Sissi impératrice. Walid, la quarantaine, vit à Haifa avec sa femme, infirmière, sa fille et son fils, affligé de maux de ventre récurrents qu’une docteure russe croit pouvoir imputer à la fièvre méditerranéenne. Il a quitté la banque qui l’employait pour se mettre à écrire, mais est victime du syndrome de la page blanche qui le plonge dans une profonde dépression. L’arrivée d’un bruyant voisin, Jalal, qui vit de louches combines, va peut-être l’en guérir. Walid en effet souhaite écrire un livre sur la pègre.

Walid, la quarantaine, vit à Haifa avec sa femme, infirmière, sa fille et son fils, affligé de maux de ventre récurrents qu’une docteure russe croit pouvoir imputer à la fièvre méditerranéenne. Il a quitté la banque qui l’employait pour se mettre à écrire, mais est victime du syndrome de la page blanche qui le plonge dans une profonde dépression. L’arrivée d’un bruyant voisin, Jalal, qui vit de louches combines, va peut-être l’en guérir. Walid en effet souhaite écrire un livre sur la pègre. À Paris, au milieu des 80ies, Stella (Flavie Delangle) a dix-sept ans. Son père (Benjamin Biolay), machiste et alcoolique, vient de quitter sa mère (Marina Foïs), qui peine à tenir seule le bistro familial.

À Paris, au milieu des 80ies, Stella (Flavie Delangle) a dix-sept ans. Son père (Benjamin Biolay), machiste et alcoolique, vient de quitter sa mère (Marina Foïs), qui peine à tenir seule le bistro familial. Yannick Kergoat est un monteur reconnu (il a obtenu le César du meilleur montage en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien) passé à la réalisation. Documentariste engagé à la gauche antilibérale, il avait réalisé en 2012 Les Nouveaux Chiens de garde qui dénonçait la collusion entre les médias français et le pouvoir politique.

Yannick Kergoat est un monteur reconnu (il a obtenu le César du meilleur montage en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien) passé à la réalisation. Documentariste engagé à la gauche antilibérale, il avait réalisé en 2012 Les Nouveaux Chiens de garde qui dénonçait la collusion entre les médias français et le pouvoir politique. Les Années super 8 montre les images muettes tournées par Philippe Ernaux entre 1974 et 1981 de sa femme Annie et de leurs deux fils, Eric et David, sur la caméra super 8 que le couple venait de s’offrir.

Les Années super 8 montre les images muettes tournées par Philippe Ernaux entre 1974 et 1981 de sa femme Annie et de leurs deux fils, Eric et David, sur la caméra super 8 que le couple venait de s’offrir. Nancy Stokes (Emma Thompson) a dépassé la soixantaine. Pendant des années, elle a enseigné sans passion l’éducation religieuse à des collégiennes qui ne s’y intéressaient pas. Son mari, qui ne s’est jamais soucié de lui donner du plaisir, est mort depuis peu. Son fils, qui transpire l’ennui, et sa fille, qui au contraire est un peu trop iconoclaste à son goût, vivent loin d’elle.

Nancy Stokes (Emma Thompson) a dépassé la soixantaine. Pendant des années, elle a enseigné sans passion l’éducation religieuse à des collégiennes qui ne s’y intéressaient pas. Son mari, qui ne s’est jamais soucié de lui donner du plaisir, est mort depuis peu. Son fils, qui transpire l’ennui, et sa fille, qui au contraire est un peu trop iconoclaste à son goût, vivent loin d’elle. Alexandre (José Garcia), la petite cinquantaine, a deux enfants : Lison d’un premier lit, qui vient de réussir son permis de conduire et, avec Juliette (Ophelia Kolb), sa seconde épouse, Darius, un petit garçon âgé de dix ans à peine. Un week-end, que Lison est venue passer chez eux dans le beau chalet qu’Alexandre, Juliette et Darius occupent au-dessus de Gérardmer, Alexandre apprend que Juliette a eu une liaison. Une violente dispute éclate. Juliette claque la porte. Alexandre saute dans sa voiture, la rejoint, veut la forcer à y monter. La jeune femme glisse, tombe et se tue.

Alexandre (José Garcia), la petite cinquantaine, a deux enfants : Lison d’un premier lit, qui vient de réussir son permis de conduire et, avec Juliette (Ophelia Kolb), sa seconde épouse, Darius, un petit garçon âgé de dix ans à peine. Un week-end, que Lison est venue passer chez eux dans le beau chalet qu’Alexandre, Juliette et Darius occupent au-dessus de Gérardmer, Alexandre apprend que Juliette a eu une liaison. Une violente dispute éclate. Juliette claque la porte. Alexandre saute dans sa voiture, la rejoint, veut la forcer à y monter. La jeune femme glisse, tombe et se tue. Bastien a treize ans. « Bientôt quatorze » ajoute-t-il dans le désir de se vieillir d’une année à cet âge charnière. Il vit en France et vient passer ses vacances dans une cabane perdue au fond des Laurentides au Québec. Ses parents et lui y retrouvent une amie et sa fille, Chloé, qui vient d’avoir seize ans. Entre les deux adolescents s’installe vite une complicité ambiguë.

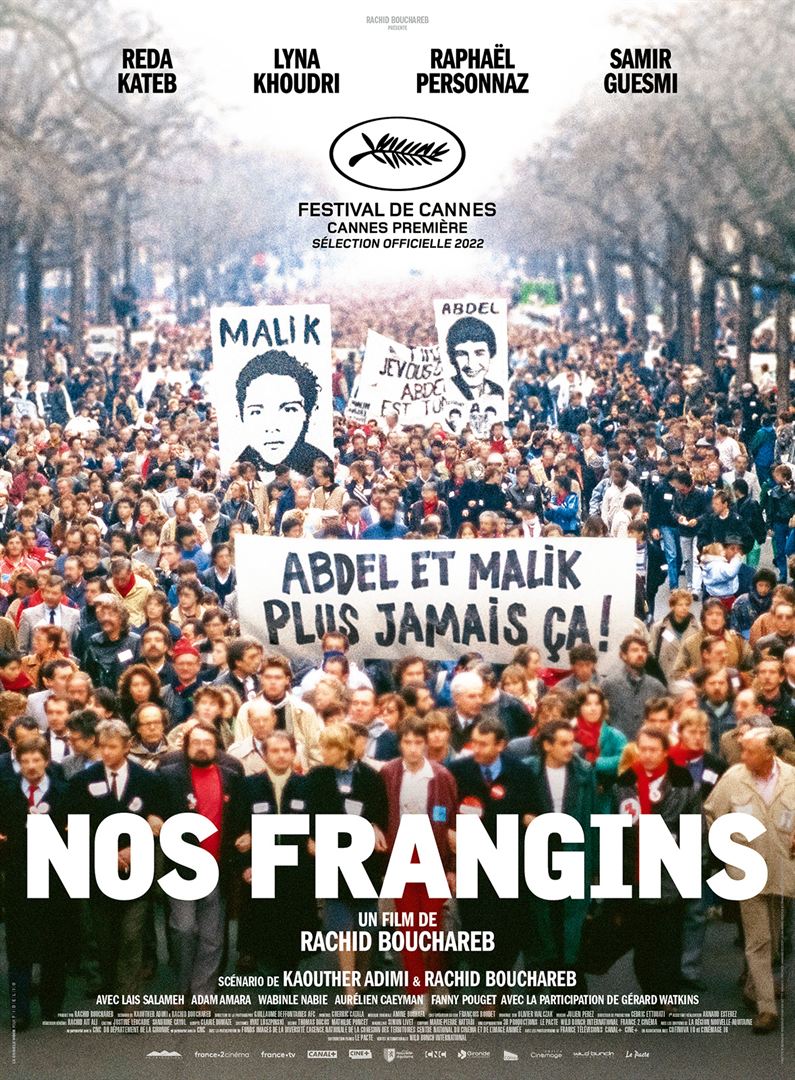

Bastien a treize ans. « Bientôt quatorze » ajoute-t-il dans le désir de se vieillir d’une année à cet âge charnière. Il vit en France et vient passer ses vacances dans une cabane perdue au fond des Laurentides au Québec. Ses parents et lui y retrouvent une amie et sa fille, Chloé, qui vient d’avoir seize ans. Entre les deux adolescents s’installe vite une complicité ambiguë. Quelques mois à peine après la mini-série qui lui était consacrée, Malik Oussekine, bastonné à mort par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge des manifestations étudiantes contre le projet de loi Devaquet, revient en tête d’affiche. Une affiche qu’il partage avec un autre Arabe, tué le même soir que lui par une bavure policière aussi scandaleuse, mais dont la mémoire collective n’a pas retenu le nom : Abdel Benyahia.

Quelques mois à peine après la mini-série qui lui était consacrée, Malik Oussekine, bastonné à mort par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge des manifestations étudiantes contre le projet de loi Devaquet, revient en tête d’affiche. Une affiche qu’il partage avec un autre Arabe, tué le même soir que lui par une bavure policière aussi scandaleuse, mais dont la mémoire collective n’a pas retenu le nom : Abdel Benyahia.