De Humani Corporis Fabrica emprunte son titre au monumental traité d’anatomie de Vésale écrit à la Renaissance à partir des premiers travaux de dissection qui constitua pendant des siècles une référence dans les amphithéâtres de médecine.

De Humani Corporis Fabrica emprunte son titre au monumental traité d’anatomie de Vésale écrit à la Renaissance à partir des premiers travaux de dissection qui constitua pendant des siècles une référence dans les amphithéâtres de médecine.

Comme l’illustre médecin brabançon, Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel entendent nous donner une perception renouvelée du corps humain en le filmant de l’intérieur avec les techniques les plus développées que le cinéma autorise.

Les deux réalisateurs sont avant tout des anthropologues. Le premier a créé à Harvard au début des années 2000 le Sensory Ethnographic Lab, un centre de recherches interdisciplinaires qui croise les arts visuels et l’ethnographie et entend dénoncer l’omnipotence de l’écriture dans les travaux ethnographiques.

Ensemble ils ont tourné deux documentaires marquants. Le premier, Leviathan, en 2012, filmait la vie à bord d’un chalutier un film expérimental sur la pêche industrielle. Le second, Caniba en 2017, qui avait donné des sueurs froides à la Commission de classification que je présidais à l’époque, était une interview en plan serré de Issei Sagawa, passé à la postérité pour avoir assassiné puis mangé des morceaux de la dépouille d’une étudiante néerlandaise à Paris en 1981.

On retrouve dans leur troisième documentaire la même pâte que les précédents. Aucun commentaire, aucune musique, aucun sous-titre ou carton qui viendrait expliquer ce qu’on voit à l’écran. C’est au spectateur de s’y retrouver. Et la tâche n’est pas toujours aisée pour qui ne possède pas quelques notions de médecine. Des caméras endoscopiques nous font plonger dans le corps humain à la recherche d’un polype. Ces séquences, dont le son a été extrêmement travaillé, sont parfois d’une beauté déroutante, comme celle de l’examen de tissus cancéreux qui, sous le microscope de l’anatomopathologue, prennent les couleurs d’une toile de Pollock.

Il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder une trépanation, l’introduction d’un drain dans un méat urinaire (on apprend au passage la différence entre un pénis et une verge) ou encore une césarienne où l’obstétricienne plonge les mains jusqu’au coude dans l’utérus de la parturiente pour en extraire le nouveau-né. Mais la séquence la plus émouvante se déroule à la morgue où deux aides-soignantes habillent un défunt avec des gestes à la fois mécaniques et respectueux avant que la dépouille ne soit transportée dans une immense chambre froide où un infirmier se fraie un passage entre deux dizaines de brancards identiques chargés de cadavres.

Ce documentaire, légitimement interdit aux moins de douze ans, laissera un souvenir puissant. Si les images du corps humain, désacralisé, impressionnent, on comprend moins les autres, celles des vigiles et de leurs rondes interminables dans les sous-sols décrépits de l’hôpital, celles des patients désorientés de l’aîle psychiatrique, celle enfin qui clôt le film et qui nous montre l’immense fresque carnavalesque et pornographique qui orne la salle de repos des carabins. Si Castaing-Taylor et Paravel ont voulu faire un film sur la crise de l’hôpital public (un sujet déjà traité par une foultitude de films ou de documentaires), ils auraient dû s’y prendre autrement.

Cinq lycéens sont collés. Ils doivent passer tout leur samedi dans la bibliothèque déserte de leur lycée sous la surveillance de leur principal.

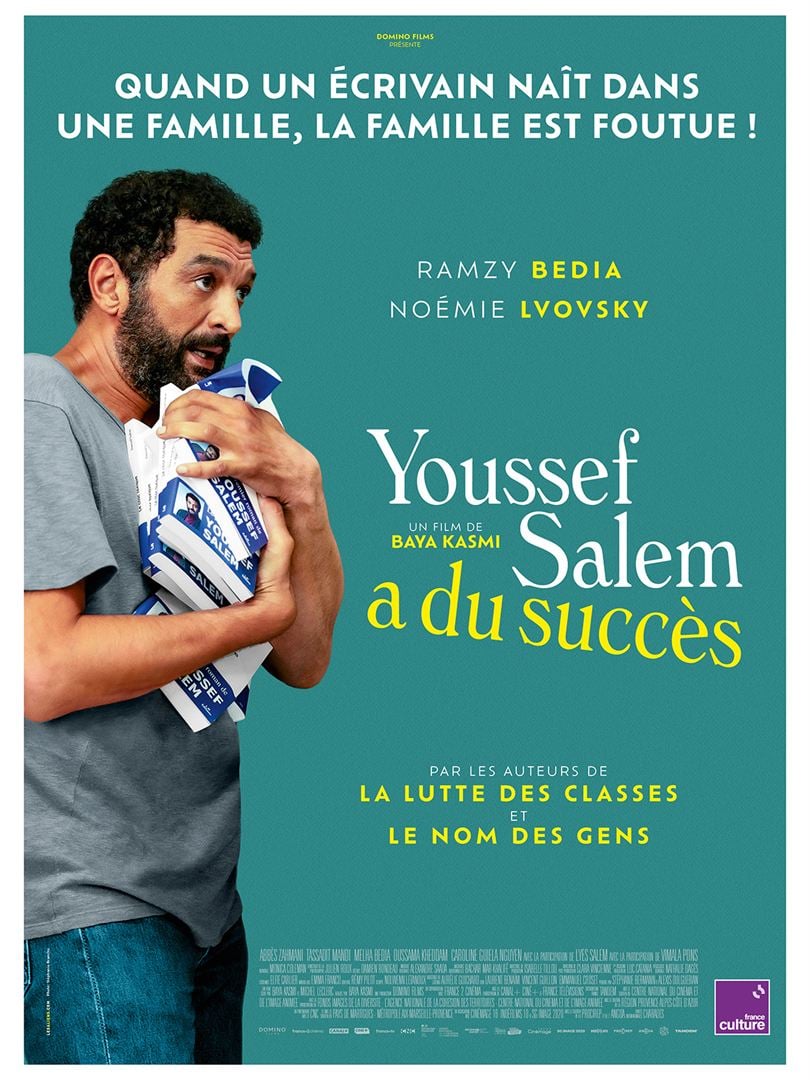

Cinq lycéens sont collés. Ils doivent passer tout leur samedi dans la bibliothèque déserte de leur lycée sous la surveillance de leur principal. Youssef Salem (Ramzy Bedia), la quarantaine bien entamée, vient de publier son premier roman. Le Choc toxique raconte la relation compliquée d’un enfant issu de l’immigration à la sexualité et à l’intime. S’il ne s’agit pas d’une autobiographie, ce roman s’inspire très largement de l’enfance et de la famille de Youssef. Pour ce motif, l’écrivain redoute que son père et sa mère en découvrent le contenu. Mais la célébrité grandissante de son ouvrage, boostée par la polémique provoquée sur les réseaux sociaux par les déclarations de son auteur et par sa sélection pour le Goncourt, va mettre en péril son désir d’anonymat.

Youssef Salem (Ramzy Bedia), la quarantaine bien entamée, vient de publier son premier roman. Le Choc toxique raconte la relation compliquée d’un enfant issu de l’immigration à la sexualité et à l’intime. S’il ne s’agit pas d’une autobiographie, ce roman s’inspire très largement de l’enfance et de la famille de Youssef. Pour ce motif, l’écrivain redoute que son père et sa mère en découvrent le contenu. Mais la célébrité grandissante de son ouvrage, boostée par la polémique provoquée sur les réseaux sociaux par les déclarations de son auteur et par sa sélection pour le Goncourt, va mettre en péril son désir d’anonymat. Babylon raconte Hollywood à la fin des années 1920, au moment de basculer du cinéma muet au cinéma parlant, à travers l’histoire de quelques unes de ses figures, célèbres ou anonymes : la star Jack Conrad (Brad Pitt), la jeune danseuse Nelly LaRoy (Margot Robbie), Manuel, un Mexicain, homme à tout faire (la révélation Diego Calva), le trompettiste noir Sidney Palmer (Jovan Adepo), la critique de cinéma Elinor Saint-John (Jean Smart), la sulfureuse chanteuse de cabaret Lady Fay Zhu (Li Jun Li), etc.

Babylon raconte Hollywood à la fin des années 1920, au moment de basculer du cinéma muet au cinéma parlant, à travers l’histoire de quelques unes de ses figures, célèbres ou anonymes : la star Jack Conrad (Brad Pitt), la jeune danseuse Nelly LaRoy (Margot Robbie), Manuel, un Mexicain, homme à tout faire (la révélation Diego Calva), le trompettiste noir Sidney Palmer (Jovan Adepo), la critique de cinéma Elinor Saint-John (Jean Smart), la sulfureuse chanteuse de cabaret Lady Fay Zhu (Li Jun Li), etc. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Raphaël (Raphaël Thiéry), un Poilu démobilisé, rentre chez lui, dans un petit village du littoral picard, pour y apprendre que sa femme bien-aimée est morte brutalement en lui laissant une fillette. Madame Adeline (Noémie Lvovsky) l’a élevée et accepte de prendre Raphaël comme homme à tout à faire. C’est entre ce père débonnaire et taiseux et cette mère de substitution que grandira Juliette, en butte à l’hostilité des gamins du village, qu’elle développera ses dons pour le chant et qu’elle tombera amoureuse de Jean (Louis Garrel), un bel aviateur.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Raphaël (Raphaël Thiéry), un Poilu démobilisé, rentre chez lui, dans un petit village du littoral picard, pour y apprendre que sa femme bien-aimée est morte brutalement en lui laissant une fillette. Madame Adeline (Noémie Lvovsky) l’a élevée et accepte de prendre Raphaël comme homme à tout à faire. C’est entre ce père débonnaire et taiseux et cette mère de substitution que grandira Juliette, en butte à l’hostilité des gamins du village, qu’elle développera ses dons pour le chant et qu’elle tombera amoureuse de Jean (Louis Garrel), un bel aviateur. Une demi-douzaine de soldats en piteux état regagnent Vienne en 1920 après avoir été prisonniers en Union soviétique. Ils ne reconnaissent rien à la capitale de l’ancien Empire austro-hongrois, dévastée par la guerre. Parmi eux, Peter Perg, un ancien inspecteur de police. Il va reprendre son ancien travail et enquêter sur une série de crimes sadiques qui frappent ses anciens compagnons d’armes.

Une demi-douzaine de soldats en piteux état regagnent Vienne en 1920 après avoir été prisonniers en Union soviétique. Ils ne reconnaissent rien à la capitale de l’ancien Empire austro-hongrois, dévastée par la guerre. Parmi eux, Peter Perg, un ancien inspecteur de police. Il va reprendre son ancien travail et enquêter sur une série de crimes sadiques qui frappent ses anciens compagnons d’armes. Après qu’elle a brutalement agressé sa mère (Valeria Bruni-Tedeschi), Margaret (Stéphanie Blanchoud) se voit interdire, par une ordonnance judiciaire, d’approcher à moins de cent mètres de son domicile. Ses deux sœurs, Louise la cadette qui est sur le point d’accoucher de jumelles, et Marion (Elli Spagnolo), la benjamine, à peine sortie de l’enfance, essaient de renouer les liens au sein de cette famille déchirée, dont le seul trait d’union est la passion de la musique.

Après qu’elle a brutalement agressé sa mère (Valeria Bruni-Tedeschi), Margaret (Stéphanie Blanchoud) se voit interdire, par une ordonnance judiciaire, d’approcher à moins de cent mètres de son domicile. Ses deux sœurs, Louise la cadette qui est sur le point d’accoucher de jumelles, et Marion (Elli Spagnolo), la benjamine, à peine sortie de l’enfance, essaient de renouer les liens au sein de cette famille déchirée, dont le seul trait d’union est la passion de la musique. Dans la Rome des 70ies, Clara (Penelope Cruz) élève ses trois enfants auprès d’un mari qui l’étouffe et qu’elle a cessé d’aimer. Son aînée, Adriana, est une jeune adolescente qui ne s’accepte pas dans son corps de femme.

Dans la Rome des 70ies, Clara (Penelope Cruz) élève ses trois enfants auprès d’un mari qui l’étouffe et qu’elle a cessé d’aimer. Son aînée, Adriana, est une jeune adolescente qui ne s’accepte pas dans son corps de femme. Dans Mental (2008), le documentariste Kazuhiro Soda avait déjà filmé la consultation du professeur Yamamoto dans sa clinique, auprès de malades mentaux qu’il accueillait gratuitement au titre de l’aide sociale. Une dizaine d’années plus tard, il le retrouve octogénaire au moment de prendre sa retraite et de se séparer de ses patients. Il doit désormais prendre soin de son épouse frappée de la maladie d’Alzheimer.

Dans Mental (2008), le documentariste Kazuhiro Soda avait déjà filmé la consultation du professeur Yamamoto dans sa clinique, auprès de malades mentaux qu’il accueillait gratuitement au titre de l’aide sociale. Une dizaine d’années plus tard, il le retrouve octogénaire au moment de prendre sa retraite et de se séparer de ses patients. Il doit désormais prendre soin de son épouse frappée de la maladie d’Alzheimer. Indonésie. 1966. Nana est l’épouse d’un riche Javanais plus âgé qu’elle. Dans sa vaste résidence, assistée d’une nombreuse domesticité, elle élève ses quatre enfants en faisant mine d’ignorer l’infidélité de son mari et la liaison qu’il entretient avec Ino, la propriétaire d’une boucherie en ville. Des cauchemars troublent son sommeil : quinze ans plus tôt, alors qu’elle venait d’accoucher, son père avait été brutalement assassiné et elle avait dû s’enfuir avec sa sœur et son nourrisson. Son premier mari avait alors disparu.

Indonésie. 1966. Nana est l’épouse d’un riche Javanais plus âgé qu’elle. Dans sa vaste résidence, assistée d’une nombreuse domesticité, elle élève ses quatre enfants en faisant mine d’ignorer l’infidélité de son mari et la liaison qu’il entretient avec Ino, la propriétaire d’une boucherie en ville. Des cauchemars troublent son sommeil : quinze ans plus tôt, alors qu’elle venait d’accoucher, son père avait été brutalement assassiné et elle avait dû s’enfuir avec sa sœur et son nourrisson. Son premier mari avait alors disparu.