La justice restaurative, nous dit le site du ministère de la justice, associe, selon diverses modalités, des auteurs d’infraction pénale et des victimes « en vue d’envisager ensemble les conséquences de l’acte, et le cas échéant, de trouver des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale ». Prévue par une directive européenne, la justice restaurative a été inscrite dans la loi en 2014.

La justice restaurative, nous dit le site du ministère de la justice, associe, selon diverses modalités, des auteurs d’infraction pénale et des victimes « en vue d’envisager ensemble les conséquences de l’acte, et le cas échéant, de trouver des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale ». Prévue par une directive européenne, la justice restaurative a été inscrite dans la loi en 2014.

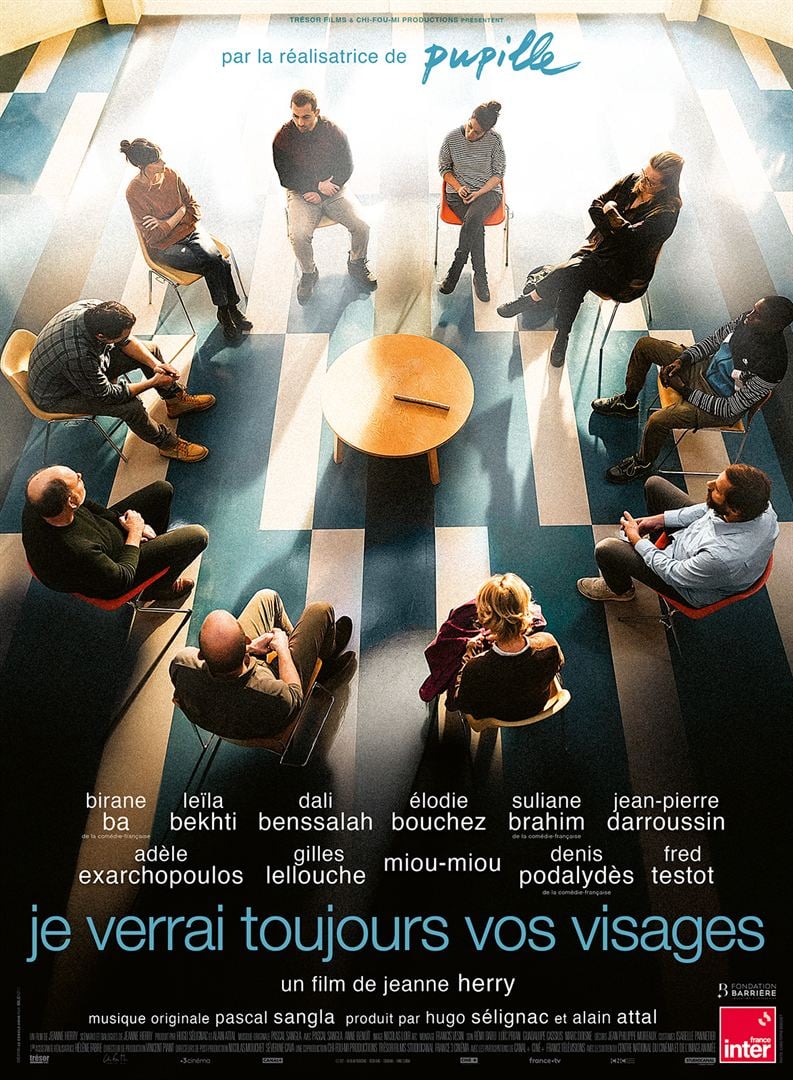

Jeanne Herry aurait pu lui consacrer un documentaire. Elle lui préfère la fiction en convoquant une belle brochette d’acteurs : sa mère Miou-Miou (excellente dans le rôle d’une septuagénaire qu’un vol à l’arraché a durablement traumatisée), Gilles Lellouche, Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalydès, Leïla Bekhti, Fred Testot (méconnaissable) et Adèle Exarchopoulos sur laquelle, si j’ose dire, je reviendrai.

Le précédent film de Jeanne Herry, Pupille, m’avait ému aux larmes. Je lui avais mis quatre étoiles et l’avais rangé au sommet de mon Top 10 en 2018. Lui aussi, qui suivait le parcours de l’adoption d’un bébé né sous X, empruntait déjà à la même veine documentaire. Il convoquait d’ailleurs les mêmes acteurs : Miou-Miou, Podalydès, Bouchez, Lellouche….

La recette marche une fois encore avec quasiment la même efficacité. Hier, une amie me disait l’avoir détesté. Elle parlait de naïveté, d’indécence et de bien-pensance. Je comprends sa colère. Je verrai toujours vos visages est englué dans une bien-pensance mielleuse. Le film nous prend en otage et nous interdit par avance, tant son sujet est admirable, de le contredire. Ces deux reproches d’ailleurs pouvaient être adressés à Pupille contre lequel quelques rares voix dissidentes se sont élevées à rebours de l’avalanche de louanges qui l’avait accueilli.

Mais je trouve à ce film trois immenses qualités qui emportent ma conviction.

La première est son sujet, original et ardu. Imaginez la tête des producteurs quand Jeanne Herry est venue leur proposer un film sur « la justice restaurative » : « Euh, Jeanne… bien sûr… en effet… mais tu voudrais pas plutôt écrire un scénario sur un sujet plus bankable ? ». Courageusement, lucidement, Je verrai… saisit à bras-le-corps ce sujet austère et, avec un remarquable sens de la pédagogie, sans prendre le spectateur pour un imbécile, mais sans non plus lui prêter un savoir qu’il n’a pas, le lui expose : ce qu’est la justice restaurative, mais aussi ce qu’elle n’est pas, les objectifs qu’elle se fixe, tant du point de vue des victimes que des condamnés, les modalités de son fonctionnement.

La deuxième est l’admirable subtilité de son écriture.

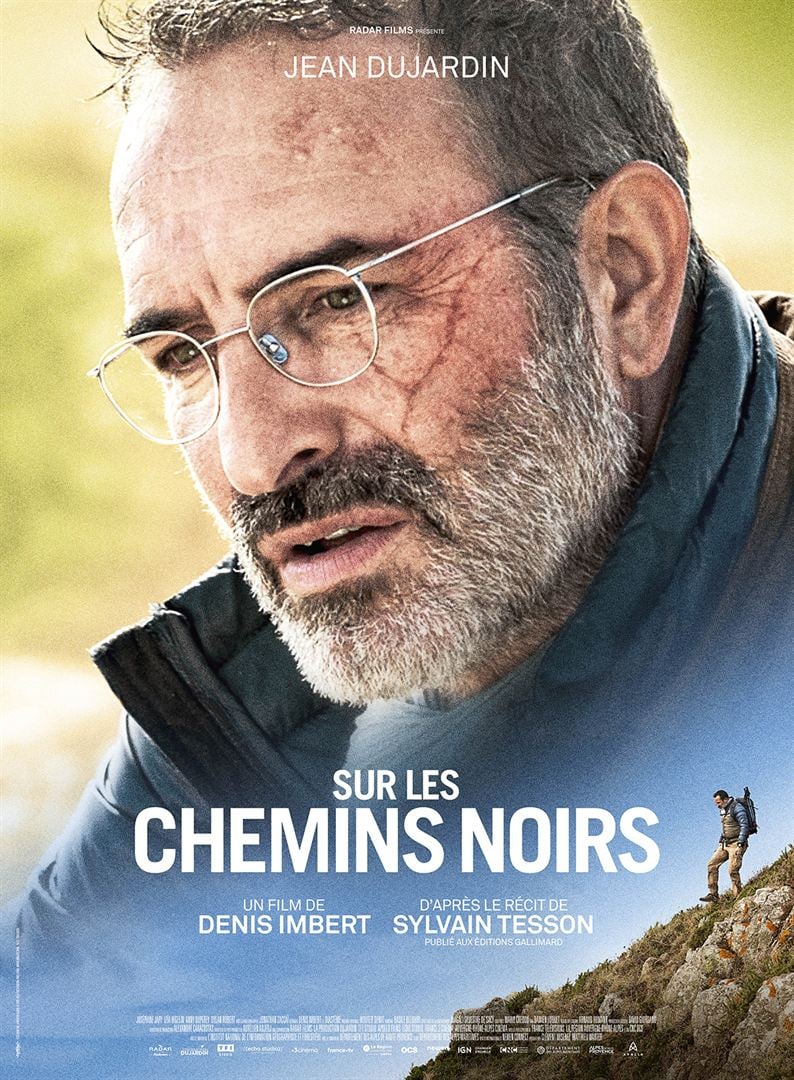

Hier, dans une critique assassine, j’étrillais Sur les chemins noirs adapté du récit de Sylvain Tesson. Je persiste et signe dans mon opinion radicale. Qu’y avait-il dans ce film-là ? une seule idée : un homme se reconstruit après un terrible accident en traversant la France à pied. Quelle richesse au contraire, quelle subtilité dans ce film-ci où quasiment chaque scène suscite un flot de réflexions.

Il se focalise sur deux processus. Le premier confrontera trois condamnés pour violence à trois victimes : la première, on l’a dit, interprétée par Miou-Miou, a été victime d’un vol à l’arraché, la deuxième, (Leila Bekhti), est une employée d’une supérette braquée par des cambrioleurs, le troisième (Gilles Lellouche) un père de famille pris en otage avec sa fille à son domicile. Le deuxième processus se réduit à un duo : il s’agit d’une sœur, abusée dans son enfance par son frère qui vient de sortir de prison, de revenir dans sa ville et que sa sœur appréhende de revoir.

Ces face-à-face pourraient être manichéens. Ils ne le sont jamais. Chacun, victime ou coupable, a ses raisons, prend sur soi de les expliquer calmement et surtout, accepte d’écouter celles de l’autre. Quelle merveille, à l’heure où nous sommes souvent bien en peine de nous parler sans nous invectiver, de voir des gens de bonne volonté emprunter une autre voie et en sortir grandis !

La troisième est Adèle Exarchopoulos. J’ai déjà dit mon admiration pour cette actrice qui ne s’abîme pas dans la facilité, fait des choix exigeants et affirme de film en film son talent. Elle est ici impressionnante de maîtrise dans un rôle terrible, à fleur de peau. Qu’elle pleure ou qu’elle sourie cette actrice m’émeut au tréfonds.

Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert.

Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert. Dalva a douze ans. Brutalement séparée de son père, elle est placée en foyer d’accueil. Elle y apprendra lentement à se reconstruire.

Dalva a douze ans. Brutalement séparée de son père, elle est placée en foyer d’accueil. Elle y apprendra lentement à se reconstruire. Orpheline de mère, abandonnée par son père, Madeleine (Rebecca Marder) a grandi à Vénissieux et doit à une bourse d’État d’avoir intégré l’IEP dont elle est sortie major. Antoine (Benjamin Lavernhe) est lui issu de la grande bourgeoisie lyonnaise. C’est dans la villa louée en Corse par le père d’Antoine, riche avocat d’affaires, que le jeune couple prépare l’oral de l’ENA et révise « l’arrêt » (sic) Nicolo. Idéalistes, marqués à gauche, ils se verraient mieux au ministère du travail ou aux Affaires sociales qu’au Conseil d’État ou à l’IGF. Madeleine a consacré son mémoire de fin d’études à l’économie sociale et solidaire. Elle fait forte impression à Gabrielle Devraz, une députée lyonnaise qui vient de démissionner du Gouvernement et espère bientôt y revenir. Mais le brillant avenir de ces jeunes gens va se briser le lendemain sur une petite route corse.

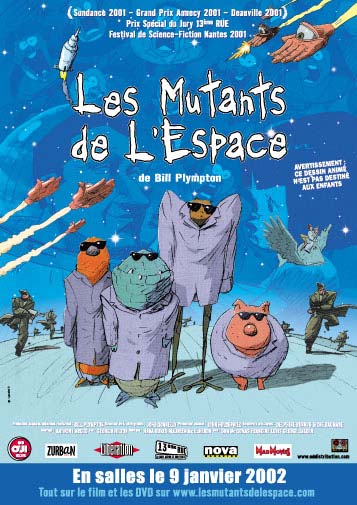

Orpheline de mère, abandonnée par son père, Madeleine (Rebecca Marder) a grandi à Vénissieux et doit à une bourse d’État d’avoir intégré l’IEP dont elle est sortie major. Antoine (Benjamin Lavernhe) est lui issu de la grande bourgeoisie lyonnaise. C’est dans la villa louée en Corse par le père d’Antoine, riche avocat d’affaires, que le jeune couple prépare l’oral de l’ENA et révise « l’arrêt » (sic) Nicolo. Idéalistes, marqués à gauche, ils se verraient mieux au ministère du travail ou aux Affaires sociales qu’au Conseil d’État ou à l’IGF. Madeleine a consacré son mémoire de fin d’études à l’économie sociale et solidaire. Elle fait forte impression à Gabrielle Devraz, une députée lyonnaise qui vient de démissionner du Gouvernement et espère bientôt y revenir. Mais le brillant avenir de ces jeunes gens va se briser le lendemain sur une petite route corse. Un astronaute, lâché dans l’espace par un savant fou, en revient vingt ans plus tard. Il n’est pas seul

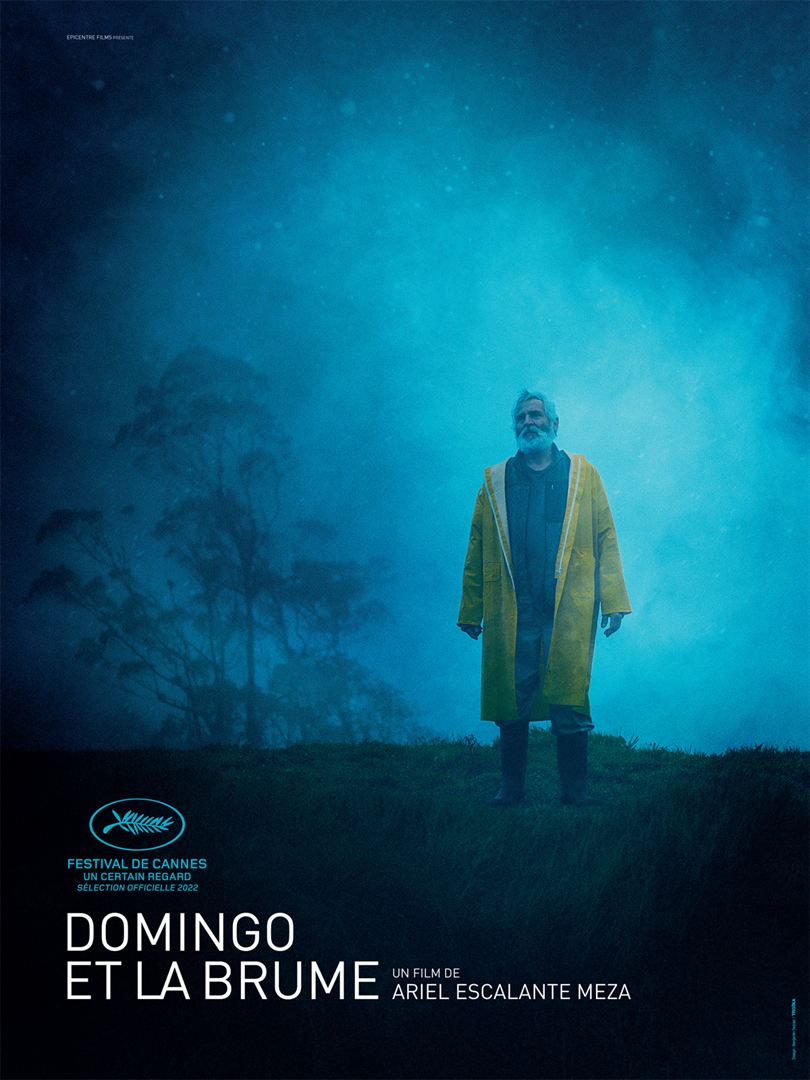

Un astronaute, lâché dans l’espace par un savant fou, en revient vingt ans plus tard. Il n’est pas seul Domingo est veuf. Il croit entendre la voix de sa femme dans la brume qui noie la colline où il habite. Sa maison est menacée d’expropriation pour construire une autoroute. Avec quelques propriétaires irréductibles, Domingo s’entête à tenir tête aux investisseurs véreux qui le menacent physiquement. Sa fille essaie en vain de le convaincre de déménager.

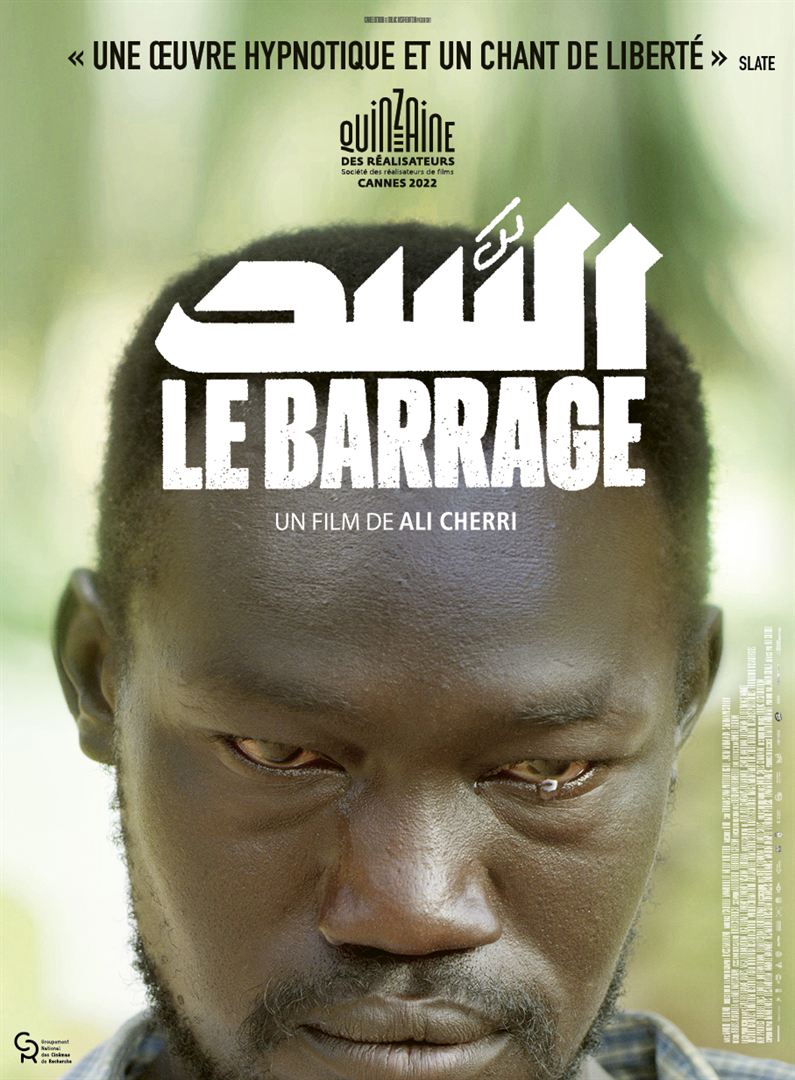

Domingo est veuf. Il croit entendre la voix de sa femme dans la brume qui noie la colline où il habite. Sa maison est menacée d’expropriation pour construire une autoroute. Avec quelques propriétaires irréductibles, Domingo s’entête à tenir tête aux investisseurs véreux qui le menacent physiquement. Sa fille essaie en vain de le convaincre de déménager. Maher travaille dans une briqueterie, au bord du Nil, au Soudan, près du barrage de Merowe. Alors que la révolution gronde dans le pays, provoquant la chute du président Béchir, Maher consacre tout son temps libre à l’érection d’une curieuse structure de terre glaise au milieu du désert.

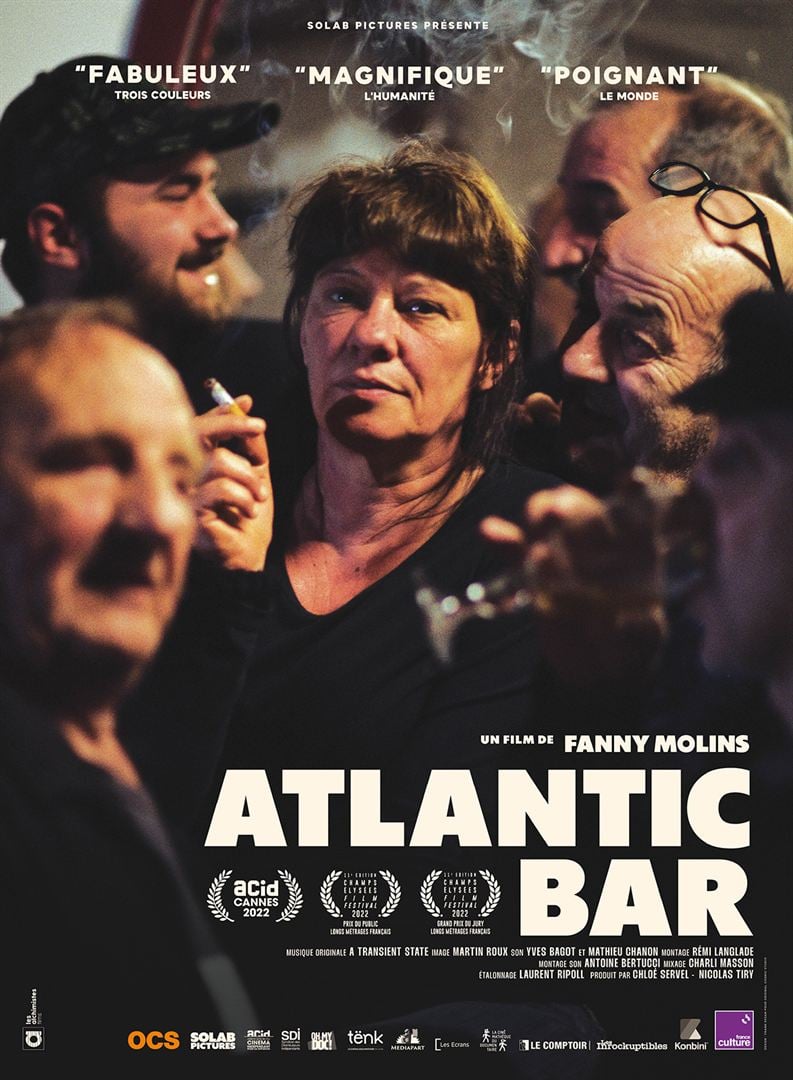

Maher travaille dans une briqueterie, au bord du Nil, au Soudan, près du barrage de Merowe. Alors que la révolution gronde dans le pays, provoquant la chute du président Béchir, Maher consacre tout son temps libre à l’érection d’une curieuse structure de terre glaise au milieu du désert. La jeune photographe Fanny Molins a commencé par photographier les habitués de l’Atlantic Bar, un modeste café situé à une encablure des Arènes d’Arles, avant de décider d’y tourner un long métrage documentaire. Initialement centré sur le personnage de Sandro, le fils de la patronne, il s’est finalement focalisé sur sa mère, Nathalie, une alcoolique en rémission.

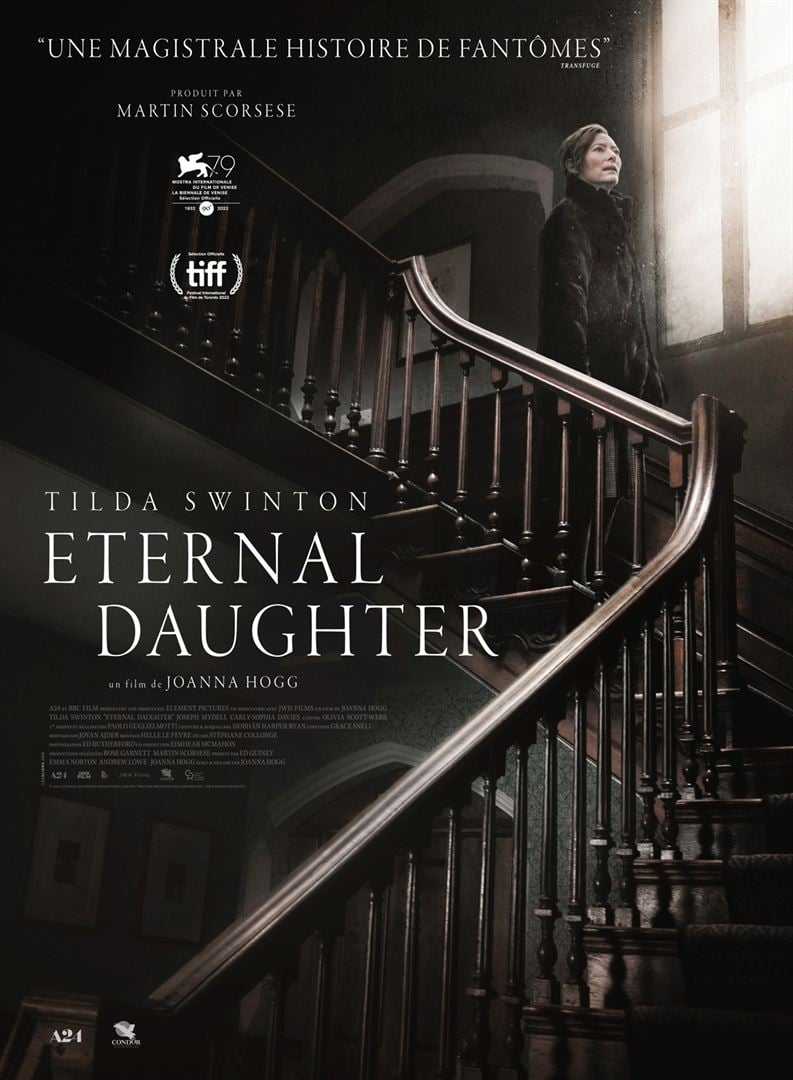

La jeune photographe Fanny Molins a commencé par photographier les habitués de l’Atlantic Bar, un modeste café situé à une encablure des Arènes d’Arles, avant de décider d’y tourner un long métrage documentaire. Initialement centré sur le personnage de Sandro, le fils de la patronne, il s’est finalement focalisé sur sa mère, Nathalie, une alcoolique en rémission. Julie, une réalisatrice d’une cinquantaine d’années, vient séjourner quelques jours avec sa mère Rosalind dans un hôtel chic de la campagne anglaise. Il s’agit d’un manoir où Rosalind a jadis passé une partie de son enfance. Julie travaille à l’écriture de son prochain film qu’elle souhaite consacrer à sa mère. Les deux femmes sont froidement accueillies par la réceptionniste qui n’accepte qu’après un long conciliabule de les loger dans la chambre au premier étage que Julie avait réservée. La première nuit se passe mal pour Julie, réveillée par des bruits étranges. Pourtant l’hôtel semble curieusement vidé de tout occupant.

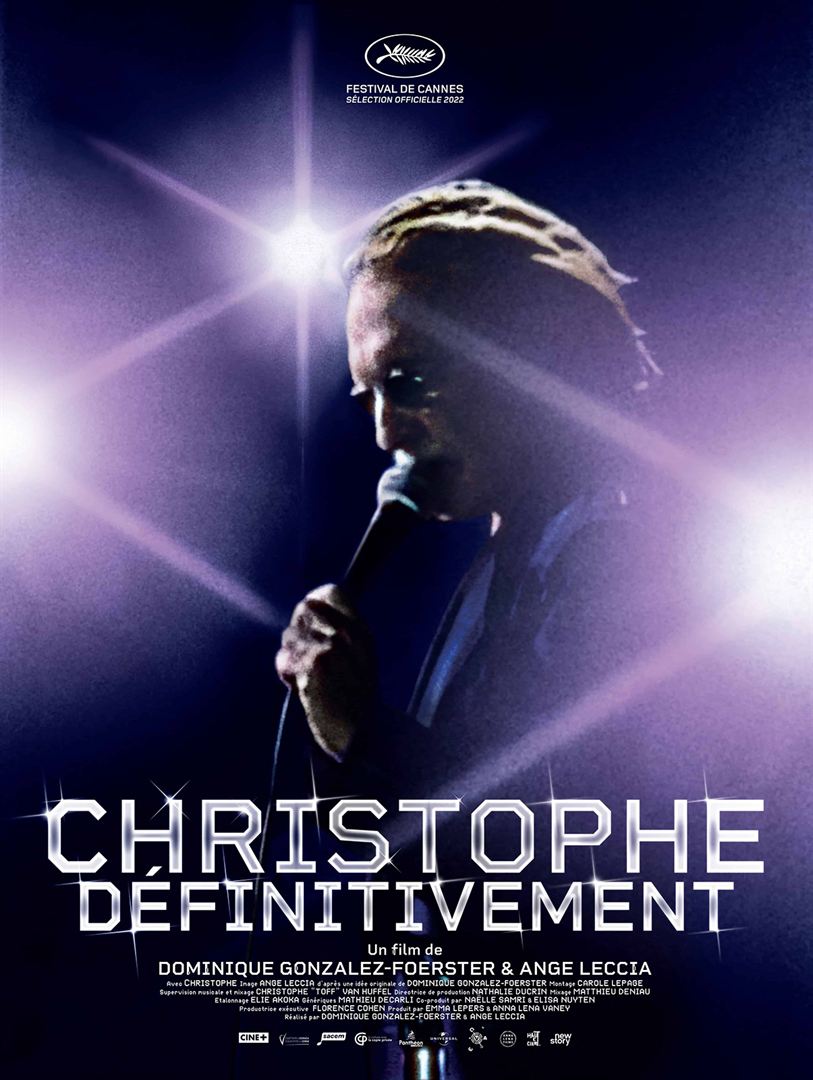

Julie, une réalisatrice d’une cinquantaine d’années, vient séjourner quelques jours avec sa mère Rosalind dans un hôtel chic de la campagne anglaise. Il s’agit d’un manoir où Rosalind a jadis passé une partie de son enfance. Julie travaille à l’écriture de son prochain film qu’elle souhaite consacrer à sa mère. Les deux femmes sont froidement accueillies par la réceptionniste qui n’accepte qu’après un long conciliabule de les loger dans la chambre au premier étage que Julie avait réservée. La première nuit se passe mal pour Julie, réveillée par des bruits étranges. Pourtant l’hôtel semble curieusement vidé de tout occupant. La plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster avait aidé le chanteur Christophe à orchestrer son retour sur scène, à l’Olympia, en 2002, après vingt-six ans d’absence. Son complice Ange Leccia y avait volé quelques images du concert et de ses préparatifs, sans jamais envisager de les rendre publiques. Elles résonnent comme un hommage posthume, trois ans après la mort du chanteur, frappé par le Covid en mars 2020.

La plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster avait aidé le chanteur Christophe à orchestrer son retour sur scène, à l’Olympia, en 2002, après vingt-six ans d’absence. Son complice Ange Leccia y avait volé quelques images du concert et de ses préparatifs, sans jamais envisager de les rendre publiques. Elles résonnent comme un hommage posthume, trois ans après la mort du chanteur, frappé par le Covid en mars 2020.