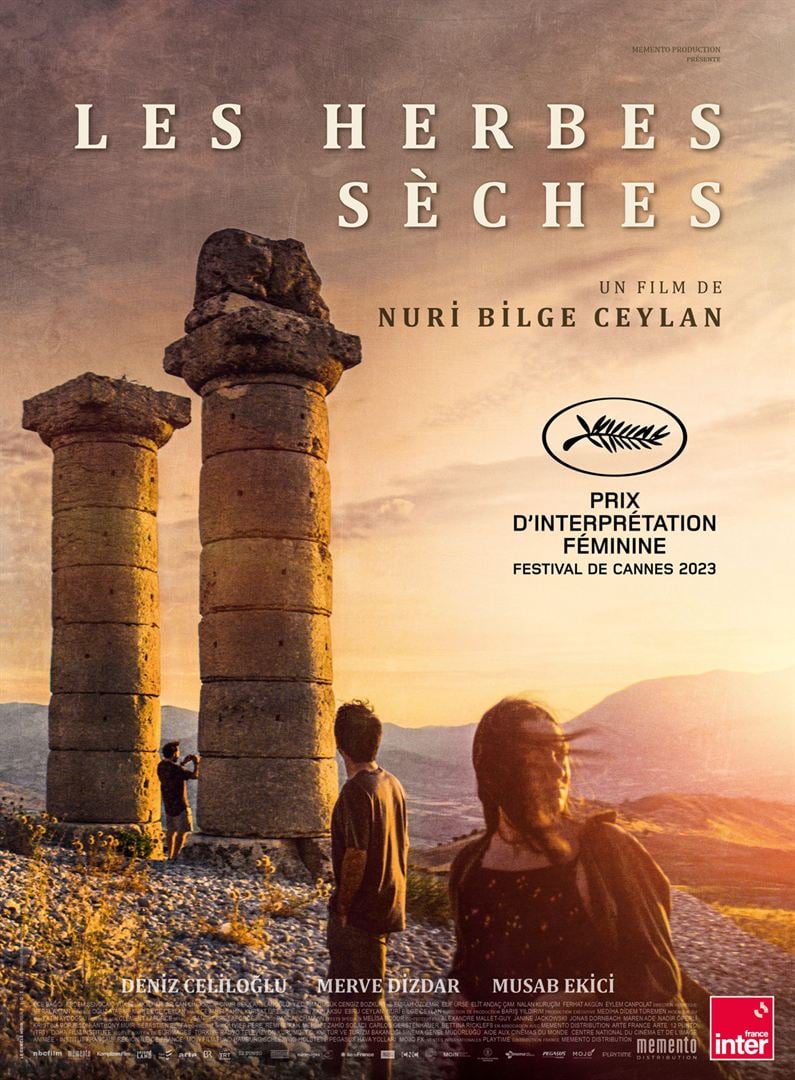

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.

Le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan fait l’objet d’une admiration universelle et révérencieuse qui n’a guère d’équivalent au monde dans le cinéma contemporain sinon peut-être celle qu’inspirent Terrence Malick, Apichatpong Weerasethakul ou Béla Tarr. Il la doit aux nombreuses récompenses glanées dans les plus célèbres festivals (tous ses films depuis Uzak en 2002 ont été sélectionnés en compétition officielle à Cannes, Winter Sleeps y remportant la Palme d’or en 2014 et Merve Dizdar le prix d’interprétation féminine en mai dernier pour ces Herbes sèches).

Il est donc difficile, sauf à vouloir passer pour un esprit rebelle et anticonformiste – ce qui n’est guère mon style – d’en dire du mal.

Or force m’est d’avouer que je ne prends aucun plaisir à ses films obèses (Les Herbes sèches dure plus de trois heures). Pire : je vois dans les louanges qu’on lui adresse une cuistrerie suspecte. J’avais eu la dent très dure pour son film précédent, Le Poirier sauvage, au sujet duquel j’ai écrit une critique au vitriol conclue par un zéro pointé. Je n’aurai la main guère moins lourde pour celui-ci.

J’ai dû m’y prendre à deux reprises pour en venir à bout. La première fois, le soir de la sortie, j’ai plongé dans un profond sommeil, au bout de quinze minutes à peine, dont je suis ressorti beaucoup trop tard pour m’autoriser à en écrire la critique sans le revoir une seconde fois. C’est chose faite depuis hier, non sans avoir au préalable pris trois cafés pour m’autoriser à dire du mal d’un film dont je n’aurai manqué aucun plan.

Mon masochisme – ou mon honnêteté intellectuelle, c’est selon – fut bien mal payé de retour. Car, j’ai trouvé le temps bien long. C’est, je l’ai dit, une des caractéristiques de l’oeuvre de Nuri Bilge Ceylan qui, après des premiers films d’une durée orthodoxe, tangente dangereusement les trois heures dans ses quatre derniers films sans que rien ne justifie un tel format.

Pourquoi faire durer un film au-delà des limites normales que l’attention – et la vessie – humaine autorise ? Certains motifs sont recevables : raconter une riche histoire aux multiples et incompressibles rebondissements (Christopher Nolan, Damien Chazelle), plonger le spectateur dans un état catatonique (Lav Diaz, Bela Tarr), en donner aux fans pour leur argent (la franchise Marvel et sa ribambelle de super-héros). Je n’en trouve aucun pour justifier la durée de ces Herbes sèches.

De quoi y est-il question ? De la vie ennuyeuse d’un enseignant veule relégué dans une province reculée. La durée du film nous fait-elle plus péniblement ressentir l’inconfort de sa situation ? Pas sûr. Et s’il ne se passe rien, ou du moins pas grand-chose, c’est sans doute moins pour accréditer l’idée, au demeurant tout à fait pertinente, que la vie de Samet est oiseuse (Buzzati, Gracq ou Beckett ont bien écrit trois chefs d’oeuvre qui racontent l’attente et constituent autant de métaphores saisissantes de la condition humaine), que parce que le scénario hésite entre deux sujets.

Le premier, qui occupe la première partie du film, tourne autour des accusations portées contre Samet et Kenan. Elles laissent augurer sinon un suspense haletant (les deux hommes seront-ils ou non blanchis ?), à tout le moins un questionnement très contemporain sur les relations profs-élèves à l’ère #MeToo, la part ambiguë des sentiments qui s’y glissent et la foi donnée dans la parole des victimes.

Mais Les Herbes sèches oublie ce sujet là en cours de chemin pour s’intéresser à un autre : la relation à trois – le trouble trouple si j’ose dire – qui se construit entre Nuray, Samet et Kenan, les deux hommes, on l’aura compris, tombant chacun à sa façon amoureux de la même femme. Là encore, le suspense monte… pour se terminer en queue de poisson, dans un épilogue printanier qui, après deux heures trente hiémales pendant lesquelles la neige est tombée à gros flocons, laisse enfin percer le soleil et nous assène en voix off quelques apophtegmes sentencieux (on aura compris à cette dernière phrase amphigourique lestée d’un vocabulaire pompeux que je me suis lentement mais sûrement laissé contaminer).

Farzaneh souffre d’une grave dépression. Depuis qu’elle est tombée enceinte, elle a dû interrompre son traitement, ce qui n’arrange rien à son état. Quand elle voit Jalal, son mari, entrer dans l’appartement d’une inconnue, alors qu’il lui avait dit s’absenter de Téhéran pour la journée, elle croit à une hallucination. Mais bientôt se révèle à elle l’incroyable vérité : Jalal a un sosie, il s’appelle Mohsen et il vit avec une femme, Bita, qui ressemble à Farzaneh comme deux gouttes d’eau.

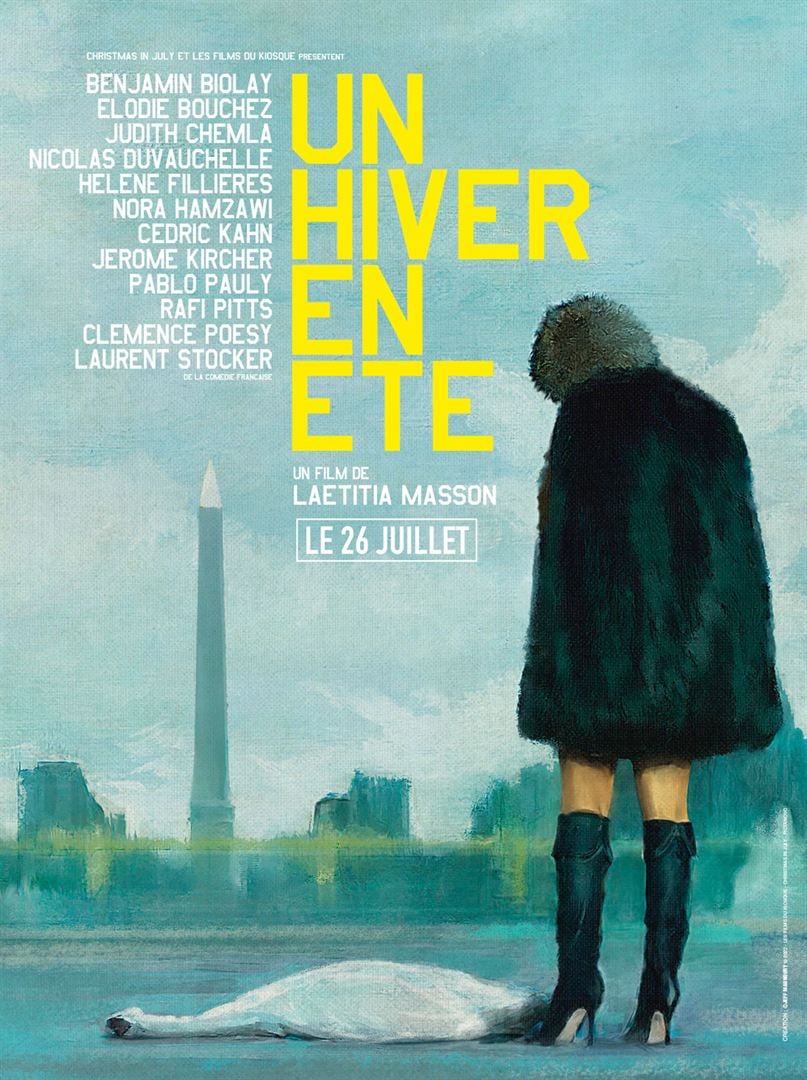

Farzaneh souffre d’une grave dépression. Depuis qu’elle est tombée enceinte, elle a dû interrompre son traitement, ce qui n’arrange rien à son état. Quand elle voit Jalal, son mari, entrer dans l’appartement d’une inconnue, alors qu’il lui avait dit s’absenter de Téhéran pour la journée, elle croit à une hallucination. Mais bientôt se révèle à elle l’incroyable vérité : Jalal a un sosie, il s’appelle Mohsen et il vit avec une femme, Bita, qui ressemble à Farzaneh comme deux gouttes d’eau. Aux quatre coins de l’hexagone, des personnages tentent tant bien que mal de faire face au froid sibérien qui s’est abattu sur la France en ce mois de juin : un vigile (Nicolas Duvauchelle) surprend une SDF (Clémence Poesy) en train de marauder dans un supermarché ; un officier de l’armée de terre à la veille d’une mission suicide (Laurent Stocker) recueille un jeune drogué en rupture de ban (Pablo Pauly) ; une star de la chanson (Elodie Bouchez) de retour à Paris est victime d’un malaise et retrouve dans l’ambulance du Samu qui la secourt son premier amour (Cedric Kahn), marié depuis vingt ans à une femme qu’il n’aime pas (Hélène Fillières) ; un riche entrepreneur (Benjamin Biolay) passe la nuit avec une éboueuse (Nora Hamzawi) ; une policière confite en religion (Judith Chemla) recueille un immigré iranien (Rafi Pitts).

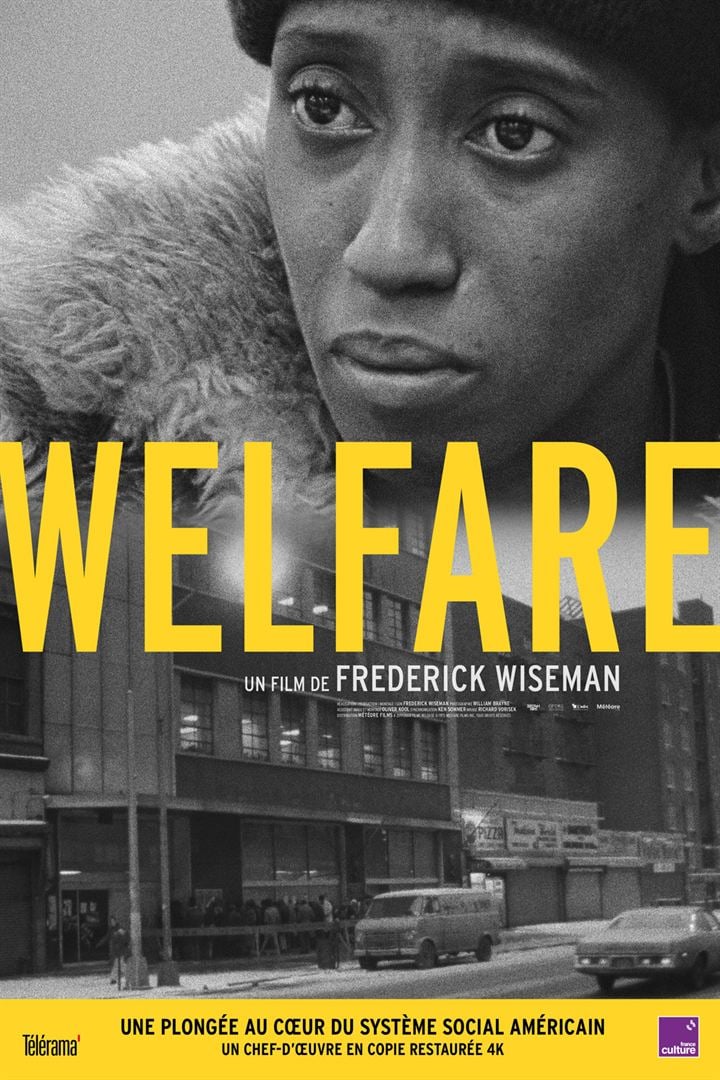

Aux quatre coins de l’hexagone, des personnages tentent tant bien que mal de faire face au froid sibérien qui s’est abattu sur la France en ce mois de juin : un vigile (Nicolas Duvauchelle) surprend une SDF (Clémence Poesy) en train de marauder dans un supermarché ; un officier de l’armée de terre à la veille d’une mission suicide (Laurent Stocker) recueille un jeune drogué en rupture de ban (Pablo Pauly) ; une star de la chanson (Elodie Bouchez) de retour à Paris est victime d’un malaise et retrouve dans l’ambulance du Samu qui la secourt son premier amour (Cedric Kahn), marié depuis vingt ans à une femme qu’il n’aime pas (Hélène Fillières) ; un riche entrepreneur (Benjamin Biolay) passe la nuit avec une éboueuse (Nora Hamzawi) ; une policière confite en religion (Judith Chemla) recueille un immigré iranien (Rafi Pitts). Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires.

Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires.  Paula a onze ans. C’est une enfant frondeuse qui peine à se plier à la discipline scolaire. Sa mère vit en Corée loin d’elle. Son père, un biologiste qui souffre d’une insuffisance respiratoire grave et a cessé de travailler, la couve d’un amour exclusif. Obsédé par la qualité de l’alimentation de sa fille, il a banni le sucre, la viande et le lait de son régime. Pour l’été il a décidé de partir dans un gîte rural au bord d’un lac perdu au milieu de la forêt. Quand vient l’automne, il n’en part pas et annonce aux services sociaux qu’il assurera désormais son éducation à la maison.

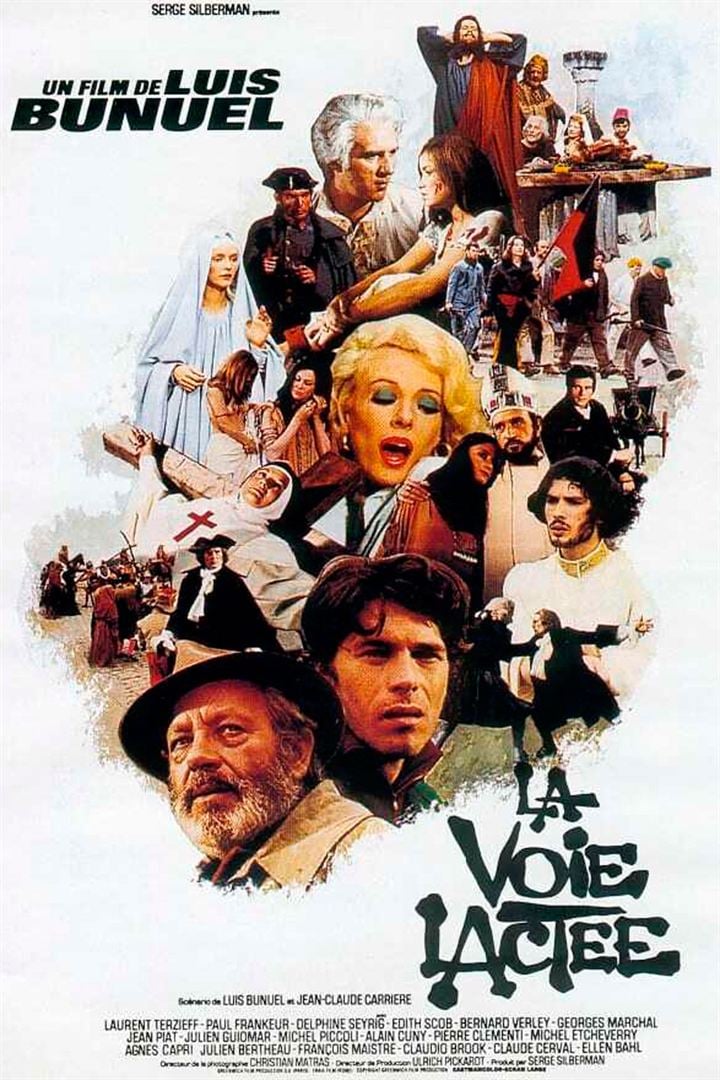

Paula a onze ans. C’est une enfant frondeuse qui peine à se plier à la discipline scolaire. Sa mère vit en Corée loin d’elle. Son père, un biologiste qui souffre d’une insuffisance respiratoire grave et a cessé de travailler, la couve d’un amour exclusif. Obsédé par la qualité de l’alimentation de sa fille, il a banni le sucre, la viande et le lait de son régime. Pour l’été il a décidé de partir dans un gîte rural au bord d’un lac perdu au milieu de la forêt. Quand vient l’automne, il n’en part pas et annonce aux services sociaux qu’il assurera désormais son éducation à la maison. Deux mendiants, Pierre (Paul Frankeur) et Jean (Laurent Terzieff), marchent de Paris à Compostelle, moins par dévotion religieuse, même si en chemin Pierre s’avère croyant, que pour demander l’aumône des pèlerins. En chemin, ils font une série de rencontres, délicieusement anachroniques, avec tout ce que le catholicisme a connu, pendant deux millénaires, d’hérétiques et de dogmatiques.

Deux mendiants, Pierre (Paul Frankeur) et Jean (Laurent Terzieff), marchent de Paris à Compostelle, moins par dévotion religieuse, même si en chemin Pierre s’avère croyant, que pour demander l’aumône des pèlerins. En chemin, ils font une série de rencontres, délicieusement anachroniques, avec tout ce que le catholicisme a connu, pendant deux millénaires, d’hérétiques et de dogmatiques. Lucie passe des vacances ensoleillées chez sa grand-mère avec sa fille. Elle est actrice et prépare son prochain rôle.

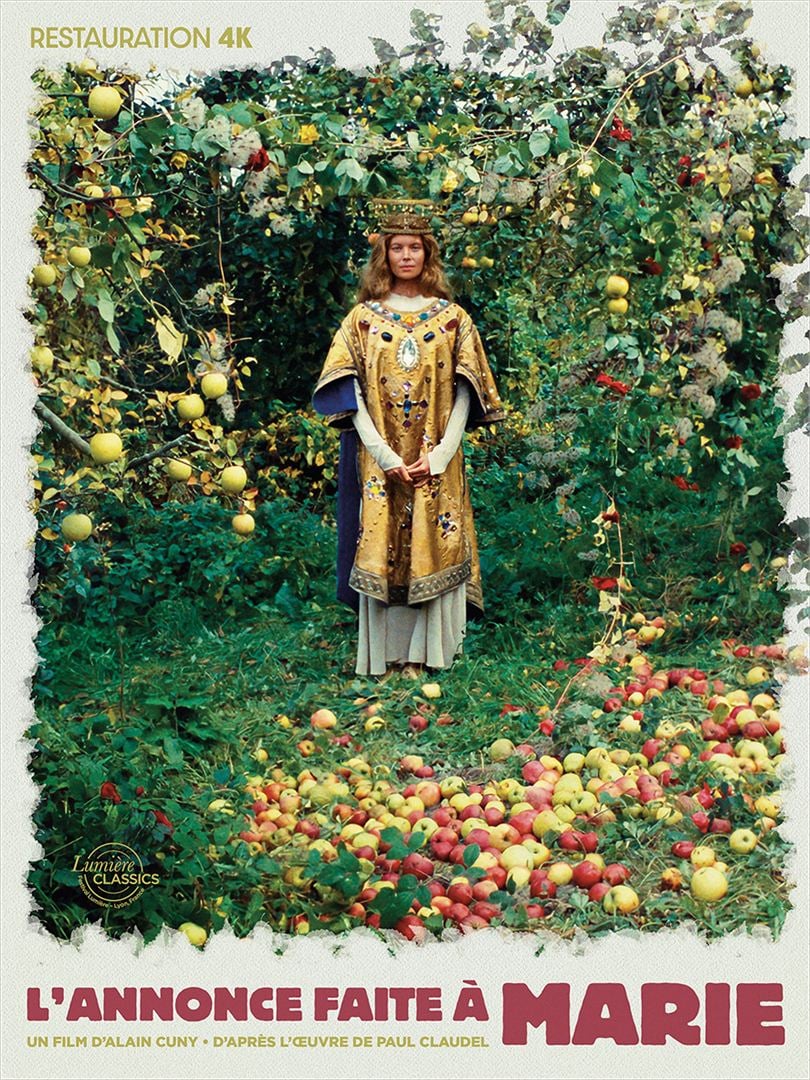

Lucie passe des vacances ensoleillées chez sa grand-mère avec sa fille. Elle est actrice et prépare son prochain rôle. Au Moyen Âge, Violaine, la fille d’un riche fermier, est fiancé à Jacques. Elle se laisse embrasser par Pierre de Craon qui en est amoureux mais qui vient de contracter la lèpre. Mara, la sœur de Violaine, qui est secrètement amoureuse de Jacques, lui révèle l’infidélité de sa fiancée. Elle est aussitôt répudiée et ostracisée tandis que Jacques épouse Mara et a bientôt un enfant avec elle. L’enfant décède. Mara rejoint Violaine et l’implore d’accomplir un miracle et de ressusciter l’enfant. Violaine exauce son vœu.

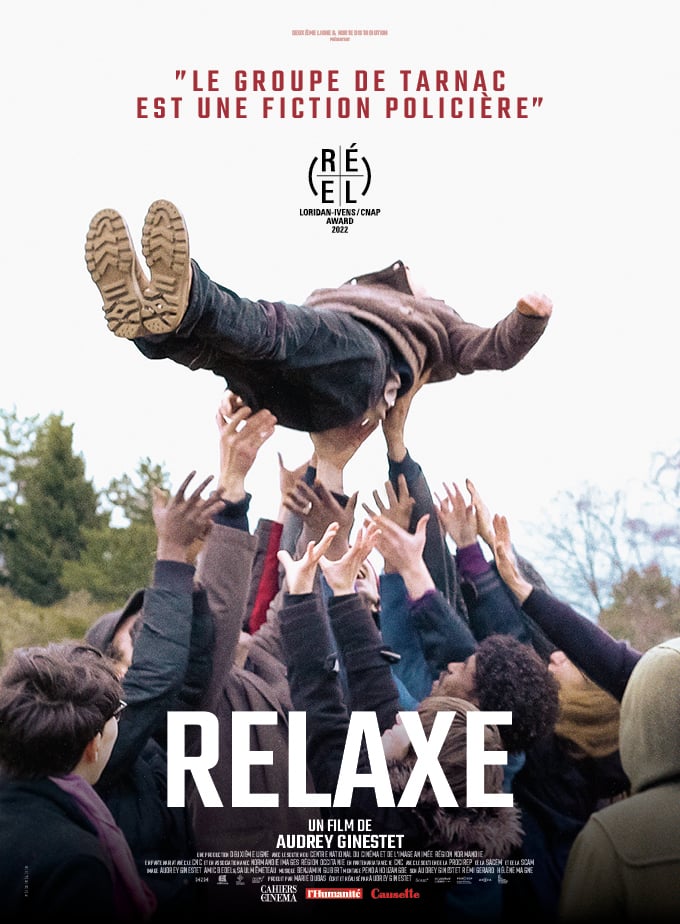

Au Moyen Âge, Violaine, la fille d’un riche fermier, est fiancé à Jacques. Elle se laisse embrasser par Pierre de Craon qui en est amoureux mais qui vient de contracter la lèpre. Mara, la sœur de Violaine, qui est secrètement amoureuse de Jacques, lui révèle l’infidélité de sa fiancée. Elle est aussitôt répudiée et ostracisée tandis que Jacques épouse Mara et a bientôt un enfant avec elle. L’enfant décède. Mara rejoint Violaine et l’implore d’accomplir un miracle et de ressusciter l’enfant. Violaine exauce son vœu. En novembre 2008, neuf personnes étaient arrêtées à Tarnac sur le plateau des Millevaches. Suspectées de faire partie de l’ultra-gauche anarcho-libertaire, elles sont soupçonnées d’avoir voulu saboter des lignes de TGV. Une interminable instruction peine à démontrer la culpabilité des mis en examen. En 2015 la charge de terrorisme est abandonnée. Un procès finalement se tient en mars 2018.

En novembre 2008, neuf personnes étaient arrêtées à Tarnac sur le plateau des Millevaches. Suspectées de faire partie de l’ultra-gauche anarcho-libertaire, elles sont soupçonnées d’avoir voulu saboter des lignes de TGV. Une interminable instruction peine à démontrer la culpabilité des mis en examen. En 2015 la charge de terrorisme est abandonnée. Un procès finalement se tient en mars 2018.