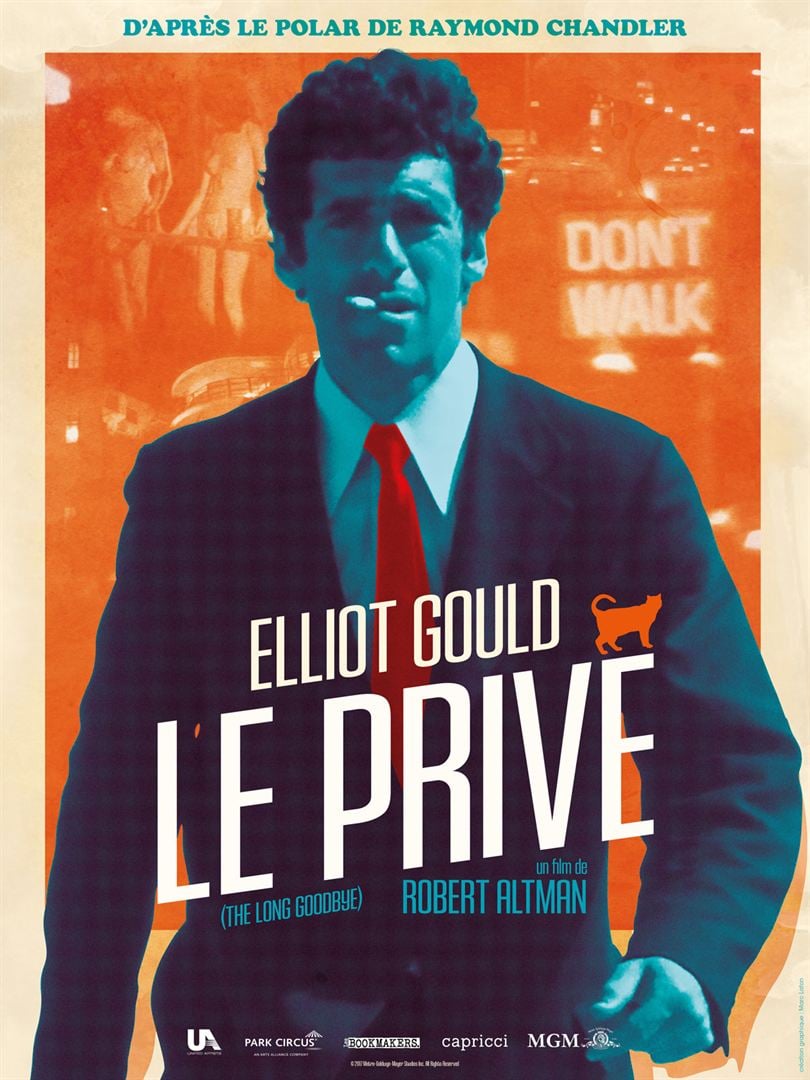

Philip Marlowe (Elliott Gould) est un détective privé qui vit seul à Los Angeles avec son chat. Par fidélité pour son ami, Terry Lennox, il accepte de le conduire en pleine nuit au Mexique avant d’apprendre à son retour que Sylvia, l’épouse de Terri, a été assassinée et que Terry est accusé du crime. L’annonce du suicide de Terri et de ses confessions ne suffit pas à dissiper les doutes de Marlowe qui décide d’élucider ce meurtre mystérieux.

Philip Marlowe (Elliott Gould) est un détective privé qui vit seul à Los Angeles avec son chat. Par fidélité pour son ami, Terry Lennox, il accepte de le conduire en pleine nuit au Mexique avant d’apprendre à son retour que Sylvia, l’épouse de Terri, a été assassinée et que Terry est accusé du crime. L’annonce du suicide de Terri et de ses confessions ne suffit pas à dissiper les doutes de Marlowe qui décide d’élucider ce meurtre mystérieux.

Son enquête le mène chez les voisins des Lennox, les Wade. Roger Wade est un romancier alcoolique en panne d’inspiration. Eileen Wade suspecte son mari d’avoir eu une liaison avec Sylvia et de l’avoir tuée.

À sa sortie en 1973, Le Privé avait connu un bide retentissant. Les critiques et les spectateurs ne lui avaient pas pardonné les libertés qu’il avait prises avec le roman de Chandler et avec les règles iconiques du film noir.

Il est vrai qu’Elliot Gould ne ressemble guère à Humphrey Bogart ni les 70ies aux 40ies. Mais, à y regarder de plus près, Altman n’est pas si infidèle à Chandler qu’on le lui reproche. Certes, on n’imagine pas Humphrey Bogart câliner son chat comme Elliott Gould dans la première scène du film. Mais les deux hommes partagent le même code d’honneur, le même dandysme, le même refus des règles d’une société frelatée par le crime, la luxure et l’alcoolisme. Et si la fin du Privé s’éloigne considérablement de celle du roman de Chandler, elle en a le même esprit.

Aujourd’hui, Le Privé a été réhabilité. Il a trouvé sa place dans le panthéon du cinéma hollywoodien. Il le doit à l’aura de son réalisateur, le grand Robert Altman, et aussi à sa place dans l’histoire du film noir dont il constitue comme un post-scriptum seventies.

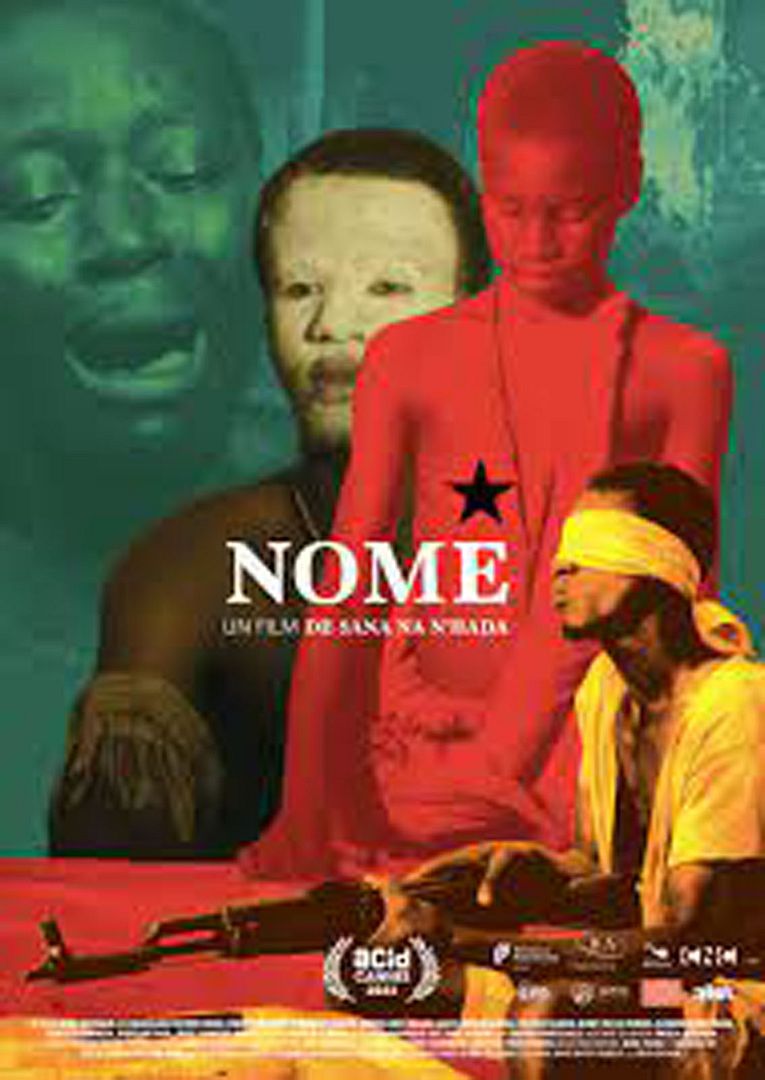

Nome est une jeune garçon bissao-guinéen élevé par sa mère après le décès de son père. Amoureux de sa cousine, il lui fait un enfant, mais s’enfuit de son village par peur de la réprobation dont il risque de faire l’objet. Il rejoint la guérilla indépendantiste qui combat le colonisateur portugais.

Nome est une jeune garçon bissao-guinéen élevé par sa mère après le décès de son père. Amoureux de sa cousine, il lui fait un enfant, mais s’enfuit de son village par peur de la réprobation dont il risque de faire l’objet. Il rejoint la guérilla indépendantiste qui combat le colonisateur portugais. Après la guerre de Sécession, un soldat démobilisé, Tom Jeffords (James Stewart), cherche de l’or en Arizona. La guerre y fait rage entre l’armée de l’Union et les Indiens apaches du chef Cochise (Jeff Chandler). Jeffords, qui avait secouru un jeune Apache blessé et bénéficié en retour de la clémence des Indiens, ne partage pas les préjugés des Blancs à leur égard. Il veut apprendre leur langue, comprendre leur culture et trouver avec eux un accord pour mettre fin aux guerres interminables qui les opposent aux Blancs.

Après la guerre de Sécession, un soldat démobilisé, Tom Jeffords (James Stewart), cherche de l’or en Arizona. La guerre y fait rage entre l’armée de l’Union et les Indiens apaches du chef Cochise (Jeff Chandler). Jeffords, qui avait secouru un jeune Apache blessé et bénéficié en retour de la clémence des Indiens, ne partage pas les préjugés des Blancs à leur égard. Il veut apprendre leur langue, comprendre leur culture et trouver avec eux un accord pour mettre fin aux guerres interminables qui les opposent aux Blancs. Parce qu’il est brutalement frappé par une leucémie dont seule une greffe de moelle osseuse pourrait le sauver, un jeune et brillant chef d’orchestre (Benjamin Lavernhe) découvre qu’il a été adopté à sa naissance. Élevé dans une famille bourgeoise des Hauts-de-Seine, Thibaut apprend simultanément qu’il a un frère, Jimmy (Pierre Lottin) qui, lui, a été élevé dans les corons. Si tout en apparence sépare les deux frères biologiques, le même don pour la musique les rapproche.

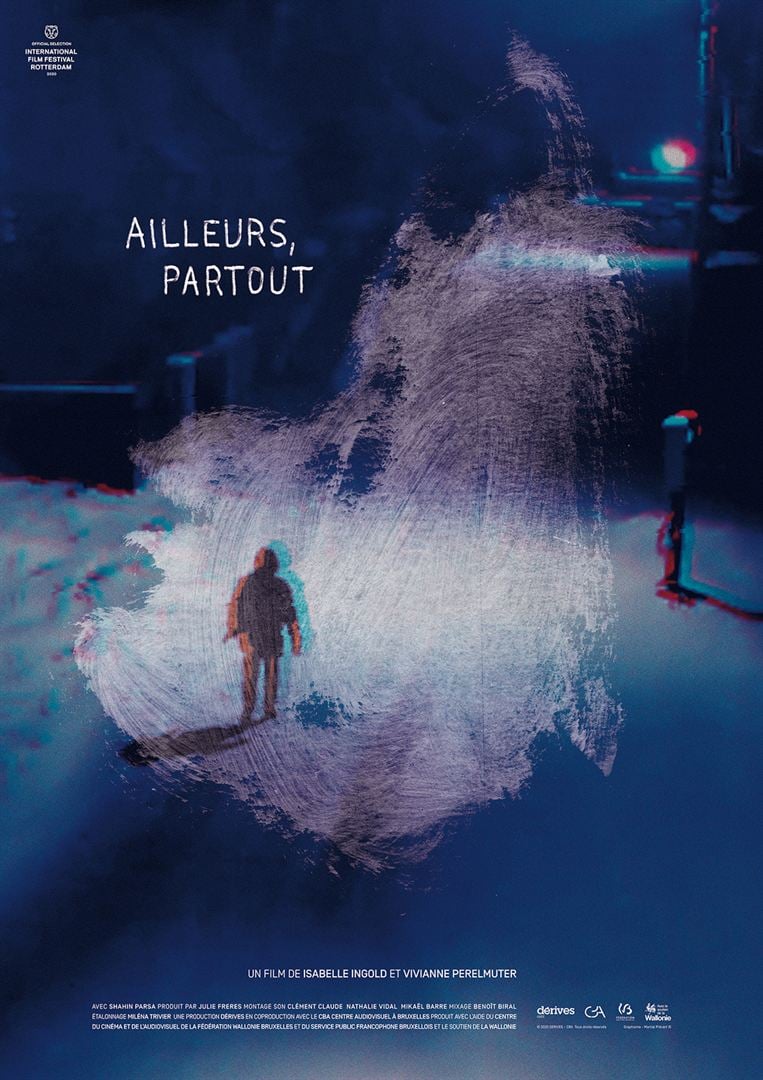

Parce qu’il est brutalement frappé par une leucémie dont seule une greffe de moelle osseuse pourrait le sauver, un jeune et brillant chef d’orchestre (Benjamin Lavernhe) découvre qu’il a été adopté à sa naissance. Élevé dans une famille bourgeoise des Hauts-de-Seine, Thibaut apprend simultanément qu’il a un frère, Jimmy (Pierre Lottin) qui, lui, a été élevé dans les corons. Si tout en apparence sépare les deux frères biologiques, le même don pour la musique les rapproche. Shahin est un jeune réfugié iranien qui au péril de sa vie a quitté son pays à la recherche d’une vie meilleure en Occident. Les réalisatrices l’avaient rencontré plein d’énergie et d’espoir, à l’aube d’une vie nouvelle, en Grèce en 2016 après qu’il avait réussi à traverser clandestinement la mer Égée. Un an plus tard, elles le retrouvent dans le Nord de l’Angleterre, qui se morfond dans l’attente fiévreuse d’un titre d’asile.

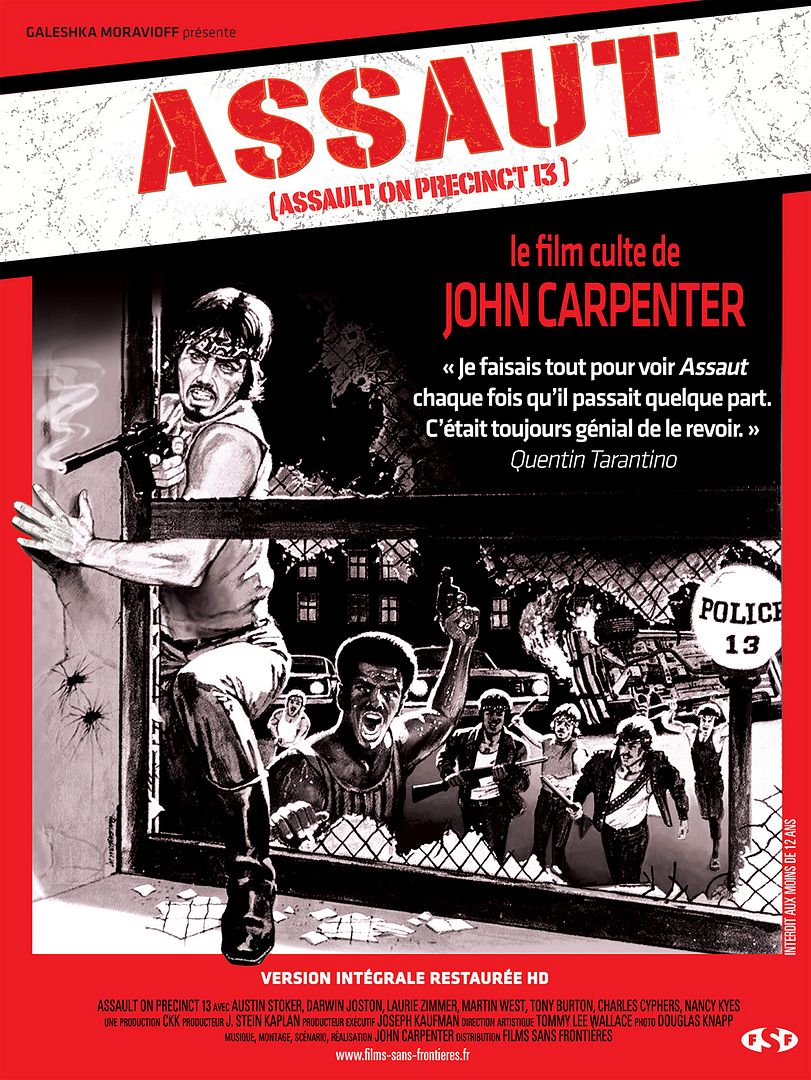

Shahin est un jeune réfugié iranien qui au péril de sa vie a quitté son pays à la recherche d’une vie meilleure en Occident. Les réalisatrices l’avaient rencontré plein d’énergie et d’espoir, à l’aube d’une vie nouvelle, en Grèce en 2016 après qu’il avait réussi à traverser clandestinement la mer Égée. Un an plus tard, elles le retrouvent dans le Nord de l’Angleterre, qui se morfond dans l’attente fiévreuse d’un titre d’asile. Un commissariat de police est sur le point de fermer dans le sud de Los Angeles. Bishop, un lieutenant noir inexpérimenté, est chargé d’y assurer l’ultime garde en compagnie d’un sergent, d’une secrétaire et de la standardiste. Alors qu’un convoi transportant trois détenus vers un établissement de haute sécurité y fait une halte inopinée et qu’un père de famille, qui vient de perdre sa fille sauvagement assassinée, y pénètre, le commissariat est pris sous le feu d’une horde d’assaillants surarmés qui ont juré de venger la mort de six des leurs tués la veille par la police.

Un commissariat de police est sur le point de fermer dans le sud de Los Angeles. Bishop, un lieutenant noir inexpérimenté, est chargé d’y assurer l’ultime garde en compagnie d’un sergent, d’une secrétaire et de la standardiste. Alors qu’un convoi transportant trois détenus vers un établissement de haute sécurité y fait une halte inopinée et qu’un père de famille, qui vient de perdre sa fille sauvagement assassinée, y pénètre, le commissariat est pris sous le feu d’une horde d’assaillants surarmés qui ont juré de venger la mort de six des leurs tués la veille par la police. Dans un lieu et à une époque inconnus, une pauvre bûcheronne recueille, contre l’avis de son mari, un nouveau né abandonné sur les rails d’une voie de chemin de fer.

Dans un lieu et à une époque inconnus, une pauvre bûcheronne recueille, contre l’avis de son mari, un nouveau né abandonné sur les rails d’une voie de chemin de fer.

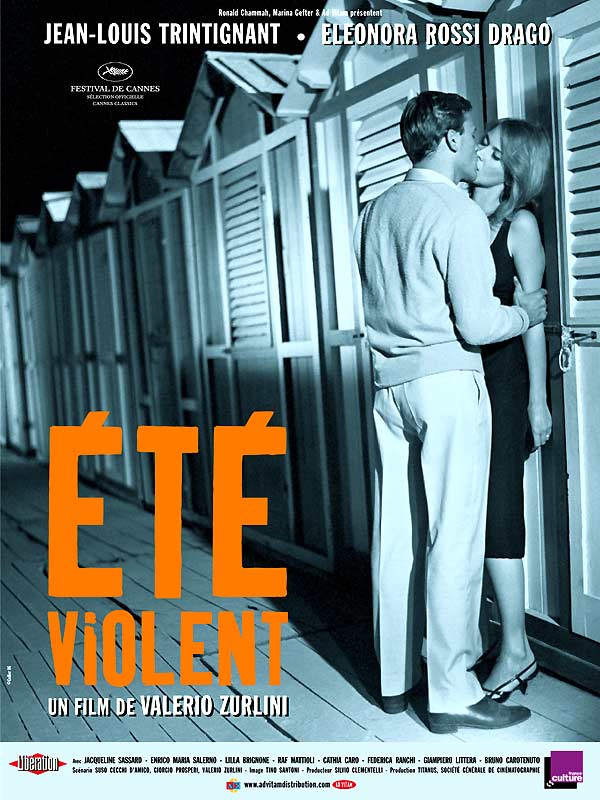

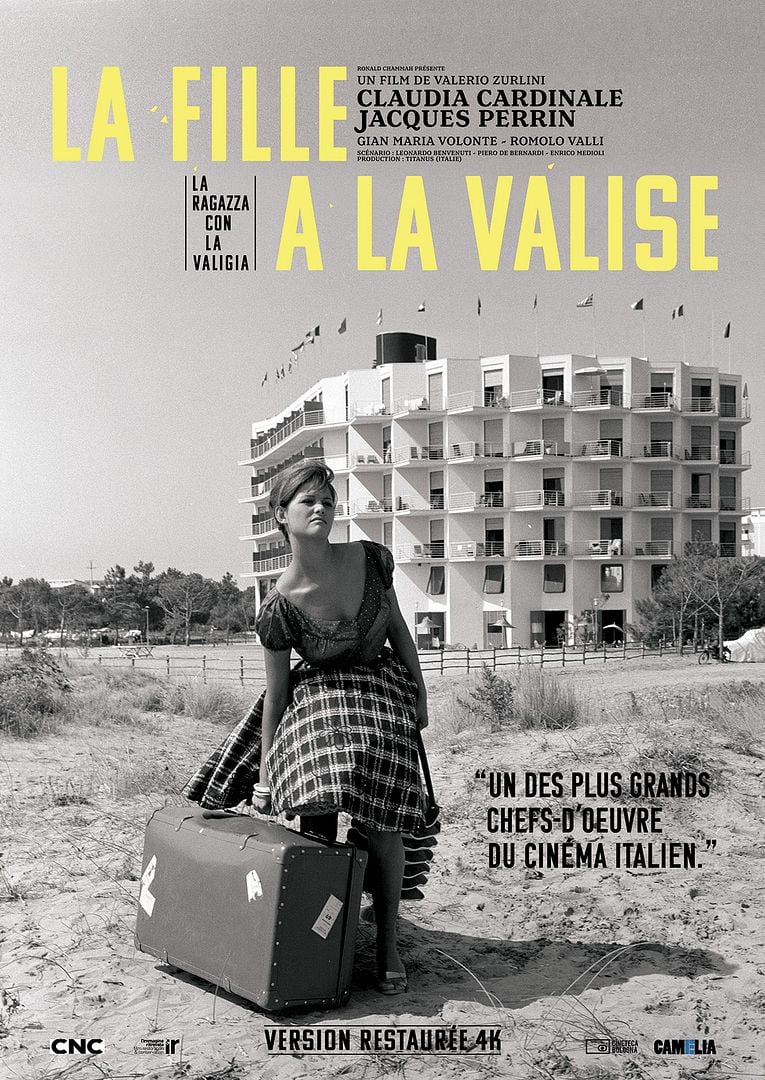

Valerio Zurlini est un réalisateur italien méconnu. Sa gloire a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini…. Proche par son style introspectif d’un Antonioni, mais ouvert comme l’étaient les néo-réalistes à son époque, à son histoire et aux conflits de classe, Zurlini ne mérite pas l’oubli dans lequel il est tombé. Quelques-uns de ses films repassent parfois en salles ; certains ont même été restaurés. Le plus célèbre est son tout dernier, une adaptation du Désert des Tartares tournée, avant la révolution khomeyniste et sa destruction dans un tremblement de terre en 2003, dans la citadelle de Bam en Iran.

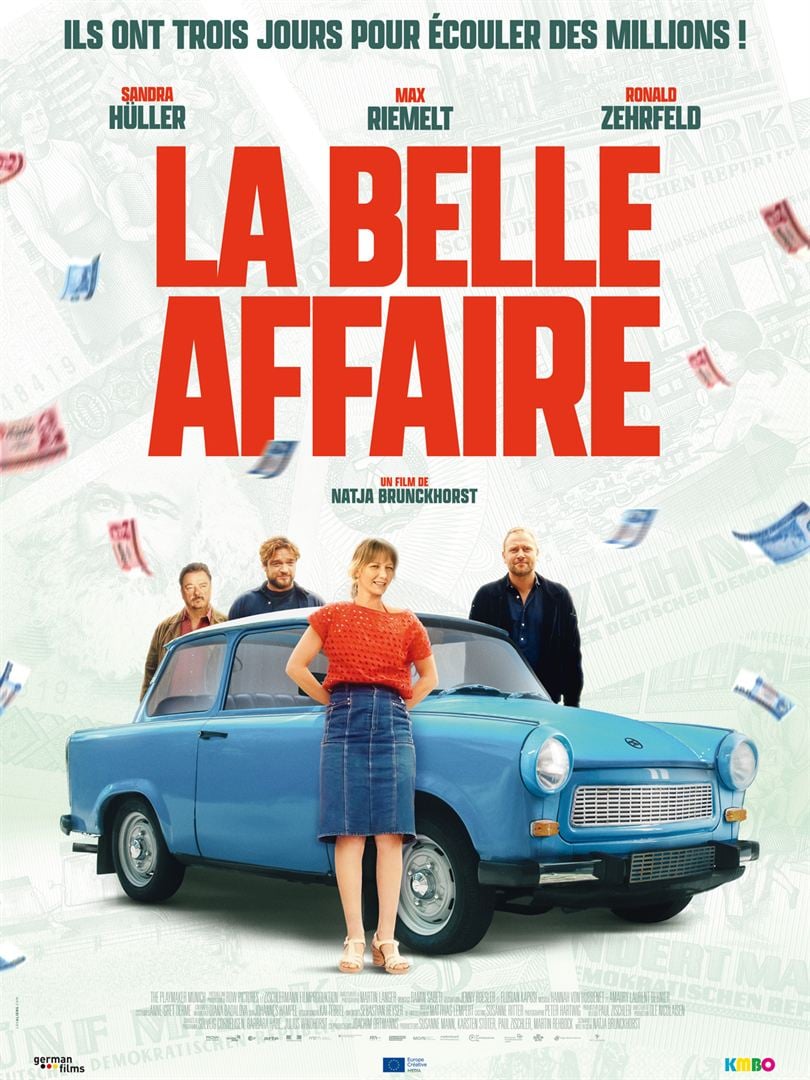

Valerio Zurlini est un réalisateur italien méconnu. Sa gloire a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini…. Proche par son style introspectif d’un Antonioni, mais ouvert comme l’étaient les néo-réalistes à son époque, à son histoire et aux conflits de classe, Zurlini ne mérite pas l’oubli dans lequel il est tombé. Quelques-uns de ses films repassent parfois en salles ; certains ont même été restaurés. Le plus célèbre est son tout dernier, une adaptation du Désert des Tartares tournée, avant la révolution khomeyniste et sa destruction dans un tremblement de terre en 2003, dans la citadelle de Bam en Iran. Nous sommes en 1990 à la veille de la réunification allemande. Un quatuor d’Allemands de l’Est en rupture de ban mettent la main sur une montagne d’Ostmark voués à la destruction. Ils ont trois jours pour les échanger.

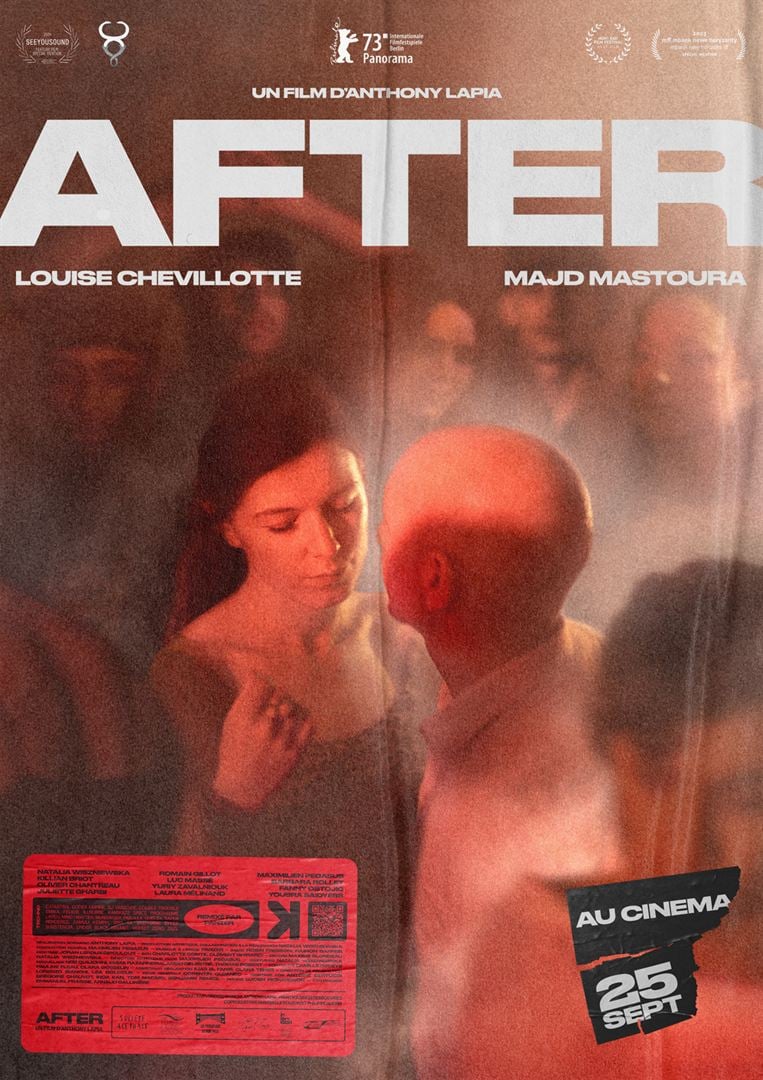

Nous sommes en 1990 à la veille de la réunification allemande. Un quatuor d’Allemands de l’Est en rupture de ban mettent la main sur une montagne d’Ostmark voués à la destruction. Ils ont trois jours pour les échanger. Une soirée techno à Paris. Les corps lâchent prise et se frôlent au son pulsatif de la musique électronique. Des substances s’échangent ; des rails de coke, coupés au pass Navigo, se sniffent. Félicie (Louise Chevillotte), en pleine rupture amoureuse, fait la rencontre de Saïd (Majd Mastouria), un chauffeur VTC, et lui propose de finir la soirée chez elle.

Une soirée techno à Paris. Les corps lâchent prise et se frôlent au son pulsatif de la musique électronique. Des substances s’échangent ; des rails de coke, coupés au pass Navigo, se sniffent. Félicie (Louise Chevillotte), en pleine rupture amoureuse, fait la rencontre de Saïd (Majd Mastouria), un chauffeur VTC, et lui propose de finir la soirée chez elle.