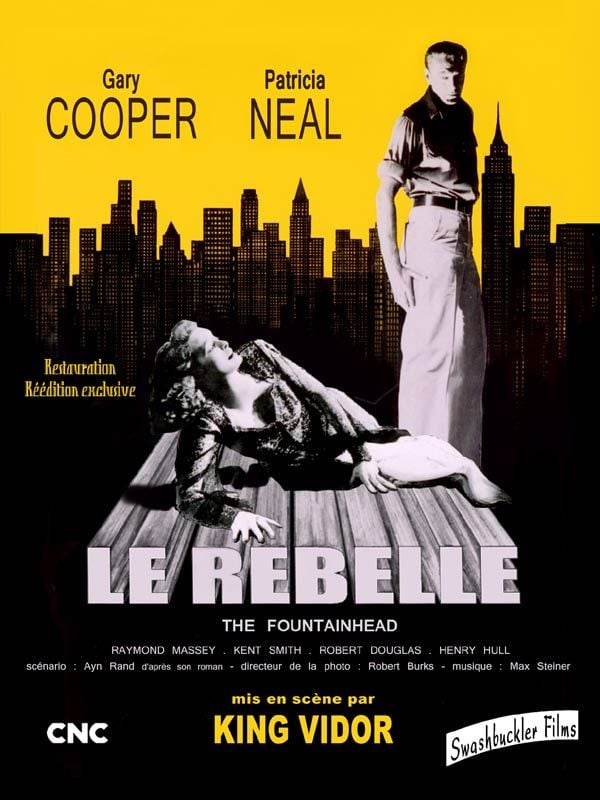

Howard Roark (Gary Cooper) est un architecte avant-gardiste surdoué. Son individualisme forcené, son refus de tout compromis compliquent ses relations avec ses donneurs d’ordre, à la différence de son camarade d’université, Peter Keating dont le carnet de commande ne désemplit pas. Howard Roark réussit néanmoins à s’associer à un vieil architecte non-conformiste qu’une campagne de presse menée par le quotidien The Banner accule à la faillite.

Howard Roark (Gary Cooper) est un architecte avant-gardiste surdoué. Son individualisme forcené, son refus de tout compromis compliquent ses relations avec ses donneurs d’ordre, à la différence de son camarade d’université, Peter Keating dont le carnet de commande ne désemplit pas. Howard Roark réussit néanmoins à s’associer à un vieil architecte non-conformiste qu’une campagne de presse menée par le quotidien The Banner accule à la faillite.

Dominic Francon (Patricia Neal) est journaliste à The Banner. Elle y signe des critiques d’architecture et s’y oppose au chef de la section, Ellsworth Toohey, plus sensible qu’elle à l’air du temps et aux goûts du vulgaire. Son patron, Gail Wynand (Raymond Massey), un homme sans scrupule qui a construit un empire à partir de rien, s’entiche d’elle et en fait sa femme. Mais Dominic Francon est secrètement amoureuse de Howard Roark. Elle ira même jusqu’à devenir sa complice lorsqu’il dynamite un projet d’immeubles défigurés par les modifications apportées par les promoteurs à ses plans. Lors du procès qui le mettra en cause, Howard Roark prononcera un plaidoyer vibrant pour ses valeurs.

Si Le Rebelle est ressorti en salles, c’est à cause de The Brutalist. Cette autobiographie déguisée de Frank Lloyd Wright l’a en effet inspiré. Il a comme lui pour héros un architecte qui réalise des immeubles modernistes et fonctionnels d’une simplicité qui rompt avec le style néo-classique qui était à la mode à New York dans la première moitié du vingtième siècle. Comme The Brutalist et peut-être même plus que lui, Le Rebelle est l’occasion de voir de sublimes réalisations architecturales, des esquisses, des maquettes et même des immeubles. J’ai été frappé, vers le milieu du film, par le superbe escalier intérieur de l’immeuble Enright.

Mais Le Rebelle est avant tout l’adaptation d’un roman d’Ayn Rand. Alice O’Connor, née Alisa Zinovyevna Rosenbaum à Saint-Petersbourg en 1905, quitta l’URSS en 1926 et n’y revint jamais. La publication de The Fountainhead (en français La Source vive) en 1943 lui valut une immense célébrité. Hollywood en acheta les droits et King Vidor en signa l’adaptation sous le titre plus explicite du Rebelle.

Figure de l’anti-communisme, Ayn Rand prône un individualisme radical et un « égoïsme rationnel ». Pour elle, la société est une construction artificielle, instrumentalisée par une minorité. Seuls comptent l’individu, son éthique, son mérite et sa réussite.

Regarder Le Rebelle aujourd’hui est une expérience troublante. Son noir et blanc, ses acteurs hollywoodiens, ses personnages si archétypiques (Roark incarne l’intransigeance, Toohey la démagogie, Wynand l’ilusion de toute-puissance….) rappellent les grands films des années quarante. Mais son idéologie est aux antipodes de l’humanisme d’un Capra, d’un Ford, d’un Lubitsch. Le mot démocratie n’est jamais prononcé. La notion même de corps social est battue en brèche. Seul l’individu existe dont la force de conviction est glorifiée : avoir raison contre tout le monde est la seule chose qui semble compter.

Cette morale profondément individualiste et, si on osait dire, trumpienne crée un malaise. Elle résonne douloureusement avec notre époque : comment vouer un tel culte à l’individu, aussi génial soit-il ? comment tourner le dos à la société, aux besoins des plus fragiles et au vivre-ensemble ? Entre l’hyperindividualisme libertarien prôné par Ayn Rand et le collectivisme honni, l’après-guerre a su dessiner une voie plus modérée et plus efficiente : la social-démocratie.

Je suis curieux de l’écho que ce roman et ce film ont eu à leur sortie : 1943 pour le livre, 1949 pour le film. En 1943, les Etats-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne hitlérienne au nom du droit universel à l’auto-détermination, à la sécurité et au développement économique, alors qu’Ayn Rand fait l’apologie de l’individualisme et du surhomme nietzschéen. En 1949 commence la Guerre froide alors que le film de King Vidor, tourné dans des décors futuristes qui rappellent l’expressionnisme russe, se termine par un plan en contre-plongée de Gary Cooper filmé comme un héros stakhanoviste.

Un robot domestique, l’unité Rozzum7134, s’échoue sur une île inhabitée après une tempête. Programmé pour servir les humains, il doit s’acclimater à un milieu inhospitalier qui lui est spontanément hostile. Son chemin croise celui d’un oisillon orphelin. Le robot sauvage s’investit dans la mission qu’il croit s’être vu confier : accompagner cet oison fragile dans ses apprentissages et le préparer à la prochaine migration.

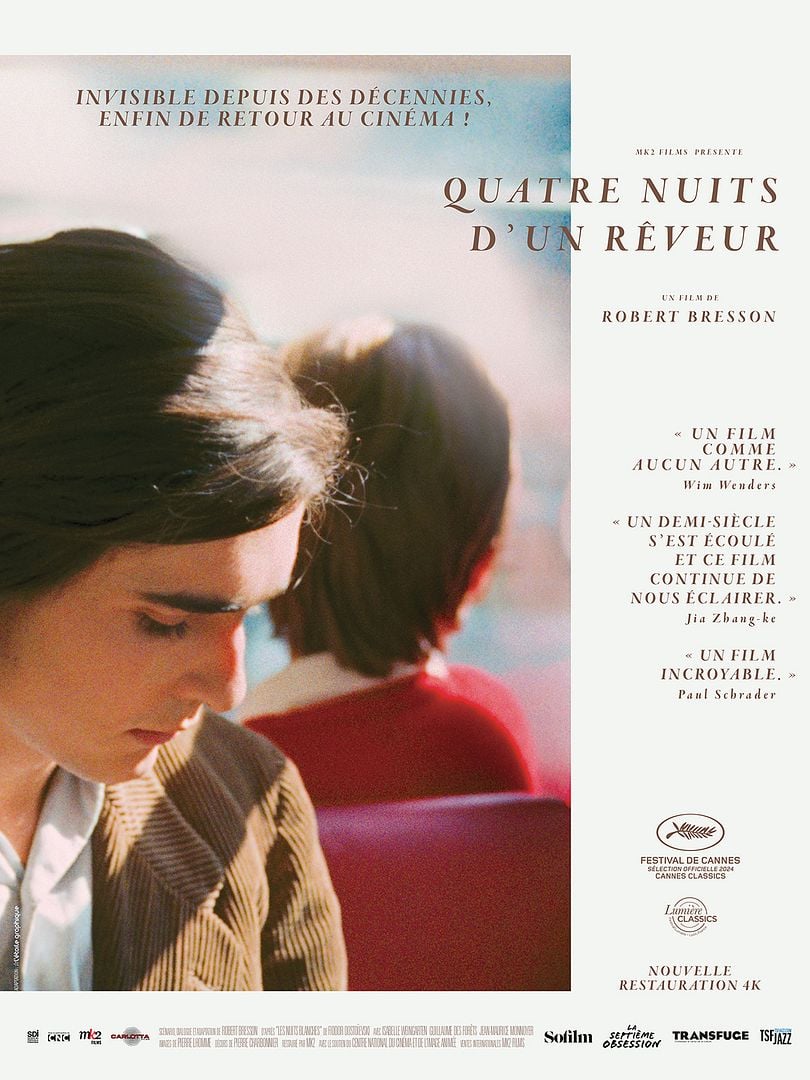

Un robot domestique, l’unité Rozzum7134, s’échoue sur une île inhabitée après une tempête. Programmé pour servir les humains, il doit s’acclimater à un milieu inhospitalier qui lui est spontanément hostile. Son chemin croise celui d’un oisillon orphelin. Le robot sauvage s’investit dans la mission qu’il croit s’être vu confier : accompagner cet oison fragile dans ses apprentissages et le préparer à la prochaine migration. Jacques est un peintre solitaire prompt à s’enflammer au contact des jeunes femmes qu’il croise lors de ses longues errances parisiennes. Une nuit, alors qu’il traverse le Pont-Neuf, il croise Marthe et la sauve de la noyade. Elle lui raconte son histoire et le désespoir dans lequel l’a plongée la disparition de son amant. Jacques s’éprend de Marthe et entend vibrer sa voix dans tous les bruits du monde.

Jacques est un peintre solitaire prompt à s’enflammer au contact des jeunes femmes qu’il croise lors de ses longues errances parisiennes. Une nuit, alors qu’il traverse le Pont-Neuf, il croise Marthe et la sauve de la noyade. Elle lui raconte son histoire et le désespoir dans lequel l’a plongée la disparition de son amant. Jacques s’éprend de Marthe et entend vibrer sa voix dans tous les bruits du monde. En pleine guerre de Sécession, une compagnie est missionnée dans l’Ouest des Etats-Unis encore inexploré, pour en prendre possession au nom de l’Union. Composée de volontaires plus ou moins inexpérimentés, elle se retrouve vite abandonnée à elle face aux attaques, à la faim et au froid.

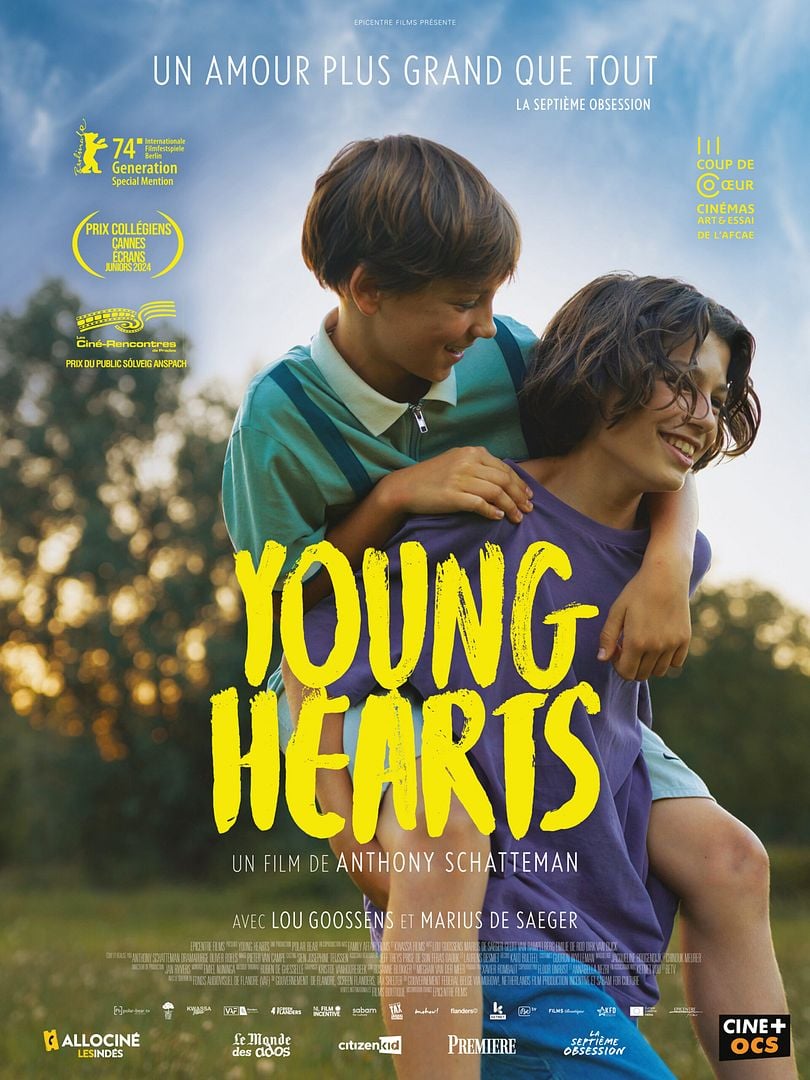

En pleine guerre de Sécession, une compagnie est missionnée dans l’Ouest des Etats-Unis encore inexploré, pour en prendre possession au nom de l’Union. Composée de volontaires plus ou moins inexpérimentés, elle se retrouve vite abandonnée à elle face aux attaques, à la faim et au froid. Tout va bien pour Elias, jeune collégien dans un petit village flamand. Ses parents l’adorent. Son grand-père habite tout près, dans une ferme qu’il administre seul depuis la mort de sa grand-mère. Elias a même une petite amie, Valérie, et une bande de copains fidèles.

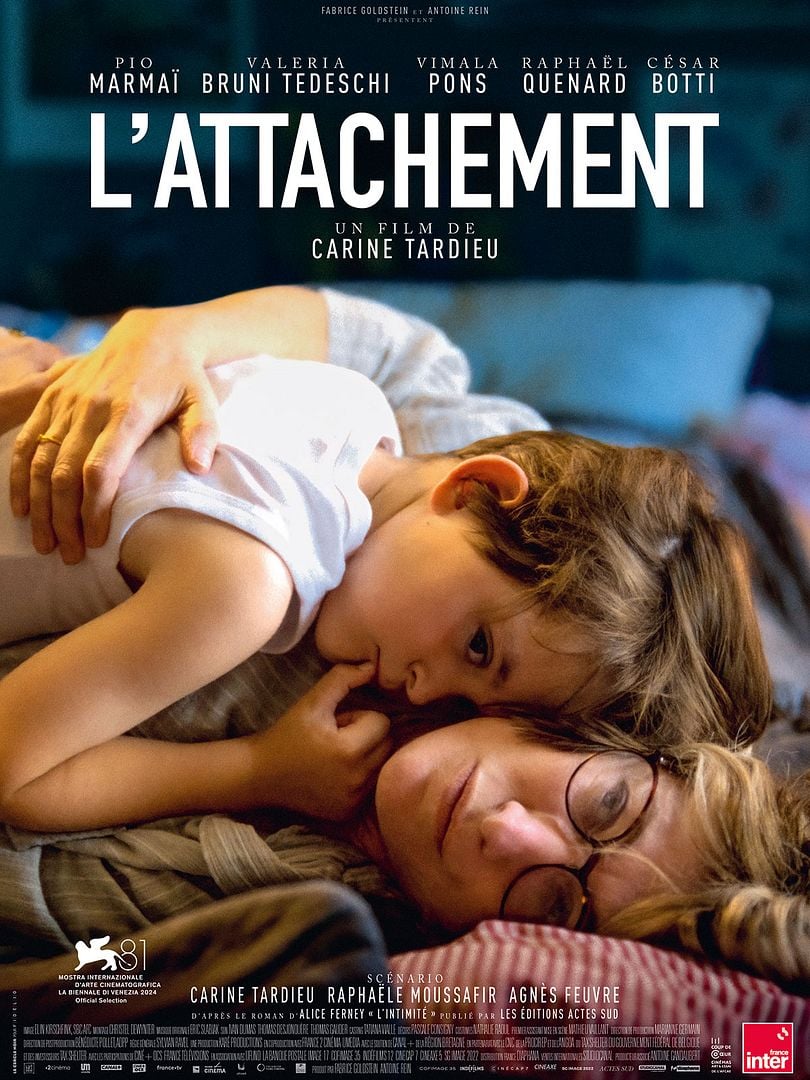

Tout va bien pour Elias, jeune collégien dans un petit village flamand. Ses parents l’adorent. Son grand-père habite tout près, dans une ferme qu’il administre seul depuis la mort de sa grand-mère. Elias a même une petite amie, Valérie, et une bande de copains fidèles. Sandra (Valéria Bruni Tedeschi), quinquagénaire féministe, célibataire et indépendante, se retrouve bien malgré elle impliquée dans la vie de son voisin Alex (Pio Marmaï) dont l’épouse décède brutalement en donnant naissance à une petite fille. La défunte laisse à Alex un orphelin, Elliot, né d’un premier mariage avec un amour d’enfance (Raphaël Quenard). Elliot, traumatisé par la mort de sa mère, reporte son affection sur sa voisine tandis qu’Alex peine à se reconstruire.

Sandra (Valéria Bruni Tedeschi), quinquagénaire féministe, célibataire et indépendante, se retrouve bien malgré elle impliquée dans la vie de son voisin Alex (Pio Marmaï) dont l’épouse décède brutalement en donnant naissance à une petite fille. La défunte laisse à Alex un orphelin, Elliot, né d’un premier mariage avec un amour d’enfance (Raphaël Quenard). Elliot, traumatisé par la mort de sa mère, reporte son affection sur sa voisine tandis qu’Alex peine à se reconstruire. 1985 ! C’est en 1985 que la première émission de Strip-tease a été diffusée sur la RTBF. Des centaines allaient suivre, relayées en France par Canal puis par France 3, jusqu’en 2012.

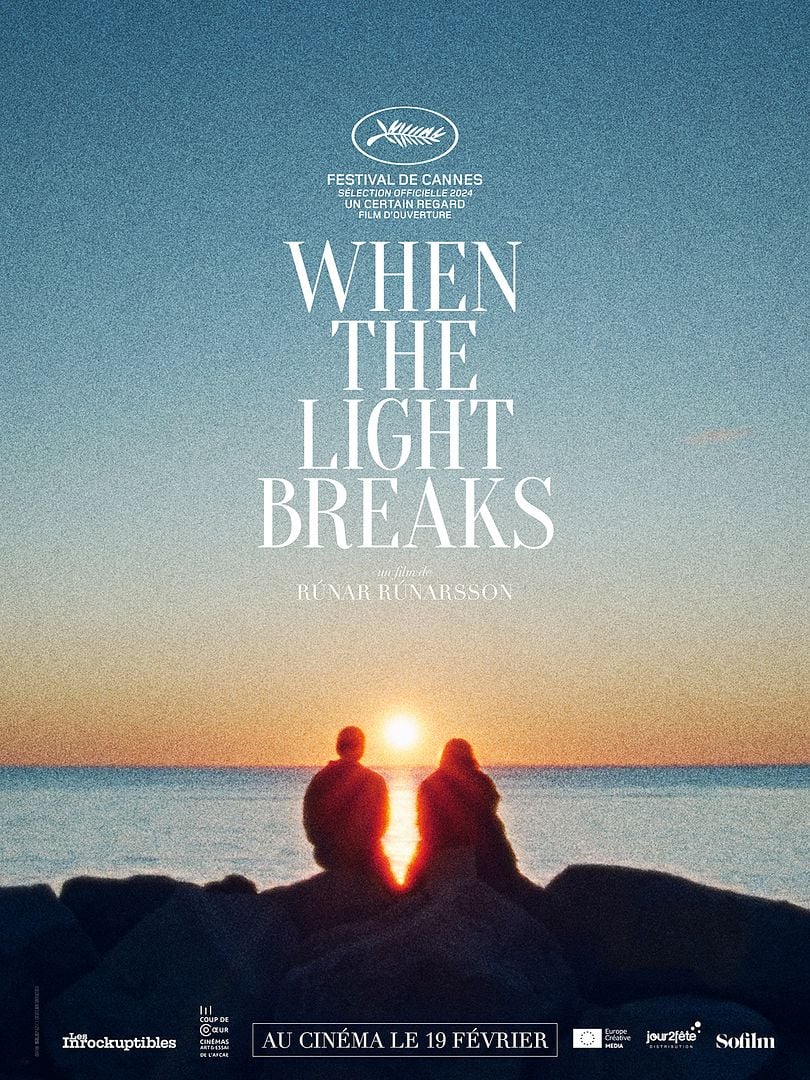

1985 ! C’est en 1985 que la première émission de Strip-tease a été diffusée sur la RTBF. Des centaines allaient suivre, relayées en France par Canal puis par France 3, jusqu’en 2012. Una et Diddi étudient ensemble à la faculté des beaux-arts de Reykjavik, appartiennent au même groupe de musique et filent le parfait amour. Seul problème : Diddi est officiellement en couple avec son amie d’enfance, Klara. La situation devrait toutefois se résoudre rapidement : Diddi doit prendre, dès le lendemain, l’avion pour annoncer à Klara son intention de rompre.

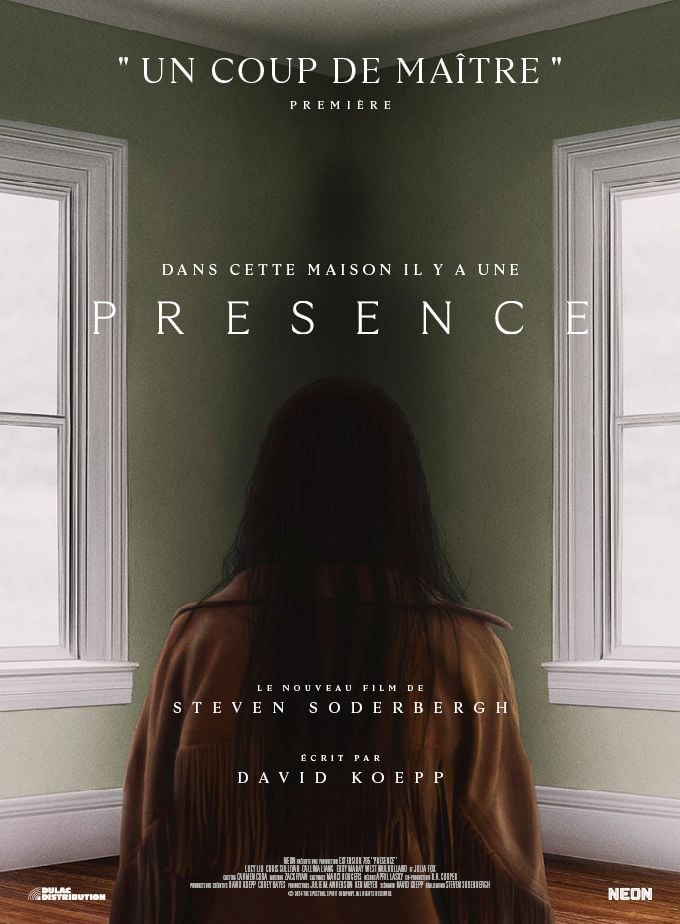

Una et Diddi étudient ensemble à la faculté des beaux-arts de Reykjavik, appartiennent au même groupe de musique et filent le parfait amour. Seul problème : Diddi est officiellement en couple avec son amie d’enfance, Klara. La situation devrait toutefois se résoudre rapidement : Diddi doit prendre, dès le lendemain, l’avion pour annoncer à Klara son intention de rompre. Toute l’action de Presence se déroule dans une spacieuse maison géorgienne à deux étages d’une banlieue huppée. Elle est filmée en caméra subjective à travers les yeux de l’occupant des lieux : un fantôme, un esprit. Il voit s’installer une famille typiquement américaine. La mère (Lucy Liu passée à la postérité il y a un quart de siècle grâce à ses rôles dans Charlie et ses drôles de dames et Kill Bill) porte la culotte, l’oreille rivée à son portable, embarquée dans des magouilles pas claires dont le père (Chris Sullivan) s’inquiète légitimement. Le fils aîné espère entrer dans une bonne université grâce à ses résultats en sport. La cadette, Chloé, se remet difficilement du brusque décès de sa meilleure amie. Elle seule sent confusément la présence d’un esprit dans les murs.

Toute l’action de Presence se déroule dans une spacieuse maison géorgienne à deux étages d’une banlieue huppée. Elle est filmée en caméra subjective à travers les yeux de l’occupant des lieux : un fantôme, un esprit. Il voit s’installer une famille typiquement américaine. La mère (Lucy Liu passée à la postérité il y a un quart de siècle grâce à ses rôles dans Charlie et ses drôles de dames et Kill Bill) porte la culotte, l’oreille rivée à son portable, embarquée dans des magouilles pas claires dont le père (Chris Sullivan) s’inquiète légitimement. Le fils aîné espère entrer dans une bonne université grâce à ses résultats en sport. La cadette, Chloé, se remet difficilement du brusque décès de sa meilleure amie. Elle seule sent confusément la présence d’un esprit dans les murs. Les films sur la Seconde Guerre mondiale sont légion ; mais rares sont ceux qui choisissent de se focaliser sur les chefs nazis. La Chute (2004), sur les derniers jours d’Hitler dans le bunker de Berlin, fait exception ; l’interprétation de Bruno Ganz a durablement marqué les esprits.

Les films sur la Seconde Guerre mondiale sont légion ; mais rares sont ceux qui choisissent de se focaliser sur les chefs nazis. La Chute (2004), sur les derniers jours d’Hitler dans le bunker de Berlin, fait exception ; l’interprétation de Bruno Ganz a durablement marqué les esprits.