Nour (Ayoub Gretaa) a quitté le Maroc pour la France au début des années 90. Sans papiers, il vit avec une bande d’amis de petits trafics sous la menace permanente d’une reconduite. Il fait la connaissance de Serge (Grégoire Colin), un commissaire de police, qui, au mépris de toutes les règles, le prend sous sa protection. Nour devient l’intime du commissaire et de sa femme, Noémie (Anna Mouglalis).

Nour (Ayoub Gretaa) a quitté le Maroc pour la France au début des années 90. Sans papiers, il vit avec une bande d’amis de petits trafics sous la menace permanente d’une reconduite. Il fait la connaissance de Serge (Grégoire Colin), un commissaire de police, qui, au mépris de toutes les règles, le prend sous sa protection. Nour devient l’intime du commissaire et de sa femme, Noémie (Anna Mouglalis).

Le premier film de Saïd Hamich, Retour à Bollène, ne m’avait qu’à moitié convaincu. Le second, sept ans, plus tard, m’a enthousiasmé. Le réalisateur franco-marocain y explore les mêmes sujets : l’exil loin de la terre natale, la difficile intégration en France, la construction douloureuse d’une identité à cheval entre deux cultures, sous la double accusation d’avoir abandonné la première et de n’être pas légitime à se revendiquer de la seconde…

La Mer au loin est un film qui se déroule au début des années 90. L’époque peut sembler proche à ceux, de mon âge, qui l’ont vécue. Le réalisateur prend le parti de la dater, non seulement avec ses décors, avec quelques références iconiques (la tête de Basile Boli à Bari pour l’OM en 1993, les années Sida….) mais avec un étonnant travail sur l’image qui rappelle la photo surannée des films de Kaurismäki. On a l’impression d’être plongé dans un vieux film de Mehdi Charef (Le Thé au harem d’Archimède), de Karim Dridi (Pigalle) ou d’Abdellatif Kechiche (La Faute à Voltaire).

La Mer au loin relève le défi du mélo au long cours – Saïd Hamich dit avoir été inspiré par L’Education sentimentale de Flaubert. Son histoire se déroule sur une dizaine d’années. Il m’a rappelé le dernier film de Gaël Morel, Vivre, mourir, renaître, qui se déroule à la même époque et met lui aussi en scène un triangle amoureux raconté dans la durée. La Mer au loin se paie même le luxe d’un retour au pays natal qui est l’occasion d’une révélation aussi étonnante que pudique.

La réussite du film doit beaucoup au talent des trois interprètes de Nour, Serge et Noémie. ses trois acteurs. Ayoub Gretaa est la grande révélation du film. Grégoire Colin joue un rôle étonnant de flic bisexuel, brûlant la vie par les deux bouts. Mais c’est surtout Anna Mouglalis qui crève l’écran dès qu’elle y apparaît. Sa voix, sa sensualité enflamment la pellicule.

La Mer au loin ne révolutionnera pas le cinéma, mais livre un tableau particulièrement réussi de la situation immigrée en France dans les années 90 en évitant le double piège du misérabilisme et du sentimentalisme.

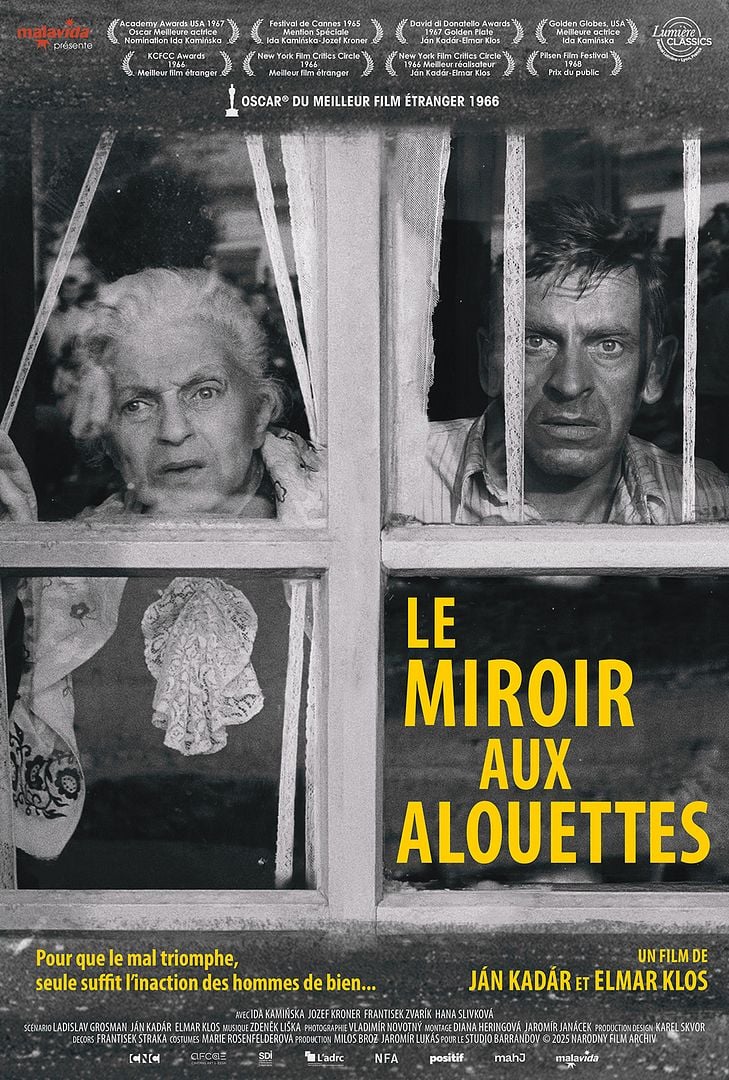

En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village.

En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village. Mahin vit à Téhéran. Veuve depuis de longues années, séparée de ses enfants partis vivre à l’étranger, elle ne supporte plus la solitude de son grand appartement en rez-de-jardin. Un beau jour, elle fait la connaissance de Faramarz, un ancien militaire devenu chauffeur de taxi. Entre les deux septuagénaires esseulés, le courant passe immédiatement.

Mahin vit à Téhéran. Veuve depuis de longues années, séparée de ses enfants partis vivre à l’étranger, elle ne supporte plus la solitude de son grand appartement en rez-de-jardin. Un beau jour, elle fait la connaissance de Faramarz, un ancien militaire devenu chauffeur de taxi. Entre les deux septuagénaires esseulés, le courant passe immédiatement. Inquiet d’une tache qu’un premier IRM a révélée, le célèbre essayiste Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) en passe un deuxième dans un grand hôpital parisien. Il y croise le professeur Augustin Masset qui lui fait visiter le service de soins palliatifs qu’il dirige. Il lui raconte les patients qui y ont défilé. Entre l’homme de lettres et le médecin pétri d’humanisme, une amitié se noue.

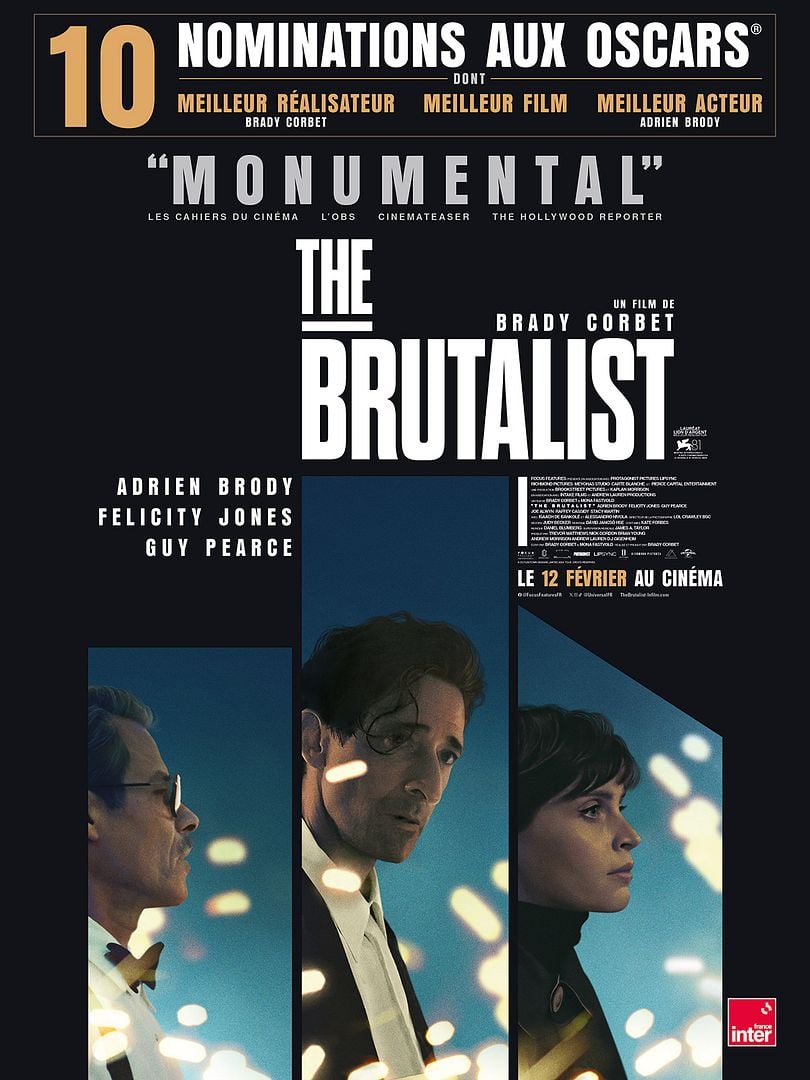

Inquiet d’une tache qu’un premier IRM a révélée, le célèbre essayiste Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) en passe un deuxième dans un grand hôpital parisien. Il y croise le professeur Augustin Masset qui lui fait visiter le service de soins palliatifs qu’il dirige. Il lui raconte les patients qui y ont défilé. Entre l’homme de lettres et le médecin pétri d’humanisme, une amitié se noue. L’architecte László Tóth (Adrien Brody), formé au Bauhaus, fuit l’Allemagne où il fut interné pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Etats-Unis. Il est accueilli à Philadelphie par son cousin, Attila, et par sa femme avant de se brouiller avec eux. La riche famille des Van Burren le prend sous sa coupe après qu’il a rénové leur bibliothèque et lui confie la responsabilité d’un projet titanesque.

L’architecte László Tóth (Adrien Brody), formé au Bauhaus, fuit l’Allemagne où il fut interné pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Etats-Unis. Il est accueilli à Philadelphie par son cousin, Attila, et par sa femme avant de se brouiller avec eux. La riche famille des Van Burren le prend sous sa coupe après qu’il a rénové leur bibliothèque et lui confie la responsabilité d’un projet titanesque. Le 5 septembre 1972, à Munich, un commando palestinien a pénétré dans le village olympique et y a pris en otage des athlètes israéliens. L’événement a marqué les esprits. Il a endeuillé les Jeux olympiques. Il a visé des Juifs alors que l’organisation des Jeux à Munich visait à effacer le souvenir sinistre des Jeux de 1936 à Berlin. Cette action retentissante a vulgarisé un mode d’action qui hélas est devenu de plus en plus fréquent dans les années suivantes : le terrorisme.

Le 5 septembre 1972, à Munich, un commando palestinien a pénétré dans le village olympique et y a pris en otage des athlètes israéliens. L’événement a marqué les esprits. Il a endeuillé les Jeux olympiques. Il a visé des Juifs alors que l’organisation des Jeux à Munich visait à effacer le souvenir sinistre des Jeux de 1936 à Berlin. Cette action retentissante a vulgarisé un mode d’action qui hélas est devenu de plus en plus fréquent dans les années suivantes : le terrorisme.

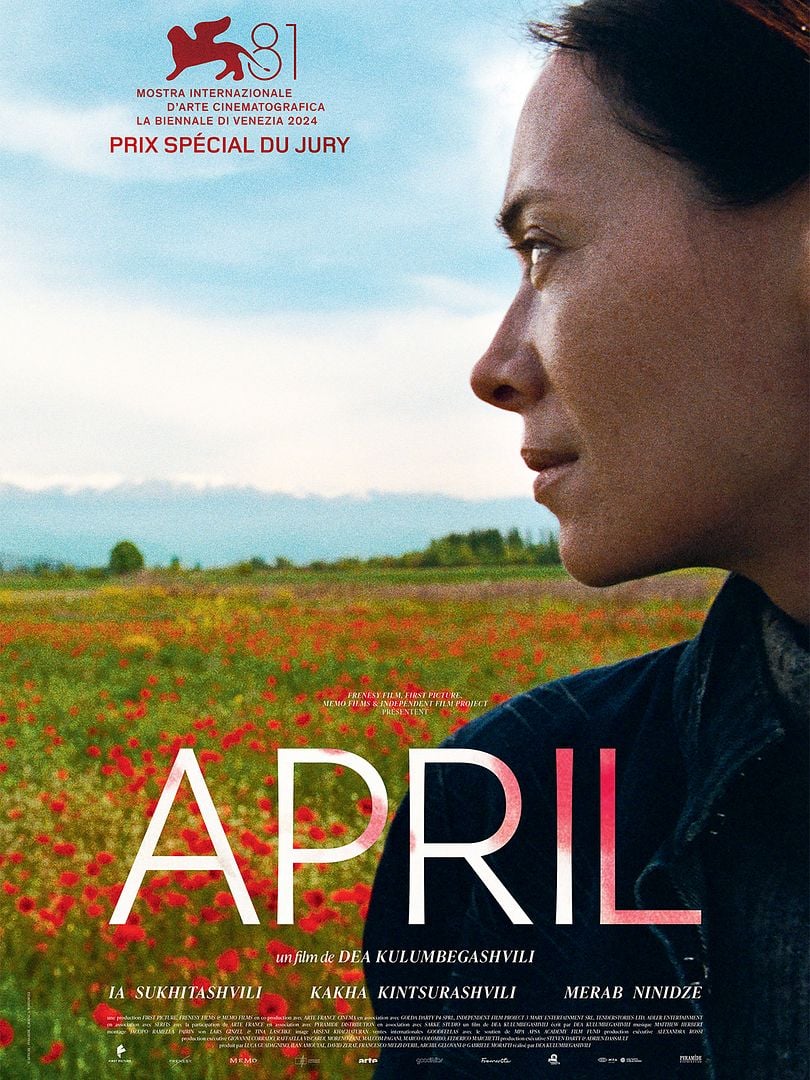

Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés.

Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés. Willy, le brun, et Jojo, le blond, vivent dans une commune rurale du Maine-et-Loire. Les deux lycéens partagent la même passion pour le moto-cross qu’ils pratiquent à La Pampa, sur le terrain du père de Jojo (Damien Bonnard). Entraîné par Teddy (Artus), Jojo est bien placé pour décrocher le titre de champion de France.

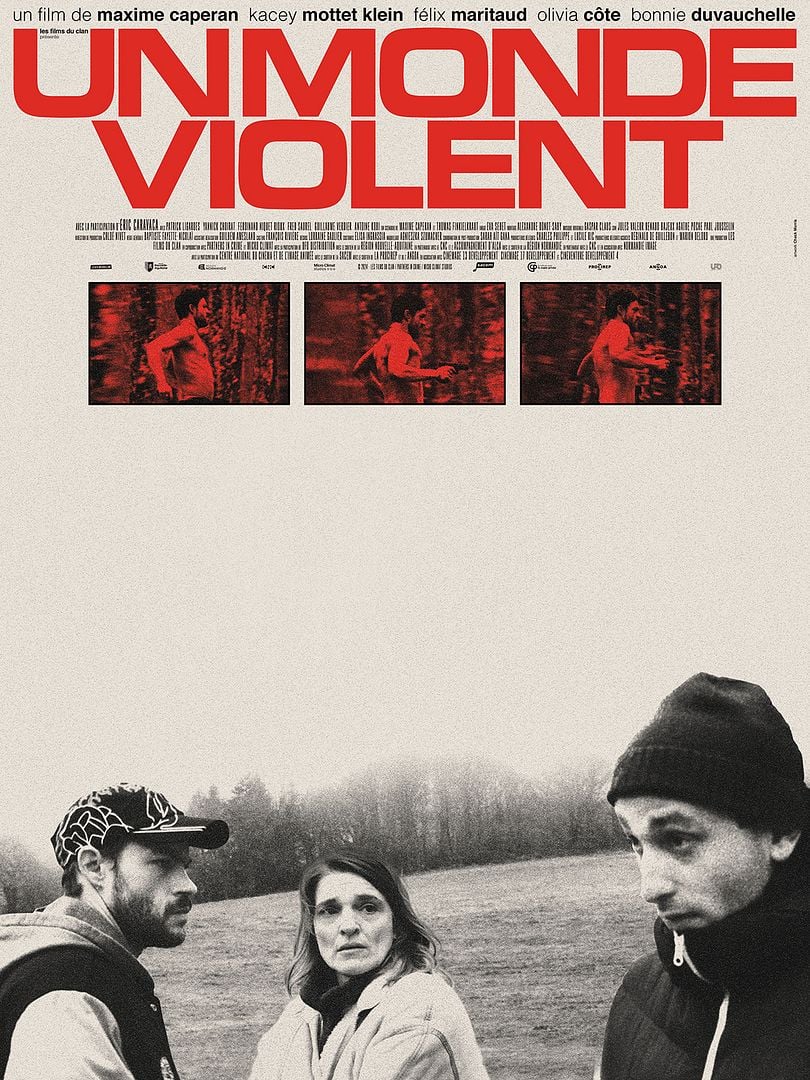

Willy, le brun, et Jojo, le blond, vivent dans une commune rurale du Maine-et-Loire. Les deux lycéens partagent la même passion pour le moto-cross qu’ils pratiquent à La Pampa, sur le terrain du père de Jojo (Damien Bonnard). Entraîné par Teddy (Artus), Jojo est bien placé pour décrocher le titre de champion de France. Deux frères, Paul (Félix Maritaud) et Sam (Kacey Mottet Klein), braquent un camion de l’entreprise de logistique qui les emploie avec la complicité de l’assistante du directeur (Olivia Côte). Mais le conducteur est tué pendant le braquage. L’enquête menée par la gendarmerie a tôt fait de remonter leur piste. Le trio, lui, a tôt fait de se diviser.

Deux frères, Paul (Félix Maritaud) et Sam (Kacey Mottet Klein), braquent un camion de l’entreprise de logistique qui les emploie avec la complicité de l’assistante du directeur (Olivia Côte). Mais le conducteur est tué pendant le braquage. L’enquête menée par la gendarmerie a tôt fait de remonter leur piste. Le trio, lui, a tôt fait de se diviser.