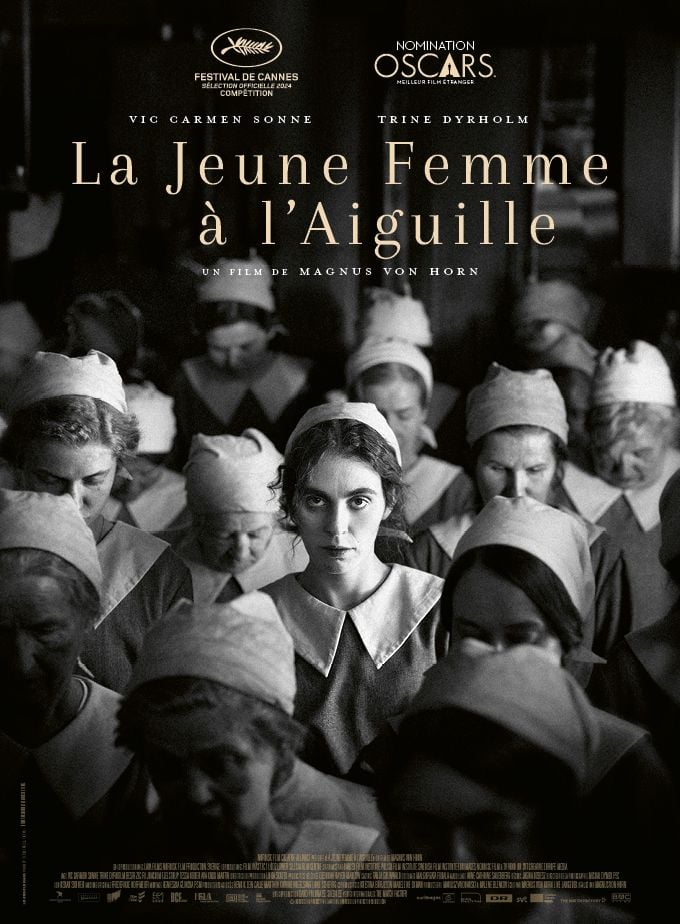

Copenhague 1918. Karoline, employée dans une usine de textile, tire le diable par la queue depuis la disparition de son mari. Son patron la prend sous sa coupe, lui promet de l’épouser. Elle tombe enceinte. Mais sa future belle-mère la jette à la rue. Désespérée, Karoline cherche par tous les moyens à avorter. Une marchande de confiseries, Dagmar, croisée dans les bains publics avec sa fille Irina âgée de sept ans à peine, lui propose une solution.

La Jeune Femme à l’aiguille est un film déroutant, sorti début avril sans grande publicité dans un réseau de salles bien étroit. Pourtant, il a été sélectionné en compétition à Cannes l’an dernier et a représenté le Danemark aux Oscars. Son réalisateur est un Suédois installé en Pologne dont le premier film, Sweat, avait pour héroïne une influenceuse rendue schizophrène par sa soudaine popularité sur les réseaux sociaux.

Avec ce deuxième film, Magnus von Horn change radicalement d’atmosphère. On pourrait penser que le scénario est adapté d’un de ces grands romans naturalistes, façon Charles Dickens ou Eugène Sue, dont la fin du XIXème siècle était friand. Mais c’est un scénario original, inspiré d’un fait divers macabre qui s’est déroulé à Copenhague au début du XXème siècle. L’action se met en place lentement. Le personnage de Dagmar n’apparaît qu’au milieu du film. J’ai cru un temps qu’il était interprété par Sidse Babett Knudsen (Borgen, L’Hermine, La Fille de Brest) que j’ai confondue avec Trine Dyrholm (Festen, Royal Affair, La Communauté).

Le film est interdit aux moins de douze ans et mérite de l’être. À raison de ce qu’il raconte. Et à raison de la façon dont il le raconte. C’est un film historique, filmé en noir et blanc, avec des décors volontairement artificieux, montrant une ville (Copenhague ?) boueuse et crasseuse. Les intérieurs suintent la misère et la saleté. Les employées de l’usine qui emploie Karoline rappellent les ouvrières sortant en foule des usines Lumière à Lyon. Une musique lancinante vient se surajouter à ce tableau déjà particulièrement lugubre.

Longtemps après le générique de fin, La Jeune Femme à l’aiguille laisse une trace durable. La trace d’un film original, par sa forme, par son fond, qui ne s’oublie pas de sitôt.

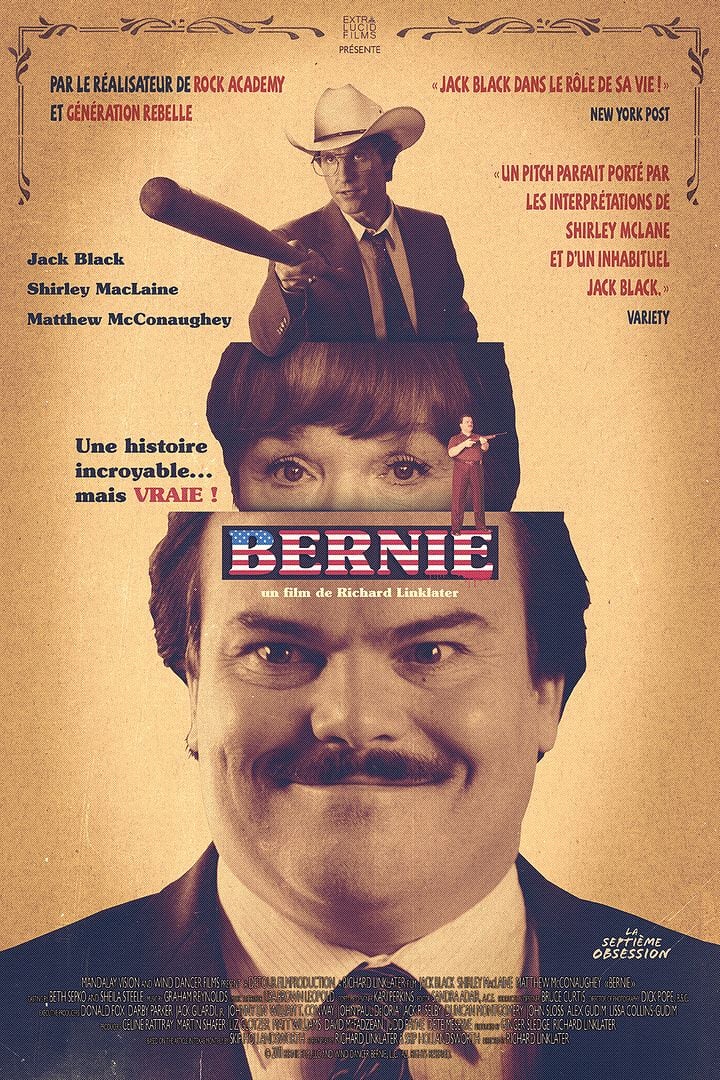

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.