Dans un petit village côtier du sud de la Somalie, un fossoyeur élève seul son fils et essaie tant bien que mal de rassembler l’argent nécessaire à lui fournir une bonne éducation. Sa sœur, récemment divorcée, revient vivre sous son toit et cherche elle aussi à rassembler le capital lui permettant d’ouvrir une petite boutique de couture.

Sans doute a-t-on déjà vu des films qui se déroulaient en Somalie ou au large de ses côtes : La Chute du Faucon noir (2002), Hijacking (2012), Capitaine Philips (2013) … Mais ce Village aux portes du paradis, tourné par un réalisateur somalien, en Somalie même, est sans doute le premier film authentiquement somalien diffusé en France depuis l’âge d’or du cinéma somalien dans les années 70. Depuis lors, le régime socialiste de Siad Barre a été renversé laissant le pays sombrer dans l’anarchie, sa partie nord, qui fut jadis colonie britannique, retrouvant progressivement un semblant de stabilité, alors que sa partie sud, ancienne colonie italienne, reste divisée entre clans rivaux, influences étrangères et montée de l’islamisme fondamentaliste.

Le Village aux portes du paradis exhale donc un indéniable exotisme, même si ce qu’on voit de la Somalie, des rivages quasi désertiques battus par le vent, des banlieues anomiques jonchées de sacs plastique, ne donne guère envie d’y aller en villégiature.

Cet exotisme suffit-il à donner de l’intérêt à ce film ? J’avais eu la faiblesse de l’accepter, s’agissant d’un récent film djiboutien, un autre pays à la production cinématographique confidentielle, La Femme du fossoyeur sorti en avril 2022. Je n’aurai pas une telle indulgence avec ce film-là. Certes, il est moins naïf et moins gnangnan que le résumé que j’en ai fait pouvait le laisser craindre. Il y a au contraire dans les personnages et dans le montage une austérité rugueuse qui refuse toute complaisance. Mais cette austérité, étirée pendant plus de deux heures, devient vite étouffante sinon exaspérante.

Alors qu’il approche de la cinquantaine, Nicolas Burlaud, un vidéaste marseillais, est foudroyé par une crise d’épilepsie. Une batterie d’examens révèle une alteration de son hippocampe, une structure de l’encéphale qui joue un rôle central dans la mémoire. Cette révélation le conduit à s’interroger sur son travail au sein de la chaîne de télévision locale Primitivi.

Alors qu’il approche de la cinquantaine, Nicolas Burlaud, un vidéaste marseillais, est foudroyé par une crise d’épilepsie. Une batterie d’examens révèle une alteration de son hippocampe, une structure de l’encéphale qui joue un rôle central dans la mémoire. Cette révélation le conduit à s’interroger sur son travail au sein de la chaîne de télévision locale Primitivi. Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements.

Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements. Joe, la cinquantaine bien déglinguée, habite New Lodge une enclave républicaine au nord-ouest de Belfast. Il a vécu dans sa chair la guerre civile qui a longtemps fait rage en Irlande du Nord, opposant les protestants, fidèles à la couronne britannique, aux catholiques qui revendiquaient l’unité de l’Irlande. Il y a perdu un jeune oncle, âgé de dix-sept ans à peine, dont la mort en 1975 ne cesse de le hanter. Révolté par le trafic de drogue qui sévit au pied de son immeuble, il a entamé une grève de la faim, similaire à celle qu’avait menée Bobby Sands en 1981.

Joe, la cinquantaine bien déglinguée, habite New Lodge une enclave républicaine au nord-ouest de Belfast. Il a vécu dans sa chair la guerre civile qui a longtemps fait rage en Irlande du Nord, opposant les protestants, fidèles à la couronne britannique, aux catholiques qui revendiquaient l’unité de l’Irlande. Il y a perdu un jeune oncle, âgé de dix-sept ans à peine, dont la mort en 1975 ne cesse de le hanter. Révolté par le trafic de drogue qui sévit au pied de son immeuble, il a entamé une grève de la faim, similaire à celle qu’avait menée Bobby Sands en 1981. La Belle Etoile, c’était le nom d’un centre de redressement, à Mercury, au-dessus d’Albertville, dirigé d’une main de fer par un abbé catholique. Placés par la Ddass, André, Michel et Daniel y passèrent une partie de leur enfance et en furent marqués à jamais. La documentariste Clémence Davigo les a retrouvés au crépuscule de leur vie et a recueilli leurs témoignages alors qu’ils tentent d’obtenir de l’Eglise catholique sinon une réparation du moins des excuses.

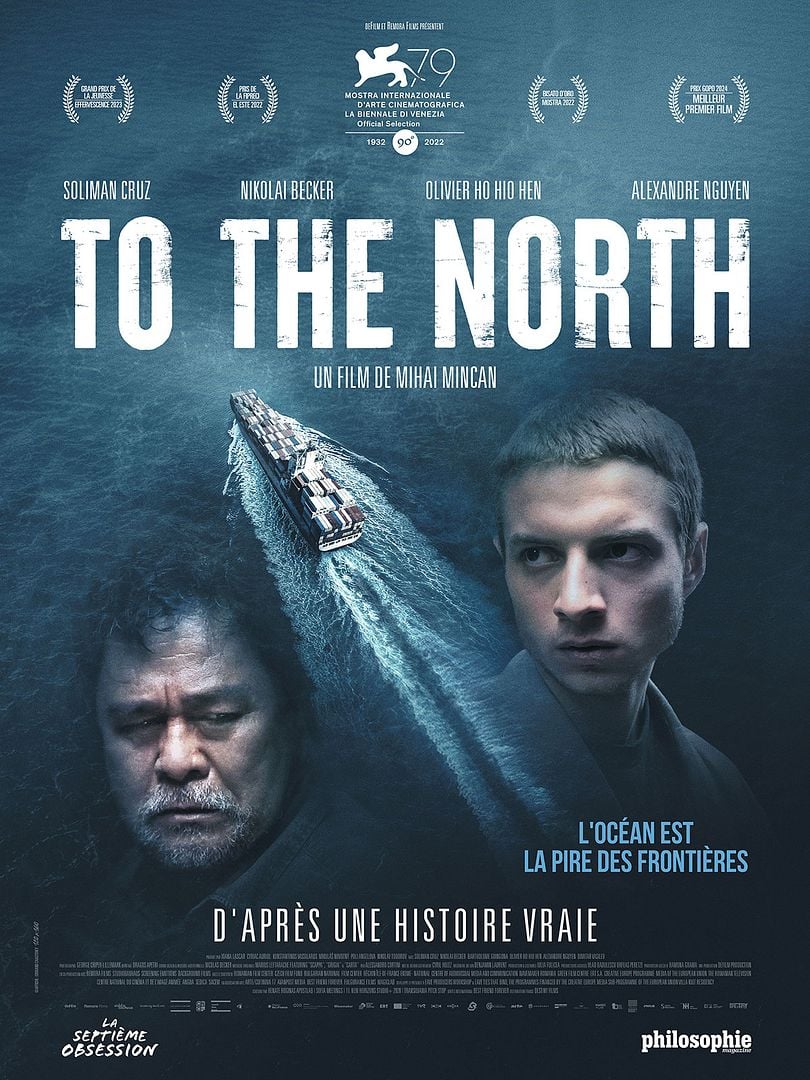

La Belle Etoile, c’était le nom d’un centre de redressement, à Mercury, au-dessus d’Albertville, dirigé d’une main de fer par un abbé catholique. Placés par la Ddass, André, Michel et Daniel y passèrent une partie de leur enfance et en furent marqués à jamais. La documentariste Clémence Davigo les a retrouvés au crépuscule de leur vie et a recueilli leurs témoignages alors qu’ils tentent d’obtenir de l’Eglise catholique sinon une réparation du moins des excuses. Deux immigrés roumain et bulgare montent clandestinement à bord d’un porte-conteneur. Il appareille d’Espagne vers l’Amérique. L’un d’eux est rapidement découvert. L’autre réussit à se cacher avec la complicité d’un contre-maître taïwanais.

Deux immigrés roumain et bulgare montent clandestinement à bord d’un porte-conteneur. Il appareille d’Espagne vers l’Amérique. L’un d’eux est rapidement découvert. L’autre réussit à se cacher avec la complicité d’un contre-maître taïwanais. September et July sont sœurs. Leur mère Sheela est photographe et les élève seule. September et July entretiennent une relation exclusive qui les met en marge des autres élèves de leur école. Leur mère décide de déménager au bord de l’océan dans la maison de ses beaux-parents.

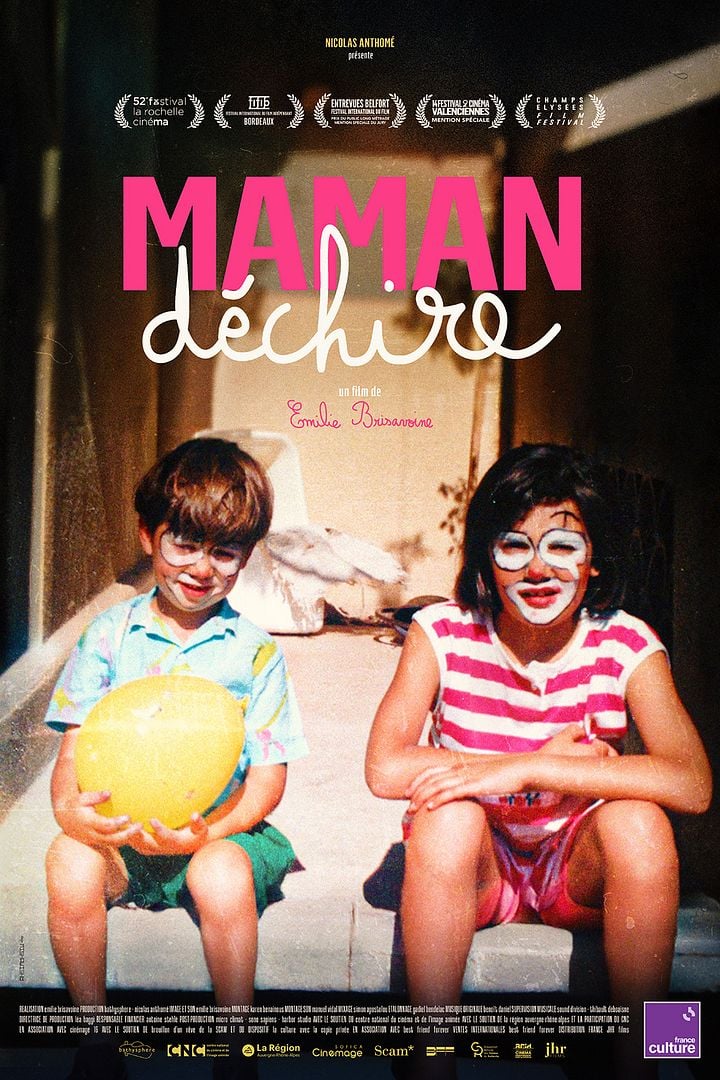

September et July sont sœurs. Leur mère Sheela est photographe et les élève seule. September et July entretiennent une relation exclusive qui les met en marge des autres élèves de leur école. Leur mère décide de déménager au bord de l’océan dans la maison de ses beaux-parents. Emilie Brisavoine a plongé dans les archives familiales pour dresser le portrait de sa mère.

Emilie Brisavoine a plongé dans les archives familiales pour dresser le portrait de sa mère.