Zara, professeure de danse d’une quarantaine d’années, a épousé en secondes noces Solat, un homme riche et puissant. Zara a eu une fille, Ghazal, d’un premier lit, qui marche sur ses pas et aspire elle aussi à plus de liberté. Mais les deux femmes sont tenues en laisse courte par Solat, qui réprouve la profession de sa femme et son exposition sur les réseaux sociaux. Tarlan (Maryam Boubani), une enseignante retraitée qui adopta Zara après la mort de sa mère biologique, est le témoin impuissant des violences subies par sa fille adoptive. Ses tentatives pour les dénoncer se heurtent au mur de silence dressé par une société patriarcale adossée à un régime policier.

Nader Saeivar est un compagnon de route de Jafar Panahi. Il a coproduit et coécrit avec lui le scénario de plusieurs de ses films, notamment Aucun ours et Trois visages. Le célèbre réalisateur iranien primé à Venise, à Berlin et en mai dernier à Cannes lui a renvoyé l’ascenseur en participant à l’écriture et au montage de cette Femme qui en savait trop, un titre peut-être un peu trop hitchcockien pour un film sans suspense. Le titre original, plus laconique, The Witness, aurait mieux convenu.

La Femme qui en savait trop a l’avantage et l’inconvénient de ressembler aux films iraniens qu’on a déjà vus et beaucoup aimés. Comme eux, il dénonce un régime criminel, qui bafoue les libertés individuelles et opprime les femmes. Il le fait avec un vrai talent cinématographique, à la fois dans sa mise en scène et sa direction d’acteurs. Mais rien ne le distingue de ce qui a déjà été filmé, et remarquablement filmé, par d’autres réalisateurs iraniens, tels que Jafar Pahani précisément, Mohammad Rasoulof ou Asghar Farhadi.

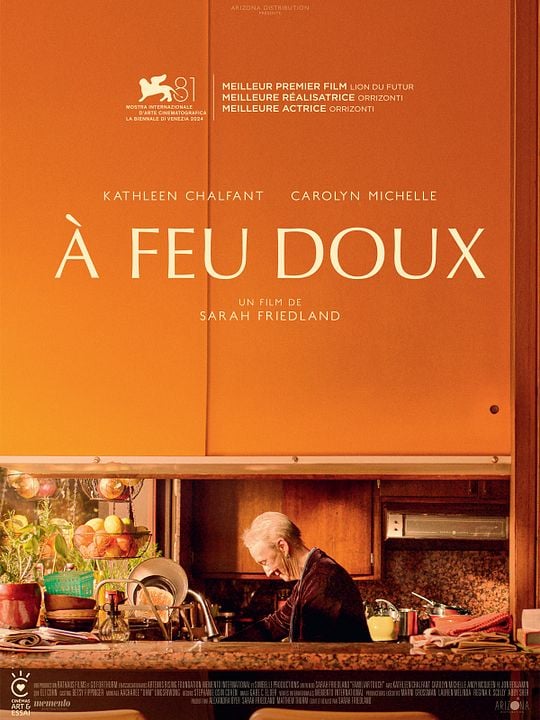

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.