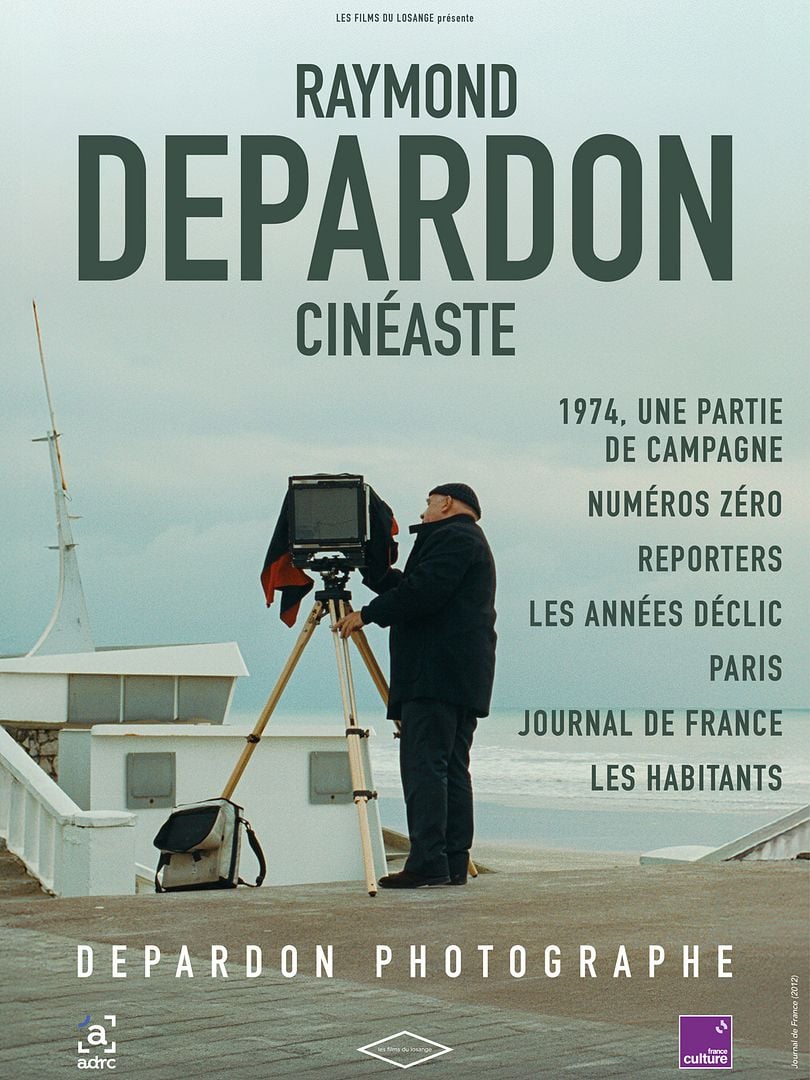

Les Films du losange qui distribue les films de Raymond Depardon ressort l’intégralité de son œuvre en quatre cycles. Le premier, l’automne dernier, s’intitulait « Depardon Citoyen » et rassemblait les films politiques de Depardon sur la police, la justice, la santé. Il m’avait donné l’occasion de voir San Clemente tourné dans un asile psychiatrique vénitien. « Depardon photographe » est le deuxième. Suivront en mars et en avril « Depardon paysan » et « Depardon en Afrique » que j’attends avec impatience.

Ce cycle est le plus intimiste, le plus autobiographique. Il raconte le travail artisanal de Depardon, l’œil rivé à son appareil photo ou à sa caméra. Je me souviens avoir vu Paris à sa sortie à la fin des années 90 et combien il m’avait transporté. J’ai vu aussi Les Habitants qui sera peut-être la toute dernière réalisation de Depardon – il n’a plus rien tourné depuis lors – et qui n’est pas sa meilleure œuvre. Grâce à cette rétrospective, j’ai enfin eu l’occasion de voir en salle Numéros Zéro sur le lancement du Matin de Paris en 1977 et Reporters sur le travail des photographes de l’agence Gamma.

Mais c’est Les Années déclic qui est le plus intéressant. C’est un documentaire très bref, d’une heure huit à peine, que Depardon a réalisé à la va-vite pour les rencontres photographiques d’Arles en 1984. Eclairé par deux projecteurs, il y commente, en temps direct, d’une voix sourde, les photographies qu’il a prises tout au long de sa vie, depuis son enfance en Saône-et-Loire, jusqu’à ses reportages au long cours au Venezuela, au Tchad ou en Tchécoslovaquie. Il raconte comment, sans formation et sans le sou, il est monté à Paris à dix-sept ans, comment il y a trouvé un petit boulot de photographe et comment il s’y est fait une place jusqu’à co-fonder l’agence Gamma en 1966. On voit aussi dans Les Années déclic quelques extraits de ses premiers films : 1974, une partie de campagne – dont la diffusion à l’époque avait été interdite par Giscard – Numéros Zéro, Reporters, San Clemente…

Ce qui ressort de cette autobiographie est l’immense modestie de Depardon. Il ne se pose pas en artiste génial ou inspiré. Il raconte un métier en train de se faire, une débrouille permanente qui doit s’arranger des contraintes techniques ou humaines. Depardon ne pratique pas un art ; il exerce un métier. Tout simplement.