Sami est un Palestinien qui a tourné le dos à ses origines pour s’intégrer à la société israélienne. Le temps du mariage de son frère cadet, il a accepté de revenir dans son village natal, avec sa femme et son fils. Il s’y retrouve enfermé par le blocus des forces israéliennes.

Sami est un Palestinien qui a tourné le dos à ses origines pour s’intégrer à la société israélienne. Le temps du mariage de son frère cadet, il a accepté de revenir dans son village natal, avec sa femme et son fils. Il s’y retrouve enfermé par le blocus des forces israéliennes.

Assigner à Et il y eut un matin une nationalité n’est pas chose aisée. C’est l’œuvre d’un réalisateur israélien, Eran Kolirin, dont le premier film, Le Voyage de la fanfare, racontait avec une ironie tendre l’errance d’une fanfare égyptienne dans le désert du Néguev. C’est l’adaptation d’un roman écrit en hébreu par un auteur palestinien, Sayed Kashua. C’est un film qu’Israël a retenu pour la représenter aux Oscars au titre du meilleur film en langue étrangère mais dont la sélection à Cannes dans la section Un certain regard en juillet 2021 comme film israélien a été boycottée par la distribution palestinienne.

On réconciliera tout le monde (ou personne !) en disant que ce film israélo-palestinien raconte avec beaucoup d’intelligence la vie suspendue dans une enclave arabe. Le blocus qu’y impose l’armée israélienne pour un motif mystérieux qui s’éclairera brutalement avec la dernière image du film, s’il éloigne Sami de son travail à Jérusalem et de sa maîtresse, lui donne l’occasion salvatrice de reconsidérer l’échelle de ses valeurs. Toutes choses égales par ailleurs, on pourrait dire la même chose du confinement que nous avons tous subi en 2020.

Une panoplie de personnages secondaires l’entoure dans son petit village : un beau-frère collabo convaincu que le blocus serait levé si tous les travailleurs illégaux étaient raflés, un frère immature qui n’a pas le courage d’honorer son épouse, un ami d’enfance conducteur de taxi qui rêve de reconquérir l’amour de la femme qui vient de le quitter, un caïd qui profite du blocus pour faire régner sa loi….

L’ensemble est attachant. Il rappelle le cinéma d’Elia Suleiman et son humour volontiers absurde. Son faux rythme un peu atone le dessert même s’il peint admirablement la fatigue sinon la désespérance d’un peuple palestinien privé d’espérance.

Une famille voyage dans un 4×4 quelque part en Iran. Le père, la jambe plâtrée, s’est installé à l’arrière. C’est le fils aîné qui conduit sans dire un mot. Sa mère est assise à côté de lui. Le petit dernier, très turbulent, monopolise l’attention.

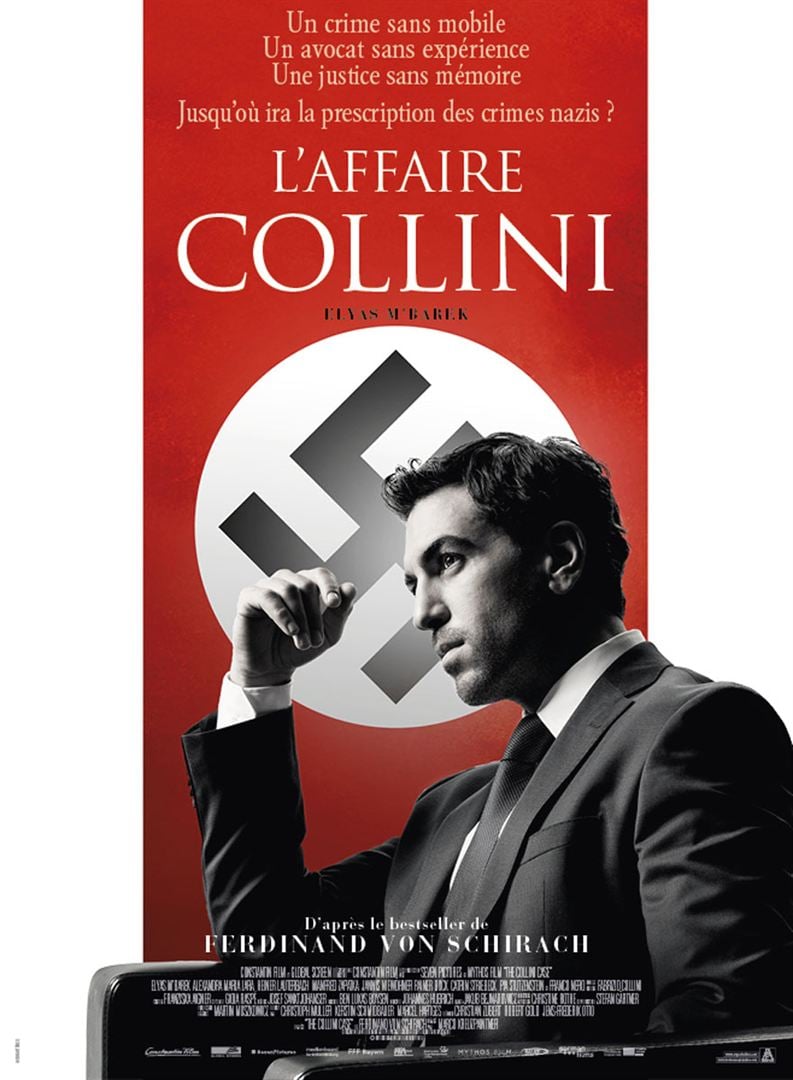

Une famille voyage dans un 4×4 quelque part en Iran. Le père, la jambe plâtrée, s’est installé à l’arrière. C’est le fils aîné qui conduit sans dire un mot. Sa mère est assise à côté de lui. Le petit dernier, très turbulent, monopolise l’attention. Fabrizio Collini, un septuagénaire d’origine italienne, tue de sang-froid à Berlin en 2001 Hans Meyer, un respectable capitaine d’industrie. Il se livre à la police et reste muet devant son avocat commis d’office, le jeune Caspar Leinen. C’est à cet avocat débutant qu’il appartiendra de mener l’enquête pour découvrir les motifs de ce crime.

Fabrizio Collini, un septuagénaire d’origine italienne, tue de sang-froid à Berlin en 2001 Hans Meyer, un respectable capitaine d’industrie. Il se livre à la police et reste muet devant son avocat commis d’office, le jeune Caspar Leinen. C’est à cet avocat débutant qu’il appartiendra de mener l’enquête pour découvrir les motifs de ce crime. Guled est fossoyeur à Djibouti. En dépit de leurs conditions de vie misérables, Guled et sa femme Nasra (superbe Yasmin Warsame) forment un couple aimant et avec Mahad leur fils une famille heureuse.

Guled est fossoyeur à Djibouti. En dépit de leurs conditions de vie misérables, Guled et sa femme Nasra (superbe Yasmin Warsame) forment un couple aimant et avec Mahad leur fils une famille heureuse. Le jeune prince Amleth voit sous ses yeux son oncle assassiner son père. Il réussit à s’enfuir mais jure de se venger. Pour ce faire, quelques années plus tard, il rejoint une troupe d’esclaves en route vers l’Islande. Il y retrouve son oncle, sa mère qu’il a épousée et le fils né de cette union.

Le jeune prince Amleth voit sous ses yeux son oncle assassiner son père. Il réussit à s’enfuir mais jure de se venger. Pour ce faire, quelques années plus tard, il rejoint une troupe d’esclaves en route vers l’Islande. Il y retrouve son oncle, sa mère qu’il a épousée et le fils né de cette union. Julija a dix-sept ans. Elle vit quasiment à l’état sauvage sur une petite île de la côte dalmate, entre un père autoritaire, ancien capitaine au long cours, et une mère aimante, ancien prix de beauté, écrasée par l’autoritarisme de son mari. Tout changera peut-être avec l’arrivée de Javier, un millionaire auprès duquel le père de Julija travailla jadis et qu’il espère convaincre d’investir dans un ambitieux projet immobilier.

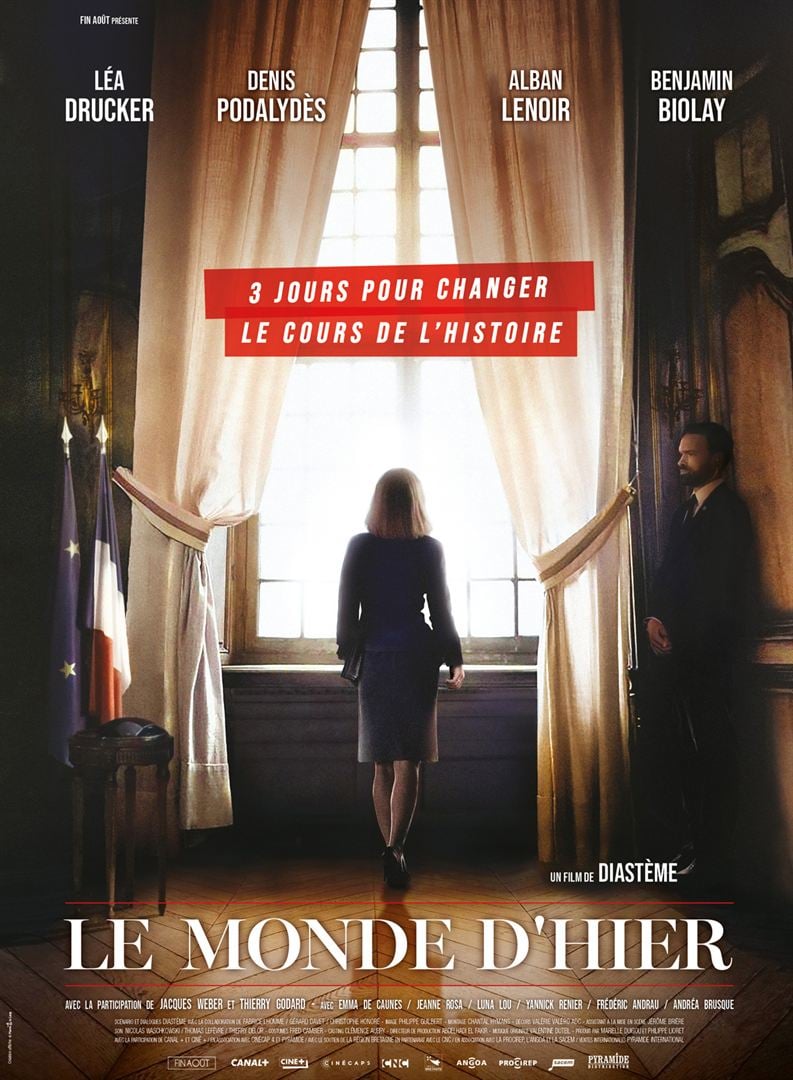

Julija a dix-sept ans. Elle vit quasiment à l’état sauvage sur une petite île de la côte dalmate, entre un père autoritaire, ancien capitaine au long cours, et une mère aimante, ancien prix de beauté, écrasée par l’autoritarisme de son mari. Tout changera peut-être avec l’arrivée de Javier, un millionaire auprès duquel le père de Julija travailla jadis et qu’il espère convaincre d’investir dans un ambitieux projet immobilier. Elisabeth de Raincy (Léa Drucker), présidente de centre-gauche, a décidé de ne pas se représenter. Son ancien Premier ministre, Luc Gaucher (Jacques Weber), est en lice face au chef de l’extrême-droite (Thierry Godart que j’avais tant aimé dans Un village français). Mais, trois jours avant le premier tour, le secrétaire général de l’Elysée (Denis Podalydès) vient annoncer à la présidente que les services russes sont sur le point de diffuser une video compromettante de Luc Gaucher qui le disqualifierait dans la course à l’élection. Que faire ?

Elisabeth de Raincy (Léa Drucker), présidente de centre-gauche, a décidé de ne pas se représenter. Son ancien Premier ministre, Luc Gaucher (Jacques Weber), est en lice face au chef de l’extrême-droite (Thierry Godart que j’avais tant aimé dans Un village français). Mais, trois jours avant le premier tour, le secrétaire général de l’Elysée (Denis Podalydès) vient annoncer à la présidente que les services russes sont sur le point de diffuser une video compromettante de Luc Gaucher qui le disqualifierait dans la course à l’élection. Que faire ? Le 12 mai 1983, le jeune Grzegorz Przemyk, le fils d’une opposante politique au régime communiste polonais, célèbre joyeusement sa réussite à la première partie des épreuves du baccalauréat avec son camarade Cezary Filozof (renommé dans le film Jurek Popiel) dans les rues de Varsovie. Deux policiers les interpellent, les conduisent au poste et les rossent. Przemyk est conduit à l’hôpital et y mourra deux jours plus tard des suites de ses blessures.

Le 12 mai 1983, le jeune Grzegorz Przemyk, le fils d’une opposante politique au régime communiste polonais, célèbre joyeusement sa réussite à la première partie des épreuves du baccalauréat avec son camarade Cezary Filozof (renommé dans le film Jurek Popiel) dans les rues de Varsovie. Deux policiers les interpellent, les conduisent au poste et les rossent. Przemyk est conduit à l’hôpital et y mourra deux jours plus tard des suites de ses blessures. Jeune réalisateur madrilène, encensé par la critique (sauf la mienne) pour son précédent film,

Jeune réalisateur madrilène, encensé par la critique (sauf la mienne) pour son précédent film,  Le lycée Turgot dans le troisième arrondissement parisien accueille une cinquantaine d’étudiants en classe de hip-hop. Allons Enfants les a suivis pendant toute une année scolaire.

Le lycée Turgot dans le troisième arrondissement parisien accueille une cinquantaine d’étudiants en classe de hip-hop. Allons Enfants les a suivis pendant toute une année scolaire.