Julie s’éprend d’Anthony, un homme plus âgé qu’elle, qu’elle accueille dans son appartement et qui y vit bientôt à ses crochets. Anthony, qui prétend travailler au ministère anglais des affaires étrangères, se révèle être un mythomane et un héroïnomane.

The Souvenir est un film largement autobiographique tourné en 2019 par Joanna Hogg à partir d’un épisode tragique de sa jeunesse dans les années 80. Il est constitué de deux parties, presqu’autonomes, qui, comme leurs belles affiches, se font miroir. La première se focalise sur la liaison entre Julie et Anthony. La seconde raconte comment la jeune étudiante en cinéma fera de cet idylle tragique le sujet de son film de fin d’études.

Si l’on visionne ses deux parties à la suite l’une de l’autre, The Souvenir dure donc près de quatre heures. Ce n’est pas rien. Et c’est sans doute trop.

Certes, le film nous montre, dans sa seconde partie, sur un mode quasi documentaire, comment se tourne un film, quelles questions un jeune réalisateur, pas toujours préparé à le faire, doit trancher, quelles sourdes dissensions émergent dans l’équipe de tournage au point de la fissurer. Il interroge aussi l’écriture d’une fiction autobiographique, tiraillée entre deux impératifs parfois contradictoires : la fidélité aux faits tels qu’ils ses sont déroulés et leur paradoxal manque d’authenticité si on les rejoue tels quels devant la caméra.

Mais The Souvenir souffre d’un défaut rédhibitoire. L’histoire d’amour entre Julie et Anthony ne fonctionne pas. Ce n’est pas la faute des deux acteurs, l’un et l’autre excellents : la jeune Honor Swinton-Byrne (dont la mère à la ville, la célèbre Tilda Swinton, une amie de longue date de la réalisatrice Joanna Hogg, joue ici le propre rôle de sa mère à l’écran) est une révélation et Tom Burke est déjà un acteur confirmé (il interprétait le personnage de Orson Welles dans Mank). Mais aucune alchimie ne se dégage de leur couple disharmonieux. On ne voit pas, on ne comprend pas, ce que diable elle lui trouve. Alors, certes, la seconde partie du film éclaire les mystères de cette union contre-nature. En tournant son film, Julie doit s’interroger sur les raisons profondes de sa passion et en informer les acteurs qu’elle a choisis (on reconnaît la toujours juste Ariane Labed). Sans cette seconde partie, la première aurait été lugubre. Mais avec elle, elle n’en devient pas pour autant passionnante.

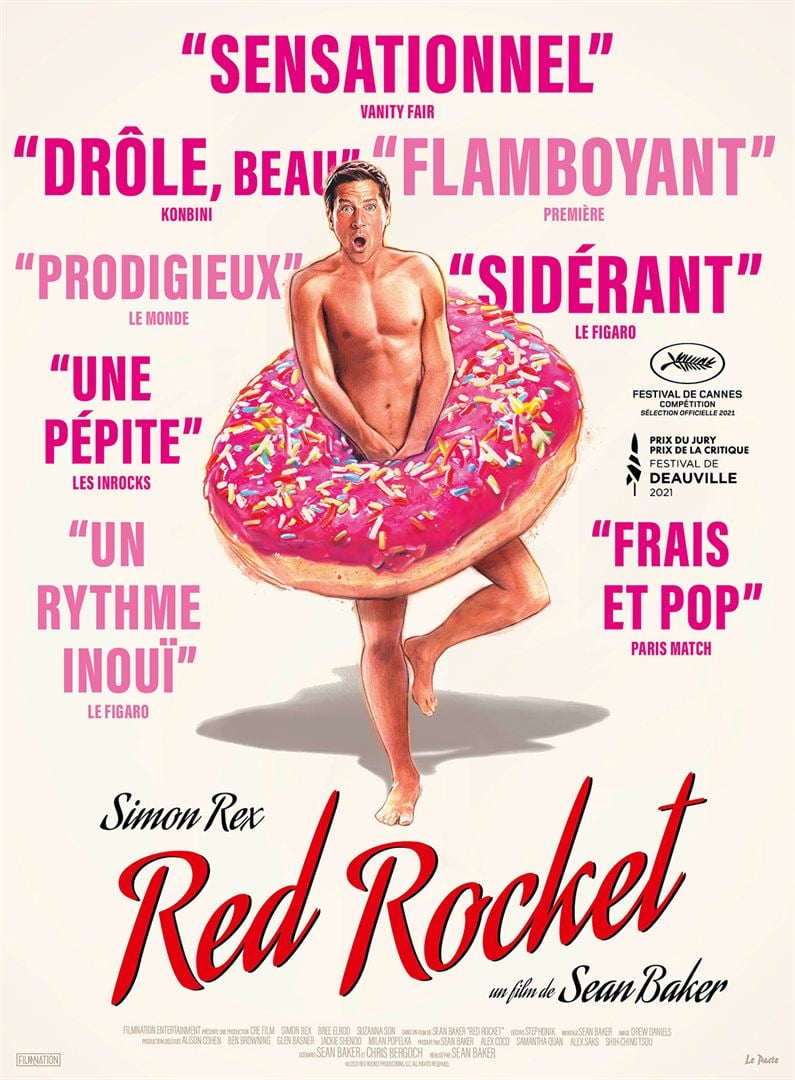

Mikey Saber a quitté la petite ville de Texas City, au bord du golfe du Mexique, pour aller tenter sa chance à Hollywood. Après une vingtaine d’années dans le porno, il y revient un beau jour d’été, la gueule salement amochée et la queue entre les jambes. Il demande à Lexie, sa femme, de l’héberger. Malgré les réticences de Lil, sa belle-mère, elle l’accepte pour quelques jours qui deviendront vite quelques semaines.

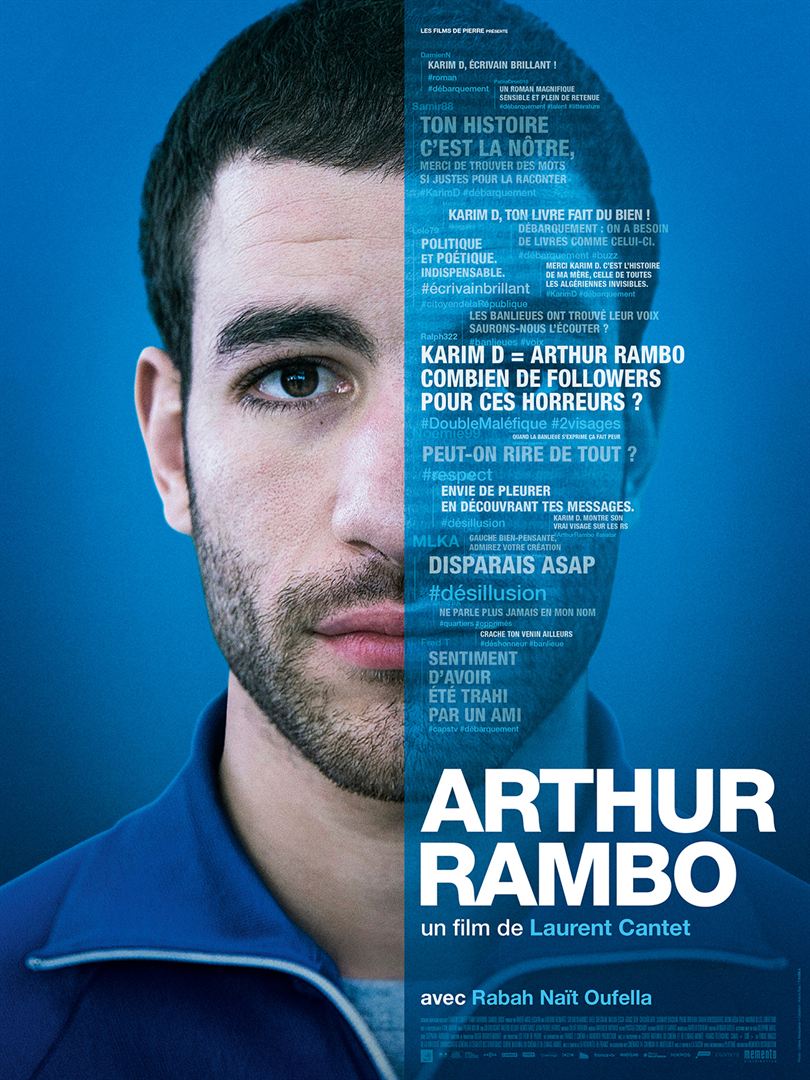

Mikey Saber a quitté la petite ville de Texas City, au bord du golfe du Mexique, pour aller tenter sa chance à Hollywood. Après une vingtaine d’années dans le porno, il y revient un beau jour d’été, la gueule salement amochée et la queue entre les jambes. Il demande à Lexie, sa femme, de l’héberger. Malgré les réticences de Lil, sa belle-mère, elle l’accepte pour quelques jours qui deviendront vite quelques semaines. Karim D. est un jeune écrivain bourré de talent dont le premier livre autobiographique est chaleureusement accueilli par la critique. Mais alors que Karim célèbre son entrée dans la République des Lettres, d’anciens tweets, haineux, antisémites, misogynes, publiés sous pseudonyme plusieurs années plus tôt, ressurgissent et mettent à mal sa réputation.

Karim D. est un jeune écrivain bourré de talent dont le premier livre autobiographique est chaleureusement accueilli par la critique. Mais alors que Karim célèbre son entrée dans la République des Lettres, d’anciens tweets, haineux, antisémites, misogynes, publiés sous pseudonyme plusieurs années plus tôt, ressurgissent et mettent à mal sa réputation. Introduction, si on l’a bien compris, raconte trois épisodes de la vie de Youngho, un grand dadais d’une vingtaine d’années. Le premier le voit à la rencontre de son père, dans son cabinet médical, où celui-ci reçoit pour une séance d’acupuncture un acteur célèbre qui va convaincre Youngho de tenter sa chance au cinéma. Le deuxième le croise en Allemagne où il a suivi Juwon, sa fiancée. Le dernier le retrouve dans une station balnéaire coréenne où sa mère déjeune en compagnie de l’acteur du premier tableau.

Introduction, si on l’a bien compris, raconte trois épisodes de la vie de Youngho, un grand dadais d’une vingtaine d’années. Le premier le voit à la rencontre de son père, dans son cabinet médical, où celui-ci reçoit pour une séance d’acupuncture un acteur célèbre qui va convaincre Youngho de tenter sa chance au cinéma. Le deuxième le croise en Allemagne où il a suivi Juwon, sa fiancée. Le dernier le retrouve dans une station balnéaire coréenne où sa mère déjeune en compagnie de l’acteur du premier tableau. Pierre (Melvil Poupaud) a quarante-cinq ans. Il est chirurgien à Lyon, marié et père de famille. Quinze ans après l’avoir croisée durant une nuit de garde, il retrouve Shauna (Fanny Ardant), une architecte à la retraite qui fut la meilleure amie de la mère de Georges (Sharif Andoura), le meilleur ami de Pierre. Entre Pierre et Shauna, malgré l’écart d’âge, c’est le coup de foudre.

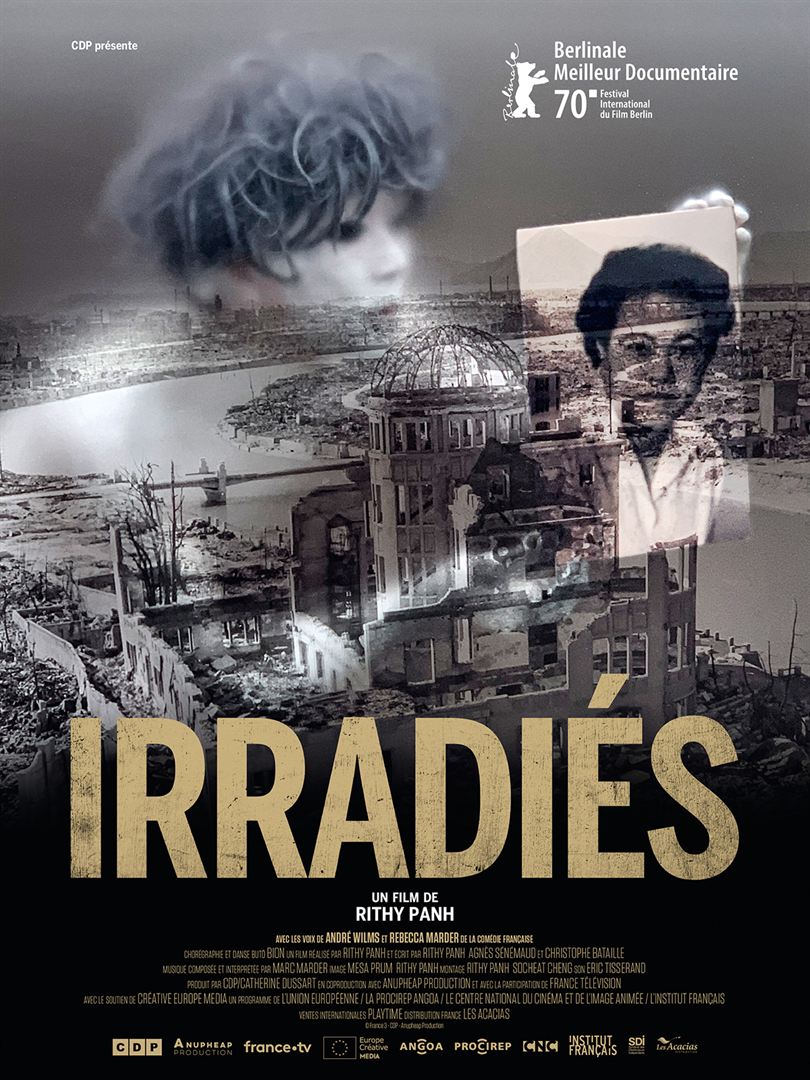

Pierre (Melvil Poupaud) a quarante-cinq ans. Il est chirurgien à Lyon, marié et père de famille. Quinze ans après l’avoir croisée durant une nuit de garde, il retrouve Shauna (Fanny Ardant), une architecte à la retraite qui fut la meilleure amie de la mère de Georges (Sharif Andoura), le meilleur ami de Pierre. Entre Pierre et Shauna, malgré l’écart d’âge, c’est le coup de foudre. Survivant des camps de l’Angkar, le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh a passé sa vie à documenter les massacres qui ont coûté la vie à toute sa famille et à plusieurs millions de ses compatriotes.

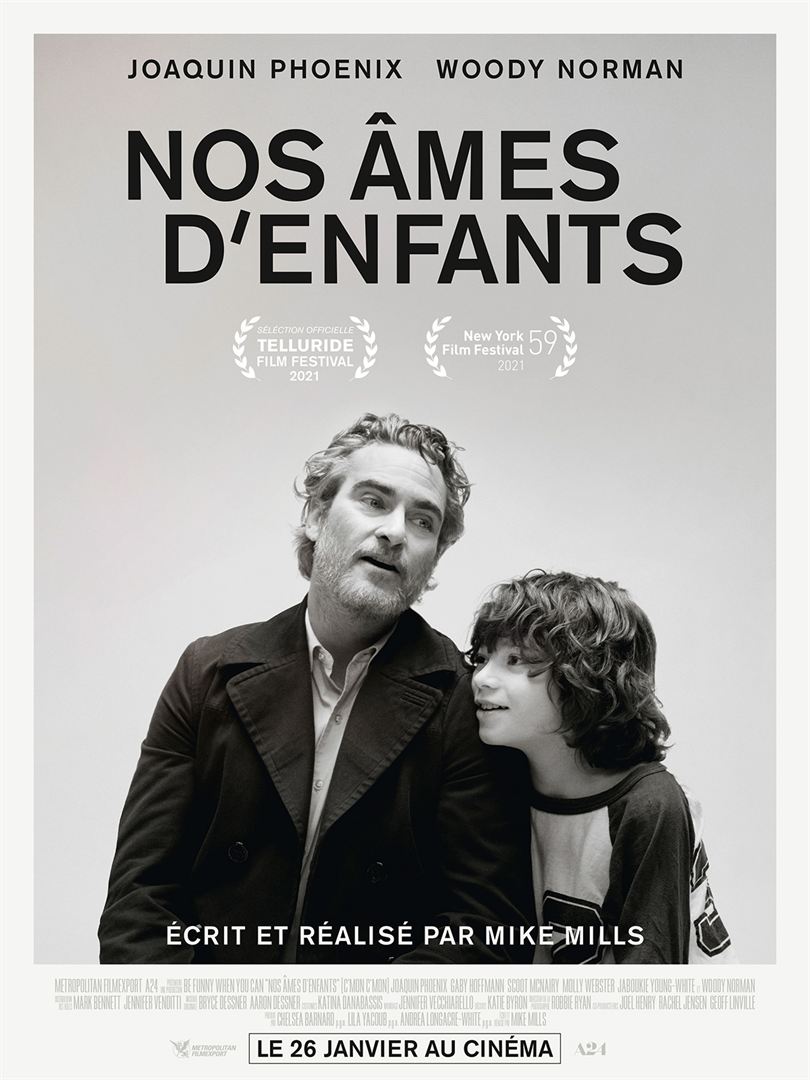

Survivant des camps de l’Angkar, le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh a passé sa vie à documenter les massacres qui ont coûté la vie à toute sa famille et à plusieurs millions de ses compatriotes. Johnny (Joaquin Phoenix), la quarantaine bien entamée, est un animateur radio new yorkais lancé dans une enquête au long cours : avec ses deux assistants, il sillonne les États-Unis micro au poing pour interroger les enfants sur leur vision de leur avenir, leurs rêves et leurs peurs.

Johnny (Joaquin Phoenix), la quarantaine bien entamée, est un animateur radio new yorkais lancé dans une enquête au long cours : avec ses deux assistants, il sillonne les États-Unis micro au poing pour interroger les enfants sur leur vision de leur avenir, leurs rêves et leurs peurs. Irène (Rebecca Marder) a dix-neuf ans à Paris en 1942. Elle a une passion, le théâtre, et un rêve, réussir le concours d’entrée au Conservatoire qu’elle prépare avec ses camarades. L’amour de son père (André Marcon), de sa grand-mère (Françoise Widhoff) et de son frère aîné (Anthony Bajon) fait écran avec le monde.

Irène (Rebecca Marder) a dix-neuf ans à Paris en 1942. Elle a une passion, le théâtre, et un rêve, réussir le concours d’entrée au Conservatoire qu’elle prépare avec ses camarades. L’amour de son père (André Marcon), de sa grand-mère (Françoise Widhoff) et de son frère aîné (Anthony Bajon) fait écran avec le monde. Louis Durieux (Jérémie Rénier) est un homme politique wallon promis à un brillant avenir. Il entretient une relation passionnelle avec sa femme, Maeva Cordier (Amma Jodorowsky) une journaliste politique. Une nuit, dans un palace d’Ostende, après une soirée très arrosée et une énième dispute bruyante dont attestent les caméras de surveillance, Maeva décède. Crime ou suicide ?

Louis Durieux (Jérémie Rénier) est un homme politique wallon promis à un brillant avenir. Il entretient une relation passionnelle avec sa femme, Maeva Cordier (Amma Jodorowsky) une journaliste politique. Une nuit, dans un palace d’Ostende, après une soirée très arrosée et une énième dispute bruyante dont attestent les caméras de surveillance, Maeva décède. Crime ou suicide ? Nora a sept ans. Le jour de la rentrée des classes, elle sanglote dans les bras de son frère Abel, de deux ou trois ans son aîné. Son père (Karim Leklou) essaie en vain de la rasséréner.

Nora a sept ans. Le jour de la rentrée des classes, elle sanglote dans les bras de son frère Abel, de deux ou trois ans son aîné. Son père (Karim Leklou) essaie en vain de la rasséréner.