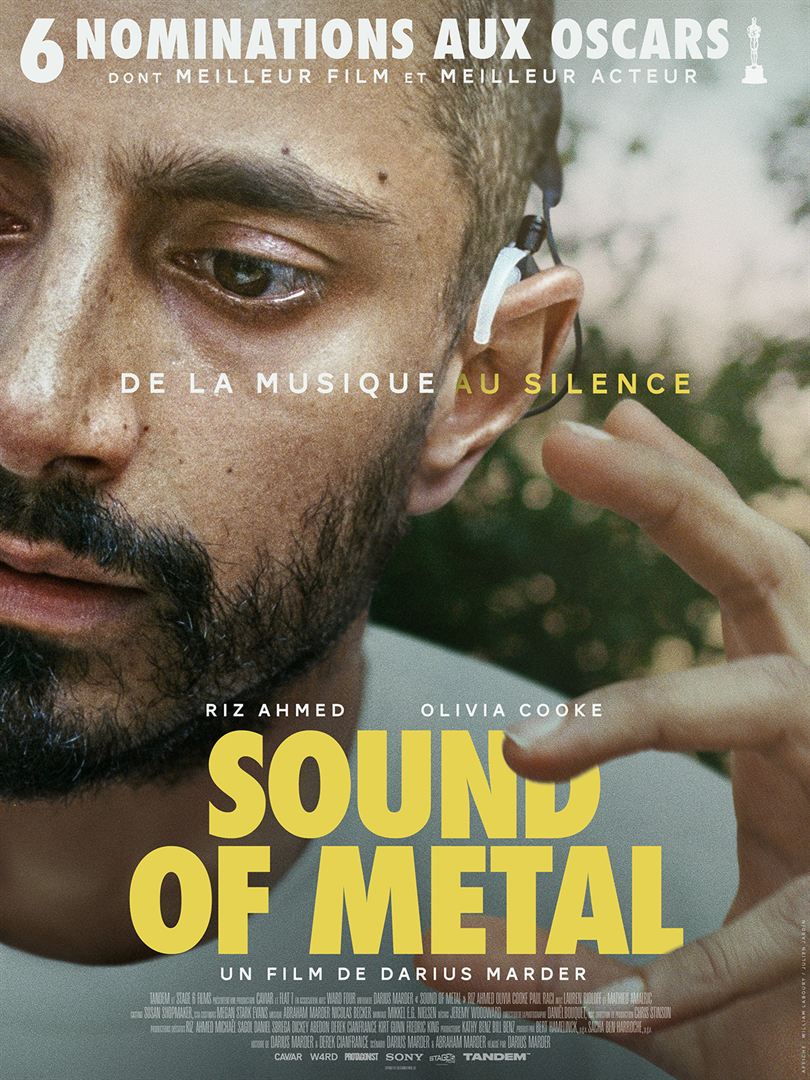

Ruben (Riz Ahmed) est batteur. Lou (Olivia Cooke) est guitariste. Ruben et Lou forment, sur la scène et à la ville, un couple inséparable. Leur groupe de heavy metal Blackgammon se produit sur des scènes underground. Pour aller de l’une à l’autre, Ruben et Lou circulent en mobile home.

Ruben (Riz Ahmed) est batteur. Lou (Olivia Cooke) est guitariste. Ruben et Lou forment, sur la scène et à la ville, un couple inséparable. Leur groupe de heavy metal Blackgammon se produit sur des scènes underground. Pour aller de l’une à l’autre, Ruben et Lou circulent en mobile home.

Ruben souffre de bourdonnements auditifs. Le spécialiste qu’il consulte rend son verdict : Ruben va perdre l’ouïe. La nouvelle le sidère. Il aimerait se faire poser un implant cochléaire. Mais son coût est prohibitif. Sur les conseils d’un ami, il rejoint une communauté de sourds en Virginie pour y apprendre la langue des signes et accepter sa condition. Mais son état et les sacrifices qu’il exige mettent à mal sa relation de couple.

C’est Derek Cianfrance, le réalisateur de Blue Valentine et de The Place Beyond the Pines qui eut l’idée de tourner un documentaire mettant en scène le groupe Jucifer et racontant la perte d’audition de son batteur. Transmis à son ami Darius Marder, le projet devint une fiction pour laquelle Dakota Johnson et Matthias Schoenaerts furent un temps castés. Olivia Cooke, la prometteuse interprète de Katie Says Goodbye et de Ready Player One, et Riz Ahmed furent finalement retenus. Je ne connaissais pas le second qui crève l’écran – après s’être crevé les tympans. Nommé à l’Oscar du meilleur acteur, il échoua de peu face à Anthony Hopkins.

Sound of Metal traite d’un sujet inédit : la perte de l’audition. Il le fait en apportant un soin jaloux au mixage sonore – qui a valu un Oscar à l’ingénieur du son Nicolas Becker – produisant un résultat particulièrement immersif. Avec Ruben, le spectateur entend des bruits inaudibles, mouillés, déformés. Avec lui, il participe à des assemblées de sourds, à la fois bruyantes des messages qui circulent en langue des signes et totalement silencieuses. Avec lui, enfin, il redécouvre une audition reconstruite grâce à la pose d’un implant (non ! il ne s’agit pas d’un spoiler ! L’affiche du film le montre).

Jamais vue – et encore moins entendue – au cinéma, cette odyssée sensorielle est fascinante. Elle souffre hélas d’un scénario qui repose en grande partie sur l’histoire du couple fusionnel que forment Ruben et Lou. Mathieu Amalric y fait une étonnante apparition dans le rôle du père de Lou. Pas sûr que le film-documentaire n’ait pas été plus efficace s’il s’était focalisé sur la seule figure de Ruben et sur son lent cheminement vers l’acceptation de son état.

Tierno est le jeune imam d’une petite ville du nord du Sénégal, en pays peul. Sa santé est fragile, ses poumons malades. Sa fille, Nafi, souhaite se marier avec Tokara, son cousin. Les deux jeunes gens rêvent de partir à Dakar, Nafi pour y poursuivre des études de neurosciences, Tokara pour y danser. C’est le moment que choisit Ousmane, le frère de Tierno et le père de Tokara, pour débarquer. Il revient d’Europe où il a passé de longues années et où il a versé dans le fanatisme religieux qu’il souhaite imposer à sa communauté et aux futurs époux.

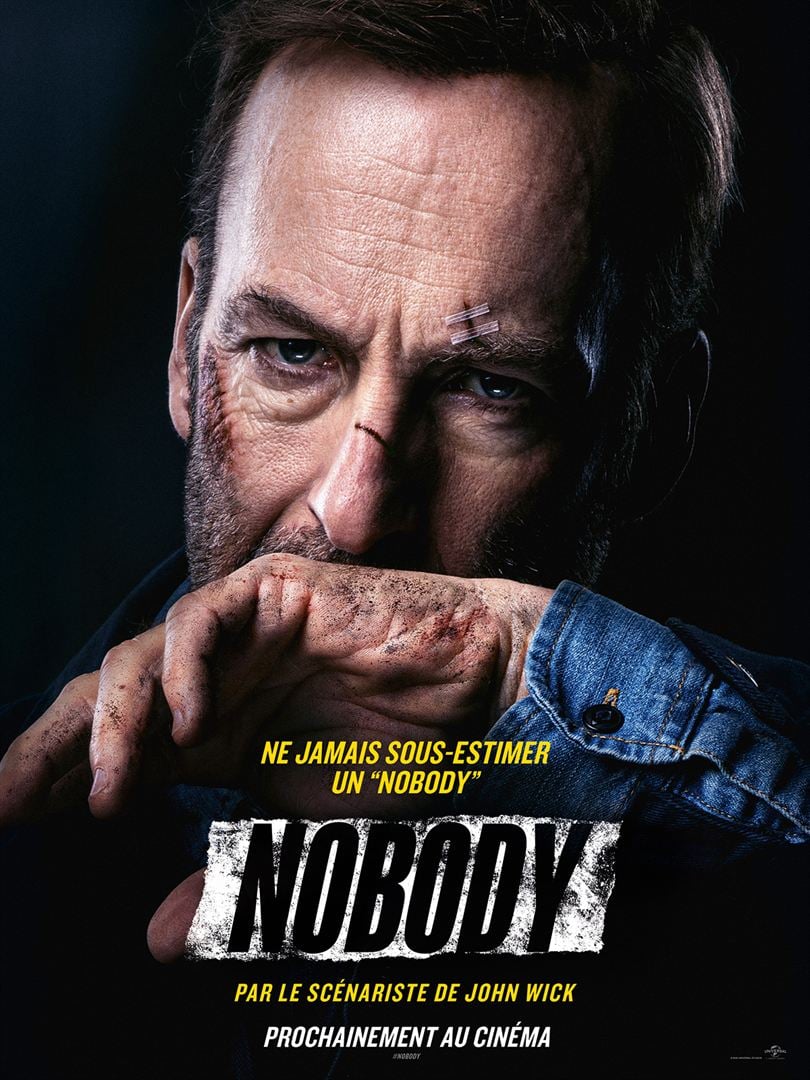

Tierno est le jeune imam d’une petite ville du nord du Sénégal, en pays peul. Sa santé est fragile, ses poumons malades. Sa fille, Nafi, souhaite se marier avec Tokara, son cousin. Les deux jeunes gens rêvent de partir à Dakar, Nafi pour y poursuivre des études de neurosciences, Tokara pour y danser. C’est le moment que choisit Ousmane, le frère de Tierno et le père de Tokara, pour débarquer. Il revient d’Europe où il a passé de longues années et où il a versé dans le fanatisme religieux qu’il souhaite imposer à sa communauté et aux futurs époux. Hutch Mansell (Bob Odenkirk) est un nobody, un moins que rien. Marié à Rebecca (Connie Nielsen), père de deux enfants, il mène une existence routinière dans la petite entreprise de son beau-père. Le jour où deux cambrioleurs pénètrent chez lui, son incapacité à protéger sa famille achève de le discréditer aux yeux de son fils aîné.

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) est un nobody, un moins que rien. Marié à Rebecca (Connie Nielsen), père de deux enfants, il mène une existence routinière dans la petite entreprise de son beau-père. Le jour où deux cambrioleurs pénètrent chez lui, son incapacité à protéger sa famille achève de le discréditer aux yeux de son fils aîné. Jasna (Doria Lorenci-Flatz), la quarantaine, a depuis longtemps quitté la Croatie pour l’Allemagne où elle s’est mariée et a eu deux enfants. Elle revient au chevet de sa mère Anka (Neva Rosic) dont la santé décline. Ce retour au pays natal lui pèse ; car Anka est une vieille femme acariâtre et égoïste, confite dans le deuil de son mari et de son fils, qui ne manifeste aucune reconnaissance pour sa fille. Jasna est déchirée entre son devoir filial et le malaise viscéral que sa mère lui inspire.

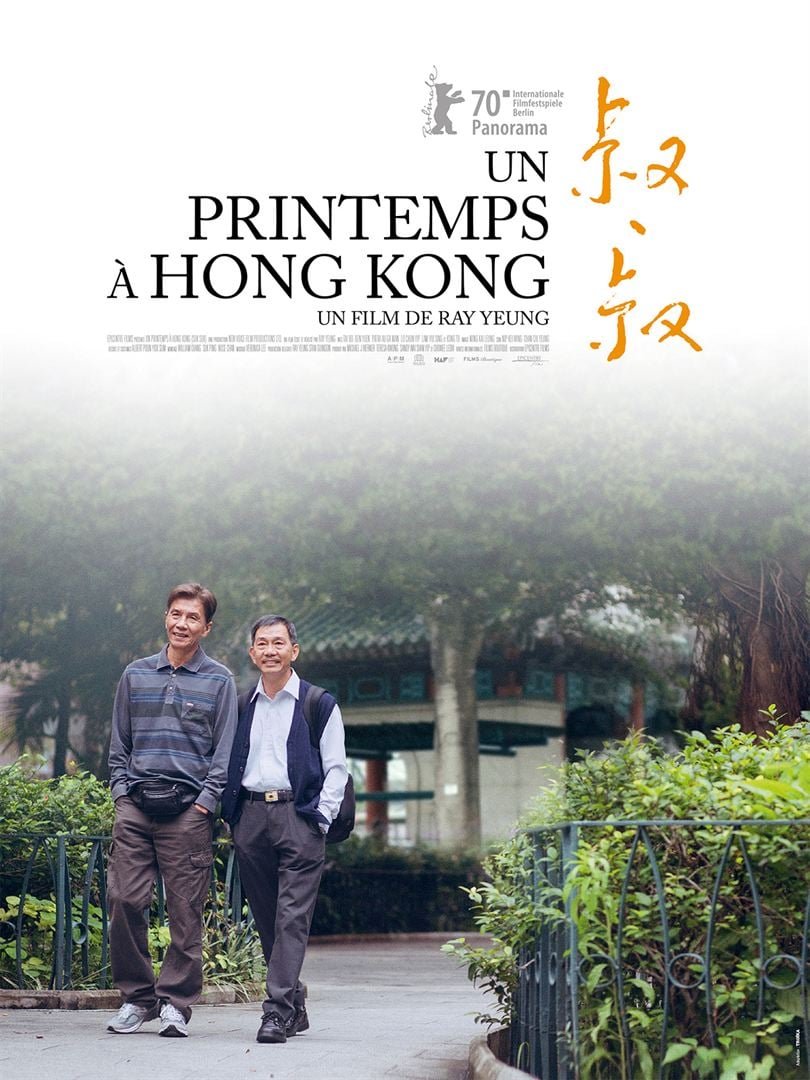

Jasna (Doria Lorenci-Flatz), la quarantaine, a depuis longtemps quitté la Croatie pour l’Allemagne où elle s’est mariée et a eu deux enfants. Elle revient au chevet de sa mère Anka (Neva Rosic) dont la santé décline. Ce retour au pays natal lui pèse ; car Anka est une vieille femme acariâtre et égoïste, confite dans le deuil de son mari et de son fils, qui ne manifeste aucune reconnaissance pour sa fille. Jasna est déchirée entre son devoir filial et le malaise viscéral que sa mère lui inspire. Pak et Hoi sont deux homosexuels hong-kongais sexagénaires. Toute leur vie, ils ont caché leur homosexualité à leurs proches. Conducteur de taxi, Pak vit avec sa femme et est sur le point de marier sa fille à un homme qu’il n’apprécie guère. Hoi est veuf et vit avec son fils, catholique très pratiquant, sa bru et sa petite-fille. Les deux hommes vieillissants vont vivre ensemble une idylle qui mettra en péril le fragile équilibre de leurs vies.

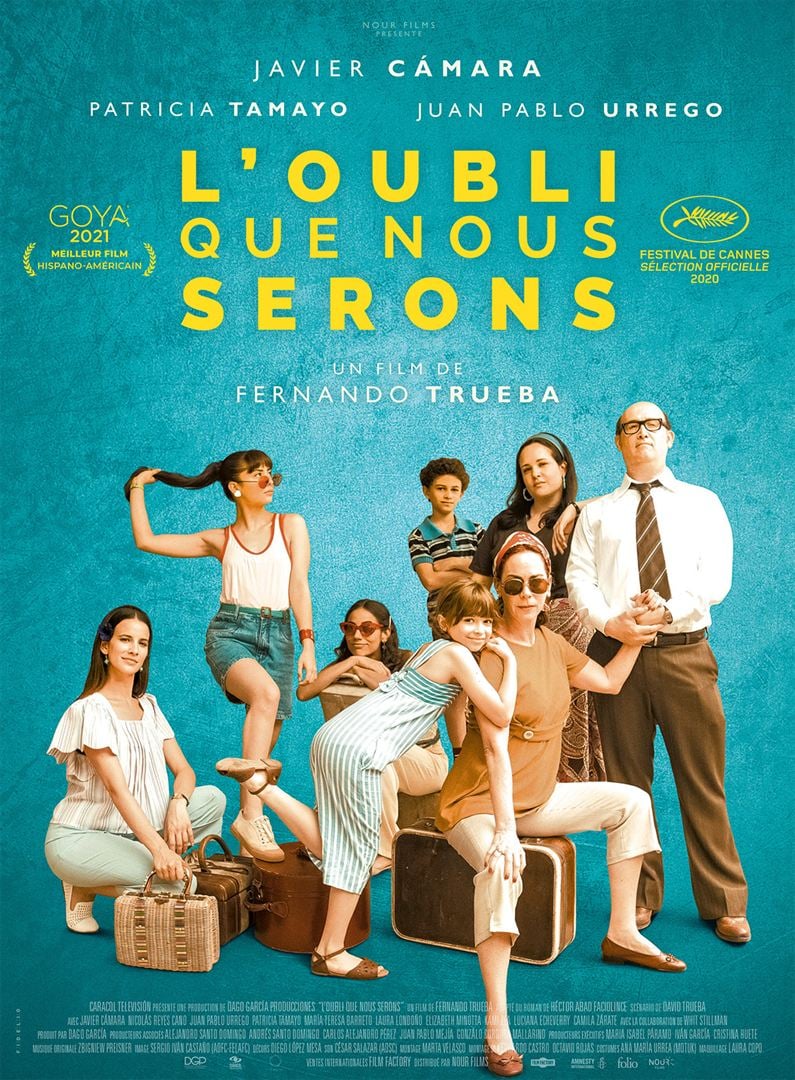

Pak et Hoi sont deux homosexuels hong-kongais sexagénaires. Toute leur vie, ils ont caché leur homosexualité à leurs proches. Conducteur de taxi, Pak vit avec sa femme et est sur le point de marier sa fille à un homme qu’il n’apprécie guère. Hoi est veuf et vit avec son fils, catholique très pratiquant, sa bru et sa petite-fille. Les deux hommes vieillissants vont vivre ensemble une idylle qui mettra en péril le fragile équilibre de leurs vies. Héctor Abad Gómez (1921-1987) fut professeur de médecine à l’Université d’Antioquia à Medellín. Il y fonda l’École nationale de santé publique et y œuvra, sa vie durant, pour l’amélioration de la qualité de vie des plus pauvres et la défense de leur santé. Ses prises de position progressistes lui valurent l’hostilité des autorités et l’obligèrent plusieurs fois à s’exiler. Retraité de la Faculté de médecine, il s’engagea à la fin de sa vie en politique et brigua la mairie de Medellín.

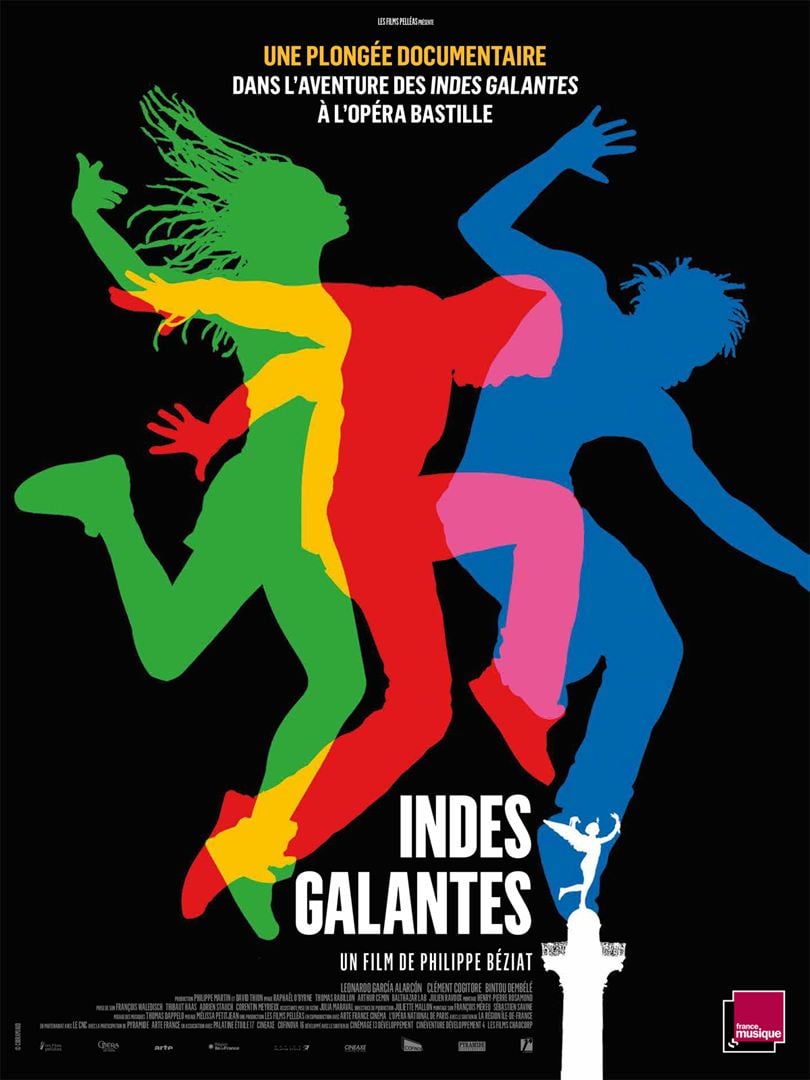

Héctor Abad Gómez (1921-1987) fut professeur de médecine à l’Université d’Antioquia à Medellín. Il y fonda l’École nationale de santé publique et y œuvra, sa vie durant, pour l’amélioration de la qualité de vie des plus pauvres et la défense de leur santé. Ses prises de position progressistes lui valurent l’hostilité des autorités et l’obligèrent plusieurs fois à s’exiler. Retraité de la Faculté de médecine, il s’engagea à la fin de sa vie en politique et brigua la mairie de Medellín. En 2017, sur la foi d’une courte vidéo de six minutes interprétée par des danseurs de Krump, le jeune plasticien Clément Cogitore fut choisi par l’Opéra de Paris pour monter les Indes galantes. Il fit un pari audacieux : mêler le hip-hop au baroque. De l’opéra de Rameau, datant de 1735, hymne au « Bon Sauvage », il opta pour une interprétation radicale : mettre en scène une jeunesse cosmopolite, dansant sur un cratère en ébullition, partant à l’assaut de la Bastille. Le spectacle fut ovationné ; l’accueil critique fut plus tiède.

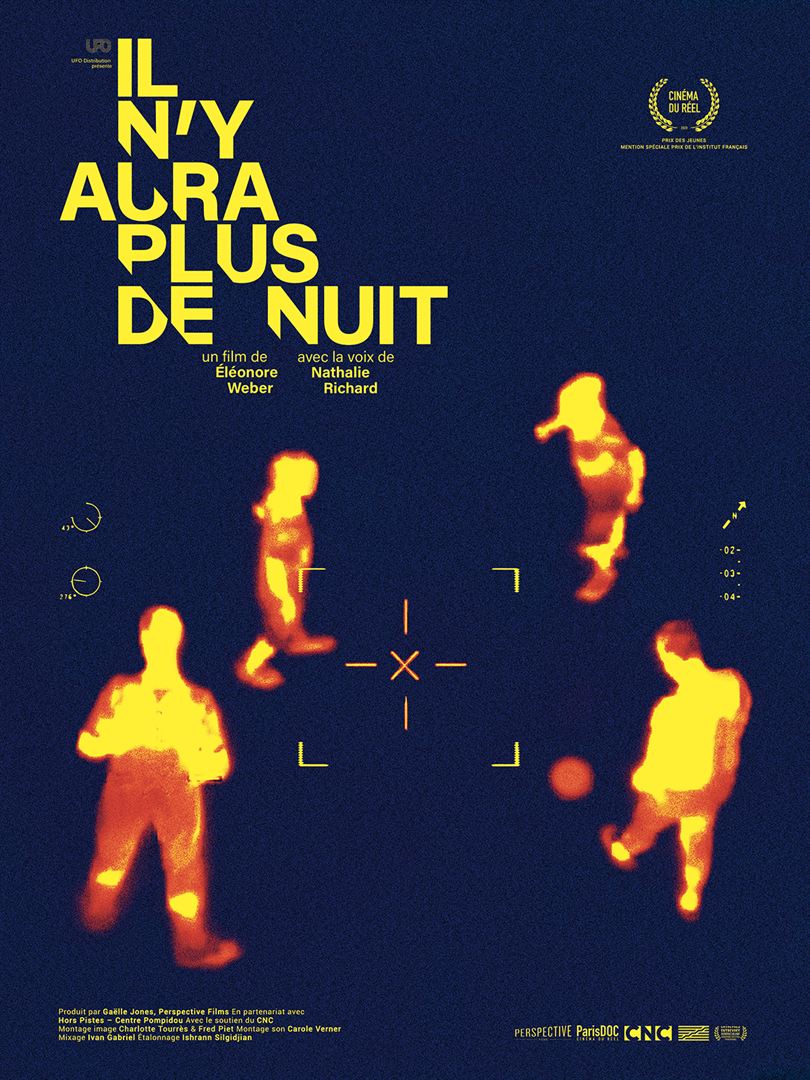

En 2017, sur la foi d’une courte vidéo de six minutes interprétée par des danseurs de Krump, le jeune plasticien Clément Cogitore fut choisi par l’Opéra de Paris pour monter les Indes galantes. Il fit un pari audacieux : mêler le hip-hop au baroque. De l’opéra de Rameau, datant de 1735, hymne au « Bon Sauvage », il opta pour une interprétation radicale : mettre en scène une jeunesse cosmopolite, dansant sur un cratère en ébullition, partant à l’assaut de la Bastille. Le spectacle fut ovationné ; l’accueil critique fut plus tiède. Philosophe de formation, la documentariste Éléonore Weber a glané sur YouTube des images de guerre déclassifiées filmées sur des théâtres d’opérations exterieures (Afghanistan, Irak, Sahel…) depuis des hélicoptères américains ou français. La voix off de Nathalie Richard les commente.

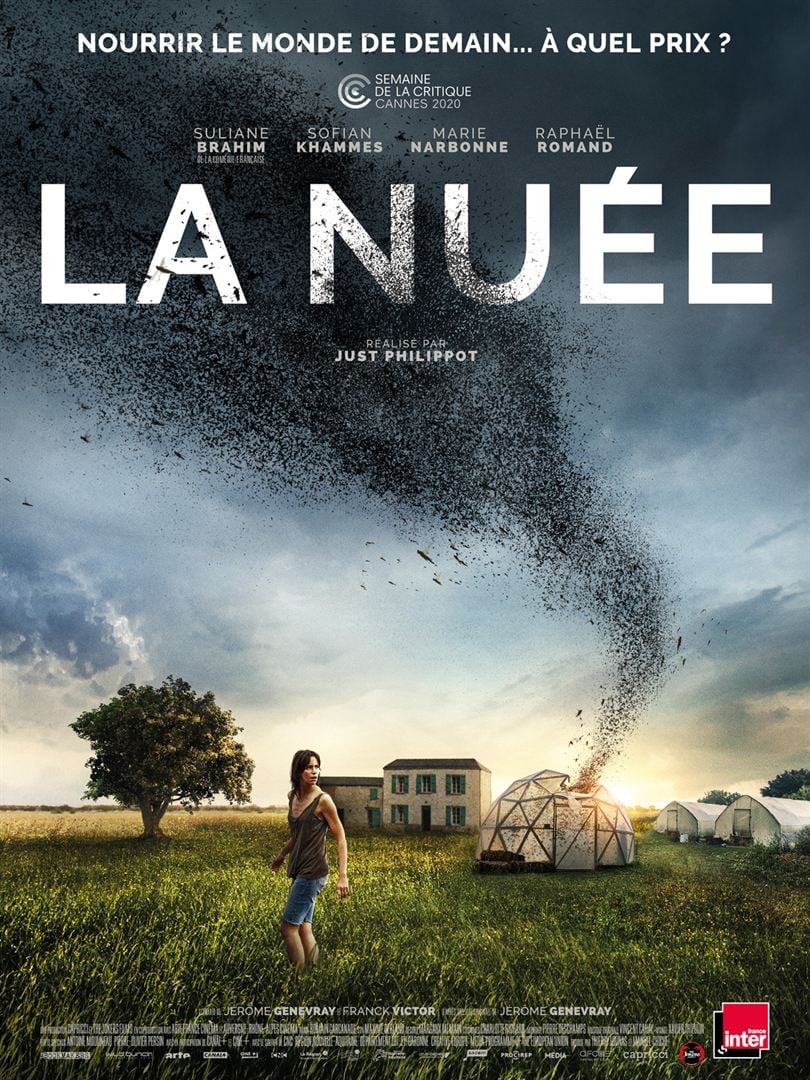

Philosophe de formation, la documentariste Éléonore Weber a glané sur YouTube des images de guerre déclassifiées filmées sur des théâtres d’opérations exterieures (Afghanistan, Irak, Sahel…) depuis des hélicoptères américains ou français. La voix off de Nathalie Richard les commente. Jeune veuve, Virginie (Suliane Brahim) s’occupe seule de sa fille et de son fils. Dans une ferme du Lot-et-Garonne, cette jeune agricultrice écoresponsable élève non sans mal des sauterelles dont elle tire une farine hyper-protéinée destinée à l’alimentation animale. Mais sa production n’est pas suffisante pour couvrir ses coûts. Tout change lorsque Virginie découvre par hasard que ses bêtes, trop peu charnues, enregistrent une croissance monstrueuse si on les nourrit avec du sang. Prête à tout pour sauver son exploitation, Virginie se lance dans une surenchère productiviste.

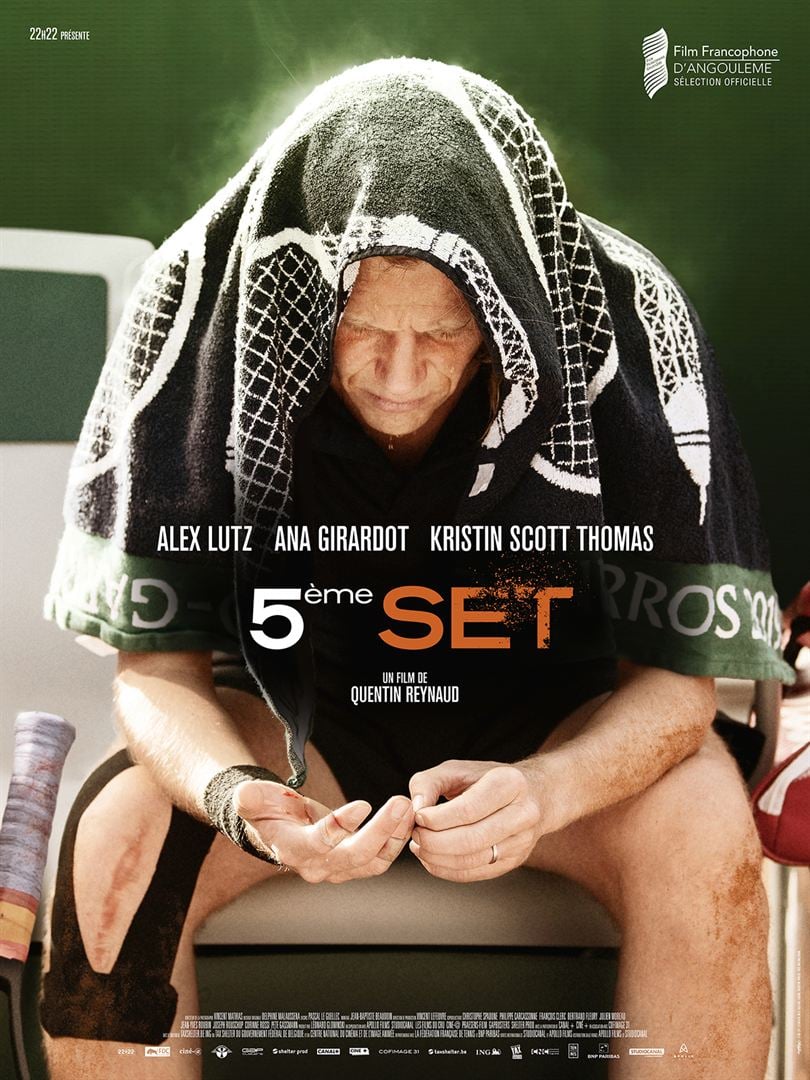

Jeune veuve, Virginie (Suliane Brahim) s’occupe seule de sa fille et de son fils. Dans une ferme du Lot-et-Garonne, cette jeune agricultrice écoresponsable élève non sans mal des sauterelles dont elle tire une farine hyper-protéinée destinée à l’alimentation animale. Mais sa production n’est pas suffisante pour couvrir ses coûts. Tout change lorsque Virginie découvre par hasard que ses bêtes, trop peu charnues, enregistrent une croissance monstrueuse si on les nourrit avec du sang. Prête à tout pour sauver son exploitation, Virginie se lance dans une surenchère productiviste. Thomas Edison (Alex Lutz) a été un jeune prodige du tennis plein d’avenir comme ce sport en connut tant. Mais après avoir échoué d’un cheveu à se qualifier en finale de Roland-Garros en 2001, il a plongé dans les profondeurs du classement ATP. Aujourd’hui, à près de trente-huit ans, marié à Ève (Ana Girardot), une ex-championne de tennis elle aussi, père d’un petit garçon, il vivote grâce à quelques maigres cachets et quelques cours particuliers.

Thomas Edison (Alex Lutz) a été un jeune prodige du tennis plein d’avenir comme ce sport en connut tant. Mais après avoir échoué d’un cheveu à se qualifier en finale de Roland-Garros en 2001, il a plongé dans les profondeurs du classement ATP. Aujourd’hui, à près de trente-huit ans, marié à Ève (Ana Girardot), une ex-championne de tennis elle aussi, père d’un petit garçon, il vivote grâce à quelques maigres cachets et quelques cours particuliers.