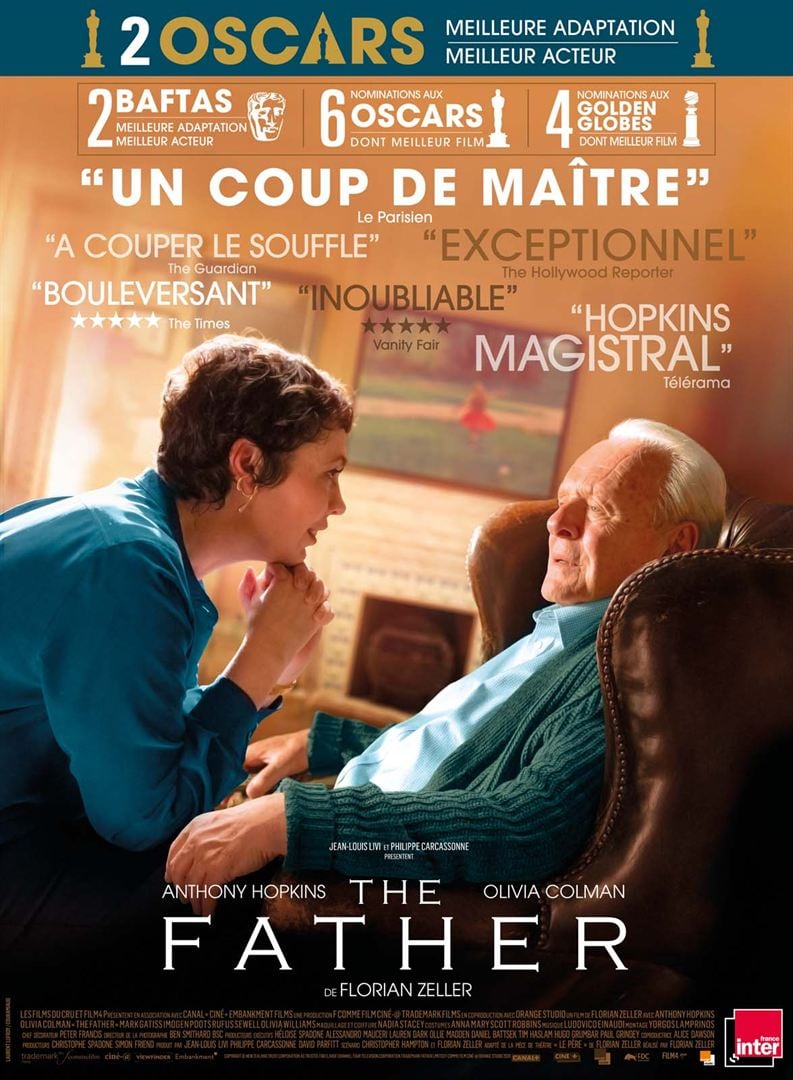

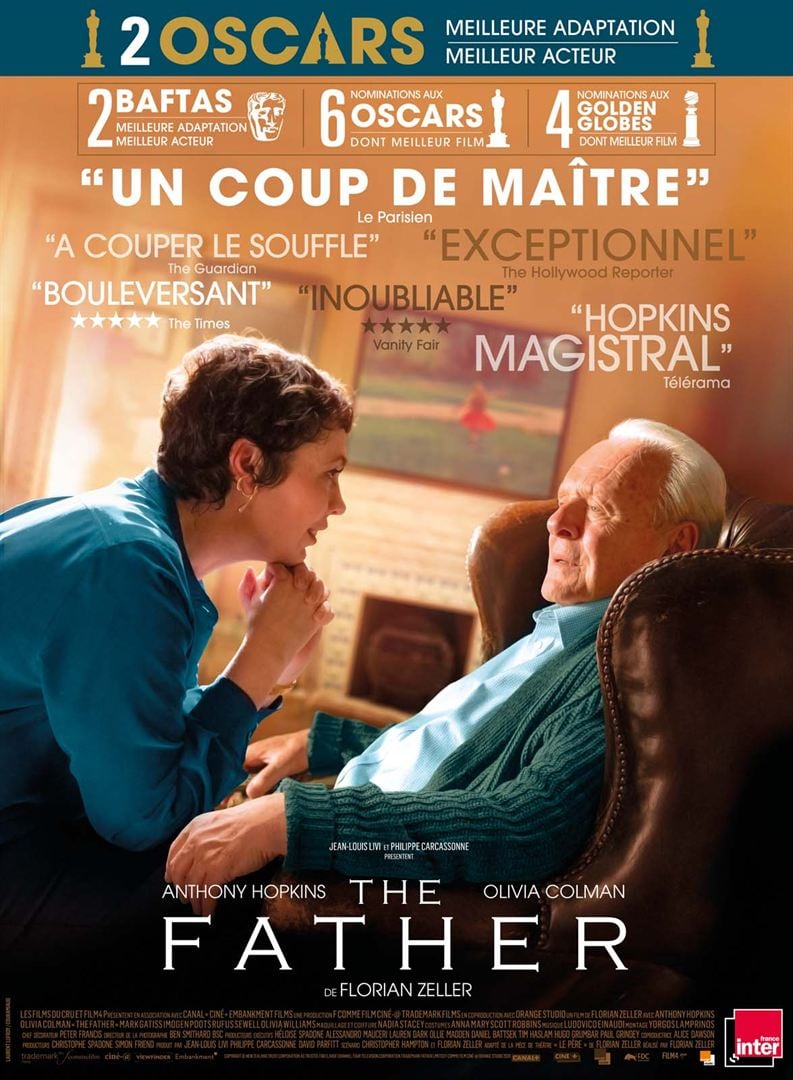

Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution.

Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution.

The Father arrive sur nos écrans précédé d’une réputation élogieuse. Il s’agit de l’adaptation de la pièce à succès de Florian Zeller, créée à Paris en 2012 avec Robert Hirsch, déjà auréolée d’un succès planétaire. Son créateur a réalisé lui-même son adaptation cinématographique qu’il est allé tourner à Londres. Bien que le film ne soit pas sorti en salles en 2020, il a obtenu six nominations aux Oscars et en a remporté deux : le prix du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et celui de la meilleure adaptation pour Florian Zeller et Christopher Hampton (l’immense scénariste britannique qui avait déjà signé notamment les scénarios des Liaisons dangereuses, de Carrington, de Reviens-moi ou de Perfect Mothers).

Ces éloges sont amplement mérités. On aurait pu redouter qu’ils parasitent la réception de ce film, que les attentes qu’ils auraient suscitées soient déçues, qu’il s’agisse en particulier d’un énième film tire-larmiste sur Alzheimer et les dégâts que cette maladie terrible cause, après Floride, Se souvenir des belles choses, Remember Me, Loin d’elle (un des films les plus bouleversants que j’aie jamais vu, adapté d’une courte nouvelle du prix Nobel Alice Munro), le dessin animé espagnol, remarquable de justesse La Tête en l’air, Still Alice qui valut à Julianne Moore un Oscar de la meilleure actrice en 2015, Les Plus Belles Années d’une vie, le dernier – et oubliable – Lelouch en date…. On pense aussi – même si je ne me souviens plus si son héroïne souffrait de cette maladie – à Amour, le chef d’oeuvre étouffant de Michael Hanneke et à Falling de Viggo Mortensen dont la sortie la semaine dernière vient percuter celle de The Father cette semaine.

Pourtant, le propos de The Father est sans surprise. Le résumé que j’en ai fait, comme ceux qu’on en lit, partout, aurait peut-être pu laisser augurer un de ces films hollywoodiens au twist improbable : Anthony ne souffrirait pas d’Alzheimer mais serait la victime innocente de sa fille, moins aimante qu’il n’y paraît, manipulée par un époux machiavélique (Rufus Sewell, le héros de la série Le Maître du haut chateau) pour faire passer son père pour fou et le chasser de son appartement. Il n’en est rien et c’est tant mieux : son sujet, son seul sujet est bien Alzheimer et la confusion que cause cette terrible maladie dégénérative aux ressorts médicaux encore inconnus.

Comment la filmer ? C’est là que Florian Zeller fait preuve de génie. Il aurait pu nous montrer, comme on s’était préparé à le voir et comme l’affiche un peu gnangnan du film nous l’avait laissé escompter, un face-à-face : d’un côté, Anthony Hopkins en chêne-qu’on-abat, figure emblématique du vieil homme digne que la maladie lentement fissure ; de l’autre Olivia Colman (qui fut si parfaite dans The Crown que je n’arrive plus à la regarder sans voir Elizabeth II et esquisser une révérence) en incarnation de l’amour filial sacrificiel, condamné par avance à échouer à enrayer la progression du mal.

il y a de ça bien sûr dans The Father. Mais il y a surtout autre chose. Florian Zeller ne se contente pas de montrer Alzheimer ; il la filme de l’intérieur en se glissant dans le cerveau dérangé d’Anthony. Comment fait-il ? En nous montrant la réalité distordue que son cerveau fabrique.

Dans un livre, le procédé est courant et facile. On peut écrire : « Ce matin, il rasa sa moustache » sans pour autant être absolument certain que le héros ait réellement rasé ladite moustache ou que, au contraire, comme d’ailleurs ses proches vont le lui dire toute la journée et les jours suivants, il ait imaginé dans son esprit confus avoir rasé une moustache qu’il n’avait jamais portée.

Au cinéma, le procédé semble a priori impossible : si on voit le héros se raser sa moustache, c’est, sans l’ombre d’un doute possible, qu’il en avait une.

Sauf si…. sauf si l’image que l’on voit n’est pas réelle mais produite par l’esprit du personnage. Tel est précisément le procédé, qui flirte avec le fantastique polanskien, que Zeller utilise dans The Father ouvrant sous les pieds de Anthony – et sous ceux des spectateurs époustouflés qui l’accompagnent dans sa chute – un abîme et un abyme.

L’abime, c’est le vertige qu’éprouve le héros devant son état dégradé. Une réalité que le film nous fait toucher du doigt et nous fait partager jusqu’à son ultime scène qui se voudrait la plus déchirante – même si j’y vois le seul point faible du film.

La mise en abyme, c’est le récit déstructuré d’un temps dilaté où les temporalités se confondent et se superposent, où les lieux se ressemblent et se rassemblent, où les personnages intervertissent leur rôle. L’épisode le plus magistral, celui qu’on montrera dans les écoles de cinéma, étant cette discussion autour de la table du repas auquel Anthony assiste – ou croit assister – dont les derniers mots sont les échos vertigineux des premiers.

Bien sûr, on m’opposera que The Father n’est pas bien gai, qu’en ces jours de déconfinement, on n’a pas envie de s’enfermer dans un appartement londonien, aussi cossu soit-il, en compagnie d’un vieillard malade, même s’il est interprété par le cannibale du Silence des agneaux ou le majordome de Les Vestiges du jour. Dont acte. Mais qui a dit que le cinéma devait être gai ?

La bande-annonce

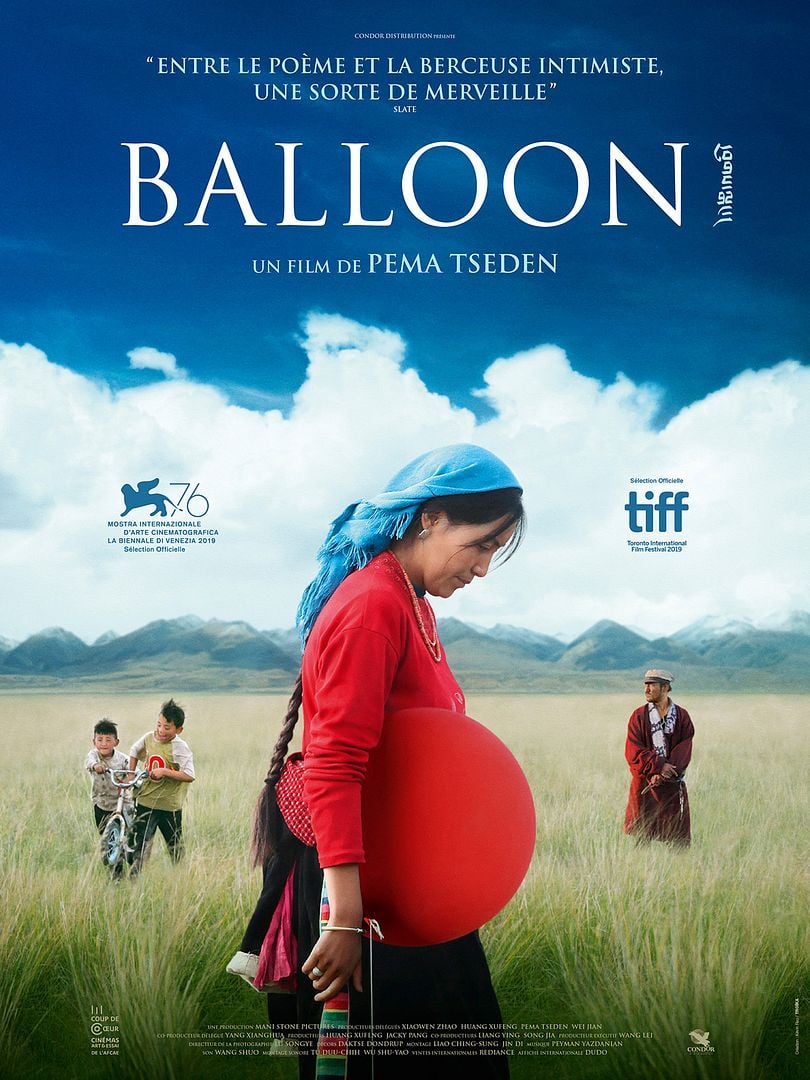

Drolkar et son mari Dragye mènent une vie heureuse dans les hauts plateaux tibétains, sur les rives du lac Kokonor avec leurs trois enfants. L’aîné va déjà au collège à la ville tandis que les deux facétieux cadets aident leur père et leur grand-père à la ferme. Pour éviter de tomber une quatrième fois enceinte, Drolkar utilise les préservatifs distribués au compte-gouttes à l’hôpital au risque que ses enfants les lui subtilisent pour en faire des ballons gonflables. C’est ainsi qu’elle tombera enceinte et sera confrontée à un cruel dilemme : avorter pour se conformer à la politique officielle de l’enfant unique (qui, exceptionnellement, tolère trois enfants au Tibet, mais pas un de plus) ? ou garder cet enfant comme le lui demande son mari auquel le lama vient de dire que son père récemment décédé est sur le point de se réincarner ?

Drolkar et son mari Dragye mènent une vie heureuse dans les hauts plateaux tibétains, sur les rives du lac Kokonor avec leurs trois enfants. L’aîné va déjà au collège à la ville tandis que les deux facétieux cadets aident leur père et leur grand-père à la ferme. Pour éviter de tomber une quatrième fois enceinte, Drolkar utilise les préservatifs distribués au compte-gouttes à l’hôpital au risque que ses enfants les lui subtilisent pour en faire des ballons gonflables. C’est ainsi qu’elle tombera enceinte et sera confrontée à un cruel dilemme : avorter pour se conformer à la politique officielle de l’enfant unique (qui, exceptionnellement, tolère trois enfants au Tibet, mais pas un de plus) ? ou garder cet enfant comme le lui demande son mari auquel le lama vient de dire que son père récemment décédé est sur le point de se réincarner ?

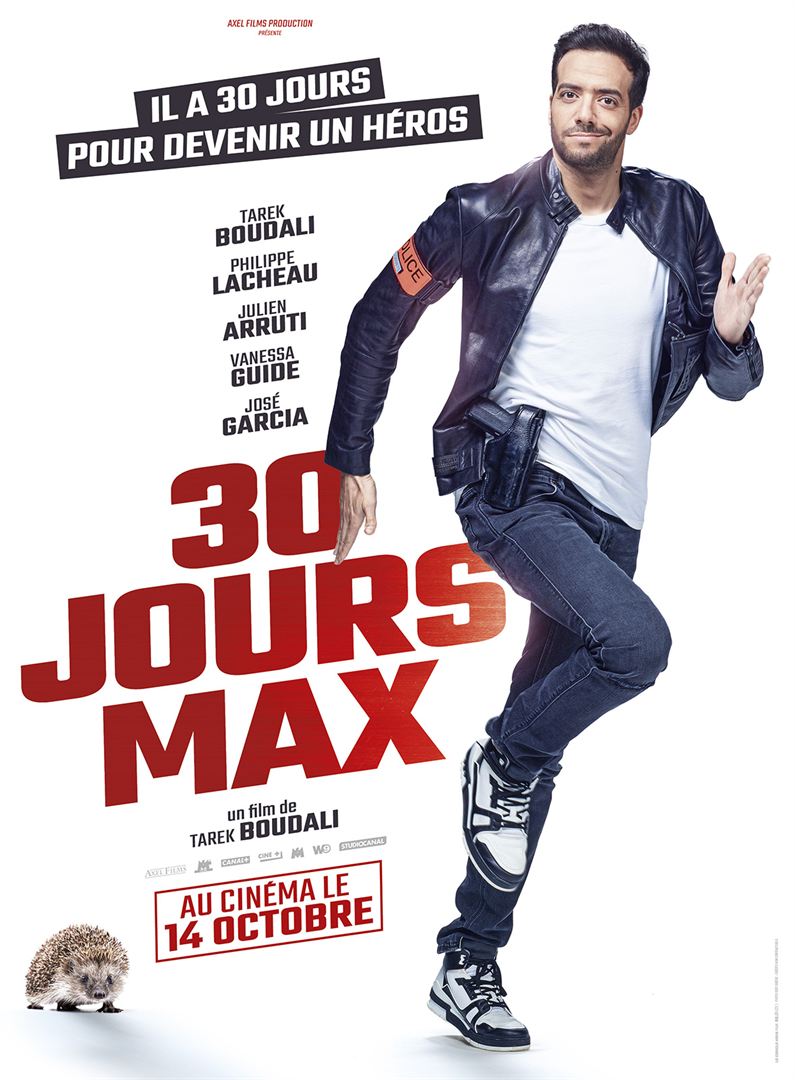

Rayane (Tarek Boudali) est un brave garçon du 9-3, la main sur le cœur, toujours prêt à rendre service, au risque souvent qu’on abuse de sa gentillesse. Depuis la mort de son père, il vit avec sa grand-mère (Marie-Anne Chazel) et Linda (Reem Kherici), son ex qui campe insolemment dans son appartement alors que le couple a rompu depuis des mois.

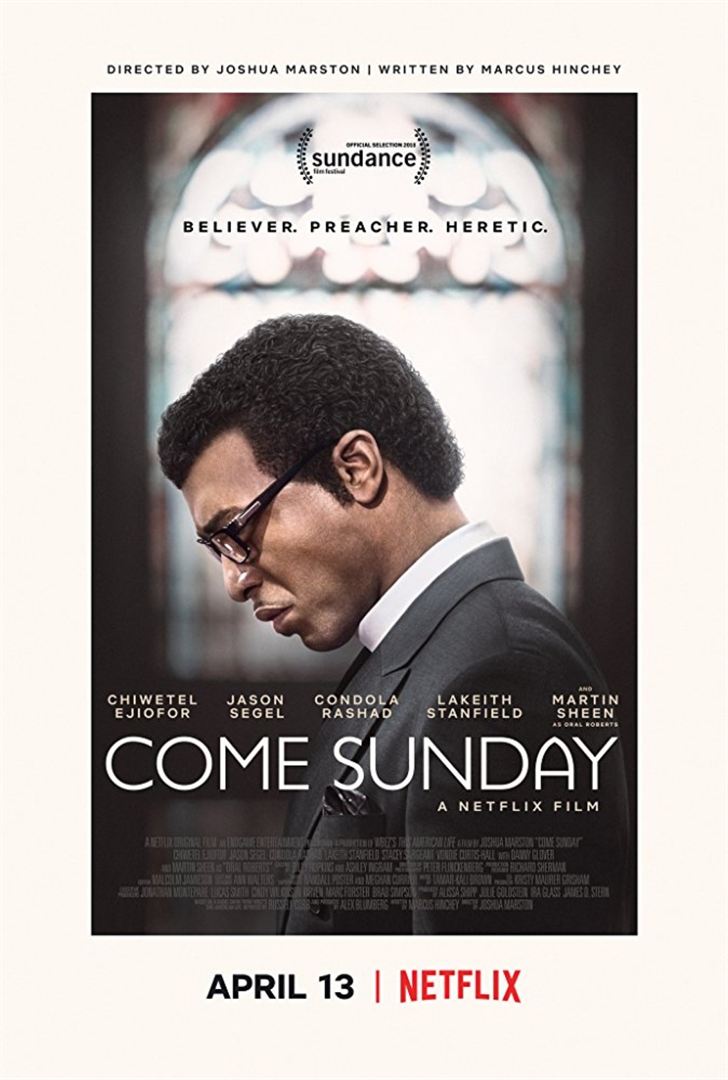

Rayane (Tarek Boudali) est un brave garçon du 9-3, la main sur le cœur, toujours prêt à rendre service, au risque souvent qu’on abuse de sa gentillesse. Depuis la mort de son père, il vit avec sa grand-mère (Marie-Anne Chazel) et Linda (Reem Kherici), son ex qui campe insolemment dans son appartement alors que le couple a rompu depuis des mois. Crise de foi. Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor) est un pasteur pentecôtiste born-again à qui tout semble sourire. Ses prêches enflammés attirent un public nombreux, noir et blanc, dans son Église de Tulsa dans l’Oklahoma. Il est marié à Gina (Condola Rashad), une femme sublime, qui lui a donné deux beaux enfants. Le célèbre télévangéliste Oral Roberts (Martin Sheen) le considère comme son fils spirituel et le destine à sa succession.

Crise de foi. Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor) est un pasteur pentecôtiste born-again à qui tout semble sourire. Ses prêches enflammés attirent un public nombreux, noir et blanc, dans son Église de Tulsa dans l’Oklahoma. Il est marié à Gina (Condola Rashad), une femme sublime, qui lui a donné deux beaux enfants. Le célèbre télévangéliste Oral Roberts (Martin Sheen) le considère comme son fils spirituel et le destine à sa succession. Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution.

Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution. Alain Delage (Grégoire Colin) est un Français, travaillant pour une compagnie d’audit. Il a été missionné au Haut-Karabakh, cette enclave arménienne en Azerbaïdjan, pour y autoriser la réouverture de l’aéroport international de Stepanakert. Il débarque dans un aéroport fantôme, trop proche de la ligne de cessez-le-feu pour qu’aucun avion ne prenne le risque d’y atterrir, et suscite chez ses hôtes l’immense espoir d’un avis positif qui desserrerait l’étau qui les broie.

Alain Delage (Grégoire Colin) est un Français, travaillant pour une compagnie d’audit. Il a été missionné au Haut-Karabakh, cette enclave arménienne en Azerbaïdjan, pour y autoriser la réouverture de l’aéroport international de Stepanakert. Il débarque dans un aéroport fantôme, trop proche de la ligne de cessez-le-feu pour qu’aucun avion ne prenne le risque d’y atterrir, et suscite chez ses hôtes l’immense espoir d’un avis positif qui desserrerait l’étau qui les broie. Dans le Japon des Tokugawa, neuf jeunes samouraïs naïfs et idéalistes se sont unis pour dénoncer la corruption qui gangrène leur clan. Mais leur lettre échoue entre les mains de Kikui, le chef de la police, qui s’avère en fait être l’instigateur de ce réseau. Les neuf idéalistes sont sauvés par l’arrivée providentielle d’un mystérieux rōnin, cynique et terre-à-terre, mais maître indépassable dans l’art du sabre. Avec son aide, ils vont délivrer le grand chambellan, son épouse et sa fille, kidnappés par Kikui.

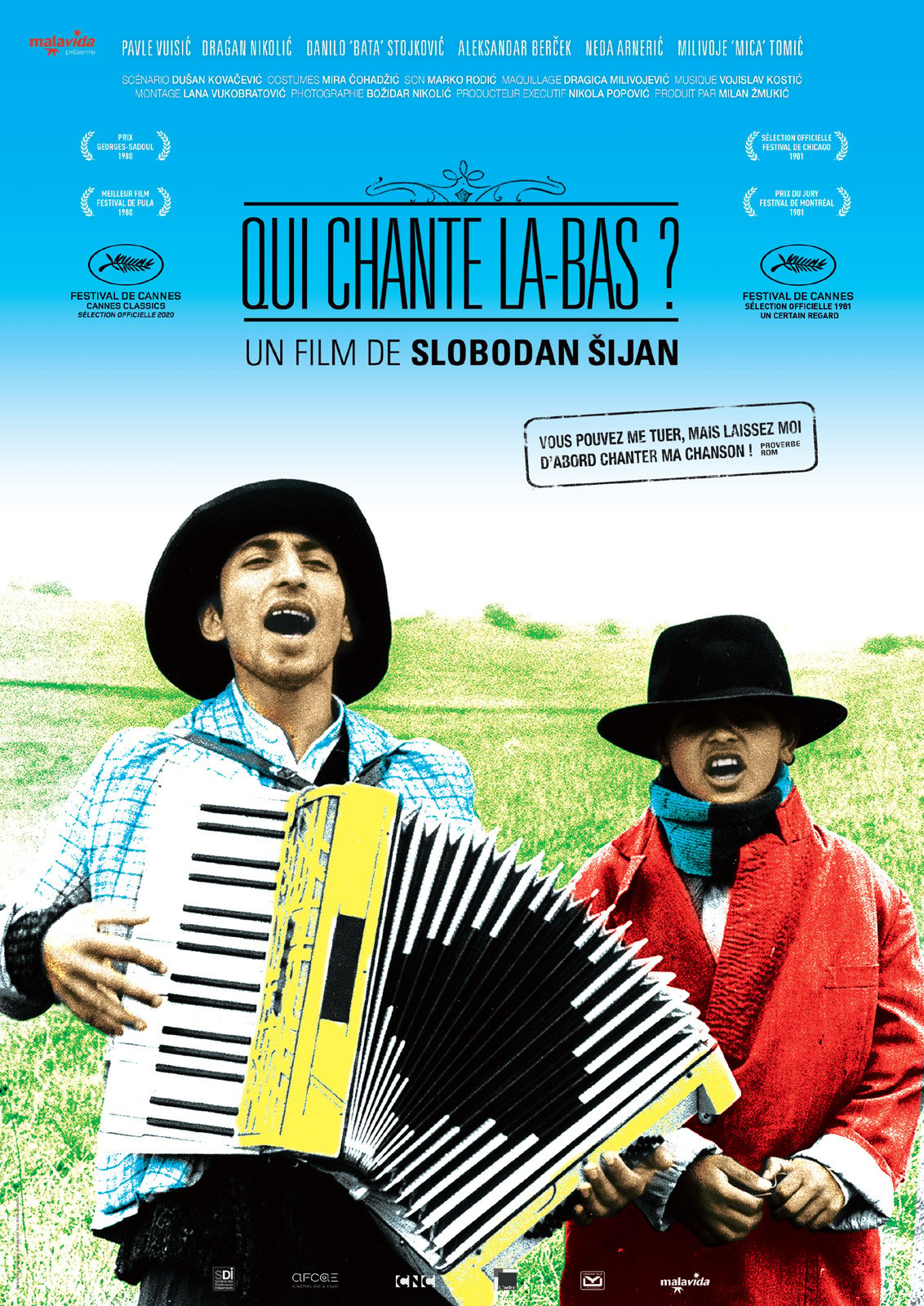

Dans le Japon des Tokugawa, neuf jeunes samouraïs naïfs et idéalistes se sont unis pour dénoncer la corruption qui gangrène leur clan. Mais leur lettre échoue entre les mains de Kikui, le chef de la police, qui s’avère en fait être l’instigateur de ce réseau. Les neuf idéalistes sont sauvés par l’arrivée providentielle d’un mystérieux rōnin, cynique et terre-à-terre, mais maître indépassable dans l’art du sabre. Avec son aide, ils vont délivrer le grand chambellan, son épouse et sa fille, kidnappés par Kikui. L’action se déroule en avril 1941, en Yougoslavie, à la veille de l’occupation allemande. Une dizaine de personnes montent dans un bus pour se rendre dans la capitale : un ancien combattant, un chanteur de charme, un couple de jeunes mariés, deux musiciens tziganes, un chasseur, un tuberculeux, un journaliste germanophile…. Le véhicule, en piteux état, propriété de Miško Krstić, conduit par son propre fils, un simple d’esprit, rencontrera sur son chemin bien des obstacles avant d’arriver à destination.

L’action se déroule en avril 1941, en Yougoslavie, à la veille de l’occupation allemande. Une dizaine de personnes montent dans un bus pour se rendre dans la capitale : un ancien combattant, un chanteur de charme, un couple de jeunes mariés, deux musiciens tziganes, un chasseur, un tuberculeux, un journaliste germanophile…. Le véhicule, en piteux état, propriété de Miško Krstić, conduit par son propre fils, un simple d’esprit, rencontrera sur son chemin bien des obstacles avant d’arriver à destination. Tongues Untied est un documentaire de cinquante-cinq minutes réalisé pour la télévision en 1989. Le financement public dont il avait bénéficié aux Etats-Unis avait suscité une polémique : les milieux conservateurs américains ont reproché au National Endowment for the Arts de financer une œuvre pornographique.

Tongues Untied est un documentaire de cinquante-cinq minutes réalisé pour la télévision en 1989. Le financement public dont il avait bénéficié aux Etats-Unis avait suscité une polémique : les milieux conservateurs américains ont reproché au National Endowment for the Arts de financer une œuvre pornographique. Amis pour la vie, Jean-Gab (David Marsais) et Manu (Grégoire Ludig) n’ont pas inventé le fil à couper le beurre. Associé à une combine louche – apporter contre 500 euros une mystérieuse mallette à son riche propriétaire – Manu vole une vieille Mercédès dont le coffre contient… une mouche géante. Sans guère d’hésitation, les deux compères abandonnent leur mission pour dresser la mouche. Ils kidnappent le propriétaire d’un camping car (Bruno Lochet) avant de croiser la route de Cécile (India Hair) qui croit reconnaître dans Manu un ancien amoureux. Cécile habite avec son frère (Romé Elvis) et deux amies (Adèle Exarchopoulos et Coralie Russier) la grande villa de ses parents en bord de mer où elle accueillera quelque temps Jean-Gab, Manu… et leur mouche géante.

Amis pour la vie, Jean-Gab (David Marsais) et Manu (Grégoire Ludig) n’ont pas inventé le fil à couper le beurre. Associé à une combine louche – apporter contre 500 euros une mystérieuse mallette à son riche propriétaire – Manu vole une vieille Mercédès dont le coffre contient… une mouche géante. Sans guère d’hésitation, les deux compères abandonnent leur mission pour dresser la mouche. Ils kidnappent le propriétaire d’un camping car (Bruno Lochet) avant de croiser la route de Cécile (India Hair) qui croit reconnaître dans Manu un ancien amoureux. Cécile habite avec son frère (Romé Elvis) et deux amies (Adèle Exarchopoulos et Coralie Russier) la grande villa de ses parents en bord de mer où elle accueillera quelque temps Jean-Gab, Manu… et leur mouche géante. Liz (Noée Abita) a quinze ans et une seule passion : le ski alpin. Elle vient d’intégrer la section sport-étude du lycée de Bourg Saint-Maurice. Son entraîneur, Fred (Jérémie Renier), est connu pour son exigence mais aussi pour son efficacité. Il a tôt fait de repérer Liz et de la pousser dans ses retranchements pour qu’elle se dépasse.

Liz (Noée Abita) a quinze ans et une seule passion : le ski alpin. Elle vient d’intégrer la section sport-étude du lycée de Bourg Saint-Maurice. Son entraîneur, Fred (Jérémie Renier), est connu pour son exigence mais aussi pour son efficacité. Il a tôt fait de repérer Liz et de la pousser dans ses retranchements pour qu’elle se dépasse.