Ocho est argentin et vit à New York. Javi est espagnol et vit à Berlin. Les deux hommes se rencontrent à Barcelone, se draguent, se plaisent et couchent ensemble. Coup d’un soir ? ou début d’une grande histoire d’amour ?

Ocho est argentin et vit à New York. Javi est espagnol et vit à Berlin. Les deux hommes se rencontrent à Barcelone, se draguent, se plaisent et couchent ensemble. Coup d’un soir ? ou début d’une grande histoire d’amour ?

Fin de siècle – dont la signification du titre me sera restée mystérieuse – débute, comme je viens de le présenter, suivant une trame assez banale. On escompte une histoire d’amour gay intercontinentale avec son lot d’obstacles à surmonter, de retrouvailles heureuses, de séparations forcées.

Mais le film prend une autre direction. Les deux acteurs font un bond en arrière de vingt années, à une époque qui correspond peut-être à cette « fin de siècle » qui a été choisie pour titre. Sans que leur physique ait changé pour autant, Ocho et Javi se rencontrent pour la première fois à Barcelone dans une situation bien différente que celle qu’ils viennent de vivre : Ocho est accueillie chez une amie Sonia, dont Javi est le compagnon.

Souvenir ? Rêve ? L’ambiguïté n’est jamais levée. Une troisième temporalité parallèle sera dessinée un peu plus tard achevant de semer le trouble chez le spectateur.

On dirait un « Tenet sans pétarade » ou un « Hong Sangsoo gay » (ces analogismes très bien trouvés ne sont hélas pas de moi mais, pour le premier du Monde et pour le second de Télérama). Fin de siècle nous balade dans la torpeur catalane d’une fin d’été, comme l’avait fait récemment Eva en août dans la capitale espagnole. Le film est sensuel, séduisant, aussi agréable à regarder que le sont ses deux acteurs principaux, sexy à souhait. Il livre en passant, l’air de rien, quelques réflexions touchantes sur le couple, la séparation, la fidélité, l’homoparentalité. Mais son procédé sophistiqué sinon gratuit ne fonctionne pas.

Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche.

Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche. Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir.

Un père, capitaine au long cours, revient à Chongqinq, au Sichuan, où il a quitté quinze ans plus tôt femme et enfant. Son fils vient d’être tué lors d’un fait divers sanglant : une prise d’otages dont il a été l’auteur dans un supermarché et qui a mal tourné. Le père cherche à comprendre les circonstances de ce drame. Pour ce faire, il reprend contact avec ses proches : son ex-épouse qui lui reproche amèrement sa défection, un ami de longue date dont le propre fils était très proche du sien, le docteur que son fils a pris en otage et enfin la jeune femme qui venait de le quitter en le plongeant dans le désespoir. Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin pendant onze mois avant son arrestation à Calluire en juin 1943. Alias Caracalla raconte ses trois années de Résistance depuis son départ de France en juin 1940 jusqu’à ce funeste épilogue. Il raconte surtout la mue d’un homme, âgé de vingt ans à peine en 1940, farouchement patriote, élevé dans la haine de la République et du Juif, qui saura dépasser ses préjugés en s’engageant dans la France libre.

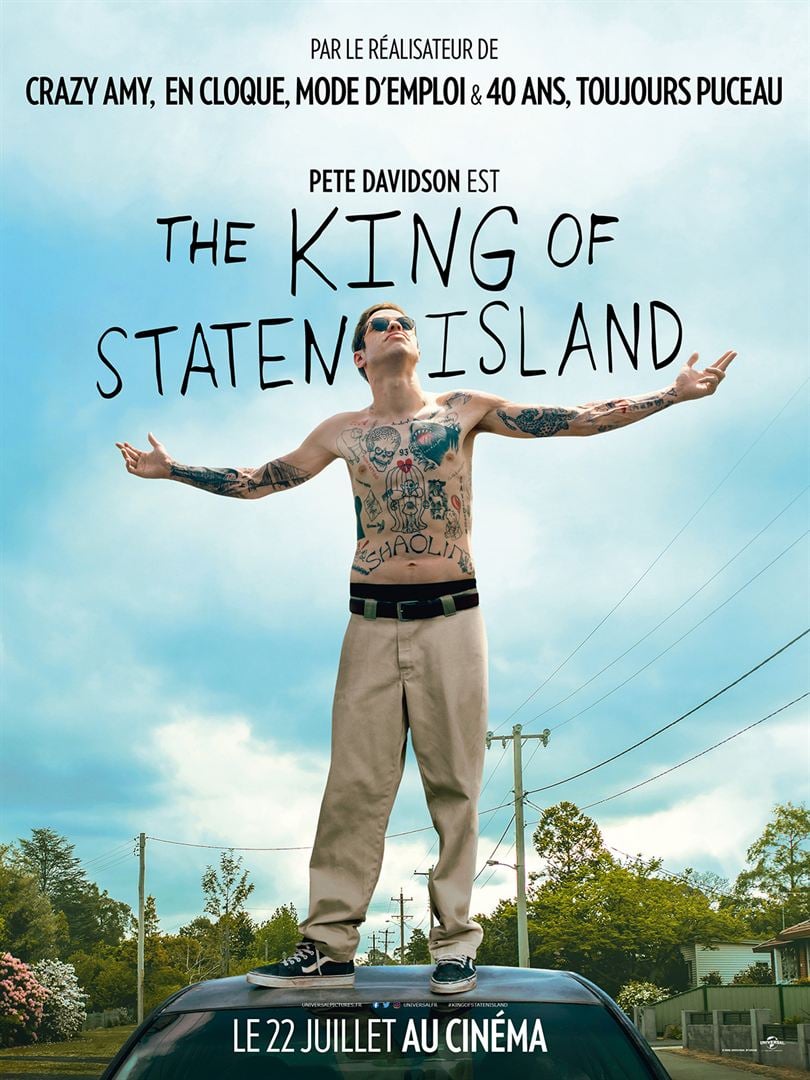

Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin pendant onze mois avant son arrestation à Calluire en juin 1943. Alias Caracalla raconte ses trois années de Résistance depuis son départ de France en juin 1940 jusqu’à ce funeste épilogue. Il raconte surtout la mue d’un homme, âgé de vingt ans à peine en 1940, farouchement patriote, élevé dans la haine de la République et du Juif, qui saura dépasser ses préjugés en s’engageant dans la France libre. Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités.

Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités. Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire.

Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire. Annie (Kristen Wiig) a trente-cinq ans. Tout va de travers dans sa vie. La pâtisserie qu’elle avait fondée à Milwaukee a déposé son bilan. Son fiancé qui la dirigeait avec elle l’a quittée. Son nouveau copain (Jon Hamm, la vedette de Mad Men) est un mufle. Seule source de réconfort : sa meilleure amie, Lilian (Maya Rudolph), s’est fiancée et a demandé à Annie de préparer son mariage. Mais composer avec les quatre demoiselles d’honneur et ne pas se faire éclipser par Helen (Rose Byrne) ne va pas s’avérer si facile.

Annie (Kristen Wiig) a trente-cinq ans. Tout va de travers dans sa vie. La pâtisserie qu’elle avait fondée à Milwaukee a déposé son bilan. Son fiancé qui la dirigeait avec elle l’a quittée. Son nouveau copain (Jon Hamm, la vedette de Mad Men) est un mufle. Seule source de réconfort : sa meilleure amie, Lilian (Maya Rudolph), s’est fiancée et a demandé à Annie de préparer son mariage. Mais composer avec les quatre demoiselles d’honneur et ne pas se faire éclipser par Helen (Rose Byrne) ne va pas s’avérer si facile. Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer.

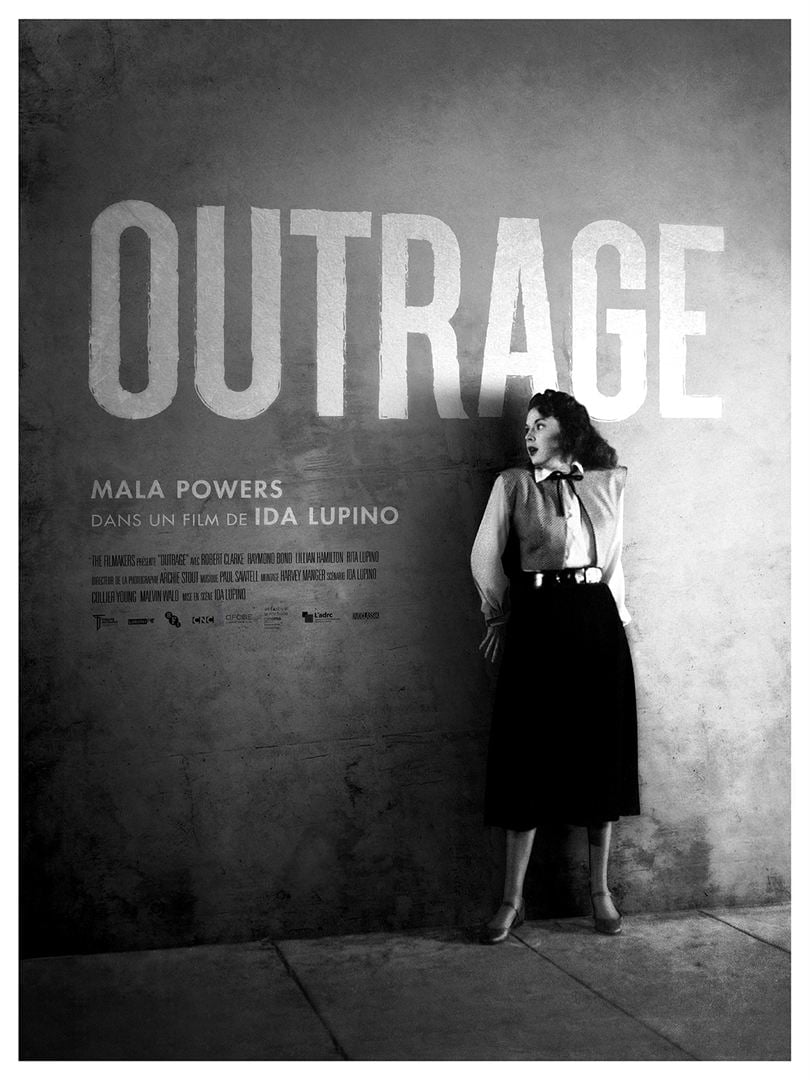

Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer. Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même.

Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même. White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism.

White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism.