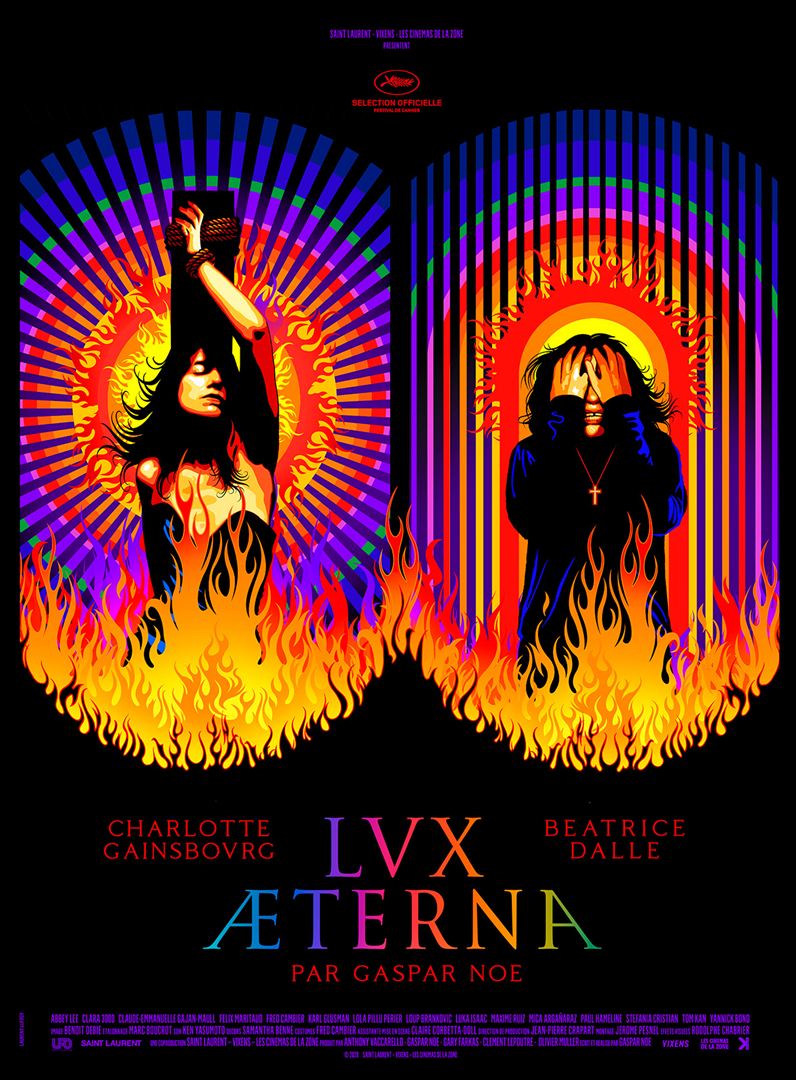

Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève….

Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève….

Lux Æterna est un objet filmique non identifié. Œuvre de commande de la maison Yves Saint Laurent, dans le cadre de « Self », un projet qui invite différents artistes à réinterpréter les collections et l’esprit de la maison de haute couture, il a été présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2019. Carte blanche était laissée à Gaspar Noé dont la seule contrainte était d’utiliser des costumes et des visages de la marque (on reconnaît les top models Abbey Lee et Mica Argañaraz).

Il a tourné un moyen métrage d’une durée bâtarde : cinquante et une minutes, trop long pour un simple clip publicitaire, trop court pour un vrai film qui nous aurait laissé le temps de nous familiariser avec ses personnages et de nous raconter une histoire.

On y retrouve la patte du réalisateur franco-argentin, notamment son goût pour les atmosphères confinées, pour les longs plans séquences qui suivent les acteurs dans leurs pérégrinations labyrinthiques dans des décors exigus. De ce double point de vue, Lux Æterna rappelle Climax, son dernier film. On y retrouve aussi ses obsessions pour des thèmes border line, ici la sorcellerie à laquelle, on le sent, il aurait aimé consacrer un film plus long.

La partie la plus réussie de ce moyen métrage est le dialogue qui l’ouvre d’une douzaine de minutes entre les deux actrices. Laissant la place à l’improvisation, elles y évoquent quelques souvenirs de tournage désopilants. On les découvre égales à elles-mêmes : Béatrice Dalle, complètement chtarbée, Charlotte Gainsbourg plus pudique. Et on regrette presque que ces échanges improvisés ne durent plus longtemps et cèdent la place aux délires stroboscopiques et bruyants de Gaspar Noé.

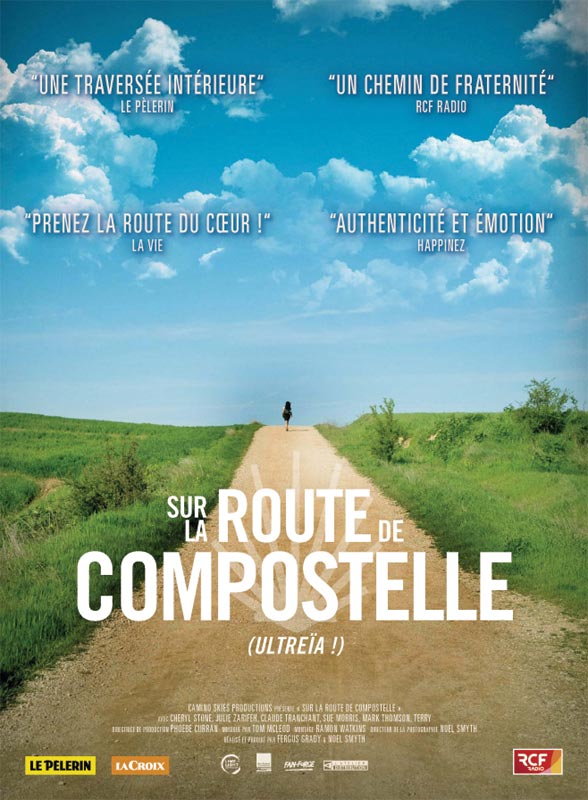

Chaque année plusieurs centaines de milliers de randonneurs du monde entier font le pèlerinage de Compostelle. Son succès n’a cessé de croitre, attirant des foules sans cesse plus nombreuses, en quête tout à la fois de grand air, de spiritualité et de dépassement. D’ailleurs, la soixantaine approchant à grands pas, je me dis qu’il serait temps que, moi aussi, je m’y prépare. Ce serait de mon âge…

Chaque année plusieurs centaines de milliers de randonneurs du monde entier font le pèlerinage de Compostelle. Son succès n’a cessé de croitre, attirant des foules sans cesse plus nombreuses, en quête tout à la fois de grand air, de spiritualité et de dépassement. D’ailleurs, la soixantaine approchant à grands pas, je me dis qu’il serait temps que, moi aussi, je m’y prépare. Ce serait de mon âge… Hatidze est une vieille paysanne macédonienne qui vit seule avec sa mère impotente. Les deux femmes habitent un hameau en ruines, vidé de ses habitants dans un coin reculé de la Macédoine du nord, sans eau ni électricité. Hatidze y cultive le miel en suivant les méthodes séculaires que ses ancêtres lui ont transmises et va en faire le commerce dans la capitale.

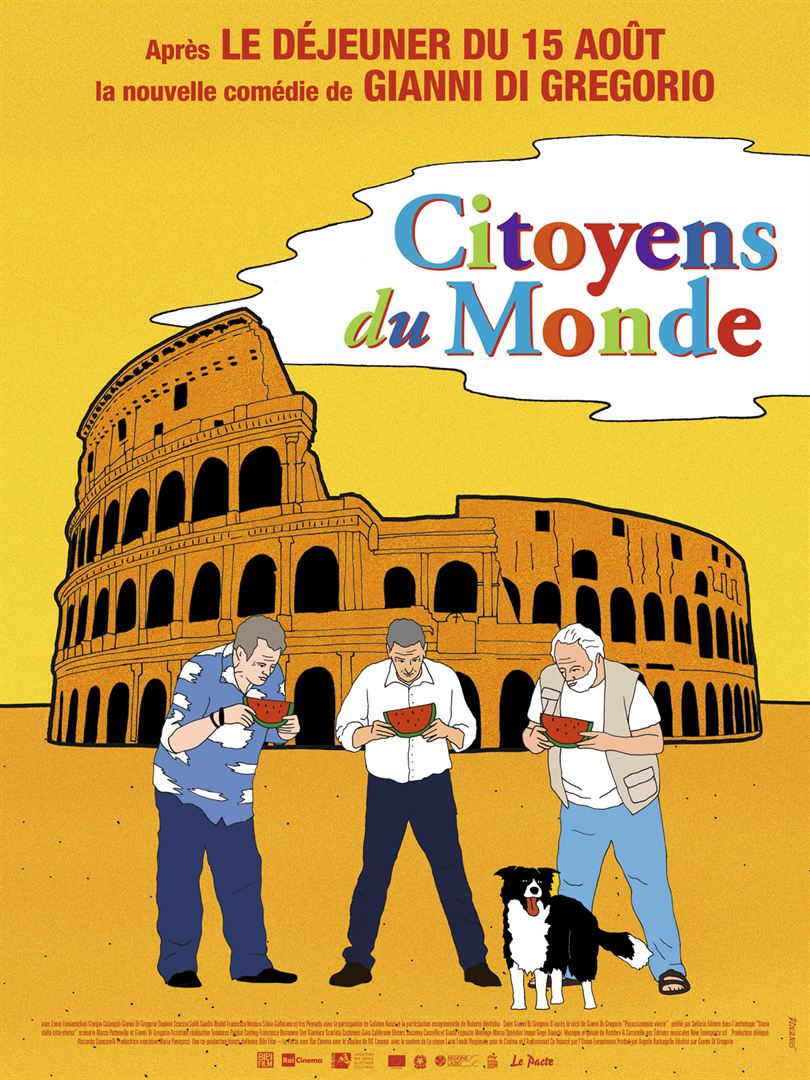

Hatidze est une vieille paysanne macédonienne qui vit seule avec sa mère impotente. Les deux femmes habitent un hameau en ruines, vidé de ses habitants dans un coin reculé de la Macédoine du nord, sans eau ni électricité. Hatidze y cultive le miel en suivant les méthodes séculaires que ses ancêtres lui ont transmises et va en faire le commerce dans la capitale. Le Professeur et Giorgio sont deux septuagénaires romains qui tirent le diable par la queue avec une retraite de misère. Sans attaches, sans amis, sans guère d’argent, ils rêvent à un ailleurs où l’herbe serait plus verte – et la bière moins chère. Ils sont bientôt rejoints dans leur projet de départ par un troisième larron, Attilio, brocanteur du dimanche. Où partir ? Cuba ? Bali ? les Açores ?

Le Professeur et Giorgio sont deux septuagénaires romains qui tirent le diable par la queue avec une retraite de misère. Sans attaches, sans amis, sans guère d’argent, ils rêvent à un ailleurs où l’herbe serait plus verte – et la bière moins chère. Ils sont bientôt rejoints dans leur projet de départ par un troisième larron, Attilio, brocanteur du dimanche. Où partir ? Cuba ? Bali ? les Açores ? Le jour même d’une brutale rupture sentimentale, Ondine (Paula Beer) fait la connaissance de Christoph (Franz Rogowski). Entre l’historienne spécialiste de l’urbanisme de la capitale et le scaphandrier, c’est le coup de foudre immédiat. Mais la relation entre les deux êtres semble influencée par des forces qui les dépassent.

Le jour même d’une brutale rupture sentimentale, Ondine (Paula Beer) fait la connaissance de Christoph (Franz Rogowski). Entre l’historienne spécialiste de l’urbanisme de la capitale et le scaphandrier, c’est le coup de foudre immédiat. Mais la relation entre les deux êtres semble influencée par des forces qui les dépassent. Atteinte dune maladie neurologique dégénérative, Lily (Susan Sarandon) a demandé à son mari Paul (Sam Neill) de l’aider à mourir avant la perte irréversible de son autonomie. Elle a réuni autour d’elle ceux qu’elle aime : Jennifer, sa fille aînée (Kate Winslet), son mari et son fils de quinze ans, Anna, sa cadette avec sa compagne Chris, et enfin Liz son amie de toujours.

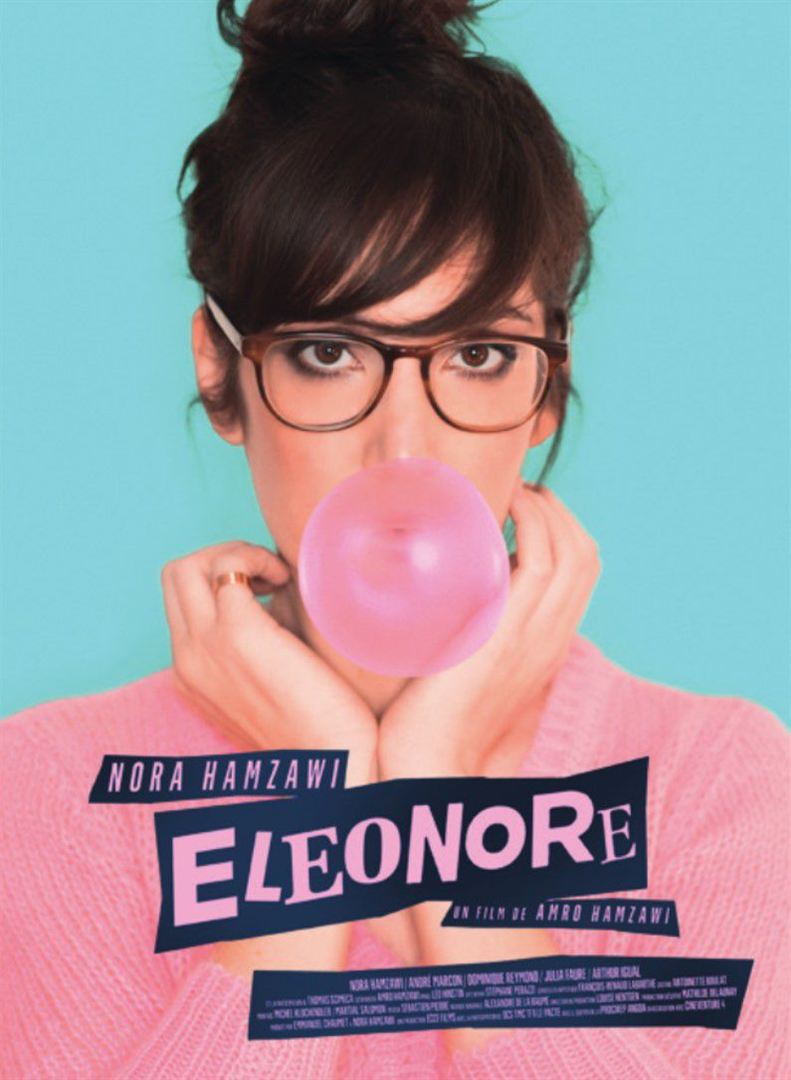

Atteinte dune maladie neurologique dégénérative, Lily (Susan Sarandon) a demandé à son mari Paul (Sam Neill) de l’aider à mourir avant la perte irréversible de son autonomie. Elle a réuni autour d’elle ceux qu’elle aime : Jennifer, sa fille aînée (Kate Winslet), son mari et son fils de quinze ans, Anna, sa cadette avec sa compagne Chris, et enfin Liz son amie de toujours. Éléonore (Nora Hamzawi) a trente-quatre ans et sa vie est dans une impasse : sans relation amoureuse stable (elle enchaîne les rencontres d’un soir), sans emploi (elle vient de se faire virer du fast food où elle travaillait sans passion), sans avenir dans la littérature (son manuscrit, trop volumineux, trop plombant, est systématiquement refusé), elle sombre dans la dépression. Sa mère (Dominique Reymond) et sa sœur (Julia Faure) l’exhortent à se reprendre en main et lui trouvent un travail auprès d’un éditeur acariâtre (André Marcon).

Éléonore (Nora Hamzawi) a trente-quatre ans et sa vie est dans une impasse : sans relation amoureuse stable (elle enchaîne les rencontres d’un soir), sans emploi (elle vient de se faire virer du fast food où elle travaillait sans passion), sans avenir dans la littérature (son manuscrit, trop volumineux, trop plombant, est systématiquement refusé), elle sombre dans la dépression. Sa mère (Dominique Reymond) et sa sœur (Julia Faure) l’exhortent à se reprendre en main et lui trouvent un travail auprès d’un éditeur acariâtre (André Marcon).

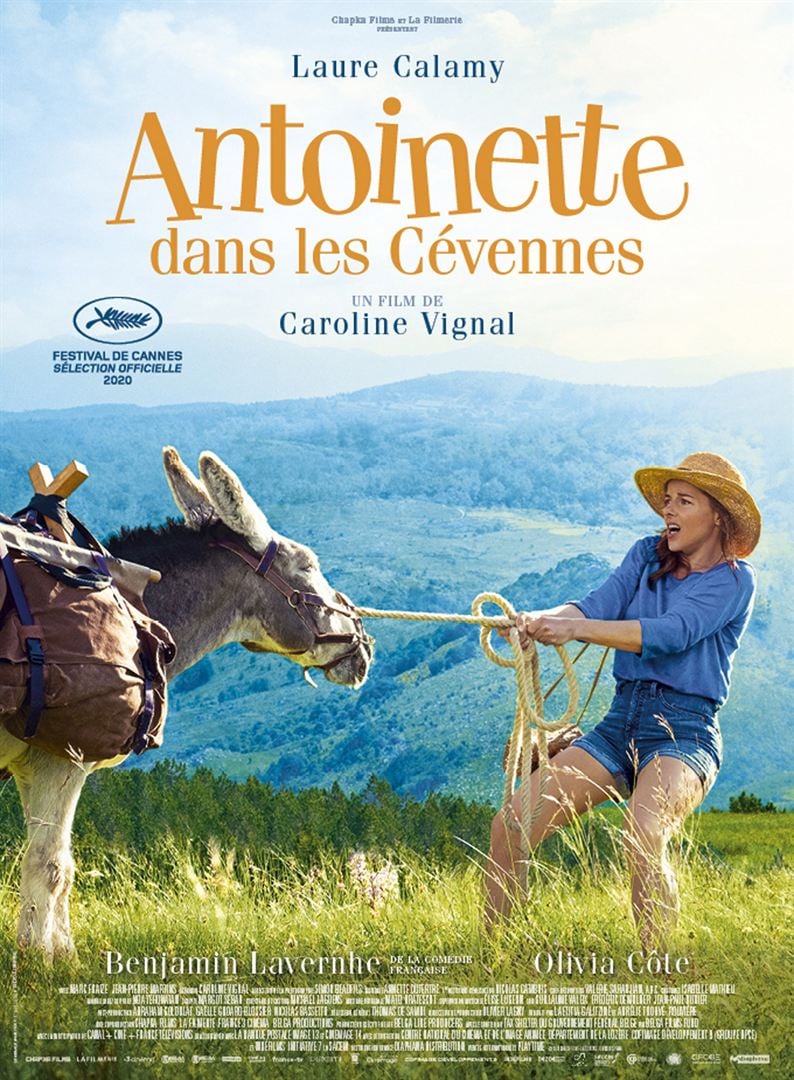

La trentaine gentiment barrée, Antoinette (Laure Calamy) est professeure des écoles à Paris. Elle est la maîtresse d’Alice, une ravissante gamine de CM2. Elle est aussi la maîtresse de Vladimir (Benjamin Lavernhe), le papa d’Alice qui lui avait promis une semaine en amoureux, loin de sa femme, mais s’en décommande au dernier moment pour partir randonner en famille dans les Cévennes. Sous le coup de la déception, Antoinette prend une décisions irraisonnée : elle partira elle aussi sur les traces de Vladimir et sur celles de Louis Robert Stevenson, sans autre compagnie que celle de l’âne Patrick.

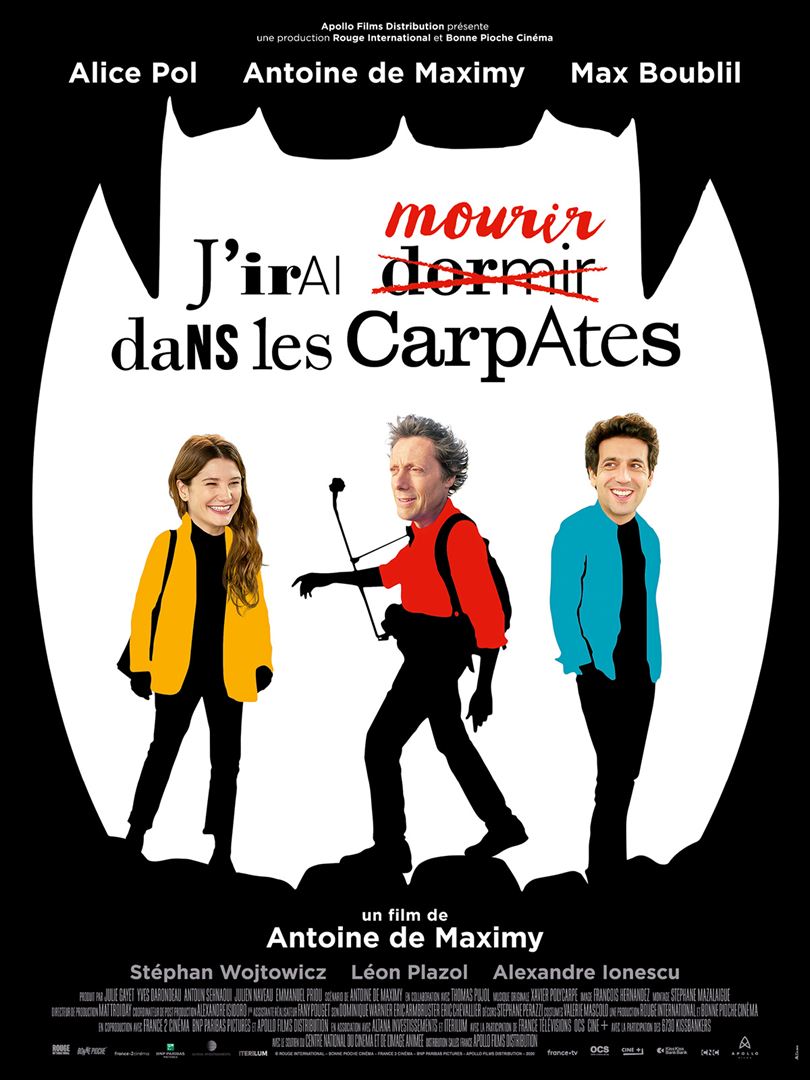

La trentaine gentiment barrée, Antoinette (Laure Calamy) est professeure des écoles à Paris. Elle est la maîtresse d’Alice, une ravissante gamine de CM2. Elle est aussi la maîtresse de Vladimir (Benjamin Lavernhe), le papa d’Alice qui lui avait promis une semaine en amoureux, loin de sa femme, mais s’en décommande au dernier moment pour partir randonner en famille dans les Cévennes. Sous le coup de la déception, Antoinette prend une décisions irraisonnée : elle partira elle aussi sur les traces de Vladimir et sur celles de Louis Robert Stevenson, sans autre compagnie que celle de l’âne Patrick. Antoine de Maximy part filmer un nouvel épisode de J’irai dormir chez vous dans les Carpates. Il y fait, comme lors de ses autres voyages, toutes sortes de rencontres. Mais, en s’enfonçant dans le nord du pays, il pénètre dans un territoire hostile. Il a un accident de voiture. Son corps n’est pas retrouvé ; mais la police le tient pour mort. Avec l’aide d’un policier pataud (Maxime Boublil), sa monteuse (Alice Pol) décide depuis Paris d’élucider les causes de cette mystérieuse disparition et peut-être de retrouver Antoine.

Antoine de Maximy part filmer un nouvel épisode de J’irai dormir chez vous dans les Carpates. Il y fait, comme lors de ses autres voyages, toutes sortes de rencontres. Mais, en s’enfonçant dans le nord du pays, il pénètre dans un territoire hostile. Il a un accident de voiture. Son corps n’est pas retrouvé ; mais la police le tient pour mort. Avec l’aide d’un policier pataud (Maxime Boublil), sa monteuse (Alice Pol) décide depuis Paris d’élucider les causes de cette mystérieuse disparition et peut-être de retrouver Antoine.