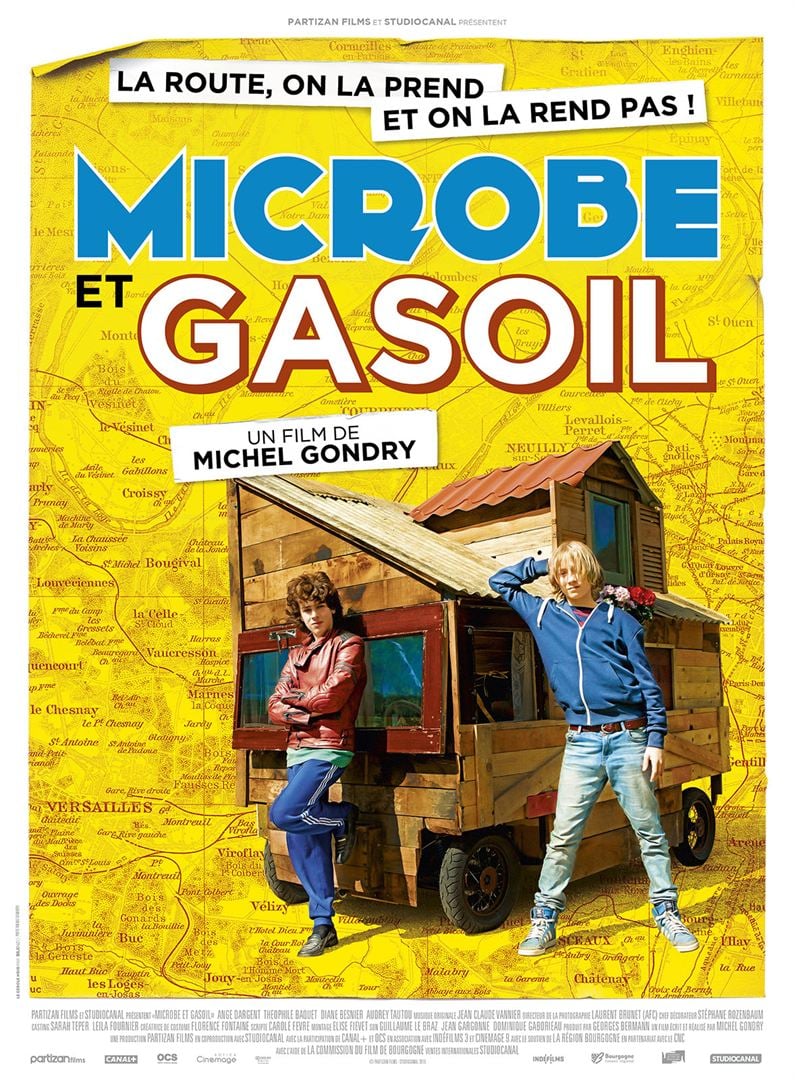

Tous deux élèves en quatrième, parias des cours de récré, Daniel et Théo sympathisent au premier regard. Le chétif Daniel est surnommé Microbe par ses camarades. Le grand Théo n’est pas à meilleure enseigne : les effluves de carburant qui l’accompagnent au collège après qu’il aide chaque matin son père dans son travail lui valent le sobriquet guère flatteur de Gasoil.

Tous deux élèves en quatrième, parias des cours de récré, Daniel et Théo sympathisent au premier regard. Le chétif Daniel est surnommé Microbe par ses camarades. Le grand Théo n’est pas à meilleure enseigne : les effluves de carburant qui l’accompagnent au collège après qu’il aide chaque matin son père dans son travail lui valent le sobriquet guère flatteur de Gasoil.

Les deux adolescents sont de joyeux rêveurs. Daniel est passionné de dessin. Théo est un bricoleur génial. Ils décident de construire une voiture de bric et de broc et de partir sur les routes du Morvan.

Le confinement a cet avantage : il laisse le temps de voir les films qu’on avait ratés à leur sortie en salles. Microbe et Gasoil était de ceux-là car j’ai toujours aimé le cinéma de Michel Gondry et vu tous ses films depuis Human Nature. Comme beaucoup, je classe Eternal Sunshine of the Spotlesse Mind au panthéon de mes films préférés. J’aime l’incroyable imagination de ce réalisateur, son audace créative et volontiers iconoclaste.

Faisant l’aller-retour entre la France et Hollywood, Gondry a posé ses valises à Versailles, sa ville natale, pour y filmer Microbe et Gasoil. Il a puisé dans ses souvenirs d’enfance au lycée Hoche et s’est projeté dans le personnage de Microbe, affublé d’un père électronicien et d’une mère fantasque (interprétée par Audrey Tautou qui tenait le rôle iconique de Chloé dans L’Écume des jours).

Hélas le résultat est décevant. Microbe et Gasoil est un Diabolo Menthe qui n’émeut pas, un Petit Nicolas qui ne fait pas rire. La faute à une direction d’acteurs hésitante (on se demande lequel de Ange Dargent ou de Théophile Baquet, les interprètes des deux héros, qu’on n’a d’ailleurs plus revus depuis, est le plus mauvais). La faute à un scénario languide qui peine à démarrer : on tourne en rond pendant trois quarts d’heure avant de prendre enfin la route comme la bande-annonce du film nous en faisait la promesse.

Depuis ce film sorti en 2015, Gondry n’a plus tourné de long métrage. Espérons qu’il ne nous laissera pas sur ce mauvais souvenir.

Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout.

Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout. L’Argentine n’a pas légalisé l’IVG. Une femme y meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin.

L’Argentine n’a pas légalisé l’IVG. Une femme y meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. À une époque où l’homosexualité n’avait pas encore été dépénalisée, le député libéral britannique Jeremy Thorpe (Hugh Grant) a eu une liaison avec le jeune Norman Scott (Ben Whishaw). Craignant le chantage de son amant, il décide de le faire taire.

À une époque où l’homosexualité n’avait pas encore été dépénalisée, le député libéral britannique Jeremy Thorpe (Hugh Grant) a eu une liaison avec le jeune Norman Scott (Ben Whishaw). Craignant le chantage de son amant, il décide de le faire taire. Colin (Anthony Bajon) vient d’avoir dix-huit ans. Il ne supporte plus la mesquinerie de ses parents et rêve de quitter Brest pour aller poursuivre ses études à Paris et y réaliser le rêve de sa vie : l’écriture. Deux êtres le retiennent : sa grand-mère et sa fiancée.

Colin (Anthony Bajon) vient d’avoir dix-huit ans. Il ne supporte plus la mesquinerie de ses parents et rêve de quitter Brest pour aller poursuivre ses études à Paris et y réaliser le rêve de sa vie : l’écriture. Deux êtres le retiennent : sa grand-mère et sa fiancée. Memo est simple d’esprit. Il vit avec sa mère et sa fille, Ova, qu’il élève seul depuis la mort en couches de son épouse dans un petit village turc de carte postale sur les bords de la Méditerranée.

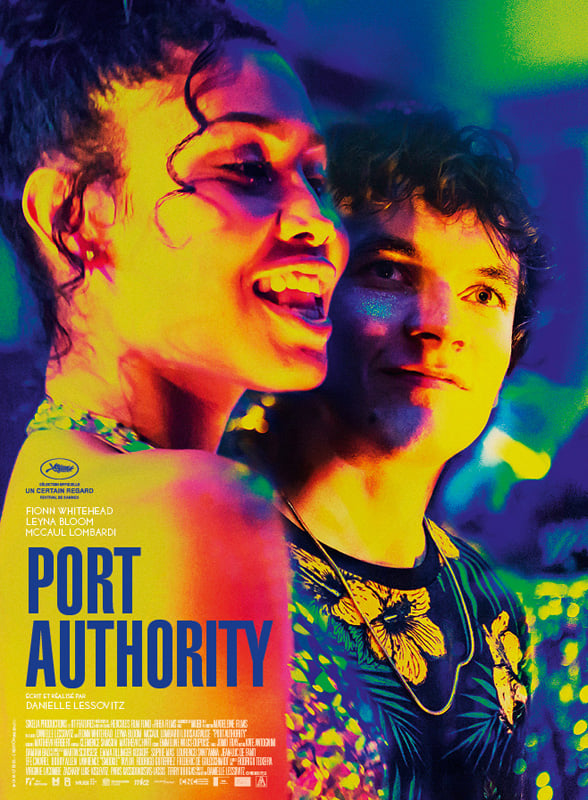

Memo est simple d’esprit. Il vit avec sa mère et sa fille, Ova, qu’il élève seul depuis la mort en couches de son épouse dans un petit village turc de carte postale sur les bords de la Méditerranée. Paul (Fionn Whitehead, un prénom pas facile à porter de ce côté-ci de la Manche, qui tenait pourtant le rôle principal de

Paul (Fionn Whitehead, un prénom pas facile à porter de ce côté-ci de la Manche, qui tenait pourtant le rôle principal de  Esty (Shira Haas) a dix neuf ans à peine. Élevée par sa tante et par ses grands parents dans la communauté juive ultra-orthodoxe de Williamsburg à New York, elle vient de se marier. Sa vie l’étouffe. Elle décide de partir à Berlin rejoindre sa mère qui, quelques années plus tôt, a pris la même décision radicale qu’elle.

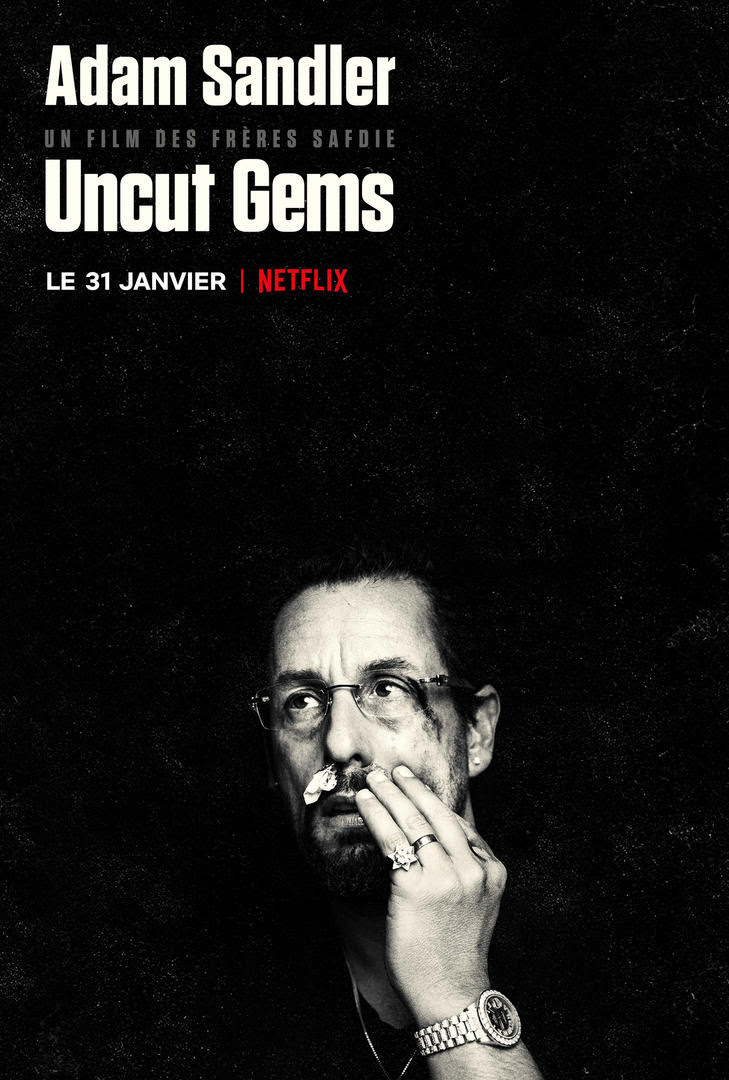

Esty (Shira Haas) a dix neuf ans à peine. Élevée par sa tante et par ses grands parents dans la communauté juive ultra-orthodoxe de Williamsburg à New York, elle vient de se marier. Sa vie l’étouffe. Elle décide de partir à Berlin rejoindre sa mère qui, quelques années plus tôt, a pris la même décision radicale qu’elle. Howard Ratner ne s’arrête jamais. Ce Juif new-yorkais de 48 ans, propriétaire d’une bijouterie, vit dans un angoisse permanente. Atrabilaire, il est convaincu de souffrir du même cancer du côlon que celui qui a emporté son père. Sa vie privée est chaotique, entre sa femme, dont il est en train de se séparer, ses enfants et sa maîtresse qu’il a installée dans l’appartement qu’il possède en ville. Mais c’est surtout ses problèmes d’argent qui le minent. Accro aux paris sportifs et au basket, Howard engage le moindre dollar qu’il gagne sur des mises de plus en plus hasardeuses sans mesurer l’impatience grandissante de ses créanciers qui entendent bien récupérer leur mise. Pour résoudre tous ses problèmes, Howard a peut-être trouvé la martingale : une opale noire éthiopienne dont la valeur estimée avoisine le million de dollars.

Howard Ratner ne s’arrête jamais. Ce Juif new-yorkais de 48 ans, propriétaire d’une bijouterie, vit dans un angoisse permanente. Atrabilaire, il est convaincu de souffrir du même cancer du côlon que celui qui a emporté son père. Sa vie privée est chaotique, entre sa femme, dont il est en train de se séparer, ses enfants et sa maîtresse qu’il a installée dans l’appartement qu’il possède en ville. Mais c’est surtout ses problèmes d’argent qui le minent. Accro aux paris sportifs et au basket, Howard engage le moindre dollar qu’il gagne sur des mises de plus en plus hasardeuses sans mesurer l’impatience grandissante de ses créanciers qui entendent bien récupérer leur mise. Pour résoudre tous ses problèmes, Howard a peut-être trouvé la martingale : une opale noire éthiopienne dont la valeur estimée avoisine le million de dollars. Au Congo, les Ngunzas sont une confrérie de guérisseurs qui promettent à leurs fidèles, en échange d’une offrande plus ou moins généreuse, de recouvrer la santé ou de renouer avec la chance.

Au Congo, les Ngunzas sont une confrérie de guérisseurs qui promettent à leurs fidèles, en échange d’une offrande plus ou moins généreuse, de recouvrer la santé ou de renouer avec la chance.